“好酷炫!”这是20岁的Tony(化名)在看完《大字》短片后对我说的第一句话。

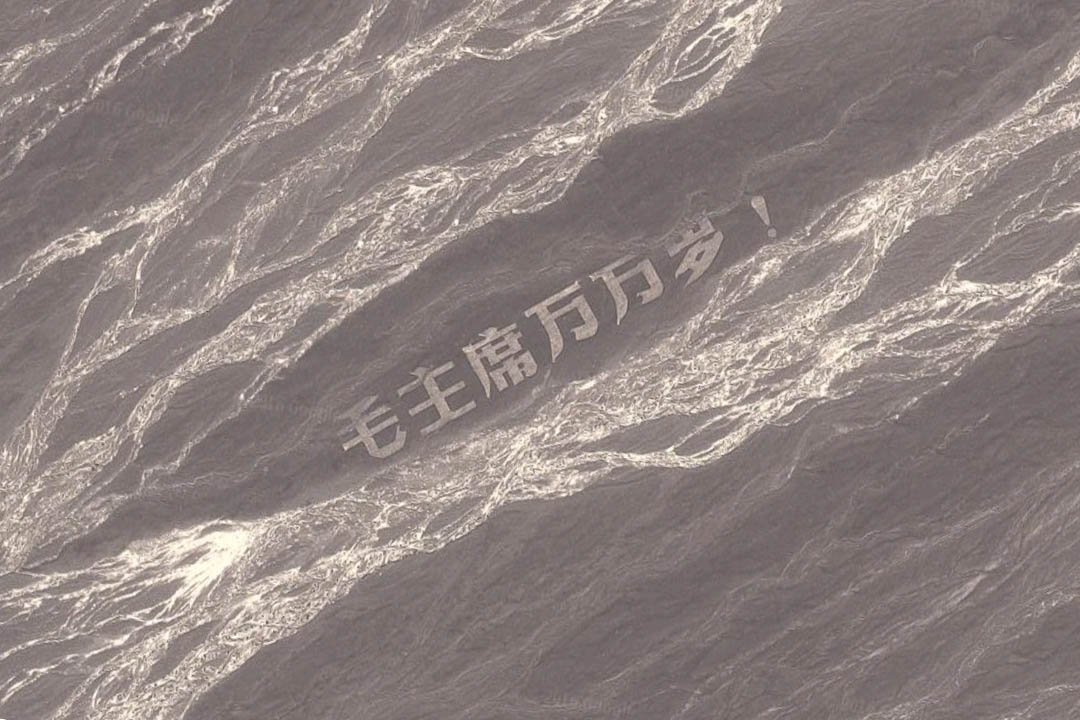

镜头掠过荒凉、平坦的新疆哈密戈壁滩,本应毫无人烟的地方,忽而出现了一个个巨大的简体汉字——“毛主席万万岁”——浅褐色的大字与戈壁黝黑的石块形成鲜明对比,且是书写规整、几乎完美的美术字体。每一笔划都有5到10米之宽,真要身处其中也难以看出脚底站着的是什么,视频里的画面之所以能展现这些大字的全貌,多亏两架带着摄像机的无人机,飞到了2000米的高空上。

Tony来自北京,12岁时与家人一起移居新西兰,说是因为初中时比较叛逆,父母担心他不适应国内的教育环境。“我小时候是一个愤青,不喜欢热衷毛主义的语文老师,老师会在课堂上说,如果毛泽东在的话,这帮美帝哪里会像现在这么嚣张?核武器丢过去好了……”

他说,现在回想毛主义的语文老师,对着一帮十多岁的小孩聊核武器,“真的挺恐怖的。”

19岁的小静(化名),正在厦门大学读大一,她是我的外甥女;和我一样,出生成长在一个江南的小县城里。在标准化的四人间大学宿舍里,小静无法打开我发给她的视频链接,“实在抱歉,我还没有翻墙的工具。”

因为视频放在Vimeo上(而不是Youtube),我没有意识到可能在大陆打不开。每次回国,寻找有效的VPN都是一件头疼的事情,因此也积攒了很多选项,却没想过要分享给家里年轻的小静。“连上了!”小静发给我VPN手机软件的截图,只有50兆的免费流量。

这部10多分钟长、题为《大字》的短片中,“向斗争中学习”、“排除万难去争取胜利”、“为人民服务”、“只争朝夕”,还有,“毛主席万万岁!”,30个大字以及一个巨大的感叹号,从4000米高空清晰可见,1万米高空任然依稀可辨,统共有7万5千平方米,躺在无垠的戈壁之上,尤显巨大。

文革,从未以类似这些荒漠里的大字一般“巨大”的面貌出现在我的教育、生活之中。

半个多世纪前,以这些标语口号为代表,包括各种海报、公示、批评……体裁丰富、影响巨大的文革“四大”之一“大字报”,在中国爆炸式出现,作为文本工具,实现着持续、波折的政治斗争,渗入大江南北的角角落落。但又在十多年后,被急速推出舞台,一些被抹去、一些安静地消失、一些被新鲜的政治语录取代。

新疆哈密大漠里的这些大字,在中国剧变、新世代出生成长的这半个世纪里,则纹丝未动。

27岁的我,循规蹈矩地接受大陆严格控制的基础教育,未有契机研究文革、也未曾主动去接触,因而对那段历史,只有最为粗浅的认知。文革,从未以类似这些荒漠里的大字一般“巨大”的面貌出现在我的教育、生活之中。我希望与一些不同年龄段的、生活在不同社会环境下的、能够用不同知识结构来解读《大字》的人聊一聊。

“这些大字都是真的?”

在阿姆斯特丹的一场关于中国女权主义者的纪录片分享会上,一位观众提出的问题是:“今天的中国社会景况,是否有足够内在的动力或需求,去寻求在人权、言论自由等等领域的改变?”提问的是Pal Nyiri,44岁,一位来自匈牙利、中文流利、关注中国现状的人类学家。

我在会后拦住了他。为了保持神秘感,只说有一个视频要他看,递给他一副耳机。十多分钟后,他取下耳机,我充满期待地问:“有没有认出这些大字是什么?”

Pal似乎觉得我不该这么问,紧了紧眼角,说:“我当然知道这是什么。”

“那你看到这些大字的时候有什么感觉吗?”

“这太普通了,我没有什么感觉。”

我有些尴尬,辨解说:“这些大字这么大,就这么静静地待在新疆戈壁里面,半个多世纪了,一点都没有变化……”

尴尬转向,Pal皱着眉问:“你的意思是,这些大字都是真的?而不是蒙太奇或是动画而已?”

把大字带出戈壁的人

把这些影像带出戈壁的,是一位独立导演,名叫雎安奇。1975年,雎安奇在乌鲁木齐出生,父母都是来自江苏的知青。2002年,雎安奇听说大漠里写着很多巨型文革口号,以为是玩笑;2014年,他在谷歌地球上,第一次撞见了这些大字,就在新疆哈密。

2015年6月,雎安奇带着两架无人机到了哈密,同行的航拍人员,把无人机升入高空,花了一个多星期的时间,录制下了这些大字景观。高空中猛烈的大风,让画面有些抖动。

事后,雎安奇才知道,这些大字在1968年建成,这也是他父母来到新疆、成为知青的那一年。当影片在北京一家原是塑料三厂的“在3画廊”里放映的时候,除了大字全貌,他还在另一块屏幕上剪辑了1968年世界各地发生的一些事件:3月美国总统林登·约翰逊就越南战争发表的演讲;5月法国巴黎五月风暴;8月苏联坦克镇压布拉格之春……

我对1968年的世界史并不熟悉,这些夹杂的历史碎片在我的记忆中无处可寻。但是,无人机忽然拔高,画面里显示出那些文革时期的大字报之时,我却生出了一种陌生、但强烈的压抑感,甚至有些不能呼吸一般。

我以为,看到这些大字的人都会挺震撼的。

说不说 好不好

我问小静她有没有在其他场合见过大字报,她报出了老家附近一间村落的名字。“一间祠堂的大门上写着毛主席万岁。村里人告诉我说,是因为柱子上有很古老的雕花,文革时,除四旧要搞掉这些柱子,村里的人为了保护雕花,就在柱子上刷很灰色的漆,然后在柱子上写毛主席万岁。”

“一定要把旧的东西除掉,那个年代好奇怪啊!”她接着说,“但我觉得更奇怪的是,比如1989年(的天安门事件),那时我爸妈就是像我这样的年轻人,但我去问他们当时的事情,他们都不会说什么,也似乎不知道有什么发生了。”

Tony则说,他的家庭会展开讨论文革,“有时是父母长辈的经历,也有将文革单独拿出来作为历史、政治事件辩论的时候。”

小静的父母成长、生活在浙西村落、小县城里,Tony的家庭则是来自北京离休干部,且早早移民离开大陆。他们的史观,也有着相当的差异。

既难以置信又极其真实的历史本身,在掌控政治语境的集团进行连续的隐瞒、回避和取其轻、略其重之后,早就无法做到如此一笔一划、清晰可见。

小静说,历史课老师对文革和六四的谨言让她生出太多疑惑,但询问父母也毫无答案。“是不是因为现在中国发生了太多事情?或者说,爸妈觉得这件事情跟他们没有太多的联系?但这不应该啊,我就会希望能够把经历的事情都记住。”

她问:“历史不是发展的一部分吗?这些是珍贵的回忆吧,可以用来感受中国的变化。”

Tony则似乎已经找到他的答案:“我有些害怕民主,怕一种道德暴政;尤其看到,譬如文革时候,中国在斗争环境中的不理性,相互去斗。觉得西方民主的一人一票制,在中国,会产生强烈的破坏性。”

“中国今天的一些不好的地方,每天都能感受到,很容易简单地站到对立面,”Tony接着说,“但是现在的统治就像笼子似的,政府也很有效率,保障了最基本的安全。”

他问:“你说,六四不镇压怎么办呢,不镇压的话,国家的未来怎么办?”

1968 谁的乌托邦

我一心想在此次采访对象中增添一位“对文革了解很深入的人”。

荷兰籍的冯客(Frank Dikotter)是香港大学历史系讲座教授,所做学问,大多与文革前后历史相关,所作的《毛泽东的大饥荒:1958-1962年的中国浩劫》曾获最负盛名的非虚构写作奖项之一的塞缪尔·约翰逊奖;延续大饥荒的年代,他刚在今年5月发表新作,《文革:1962-1976年的一部人民历史》(The Cultural Revolution: A People’s History 1962-1976)。

The Cultural Revolution: A People's History, 1962-1976

发行时间:2016年5月

类型:中国历史

出品:Bloomsbury

有了采访Pal的经验,拜托冯客看完《大字》后,我的发问有些不安:“看到这些大字,您会有怎样的情绪吗?”

冯客果然没有客气,直白地说:“我没有什么想法。这没什么新鲜的。事实上,片子里夹杂着的历史画面,让我觉得很有怀旧的意味,这让我很不舒服。任何对文革历史哪怕有着最粗浅认识的人,哪怕对这些大字的背景、它们所代表的事件有着最少的了解,都不应当对那段历史产生任何怀旧的想法、都不会觉得它跟乌托邦什么的有任何联系。”

我意识到他大概是顺手读了《纽约时报》对导演雎安奇的采访,雎安奇在采访中说,在这些被遗忘的石头中,他看到了“乌托邦的幻灭”,说大字成为了“乌托邦的奇迹”。我其实无法理解“乌托邦”在这里的意义。冯客是觉得导演对文革有些莫名的怀念;导演用了这个词,则是强烈意识到那个年份(1968年)对他个人、对他身边所有环境的颠覆性力量。

人们通常以为极权统治下的许多行为都来自上级命令、在压迫下做出妥协,其实不是这样,很多都是普通人自己主动、自发的想法。

真正花了大把时间,在荒漠里测量地面、确定大字尺寸及字间距、又用木棍画出轮廓,还召集了几十人把戈壁上原生的黑色石头挖开、露出褐色碱土,造就戈壁里大字景观的,是已届80高龄的季臣业。

1968年,解放军第八航空学校二团骆驼圈机场在新疆哈密设立,32岁的季臣业是从吉林长春航空预备学校被派送到新疆的领航主任。这所航空学校最终会因培养了中国首位进入太空的航天员杨利伟而名声显赫,但在文革刚刚开始的那个年代,季臣业要做的,是在茫茫戈壁滩上设立地标,为飞行学员导航。

冯客并不意外于季臣业对航标的选择。他说,人们通常以为极权统治下的许多行为都来自上级命令、在压迫下做出妥协,其实不是这样,很多都是普通人自己主动、自发的想法。

季臣业和几十位学员选择的飞行航标,就是这样,自发地围绕在了大字报上:“为人民服务”是出于对党和毛主席的热爱;“向斗争中学习”是因为戈壁滩条件非常荒凉、艰苦;要“只争朝夕”地“排除万难去争取胜利”,因为不能畏惧困难。

90年代初,机场慢慢被弃用。这些航标失去了导航的实际意义,逐渐变成了如同纪念碑般的标示。偶尔网络上会出现这些大字的样子,配以“壮观”、“地标奇迹”、“哈密骄傲”等等措辞。

字还在 什么消失了?

“好酷炫!”Tony接着说,“但觉得背后发凉;看到第一句话之后,仿佛不用去思考这句话的内容是什么,就意识到了跟文革相关,略过了是什么、代表什么的询问。可能大字的规模本身,就是对文革的一种提醒吧?”

将大字与文革联系在一起,生出各种各样的印象,对其影响又作出如此那般的判断,并不困难;在我的刻意寻觅下,每一位跟我聊了聊大字报的人,都带着他们各自的文化印记。但是,那段如同这一景观一般,既难以置信又极其真实的历史本身,在掌控政治语境的集团进行连续的隐瞒、回避和取其轻、略其重之后,早就无法做到如此一笔一划、清晰可见。

至少我自己,因见到这些大字而被挑起的压抑情绪,依然无处落脚。而当我兴冲冲地将这些符号带给身边不同人面前时,也无法忽视,他们在一定要跟我说些什么的前提下、勉力做出的反馈和评价,还不足以帮助我拼接起压抑感背后的逻辑。

压抑感,感觉在直视一个邪恶的幽灵

太令人吃惊了