攝影與自然有着不可劃分的關係,從攝影發明一刻起,相片這個媒介就被利用作紀錄自然。這種例子不勝枚舉,不論是Anna Etkins的一張張Cyanotype的植物樣本,還是Ansel Adam拍攝美國地質公園的作品。

紀錄自然,不單因為自然的美態,更是一種管理自然的方式。相片留下了自然的詩情畫意,但同時相片象徵了人類對豐富天然資源的覬覦。拍下風景,等於擁有了世界。這種對攝影的理解,是閱讀芬蘭攝影師Jaakko Kahilaniemi作品的其中一個切入點。

Jaakko Kahilaniemi也選擇以相片紀錄自然,他紀錄的,是家族森林的一草一木。芬蘭森林資源豐富,大部分由私人擁有。他父親擁有一片森林,待自己顧不了的時候,他說會讓Jaakko繼承這片土地。對於家族最初是如何得到這片森林,他並不太清楚,反而最有興趣的,是把它當成自己的創作對象。對於人類可以「擁有」自然這個概念,他大惑不解。人類是大自然的一部分,我們的祖先是由大自然這位母親養大的,大自然是怎樣變成人類社會的一種資本?森林是如何成為一種財產?這些都是他在作品中提出的疑問。

他紀錄,不單是按快門,還會認真地為樹苖量高稱重,記下它們的生長地點。他深受Arte Povera(註)及土地藝術家啟發。Richard Long以步行在草地上「劃」一條線、Robert Smithson用泥土,鹽晶和石頭在猶他州的鹽湖築起螺旋形的大地雕塑。而Jaakko則在地境照片上留下一個個記號。相片與符號並置,運用人類來駕馭自然的視覺語言,談討攝影與自然的關係,同時也紀錄自身與自然之間的交流。「了解100公頃」(100 hectares of Understanding)是攝影作品,也是一種行為藝術。Jaakko Kahilaniemi的新作品「天然資源」(Nature Like Capital)最近再得到肯定,獲得Unseen攝影節大獎。我特意在Unseen問了一下他森林最近狀況如何。

端傳媒(以下簡稱端):你現在森林狀況怎樣?

Jaakko Kahilaniemi(以下簡稱JK):我的森林長得不錯,跟其他一般的森林差不多,森林剛生了不少新樹苖,我打算就這樣讓它們自然生長,會繼續種一些新樹苖,保留老樹木,但畢竟森林現在仍然是我爸爸擁有,所以決定權在他手上。

端:你家族的森林是怎樣得來的?你是什麽時候開始想到以這片森林為題材拍攝作品「了解100公頃」?

JK:1997年,當我還是八歲的時候,就繼承了一個位於Tampere附近100公頃大小的森林。在芬蘭繼承森林是很普遍的事情,當地的森林大多都歸國民所有。森林的擁有者過世,森林就自然地由下一代繼承。

芬蘭的森林資源豐富,森林業在芬蘭是常見的商業活動。我的父親跟我姐和我共同營運一家森林合作社,是管理在我家族森林進行的開發事業。父親承諾當他再沒能力打理森林的時候,便會把整個森林傳承給我。我在Turkr藝術學院的時候,就一直以森林為題材,後來我在阿爾托大學進修攝影碩士,就決定重新創作一件新的作品。

我長大的環境所有男人不是伐木工人、獵人就是從事與森林相關的工作,我希望透過作品「了解100公頃」進一步了解大自然,探索自然對於我是什麽,我對自然的感情以及自然是如何運作的。我在2015年開始一直拍攝至今。

端:你的作品經常指涉人與自然的關係,但在「了解100公頃」中,你似乎採取了一個貌似科學的角度切入主題。作品既是攝影,也是一種客觀的量度。你有特意參考探勘的科技嗎?還是你量度森林的方法完全是你自己的主意?

JK:我自然而然就想到這樣量度。在我看來,樹苖就像孩子。它們就像醫院的初生嬰兒一樣,我為它們稱重。我拍攝了100棵杉樹樹苖,並且好奇每一棵長多高,重多少。量度完畢後,我裁種樹苖,盡量準確地將位置紀錄在我的相片之中。

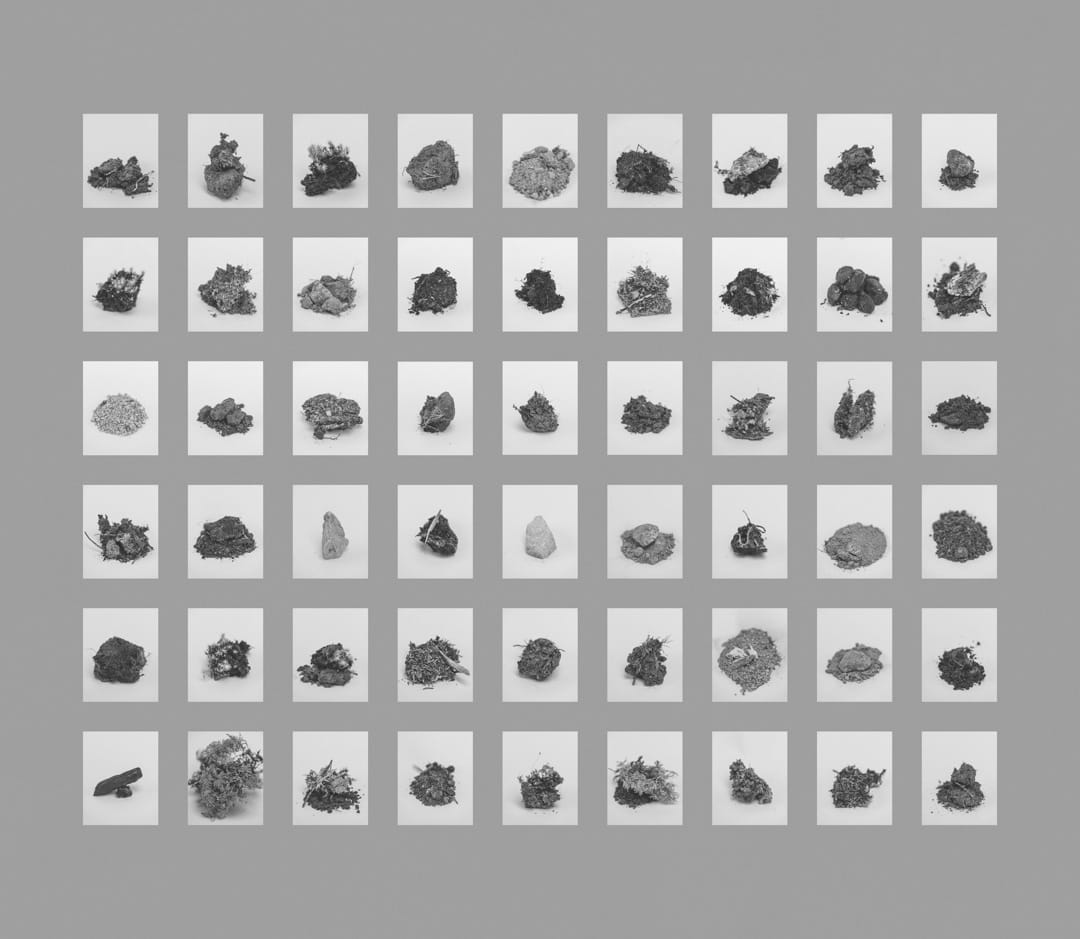

我的手法層出不窮,量度的時候,背後多有我自己的原因。例如:我的作品「54個森林分區」及「來自54個森林分區的54個土壤樣本」所拍攝的是我個人對森林的研究。芬蘭政府將我的森林劃分成54區,我很好奇為何政府作這樣的劃分,我不懂每一區有什麽分別。所以我從54個不同分區收集了54克土壤,並拍攝它們。在作品「54個森林分區」中,我在相片記下了54個分區的地圖。

我相信自己的直覺,森林中仍然有很多東西是我想量度的,我想進一步探索森林與自然。

端:你以攝影研究森林,你怎樣看待攝影這種媒介在你的「研究」及藝術中的角色?

JK:我認為透過視覺元素,攝影讓我更能表達自己的想法。攝影另一個有趣的地方是它經常指涉我們身處的現實環境。你可以無中生有,製造一些東西來拍攝,而單從一張照片,觀眾是很難判斷什麽是真什麽是假的。相片真假難辨,但人們還是選擇相信照片。

對我來說,攝影並不是最重要的。我拍照因為我不會繪畫,我喜歡混合照片與標誌,因為我想誘導觀眾去嘗試推測相中的信息。照片本身是很直接的,但如果將照片與其他視覺元素並置,它就會變得有趣。

端:那些你附加在作品中的視覺元素,對你來說有什麽意義?

JK:我相信單單一張相片是不足夠的。我想挑戰自己,也想挑戰觀眾去閱讀這些新資訊。我在相片中加入的視覺元素,有其背後的原因,這亦是我想跟觀眾玩的遊戲。不是所有東西都需要簡單易明。我希望觀眾無論在概念層面或拍攝內容上都可以有更多思考。

最重要的是,我要為自己做新的作品,一些我從未見過,給我驚喜的作品。

端:你的創作有改變你跟自然的關係嗎?在過程中有沒有加深了你對人類和大自然的了解?

JK:或許我在創作中得到其中一項最重要的領悟是,人與大自然的關係是十分複雜的。你可能熱愛大自然,但你也會在每天生活之中作出一些不環保的決定。我們去旅行坐長途客機,又或是我們在不知不覺間製造不少塑膠垃圾……我們生活在矛盾之中。我不是聖人,我也犯著同樣的錯誤。大家應該好好思考我們的消費模式,我們對自然的想法以及我們身處的資本社會,每一個環節都息息相關。

端:最後,你最近有沒有喜歡的攝影作品或攝影書?

JK:我最近發現一本好書。 Jos Jansen的著作《UNIVERSE: Facts in the post-truth era 》,視覺元素豐富,相當有趣,我想大家都應該讀一讀。

註:貧窮藝術(Arte povera)是1960年代起源於義大利的現代藝術運動。「povera」的義大利文除了貧窮的意思外,也有儉樸、簡單之義。 貧窮藝術的藝術家所訴求的藝術創作多以現成材質或者生活中可取得的非昂貴與實用性材料為主,目的是對現代工業社會和傳統藝術的表現方式做出批判。強調回歸自然、排斥華麗過剩的表現。貧窮藝術的潮流雖然不長,但卻影響了後來當代藝術的發展。