「香港好難影。Martin Parr來影都死。」香港攝影師謝至德說。

已逝世的香港文學作家也斯,也曾經問:「香港的故事,為什麼這麼難說?」

偏偏也斯一生透過散文、詩、小說等文學作品持續地述說香港;同樣,謝至德在這接近廿五年的攝影生涯中,也幾乎無間斷地以鏡頭紀錄了香港各種面貌。

或許,香港人述說香港,越難越想說,越難越要說。

而正如我們這一代人要面對很多「一個時代的告別」:李嘉誠退休,黃子華金盆𠺘口,《壹周刊》放棄紙本,一向擅長紀實攝影、聚焦香港議題的謝至德坦言,這次《萬念.歸寂》也可能是謝至德最後一個自己創作的攝影展覧,他想放下相機,選擇另一種人生:「如果有人問我,我是站在雞蛋抑或高牆哪邊,我會答:我現在想成為一幅高牆去擋著另一幅高牆。」他解釋:「攰(累)啦,我不需要用創作去表達,我想用高牆去幫助。」

謝至德在訪問裏反覆強調,「世事是無常和充滿變幻」。由紀實攝影到概念攝影,由影像到裝置,由直覺到策略,由批判到信仰,由雞蛋到高牆,他的攝影創作和人生確是在不斷變化當中。

撥開所有包圍他的學者、教授和文化評論人,謝至德的攝影和故事,其實也很難說。

反抗異國的「凝視」,以香港人拍香港人

那時我覺得回歸是一個限期,沒特別開心和不開心,但會有所恐懼。那種驚,是你不知道前面是什麼,但你卻知道你一定要踩下去的感覺。

謝至德

謝至德

謝至德原本修讀環境保護學,畢業後在衛星電視公司當技術員,薪金豐厚,卻於1993年毅然辭職。喜歡攝影但毫無新聞攝影經驗的他,把自己的作品寄去不同報館,矢志當一名攝影記者。最終《快報》聘請了他,人工卻減了三分之二。「跟很多攝影記者一樣,當時是有一種使命感,因為我們受過好多政治事件洗禮。我們都覺得相機有股力量,可以給人知道真相,也希望攝影可以為社會或弱勢社群發聲。」

他指的政治事件,正是中國八九民運,和隨之而來在北京天安門前發生「六四鎮壓事件」。「香港很少人不受影響,受到好大衝擊。」 他直言當時還未思考身份認同的問題,只當自己是英國殖民地上的一個公民。不過入行後,他隨即開展了「香港面孔」拍攝計劃,以黑白、近距離、直覺、快照的方式,在街上拍攝了不同香港人的生活狀態,成為了後來攝影集《近照香港:定格路人甲乙丙丁》和這次展覧的第一步曲《萬念.叢生》 的影像內容。

「九七前很多外國人來拍攝香港,都看得出他們的照片有種異國情調。」謝至德指當年看過很多攝影師的攝影集,如Robert Frank, William Klein 和Bruce Gilden,他們都能擺脫那種觀光式照片,拍攝出美國深層次文化的一面。「那時二十幾歲,很年輕,年少氣盛,覺得自己要影一輯香港人影香港人的作品,好有意識去反抗這種『凝視』的眼光。」後來,有文化評論認為,這輯照片恰巧填補了對九七前市井平民百姓生活狀態紀錄的空白——這群百姓在整個回歸的大論述中被缺席了。

極近距離的拍攝,既是香港大時代裏小人物的逼切紀錄,也是給自己的一份療癒的機會。「當時用28mm鏡頭配徠卡相機拍攝,是祟拜大師的情意結。近距離拍攝是因為我很不喜歡與人溝通,但通過觀景器拍攝時卻又好似溝通得到,這個攝影行為和過程是對自己的一種治療。」

他最難忘是拍攝一位在中環置地廣場廁所裏工作的清潔伯伯。「我一推門入去,便看到阿伯站在這裡,我覺得個場景好震憾好震憾,我直覺這照片很重要,於是我很快地在牆後換了卷黑白菲林,然後調較好所有光圈快門,一深呼吸就踏出去透過觀景器拍照,伯伯依然站在那裡沒反應,我影完轉過臉就即刻走。」

他認為這輯廿多年前的「香港面孔」,現在是很適合的時機再次展示,他說:「這個時候香港人更迷惘,更沒有一個未來,每一天都不知怎算。他們也接受不到城市空間越來越擠擁,又或者講國語的文化,又或者有更多的外來人口。」 而這輯照片,正展示過去我們也曾經有過「落腳點」。

後來謝至德的《朝不保殖:1995-2000》,主題聚焦香港回歸、殖民地符號和中英港關係等,風格仍然較直接隨意,但卻帶有更多荒誕和挑釁的意味:「我想紀錄回歸,但又想跟其他人不同,受到Bruce Gilden 和Martin Parr的影響,我便用閃光燈來狂閃那些人和符號。」閃光燈除了用來照明和展現細節外,也令照片增添了不少迷亂色彩。謝至德說:「那時我覺得回歸是一個限期,沒特別開心和不開心,但會有所恐懼。那種驚,是你不知道前面是什麼,但你卻知道你一定要踩下去的感覺。」

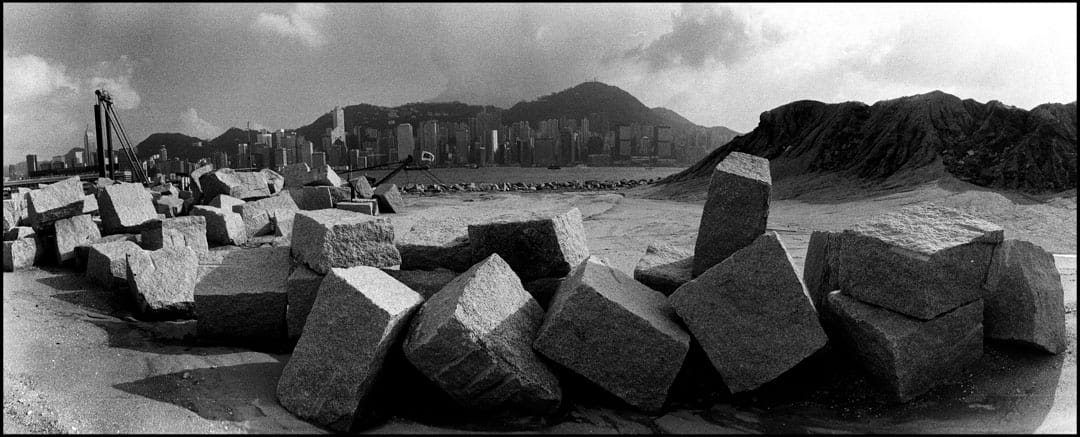

在這創作階段的謝至德,相機依然是真實紀錄社會的工具,作品裡或多或少含有批判和關懷的眼光,並持續地關注香港本土的社會議題。受到美國新地誌攝影的影響,謝至德在《沒有分寸的城市》裡 ,拍攝了香港城市發展和空間建設,既揭示城市發展的荒誕和欲望,又充滿大自然和城市之間的張力;而在1994年開始拍攝的《西九龍填海區》,他在這個猶如荒漠般短暫存在的填海區上,捕捉到不同市民的民間活動,而且更是香港「借來的時間,借來的空間」的一個重要隱喻。

另一方面,香港保育運動的興起和本土意識的發展,謝至德也透過相機參與其中。攝影集《皇天后土》紀錄了當時保衛中環皇后碼頭運動的人和事,《菜園村》攝影計劃則紀錄因興建高鐵而被拆遷的菜園村村民。在這兩個拍攝企劃裡,謝至德打破了不想與人溝通的障礙,透過相機與社運人士和村民深入交流,拍攝了不少人物肖像照片,充滿了積極而浪漫的色彩。

緩慢走入攝影的隧道,通過藝術作品去播種

如此同時,謝至德的人生、信仰和創作方式,也開始發生重要的變化。

他愈發感覺人生苦短,想集中精神創作,也很討厭從事的雜誌,經常需要他拍攝那些名人舞會、時裝展和產品,2006年,他毅然辭去工作了十年的《明報周刊》。離開之後,他經歷了非常實際的生活困難:「當時好坎坷,最坎坷時影結婚三千蚊都要幫人影全日。你說我是大師?大什麼師?我試過做買賣攝影器材,又試過在eBay買賣CD機唱盤的齒輪,又試過幫人裝修。總之,有得有失。」

一件好的攝影作品,不是第一眼看就有『嘩』一下,而是像慢慢走入隧道,然後穿過山洞再望出去,嘩,原來是這樣,勁!

謝至德

謝至德

這一年,他也深受日本攝影藝術家杉本博司的再啟發,開始思考更多概念攝影的可能。「進入照片的過程是緩慢的,一件好的攝影作品,不是第一眼看就有『嘩』一下,而是像慢慢走入隧道,然後穿過山洞再望出去,嘩,原來是這樣,勁!」他很喜歡杉本博司,認為他能達到這種「走入隧道、豁然開朗」的境界。

其後,他感覺到自己的創作已遭遇瓶頸,想法和視野都不夠,於是在2010年到嶺南大學修讀文化研究,這對他後來作品的觀念和理論影響不少。

但更重要和神秘的轉折,是他在2012年突然的「轉念」,謝至德肯定地說:「我有的是信仰,但不是宗教。」他總會在對話中,滲入他當下相信的世界觀,以及具有神秘主義傾向的解釋:「這份信仰是由2012年開始,可能跟瑪雅日曆走到最尾有關,整個地球正進入一個黃金期,可能是一個覺醒的年代,人的意識開始提升。」他嘗試解釋這個信仰的核心:「世界沒有絕對的對和絕對的錯,每一件事發生都總有它的原因,在逆境裡我不會先抱怨,也不會浸沉在一個情緒裡。」還有,「不要太執著,所有事都會變。」

這份信仰,對謝至德隨後的創作影響巨大,在2014年紀錄雨傘運動的《安靜的失控》中尤其顯著,照片中只有寧靜安逸的佔領風景,一個人也沒有。他道:「我要拍攝零佔領者的雨傘運動,其實這件事好靚,無論你是什麼顏色陣營的人,你看到照片裏的景象,你只會覺得這個城市景觀好靚、好靜、好舒服。」他續道:「拍攝到人的照片會令你產生很多情緒,但世事沒有絕對的對和錯…如果你用正面的心態去看,找到事件發生的原因,會是個好好的學習機會。」

這種「沒有絕對的對與錯」觀念,觸動不少人的神經,尤其是放在過去一直關注社會運動的他身上。去年他還策劃了一個關顧工人處境、推動勞工權益的展覧《勞力是……》,若果事情沒有對與錯,那舉辦這些展覧豈不自相矛盾?

「殺人強姦放火當然是錯,」他解釋,「我只是把重點放在幫人那一邊。這次展覧是想幫弱勢社群發聲。我覺得單單示威抗議是沒有用的,如果得的話一早已成功。我現在做的是想通過藝術作品去播種,如果將來參觀的小朋友成為高官或有影響力的人,那種子的概念就會自然爆出來,這世界就會改變。」

除了思維上的改變,還有美學上的變化。若有一直留意謝至德的作品,可看出他的照片近年越趨華麗設計,比起他早年的《近照香港:定格路人甲乙丙丁》、《朝不保殖》、《酒吧工廠:打造現代身體》等的粗糙狂野直覺無定向,近年《安靜的失控》、《我們把空氣送給城市人》、《看不見的劇場》等的畫面營造像商業攝影般奪目吸引,背後多了份心思,少了直覺的反應。他認同道:「直覺攝影現在太多人做,也太容易做,所以我有機會就寧願做這種,這是一種策略,是很實際的。」他認為在這影象泛濫的年代,若繼續固步自封,用回以往的方式,就不能吸引觀眾,背後的訊息就不會傳遞出來。「觀眾的反應,我好Concern(在乎)。」他說。

我一直在退步中...... 現在也沒有了以前創作那種純粹,或拍到一張照片的狂喜,又或者在城市空間游走時好想拍到一張好作品的心情。

謝至德

謝至德

回頭看,謝至德坦言,如「香港面孔」的那種直覺式拍攝和能量爆發已成過去式:「每個人的生命階段都有不同的爆發點和能量,我很喜歡那階段但已經回不去了,因為我一直在退步中。那種心情、那種探索,一定是年青的時候最好。現在也沒有了以前創作那種純粹,或拍到一張照片的狂喜,又或者在城市空間游走時好想拍到一張好作品的心情。」

另一項變化,是他越來越多藝術裝置的創作。行內眾所周知,謝至德的手工藝技巧令人讚嘆,不少他自己展覧的佈置和設計,都是由他自己親手做的。「九十年代我已經超級鐘意做工藝,我的家是會有鑽床和不同工具的,我對工具的運用好熟悉。」他認為創作裝置藝術,是一個空間和視覺上的挑戰。「創作裝置的過程漫長很多,對我來說挑戰性更大,因為我做攝影多年,已經對相機操控得好純熟。但做一件好的裝置藝術品卻很困難。」那什麼是好的藝術裝置?「好的裝置藝術首先是形式上一定會令人『嘩』一聲,發覺原來可以用這種物料或空間來呈現一件事,是你想像不到,又不這麼直接。」他回答道。

在邊境重塑一場歷史,離開意識形態的漩渦

由紀實攝影到概念攝影,由影像到裝置,由直覺到策略,由批判到信仰,謝至德最新的展覧《萬念.歸寂》便是他改變後集大成之作。《萬念.歸寂》總共有兩輯攝影作品及幾個不同裝置,第一輯照片稱為《召喚:沉默的他者》,於2015年創作,他在中國和香港接壤的邊境上,以閃光燈配合幻燈片,投影香港和自身的歷史,形成一個新的邊界景觀。

「我想在邊境重塑一場歷史,是一個跨越時空的對話,過去和現在就在閃燈的一剎那間重現。」在邊境上被投影的,有1873年的鐘樓,1982年的自己,還有彭定康、鄧小平、六四事件、雨傘運動的照片,還有羅大佑的歌詞、梁振英的說話、習近平的中國夢,他把不同的時間點放在同一空間呈現,想邀請觀眾看回過去,看看我們曾經發生過的歷史,我們的身份認同如何建構。

他要說的,是我們的身份認同如何構成:「身份認同是由兩方面去建構的,一個是大意識,即是透過不同的歷史事件去形成身份;另一面是細微的意識,例如人生經驗、教育、父母、戀愛等。」

他特別提到其中一幅投影,是由三位特首的照片以多重曝光重叠而成,形成一幅模糊的肖像:「我們看到人的照片有時就會生氣,例如你見到梁振英或董建華的照片,會產生一個好大的念頭,會有好大的衝動。但當我把三個特首叠在一起的時候,你看到三個你很憎恨的人叠出來的樣子,你應該更憎恨他,但原來不是這樣一回事。根據我的經驗,我們今天好生氣的事情,幾分鐘或半小時後就可能一百八十度立場改變,所以不用太執著,所有事情都會變。」

若第一輯《召喚:沉默的他者》談的是歷史和身份認同,第二輯《一百零八個.念.頭》談的則更多是謝至德自己的信仰。延續了這個「變幻原是永恆」的主題,第二輯照片利用多重曝光的方式,把108位不同背景的香港人頭像重叠投影到邊境的十二個地方,每一張照片都是九位香港人重叠而成的模糊肖像。「這個作品談的是無常,所有事到最後都分得不清不楚,分別不到誰跟誰。現在香港很撕裂,我想談談這個命題。」他認為,這十二幅影像就像十二段旅程,把不同的人帶到他們從沒去過的地方,它不只是一個地誌攝影作品,也是一件行為藝術。

我沒有灰心,其實我是開心的,我看得透世界,再不用在意識形態的漩渦裏。

謝至德

謝至德

謝至德選擇在中港邊境創作,因他相信這個邊界會慢慢消失,他想在它仍然存在的時候留低一點東西。但對這條越來越模糊的邊界,他仍感到一點驚恐:「直到今日,我返大陸都好驚。」 他坦言,由香港過關去中國大陸的一刻,依然會有一種好跳躍的情感,這是很多香港人的集體共鳴。「我小時候會聽到好多新聞,說在內地怎樣被人偷東西,又會有人走過來行乞要你給錢,甚至有時想做善事都要看清楚周圍環境,你說怎麼會沒壓力呢?」他今次甚至創作了一件裝置錄像作品《是我小時候》,以幽默的方式來回應這段經驗。

曾經是香港紀實攝影的活躍份子,他一直覺得,有種使命感來為文化承傳。很難想像,若沒有謝至德的紀錄,香港會損失了多少珍貴的影像歷史。不過,令人有點詫異的是,他現在其實想以更現實的方式選擇另一種人生:「我現在想成為一幅高牆去擋著另一幅高牆。」他解釋:「攰(累)啦,我不需要用創作去表達,我想用高牆去幫助。我沒有了創作的慾望,況且我也沒空,因為我有很多事情可玩。」

他很坦白地說:「這次可能是我最後一個展覧,除了是工作之外,或別人主動找我,我不介意把一些攝影工作包裝成一個藝術展。但我現在都不太想拿起相機,除了工作,工作為了搵食。」 是灰心嗎?「我沒有灰心,其實我是開心的,我看得透世界,再不用在意識形態的漩渦裏。」