“香港好难影。Martin Parr来影都死。”香港摄影师谢至德说。

已逝世的香港文学作家也斯,也曾经问:“香港的故事,为什么这么难说?”

偏偏也斯一生透过散文、诗、小说等文学作品持续地述说香港;同样,谢至德在这接近廿五年的摄影生涯中,也几乎无间断地以镜头纪录了香港各种面貌。

或许,香港人述说香港,越难越想说,越难越要说。

而正如我们这一代人要面对很多“一个时代的告别”:李嘉诚退休,黄子华金盆𠺘口,《壹周刊》放弃纸本,一向擅长纪实摄影、聚焦香港议题的谢至德坦言,这次《万念.归寂》也可能是谢至德最后一个自己创作的摄影展覧,他想放下相机,选择另一种人生:“如果有人问我,我是站在鸡蛋抑或高墙哪边,我会答:我现在想成为一幅高墙去挡着另一幅高墙。”他解释:“攰(累)啦,我不需要用创作去表达,我想用高墙去帮助。”

谢至德在访问里反覆强调,“世事是无常和充满变幻”。由纪实摄影到概念摄影,由影像到装置,由直觉到策略,由批判到信仰,由鸡蛋到高墙,他的摄影创作和人生确是在不断变化当中。

拨开所有包围他的学者、教授和文化评论人,谢至德的摄影和故事,其实也很难说。

反抗异国的“凝视”,以香港人拍香港人

那时我觉得回归是一个限期,没特别开心和不开心,但会有所恐惧。那种惊,是你不知道前面是什么,但你却知道你一定要踩下去的感觉。

谢至德

谢至德

谢至德原本修读环境保护学,毕业后在卫星电视公司当技术员,薪金丰厚,却于1993年毅然辞职。喜欢摄影但毫无新闻摄影经验的他,把自己的作品寄去不同报馆,矢志当一名摄影记者。最终《快报》聘请了他,人工却减了三分之二。“跟很多摄影记者一样,当时是有一种使命感,因为我们受过好多政治事件洗礼。我们都觉得相机有股力量,可以给人知道真相,也希望摄影可以为社会或弱势社群发声。”

他指的政治事件,正是中国八九民运,和随之而来在北京天安门前发生“六四镇压事件”。“香港很少人不受影响,受到好大冲击。” 他直言当时还未思考身份认同的问题,只当自己是英国殖民地上的一个公民。不过入行后,他随即开展了“香港面孔”拍摄计划,以黑白、近距离、直觉、快照的方式,在街上拍摄了不同香港人的生活状态,成为了后来摄影集《近照香港:定格路人甲乙丙丁》和这次展覧的第一步曲《万念.丛生》 的影像内容。

“九七前很多外国人来拍摄香港,都看得出他们的照片有种异国情调。”谢至德指当年看过很多摄影师的摄影集,如Robert Frank, William Klein 和Bruce Gilden,他们都能摆脱那种观光式照片,拍摄出美国深层次文化的一面。“那时二十几岁,很年轻,年少气盛,觉得自己要影一辑香港人影香港人的作品,好有意识去反抗这种『凝视』的眼光。”后来,有文化评论认为,这辑照片恰巧填补了对九七前市井平民百姓生活状态纪录的空白——这群百姓在整个回归的大论述中被缺席了。

极近距离的拍摄,既是香港大时代里小人物的逼切纪录,也是给自己的一份疗愈的机会。“当时用28mm镜头配徕卡相机拍摄,是祟拜大师的情意结。近距离拍摄是因为我很不喜欢与人沟通,但通过观景器拍摄时却又好似沟通得到,这个摄影行为和过程是对自己的一种治疗。”

他最难忘是拍摄一位在中环置地广场厕所里工作的清洁伯伯。“我一推门入去,便看到阿伯站在这里,我觉得个场景好震憾好震憾,我直觉这照片很重要,于是我很快地在墙后换了卷黑白菲林,然后调较好所有光圈快门,一深呼吸就踏出去透过观景器拍照,伯伯依然站在那里没反应,我影完转过脸就即刻走。”

他认为这辑廿多年前的“香港面孔”,现在是很适合的时机再次展示,他说:“这个时候香港人更迷惘,更没有一个未来,每一天都不知怎算。他们也接受不到城市空间越来越挤拥,又或者讲国语的文化,又或者有更多的外来人口。” 而这辑照片,正展示过去我们也曾经有过“落脚点”。

后来谢至德的《朝不保殖:1995-2000》,主题聚焦香港回归、殖民地符号和中英港关系等,风格仍然较直接随意,但却带有更多荒诞和挑衅的意味:“我想纪录回归,但又想跟其他人不同,受到Bruce Gilden 和Martin Parr的影响,我便用闪光灯来狂闪那些人和符号。”闪光灯除了用来照明和展现细节外,也令照片增添了不少迷乱色彩。谢至德说:“那时我觉得回归是一个限期,没特别开心和不开心,但会有所恐惧。那种惊,是你不知道前面是什么,但你却知道你一定要踩下去的感觉。”

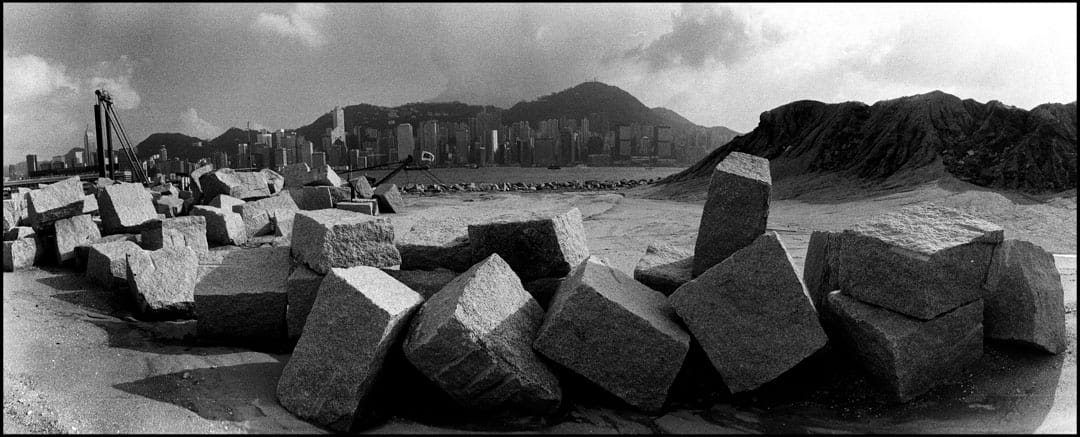

在这创作阶段的谢至德,相机依然是真实纪录社会的工具,作品里或多或少含有批判和关怀的眼光,并持续地关注香港本土的社会议题。受到美国新地志摄影的影响,谢至德在《没有分寸的城市》里 ,拍摄了香港城市发展和空间建设,既揭示城市发展的荒诞和欲望,又充满大自然和城市之间的张力;而在1994年开始拍摄的《西九龙填海区》,他在这个犹如荒漠般短暂存在的填海区上,捕捉到不同市民的民间活动,而且更是香港“借来的时间,借来的空间”的一个重要隐喻。

另一方面,香港保育运动的兴起和本土意识的发展,谢至德也透过相机参与其中。摄影集《皇天后土》纪录了当时保卫中环皇后码头运动的人和事,《菜园村》摄影计划则纪录因兴建高铁而被拆迁的菜园村村民。在这两个拍摄企划里,谢至德打破了不想与人沟通的障碍,透过相机与社运人士和村民深入交流,拍摄了不少人物肖像照片,充满了积极而浪漫的色彩。

缓慢走入摄影的隧道,通过艺术作品去播种

如此同时,谢至德的人生、信仰和创作方式,也开始发生重要的变化。

他愈发感觉人生苦短,想集中精神创作,也很讨厌从事的杂志,经常需要他拍摄那些名人舞会、时装展和产品,2006年,他毅然辞去工作了十年的《明报周刊》。离开之后,他经历了非常实际的生活困难:“当时好坎坷,最坎坷时影结婚三千蚊都要帮人影全日。你说我是大师?大什么师?我试过做买卖摄影器材,又试过在eBay买卖CD机唱盘的齿轮,又试过帮人装修。总之,有得有失。”

一件好的摄影作品,不是第一眼看就有『哗』一下,而是像慢慢走入隧道,然后穿过山洞再望出去,哗,原来是这样,劲!

谢至德

谢至德

这一年,他也深受日本摄影艺术家杉本博司的再启发,开始思考更多概念摄影的可能。“进入照片的过程是缓慢的,一件好的摄影作品,不是第一眼看就有『哗』一下,而是像慢慢走入隧道,然后穿过山洞再望出去,哗,原来是这样,劲!”他很喜欢杉本博司,认为他能达到这种“走入隧道、豁然开朗”的境界。

其后,他感觉到自己的创作已遭遇瓶颈,想法和视野都不够,于是在2010年到岭南大学修读文化研究,这对他后来作品的观念和理论影响不少。

但更重要和神秘的转折,是他在2012年突然的“转念”,谢至德肯定地说:“我有的是信仰,但不是宗教。”他总会在对话中,渗入他当下相信的世界观,以及具有神秘主义倾向的解释:“这份信仰是由2012年开始,可能跟玛雅日历走到最尾有关,整个地球正进入一个黄金期,可能是一个觉醒的年代,人的意识开始提升。”他尝试解释这个信仰的核心:“世界没有绝对的对和绝对的错,每一件事发生都总有它的原因,在逆境里我不会先抱怨,也不会浸沉在一个情绪里。”还有,“不要太执着,所有事都会变。”

这份信仰,对谢至德随后的创作影响巨大,在2014年纪录雨伞运动的《安静的失控》中尤其显著,照片中只有宁静安逸的占领风景,一个人也没有。他道:“我要拍摄零占领者的雨伞运动,其实这件事好靓,无论你是什么颜色阵营的人,你看到照片里的景象,你只会觉得这个城市景观好靓、好静、好舒服。”他续道:“拍摄到人的照片会令你产生很多情绪,但世事没有绝对的对和错…如果你用正面的心态去看,找到事件发生的原因,会是个好好的学习机会。”

这种“没有绝对的对与错”观念,触动不少人的神经,尤其是放在过去一直关注社会运动的他身上。去年他还策划了一个关顾工人处境、推动劳工权益的展覧《劳力是……》,若果事情没有对与错,那举办这些展覧岂不自相矛盾?

“杀人强奸放火当然是错,”他解释,“我只是把重点放在帮人那一边。这次展覧是想帮弱势社群发声。我觉得单单示威抗议是没有用的,如果得的话一早已成功。我现在做的是想通过艺术作品去播种,如果将来参观的小朋友成为高官或有影响力的人,那种子的概念就会自然爆出来,这世界就会改变。”

除了思维上的改变,还有美学上的变化。若有一直留意谢至德的作品,可看出他的照片近年越趋华丽设计,比起他早年的《近照香港:定格路人甲乙丙丁》、《朝不保殖》、《酒吧工厂:打造现代身体》等的粗糙狂野直觉无定向,近年《安静的失控》、《我们把空气送给城市人》、《看不见的剧场》等的画面营造像商业摄影般夺目吸引,背后多了份心思,少了直觉的反应。他认同道:“直觉摄影现在太多人做,也太容易做,所以我有机会就宁愿做这种,这是一种策略,是很实际的。”他认为在这影象泛滥的年代,若继续固步自封,用回以往的方式,就不能吸引观众,背后的讯息就不会传递出来。“观众的反应,我好Concern(在乎)。”他说。

我一直在退步中...... 现在也没有了以前创作那种纯粹,或拍到一张照片的狂喜,又或者在城市空间游走时好想拍到一张好作品的心情。

谢至德

谢至德

回头看,谢至德坦言,如“香港面孔”的那种直觉式拍摄和能量爆发已成过去式:“每个人的生命阶段都有不同的爆发点和能量,我很喜欢那阶段但已经回不去了,因为我一直在退步中。那种心情、那种探索,一定是年青的时候最好。现在也没有了以前创作那种纯粹,或拍到一张照片的狂喜,又或者在城市空间游走时好想拍到一张好作品的心情。”

另一项变化,是他越来越多艺术装置的创作。行内众所周知,谢至德的手工艺技巧令人赞叹,不少他自己展覧的布置和设计,都是由他自己亲手做的。“九十年代我已经超级钟意做工艺,我的家是会有钻床和不同工具的,我对工具的运用好熟悉。”他认为创作装置艺术,是一个空间和视觉上的挑战。“创作装置的过程漫长很多,对我来说挑战性更大,因为我做摄影多年,已经对相机操控得好纯熟。但做一件好的装置艺术品却很困难。”那什么是好的艺术装置?“好的装置艺术首先是形式上一定会令人『哗』一声,发觉原来可以用这种物料或空间来呈现一件事,是你想像不到,又不这么直接。”他回答道。

在边境重塑一场历史,离开意识形态的漩涡

由纪实摄影到概念摄影,由影像到装置,由直觉到策略,由批判到信仰,谢至德最新的展覧《万念.归寂》便是他改变后集大成之作。《万念.归寂》总共有两辑摄影作品及几个不同装置,第一辑照片称为《召唤:沉默的他者》,于2015年创作,他在中国和香港接壤的边境上,以闪光灯配合幻灯片,投影香港和自身的历史,形成一个新的边界景观。

“我想在边境重塑一场历史,是一个跨越时空的对话,过去和现在就在闪灯的一刹那间重现。”在边境上被投影的,有1873年的钟楼,1982年的自己,还有彭定康、邓小平、六四事件、雨伞运动的照片,还有罗大佑的歌词、梁振英的说话、习近平的中国梦,他把不同的时间点放在同一空间呈现,想邀请观众看回过去,看看我们曾经发生过的历史,我们的身份认同如何建构。

他要说的,是我们的身份认同如何构成:“身份认同是由两方面去建构的,一个是大意识,即是透过不同的历史事件去形成身份;另一面是细微的意识,例如人生经验、教育、父母、恋爱等。”

他特别提到其中一幅投影,是由三位特首的照片以多重曝光重叠而成,形成一幅模糊的肖像:“我们看到人的照片有时就会生气,例如你见到梁振英或董建华的照片,会产生一个好大的念头,会有好大的冲动。但当我把三个特首叠在一起的时候,你看到三个你很憎恨的人叠出来的样子,你应该更憎恨他,但原来不是这样一回事。根据我的经验,我们今天好生气的事情,几分钟或半小时后就可能一百八十度立场改变,所以不用太执着,所有事情都会变。”

若第一辑《召唤:沉默的他者》谈的是历史和身份认同,第二辑《一百零八个.念.头》谈的则更多是谢至德自己的信仰。延续了这个“变幻原是永恒”的主题,第二辑照片利用多重曝光的方式,把108位不同背景的香港人头像重叠投影到边境的十二个地方,每一张照片都是九位香港人重叠而成的模糊肖像。“这个作品谈的是无常,所有事到最后都分得不清不楚,分别不到谁跟谁。现在香港很撕裂,我想谈谈这个命题。”他认为,这十二幅影像就像十二段旅程,把不同的人带到他们从没去过的地方,它不只是一个地志摄影作品,也是一件行为艺术。

我没有灰心,其实我是开心的,我看得透世界,再不用在意识形态的漩涡里。

谢至德

谢至德

谢至德选择在中港边境创作,因他相信这个边界会慢慢消失,他想在它仍然存在的时候留低一点东西。但对这条越来越模糊的边界,他仍感到一点惊恐:“直到今日,我返大陆都好惊。” 他坦言,由香港过关去中国大陆的一刻,依然会有一种好跳跃的情感,这是很多香港人的集体共鸣。“我小时候会听到好多新闻,说在内地怎样被人偷东西,又会有人走过来行乞要你给钱,甚至有时想做善事都要看清楚周围环境,你说怎么会没压力呢?”他今次甚至创作了一件装置录像作品《是我小时候》,以幽默的方式来回应这段经验。

曾经是香港纪实摄影的活跃分子,他一直觉得,有种使命感来为文化承传。很难想像,若没有谢至德的纪录,香港会损失了多少珍贵的影像历史。不过,令人有点诧异的是,他现在其实想以更现实的方式选择另一种人生:“我现在想成为一幅高墙去挡着另一幅高墙。”他解释:“攰(累)啦,我不需要用创作去表达,我想用高墙去帮助。我没有了创作的欲望,况且我也没空,因为我有很多事情可玩。”

他很坦白地说:“这次可能是我最后一个展覧,除了是工作之外,或别人主动找我,我不介意把一些摄影工作包装成一个艺术展。但我现在都不太想拿起相机,除了工作,工作为了揾食。” 是灰心吗?“我没有灰心,其实我是开心的,我看得透世界,再不用在意识形态的漩涡里。”