「點解你想返呢份工?」

幾年前,當我轉到飲食業任招聘經理,我還沒意識到這個平常不過的面試問題,其實不適合做餐飲業前線員工面試的開場白。

基層求職者也許從沒想過這個問題,氣氛突然靜默。答案難道不是「因為你們請人,而我又需要工作」嗎?

在飲食業這個勞動密集的行業,我在香港其中一家最大的連鎖餐飲集團任招聘經理,負責為旗下多個品牌近百家食店招聘全職員工、兼職員工和短期工。朋友常跟我開玩笑,說我像是在做KK園,不是說我去騙人,而是我有3台手機,每日返工就是回覆求職者和餐廳經理的海量訊息,同時安排面試和簽約。

餐廳門口的招聘電話是我,招聘平台的招聘電話是我,勞工處及社福機構的招聘日電話也是我。

每月500人進出的填空題

所以飲食業正確的招聘問題是:「你想返邊區?」「你知唔知份工做咩?」「你之前有冇返過?」而基層求職者關心的事項也簡單直接:人工、地點、工時和例假。

樓面、侍應、廚房、清潔,這些工作容易入行,合則來不合則去。因為旗下餐廳眾多,我們每天都面對大量的人員流失和填補,尤其是兼職員工。這個量有多大?500人走,500人進是等閒之事。有時候我們的月終報告是正數,有時是負數,人如輪轉,循環反復。

很簡單,若工作不好做,跟同事、經理相處不好,或者你時薪70港元,對面舖的競爭對手時薪73元,那員工就東家不打打西家。對我們來說,我們是長期招人,新開門店一定要請人,一家中型餐廳店每個月幾乎都有人員流失。到特別季節甚至節日,例如中秋節和農曆新年,我們也要招聘過百節日兼職散工。

我的工作就是填空題和配對題。在3台手機中,一邊是海量求職者問我,「搵工,請人?」「你地係咪請人?」;一邊是餐廳經理在群組說,「XX分店要人,生意升緊。」「救命,XX要人,什麼人都要!」「XX不夠人,可唔可以入兩個人比我?」

「不夠人」就請人?其實也不一定。我們是大公司,每家店都有標準的人員配置人數,但也有成本控制的指標,每個店舖經理心中都有盤數。他們既要追趕生意額,同時也有控制員工成本(如20%)。有時候就算店舖做到踢曬腳(手忙腳亂),但計不到數,只能大家辛苦一點。

而「不夠人」的相反,就是「不夠生意cut人」。還記得疫情期間無堂食,以及2023年日本排放核廢水,生意不太理想,第一時間就減走兼職店員。「即係用完就不用我們?用完即棄?」那時候,有很多兼職員工打電話過來表達不滿,他們找不到其他聯絡方法,就找最初接觸的招聘熱線投訴。

「不好意思,你也看到生意不好,全職都要補鐘早走(即提早下班補償此前加班的鐘數)。」我們也沒有辦法。

根據合約,兼職員工工作1個月內是可以即日通知離職,做滿1個月的員工則是一星期通知期,但實際上店長不編更給你,就等同拜拜了。

親力親為招人

高流動是飲食業常態,於是就衍生出專門的招聘中介和平台,也有Facebook和WhatsApp的飲食業群組,上面活躍著不少「蛇頭」(中介)和潛在求職者,但我們的公司堅持親力親為招人。

我對中介是很有偏見的。是的,他們很快交到人,口頭說「沒問題,我死都死給你」,但不會篩選人,有人報更就推給我們。那些人可以很參差,就算再換也未必適合。另一方面,我也覺得:凡事都交給中介,那我這個招聘經理的價值何在呢?

所以我是逐個逐個跟求職者溝通,每天打十數個電話,回覆數百條信息是常有的事。這些信息還不只是文字訊息,很多基層工作者不習慣或不擅長文字表達,就發語音信息。

搞笑的是,可能我做得太駕輕就熟,像機械人一樣,很多求職者以為我是AI聊天機械人,甚至直接打「我要真人客服」。然後我就回覆,「Hello,我咪真人溝通緊囉。」

其實不少人說話沒什麼禮貌,也沒頭沒尾,所以溝通需要花一些精力,但就算最後約實面試,求職者也容易變卦no show,尤其當工作地點離求職者家太遠。而做飲食業的,很多求職者白天要上班,晚上才有時間回信息,我也常常需要在工作日晚上甚至週末回覆,登記他們的資料。有次凌晨兩點鐘我睡不著,便打開電話答求職者信息,對方也很瘋狂,三點鐘回覆我。

求職者如此之多,其實我也不需要逐個通話溝通。但我始終認為,HR是人的工作,有時間我都想多打一個電話,增加彼此的認識,清楚知道雙方的期望和要求。我不想請錯人,或者對方工作半天就走人。

就好像最近招聘中秋節短期工。表面看來,這份工只是客人交月餅券,我們給月餅,貨銀兩訖,有誰不會?於是,很多學生、家庭主婦、長者都紛紛填表求職。但其實這是一份體力活,我希望求職者要有心理準備:你落到舖,舖頭真的會用盡你。

月餅是不會自動出現在門店。它們從廠房送過來,店舖的兼職員工就搬貨拆箱,把10多種口味的月餅分門別類,擺好陣勢。由於換領月餅的期限只有10多天,因此兼職員工要在十天八天內,重重複複站七八小時,瘋狂拆箱擺貨,並服務排隊的客人。

服務客人,即是要應對各種好氣又好笑的問題:「為什麼今年的月餅看起來不夠焦?」「為什麼你們要收我膠袋錢?明明其他牌子都不用收!」「我前幾天換了一盒雙黃白蓮蓉,但我記得月餅券是寫流心奶黃,可不可以再換?」

客人與職員有好氣又好笑的故事,我和求職者同樣如此。有一次,我問求職者想在哪一區上班,對方說,「你講咗邊啲地區請人先,我再揀。」於是我就一口氣說了40多個地區,最後還補了一句「 唔好意思真係好多,希望你聽得切。」豈料對方單句回答,「我淨係會揀元朗。」

那為什麼不早說?當然我還是平靜地回答,「冇問題,你可以在WhatsApp登記簡單資料。」

又有一次,我打電話問求職者有沒做過相關工作,對方說做過3年。我再追問現在在做什麼,對方答我,「我宜家喺屋企睇緊電視,陣間煮飯。」

其實我不想知,只按捺住笑意說,「唔好意思我問得不好,我想問你宜家有冇返緊工?」

弱勢的人更加弱勢

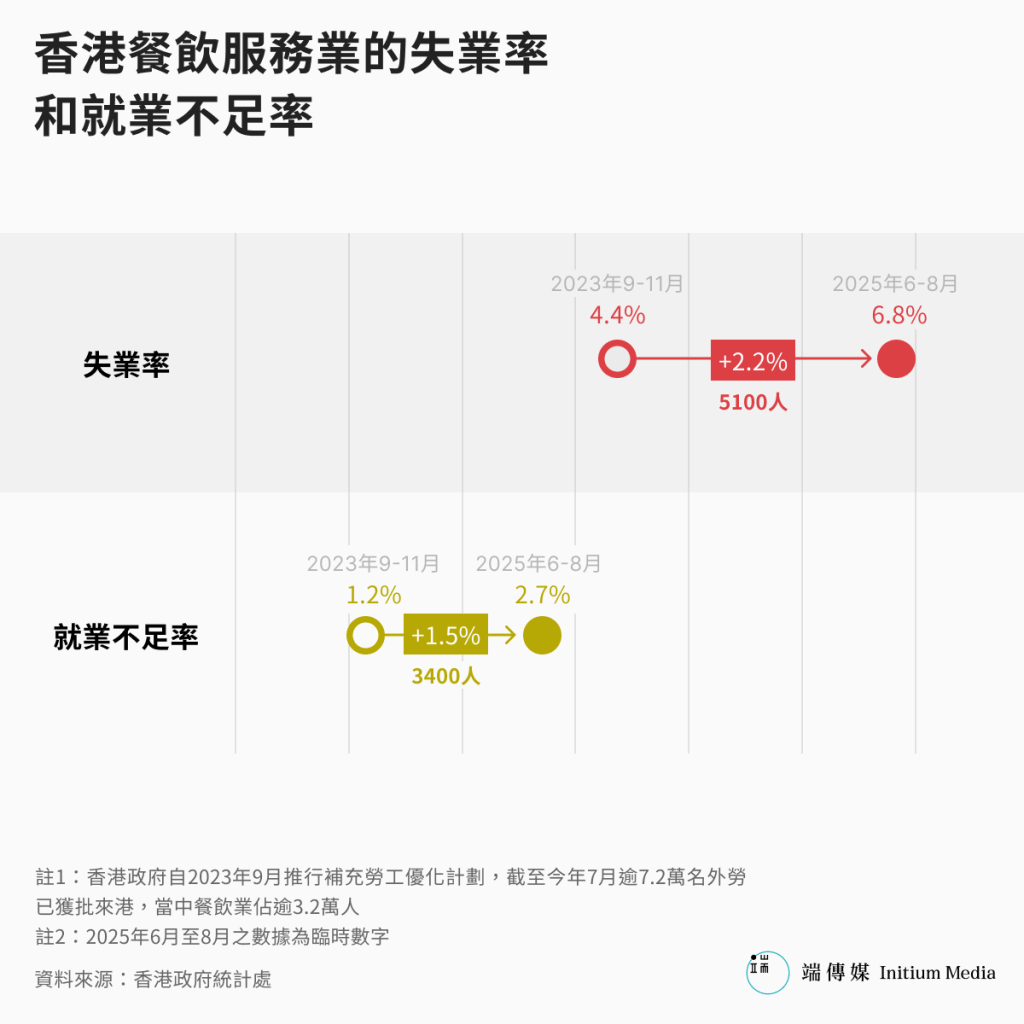

如果說飲食業前線的常態是容易入行,快來快去,那麼隨著近年來香港經濟寒冬,加上北上消費潮、食肆倒閉潮、外勞湧港,我在招聘時也看到一些新常態。

大概是外面風大雨大,我們的全職員工相較以往穩定了很多。這個是很難得的,能確保餐廳產品和服務的質量。但一有空缺,無論是全職還是兼職,都能明顯感受到求職者的數量眾多。

比如常說洗碗工難請人,但最近我們有2個空缺,卻有三四十人人應聘,她們全部都有洗碗經驗。我們作為HR也很難做,根本面試不了那麼多人,也不知道怎麼選擇。後來,我們是請到人,但她做了幾天就不做了——因為新店開張,「新尿坑三日香」太多客人,洗碗姐姐洗碗洗到崩潰。最後,我們繼續不斷請人,到生意回復到正常水平,才發現原來不需要請2個全職,只需1個全職,2個兼職去頂更。

在餐廳的其他空缺,我看到有些求職者本來是做零售業或飲食業,原來的商鋪或餐廳倒閉結業,就飯碗不保想過來做,認為我們是大公司會更穩定。有些求職者本來是做地盤,但因為沒工開就想轉投餐飲,對此我們有所保留:地盤人工更高,那有工開的時候你豈不是馬上就走?當然,外勞對本地建造業工人影響很大,再加上基建減少,所以都要真轉行。

以前請人,我們說「經驗不拘」、「乜人都要」,但如今求職市場上是供過於求,有很多經驗豐富的求職者,所以管理層也說得很坦白,「出面這麼多人找工作,如果有好的求職者,不如我們的餐廳也換一下血?」他們說,「商業世界就是這麼現實,不夠人時什麼人都請,現在環境不同了,我們公司還頂得住,輪到我們有主動權。」

及至分店經理,他們對求職者也更有要求,希望員工不但年輕,還有經驗。有經理私下對我說,「我們的店快變成老人院了,不要再給60歲以上的老友記啦。」有經理甚至像大陸職場一樣,明言「45歲以上不再考慮了。」他們這麼告訴我,我就不會繼續再給這一類的求職者,避免浪費時間做無用功。

當然,招聘廣告上我們是絕口不提年齡,但背後是我們越來越有偏好和選擇權。而有偏好也是很正常吧,尤其現在是僱主主導。

但說起來政府也很奇怪,一方面推銀色經濟,鼓勵長者留任職場,另一方面又力推「外勞」,最終只會有越來越多的香港中高齡人士沒有就業機會,尤其一群中年被退休、被裁走的寫字樓打工仔。今年我就看到很多這類的求職者,他們只可以轉行做體力勞動。

在最近的一段時間,我也見到更多弱勢的求職者,尤其是精神受障人士。我猜想,他們可能本來有份工作,但是經濟變差裁員,他們就可能成為第一批失業者。又或者是,餐廳根本想輸入外勞,換走更加弱勢的僱員。

另外,有一批求職者也是我以往少見的,他們是沒太多本地生活經驗的香港永久性居民。我本來的社交圈子沒有這個群體,一開始還不太懂處理,後來溝通多了,才知道有一群年輕人是在香港出生,但長期在大陸讀書和生活,廣東話不是太流利。除此,居於內地的香港媽媽也多了來港找工作,她們也是不太懂廣東話,可能老公在香港,平常是兩邊走。聽他們說,內地工作難找,反正都是做餐飲,不如回香港做,人工還高一點。

他們當中有些人是住在內地,所以喜歡選沙田區、北區、元朗區工作。有些餐廳經理未必能夠請他們,因為他們要追尾班車過關回家,或者要將就他們趕尾班車,所以不能留下來幫忙收舖。

總之,我看到很多人熱切需要一份人工不高的前線工作,而他們都很可能失望。在我的角度,我只能交代清楚:「我們已把你的資料交給負責人,但今年有很多求職者,如果一個星期內沒有聯絡你,那就是不適合了。」

姑娘叫我來而已

作為大型餐飲品牌的HR,我除了在招聘廣告招人,也經常出沒在勞工處和非牟利社福機構的招聘會,通過他們的平台招工。

我在勞工處見到的求職者,不少都比較弱勢和邊緣。有些人拖著很多行李,看起來像是露宿者。有一個阿叔我印象深刻,我們幾個同事前後見過三次,他說自己住公屋,沒有錢養家和小孩。這些時刻,其實我覺得求職者去錯了地方,他們應該是去社會福利處,而不是勞工處。

坦白說,很多人多年沒工作,加上他們的衣著,我們真的未必會請。當然,我們還是會很有禮貌,循例問問題,完成整個過程。

在勞工處,大家還算是真心來見工找工作,但在某些社福機構的某些招聘活動,則有很多人只是來見工,而不是真的找工作。一開始參加這種招聘會,我還認真對待,以為活動能幫人,後來才知道是一場戲而已。

有一天的招聘會,有位街坊很快坐下來填完表格遞給我,我們就如常見工。我問他,現在有沒有在工作,他說沒有工作十多年了。然後我問他,為什麼想來見工,他的答案令我震驚:「冇呀, 姑娘(社工)叫我來,我咪來。」

什麼?「姑娘叫你來你就來,那沒有人叫你,你還來嗎?」我問。

「當然不來。先旨聲明,我一個星期最多翻一天半天,我是不需要上班太多。」他答我。

然後我就知道,其實他並不想上班,就沒再問太多細節。

後來又有一次,一位全身紋身的叔叔過來見工,一見面就跟我說:「我坐過監。」

我說沒問題,我們會請更生人士。「但我不會做你的工作。」他說,「是姑娘叫我見而已,擺明都唔啱。我要資助是因為我需要資助,你逼我出來工作幹嘛?」

我不知道怎樣形容這種感覺。社福機構的本意是協助受助者自力更生、重返職場,可最後變成這樣,好像沒有真的幫到什麼,我只覺得無奈。

每個人都可以被取代

在飲食業做人力資源,我最能感受到:這裡每個人都可以被取代。

在前線,每天都有員工出出入入;在寫字樓,也不時有人被裁,或者這些都是大公司恆常做法。近年經濟不太穩定,控制成本措施勢在必行,每個人感覺都像處身俄羅斯輪盤,隨時都可以被裁,很真實也很容易理解。

作為一名工作多年的 HR,假如裁員真的降臨到自己身上,不知道會有什麼感受呢?但我也是明白事理的人,早已內化人力資源的那一套,只要公司跟足程序賠足錢,就沒問題——公司說到底不是講心的地方,尤其是現今的大公司。

從來就沒有人說過,上班就一定會持續升職加人工。看看我日常接觸的那些前線基層求職者,他們做了十多年餐廳經理,不停換工作,人工有時是1.8萬,有時升到2.2萬,但又會跌到1.9萬。

只是在現在的就業環境上,假若我找不到寫字樓工作,說不定我也像平日接觸的失業中年求職者一樣,先找一份飲食業的前線工作做做。

但身為飲食業HR的我,也會拒絕飲食業新手的我:「今年有很多求職者,如果一個星期內沒有聯絡你,那就是不適合了。」——我認為,打工仔也要做個明白事理的人。

評論區 0