1. 「把幸福抓在手裏」

曾經有一段時間,盧克看到朋友在朋友圈發孩子的照片,就「嫉妒得變形」。

他不明白,為什麼這些人可以有孩子,自己卻不行?那些情侶貪玩懷孕隨後遺棄孩子的新聞更是讓他「氣炸」:為什麼世界這麼不公平,像他這樣喜歡孩子的人不配擁有孩子,而那些不要孩子的人隨隨便便就能有孩子,卻又隨隨便便就遺棄?

盧克今年30多歲,供職於上海的一家互聯網企業。他說起話來禮貌、輕柔,又透着幾分職業的分寸感。可一旦說到孩子,他的激動就有些難以抑制。「人的一生只有短短幾十年,能把自己的幸福抓在手裏就很好了。」對盧克而言,幸福的源泉就是孩子。

但在盧克和他的夢想之間,有一個曾經難以逾越的障礙:他是一名同志。

父親在盧克很小的時候就去世。母親知道他的性取向,雖然不像一些傳統家長那樣不願接受,但對於盧克沒有孩子,她多少會有些遺憾。當工作單位臨時要抽調人手時,總會有人提議找她:「她沒孫子,讓她去吧」。她聽了會難過,也會跟盧克說起這些。母親甚至會暗暗想,盧克是不是哪天還能「變直」。

盧克有時甚至會懷疑,之前和母親出櫃是否真是一個明智的決定。這雖然讓他卸下了面對母親的負擔,但卻把面對其他親友好奇質詢時難言的苦衷轉移到了母親頭上。

所以盧克愈發覺得,如果能有個孩子,也能減輕一些家人受到的壓力。不過他一直強調,母親的願望和擔憂不是他做決定的原因:作為一個目標感很強的人,他不會因為別人的看法改變自己的決策。「我本來就很喜歡孩子,所以不管媽媽催不催、伴侶要不要,我都一定會要。」

2019年,他在為去格魯吉亞旅遊前做功課時,意外發現在這裏還可以合法代孕。

格魯吉亞長期都是一個合法代孕目的地國,但過去其市場份額遠不如同在東歐的烏克蘭與俄羅斯。但2022年俄烏全面戰爭爆發後,烏克蘭市場受到戰爭嚴重衝擊,俄羅斯則立法禁止外國公民在俄羅斯代孕,兩國的代孕產業鏈迅速向包括格魯吉亞在內的一系列後蘇聯國家轉移。

而且,由於政策上的細微差異,格魯吉亞對於像盧克這樣的男同志代孕者更有吸引力。烏克蘭的法律限定只有持證異性戀夫婦才能接受代孕服務,而格魯吉亞則在此之外追加了一項「同居一年以上的異性戀伴侶」。在實際操作中,這極大地降低了自稱「奶爸」的中國同志群體尋求代孕的難度。在烏克蘭,他們需要先尋找合適的對象形婚(儘管美國某州在新冠大流行期間推出的在線遠程結婚服務大大降低了形婚的難度),而在格魯吉亞,他們只需要為自己找一個「女伴」。

在2025年的第比利斯機場,我見到形形色色的中國家長抱著娃準備回國,其中就有相當比例的「奶爸」。有「奶爸」大方地問我:「要不要加入『奶爸』的隊伍?」隨後湊近我的耳朵說:「我花了五十(萬),非常划算,國內都要六七十,美國至少一百二。」

終於等到登機,這位興奮的「準奶爸」又找到隊伍裏的我,給我看自己的手機相冊:「你看看我找的『卵妹』多漂亮,就像迪麗熱巴一樣,氣質太好了!」

2. 「什麼都不會也沒事」

2025年6月,我在第比利斯北郊的一座公寓樓裡見到王大哥。由於附近生殖診所和婦產科醫院密集,許多代孕母親和來接孩子的家長都租住在那一帶。他門口有雙黑皮鞋,穿得很舊,全是褶子。他70多歲的哥哥隨行,二人衣着也很樸素。中午給我們煮意大利麵,王大哥反覆說,怎麼總煮不熟?麵是上一任租戶留下來的。他們自己帶了老乾媽辣椒醬,還用本地買的罐頭玻璃瓶泡麥冬喝。

2023年,王大哥在抖音上偶然刷到了一則影片,一名年輕男子在片中說:不結婚的我也晉升奶爸了。心動的王大哥發私信諮詢,對方說自己是在格魯吉亞做了代孕,並推薦了一家叫「寶到家」的機構。

王大哥聯繫上了寶到家,對方根據他的情況,為他開出了人民幣40多萬的價位。王大哥覺得非常划算,他此前也了解過中國的地下代孕,但80萬的開價讓他望而卻步,動輒上百萬的美國代孕則更是高攀不起。儘管從沒在線下見過「寶到家」的兩名員工,他還是覺得對方值得信任,並按要求付了1500美元的訂金,隨後按照對方的建議,飛往第比利斯聯繫接洽的機構。

2024年初,王大哥坐飛機從深圳出發,經烏魯木齊轉機,來到第比利斯。這是他此生第一次坐飛機,第一次出國。來自南方一個內陸省份縣城的大家庭,平時在深圳工作的他,一直渴望有自己的孩子,甚至覺得多多益善:「別人說四個娃雞飛狗跳,我覺得不會。」年至五十多的他過着單身生活,每當家庭聚會,兄弟姐妹們紛紛帶上自己的子女甚至孫女,他總是羨慕他們的美滿家庭,遺憾自己的人生不完整。

但格魯吉亞給了他希望。

在第比利斯機場,一名舉著「Kinderly」牌子的格魯吉亞司機接走了他。這家通常被中國客戶稱作「康德利」的公司是在格魯吉亞本地對接寶到家的機構。司機把他送到了公寓,這是康德利公司為客戶們租下的,條件相當不錯,不僅設施齊全,就連中國人常用的油鹽醬醋也都不缺。

康德利格魯吉亞公司成立於2022年5月,兩位老闆分別是烏克蘭和亞美尼亞公民,多數員工都來自烏克蘭。但這家公司所有的客戶都是華人。為了更好地服務客戶,康德利有一個龐大的中文翻譯團隊,基本都是學中文的烏克蘭女孩。王大哥的翻譯亞娜就曾在基輔的孔子學院學習。第二天,王大哥先被亞娜帶去一家輔助生殖診所取精,隨後前往康德利公司簽合同,挑選了中意的格魯吉亞捐卵者,之後就回到中國。

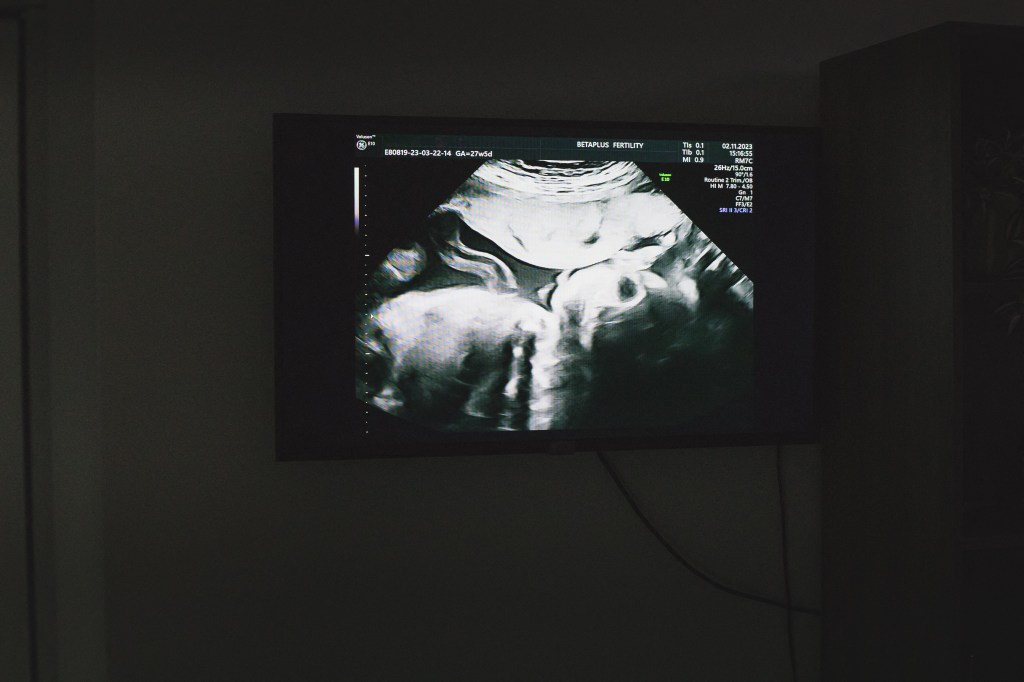

隨後一系列複雜的流程全都由康德利搞定——匹配代理孕母(「代媽」),去公證處簽訂「準父母」(也就是王大哥和他的「女伴」)、捐卵者(「卵妹」)和「代媽」的三方代孕協議。「卵妹」在與康德利合作的輔助生殖診所中促排、取卵,隨後診所實驗室用王大哥的精子和「卵妹」的卵子進行人工授精,形成的胚胎在經過養囊、基因篩查等步驟後,被移植入孕母體內。再過幾周,就能通過B超檢查確定胚胎是否在孕母體內成功着床、是否出現胎心音,一旦有胎心,就意味着妊娠成功,開始進入懷孕管理階段。

懷孕期間,孕母可以選擇在第比利斯或回家鄉生活,因而中介需要相應地保障她們在第比利斯的住所,抑或往返家鄉的機票。平時,中介要監督孕母按時服藥、產檢,並將結果告知準父母。待臨產時,中介要為孕母尋找產科醫院。多數準父母會在分娩前後再次來到格魯吉亞,隨後中介將協助他們辦理孩子的出生證與親子鑑定,準父母憑着這兩份文件,去中國使館為孩子申請旅行證,之後帶孩子回家。

這一切都牽扯到複雜的醫學、法律流程,以及對「人力資源」的調度與管理。當然,像康德利這樣的代孕中介機構本身並沒有從醫資質,也不實際掌握「人力資源」——醫學步驟全都由持證診所完成,簽訂協議和辦理證件靠的是律師和公證處,「卵妹」、「代媽」則分別掌握在各自的中介手裏。準父母大可以親自完成所有這些步驟,但需要花費大量的時間、精力,需要一定程度的外語溝通能力,還有可能四處碰壁、受騙。代孕中介機構實際所做的,就是把這些零散的線頭織成一張網絡,免去準父母的奔波之苦。

有了康德利,王大哥幾乎完全不用實地參與自己孩子被製造出來的整個過程。他自己都覺得有些魔幻:「你什麼都不會也沒事」——只需要飛去格魯吉亞,留下自己的「生物學材料」,簽訂一份合同,之後就能待在中國,坐等康德利那邊傳來好消息。

當然,還得按時付款。和大多數在格魯吉亞代孕的中國準父母一樣,在1500美元的訂金後,王大哥還需分五次付款,每筆基本都是一萬多美元:簽合同時付一筆,「卵妹」促排成功付一筆,胚胎着床並出現胎心音後付一筆,懷孕中期付一筆,「代媽」分娩後再付最後一筆。

加上訂金,王大哥已經付了四筆款。但這些錢並沒有打進康德利公司的賬戶,而是通過微信或支付寶,打給了一位莊姓人士。據稱這位莊先生在第比利斯做外貿生意,為多家本地代孕機構進行類似的資金週轉——準父母把人民幣打入他的中國賬戶,他再按照實時匯率將相應數量的美元或格魯吉亞拉里交給機構。由於中國嚴苛的外匯與資本管制制度,普通公民很難頻繁往國外大額匯款,再加上代孕話題本身的禁忌性,銀行若懷疑資金進入代孕產業,往往就會拒絕操作。因此,通過外貿商打款基本成了整個行業默認的規則。

其實40多萬元的代孕款對王大哥而言並不是一個小數字——這已足夠他老家蓋一棟樓。但他的決心很堅定:「我就是要寶寶啊。」他不在乎別人背後怎麼說自己,覺得只要有家人支持、自己內心強大、寶寶足夠自信,那未來一切都會好。幸而事情出奇順利,王大哥等來了好消息:他的代理孕母成功為他懷上了一對龍鳳胎。人生夢想就要實現,王大哥總是抑制不住「心裏美」:「我覺得自己的好幸福!」

3. 悲劇

但並不是所有的代孕故事都能從磨難與考驗通向「幸福」。

星辰在中部省份一座大城市的國企工作。過了30歲後,他「突然間」就很想要孩子。通過同志圈過來人的推薦,他了解了格魯吉亞的一家小型華人中介。早先他也了解過國內的代孕市場,但一來作為國企員工,不敢涉足非法產業,二來在格魯吉亞可以要漂亮的混血孩子,讓他心動。

不過,國外代孕也有別的不便。作為國企員工,他的護照平時被沒收,每次出國都需要上級批准。因此,甚至其他人通常前往當地完成的取精步驟,他也是在中國做完後經香港運送至格魯吉亞。他被中介收取了3萬元的運精費用,儘管後來他才了解到,這件事只需5000元就能搞定。

由於人不在國內,無從核實現場情況,中介每一次中途加價他都只能照單全收。後來在和其他奶爸交流後,他意識到這幾乎是所有中介一致的做法。但他早已是砧板上的魚肉,只能一步一步被拿捏。

最初簽訂的代孕合同差不多在40萬,但最終星辰花費了超過60萬。經歷了中介一輪又一輪的盤剝宰割,他的龍鳳胎寶寶在今年年初誕生。在這之前,星辰甚至覺得自己一直在給一個騙子打錢,「直到見了孩子,才發現一切都是真實的」。

孩子出生後,辦理出境文件通常需要至少一個月的時間。這段時間對於許多在職的中國準父母都是極大的考驗。由於男性在中國並不享有產假,且奶爸們也不願讓工作單位知曉自己在境外代孕,因此他們往往需要想盡名目請假。但即便這樣,也很難請出一個月的長假。星辰的孩子1月9日出生,但他直到春節前兩天的1月26日才得以請假出國,而當中那段時間,孩子就都得由中介照料。

因此,許多華人「月子中心」便在第比利斯應運而生。不過,這些月子中心並非專業機構,例如星辰所在中介開設的月子中心其實就是中介老闆自己住的公寓,兩名中國女性受僱幫忙照看這些被送來的孩子,每月收費1500美元。

春節假期結束,星辰孩子的出生證還沒有辦下來,他只能把孩子送回月子中心,自己再趕回國上班。2月中旬,出生證終於辦妥,他急忙飛回第比利斯,開始辦理孩子的旅行證,孩子晚上還是放在月子中心。星辰原本估計,24日他就能拿到證件,帶上孩子回國。

但在22日凌晨,一個噩耗擊碎了星辰對幸福生活的期待。由於保姆工作失誤,蓋被子時遮住了孩子的鼻子,導致他的女兒窒息夭亡。接到通知後,他趕到月子中心,只見年輕的保姆癱在沙發上,年長的保姆抱着孩子。女孩的身體還有些許溫暖,但已經沒有了心跳。星辰把孩子緊急送醫,但已回天乏術。短暫的搶救後,醫生宣告女孩不治,並且報警處理。

星辰原以為事件會被當作意外,但未料格魯吉亞警方的態度十分強硬,派出幾十名警員來到現場調查取證,甚至拿走了嬰兒的奶瓶、奶粉進行化驗。星辰也被請去警局審訊,警員懷疑,嬰兒夭折是否與她是女嬰有關。「警察問,要兩個孩子是不是要多花錢?我說要多花多近 10 萬塊錢。警察又問,你對這個孩子喜歡不喜歡?他老是問我這樣的問題。」他們懷疑他會不會是在故意傷害、虐待孩子。

之後,星辰被限制離境,直到三個多月後案件調查完成,蓄意嫌疑被徹底排除,星辰才得以帶着兒子離開。但由於無法回國,星辰丟了自己從大學畢業起幹到現在的穩定工作。等到回國辦理離職手續,還因為代孕和滯留境外被原單位罰扣一大筆錢。他曾以爲回國再找工作問題也不大,但由於年齡趕上了許多中國企業招聘的35嵗截止綫,在中國經濟下行的大環境下,他才發現「跟想象的還是不一樣。」

在滯留格魯吉亞的108天裏,星辰結識了形形色色的準父母,聽聞了種種因代孕而生的悲歡離合故事,而來代孕的準父母,也是三教九流各色人等都有,有在非洲經商的老闆,有上了徵信黑名單,需要輾轉多個航班間接回國的失信人員,有非常年輕但不想懷孕的女性。他發現,孩子成了不少同志奶爸與家庭和解的契機。甚至有多位奶爸的父母在抱了孫子後,主動出資讓奶爸回來「再做一個」。

但許多奶爸也因孩子的健康問題飽受困擾。一位奶爸的孩子得了一種未知怪病,在第比利斯的醫院裏長期治療,花費將近10萬元,最後在中介的干涉下才出院。回中國後,終於確診先天染色體異常導致的罕見病「歌舞伎臉譜綜合症」。還有奶爸的孩子在懷孕三個月時,被診斷發現沒有右手手指,這位奶爸幾經猶豫後決定打胎,但那時已錯過了格魯吉亞法律允許的流產時間節點。

就在星辰女兒的悲劇發生後不久,另一家中國大中介的月子中心裏,也有一個孩子因類似的原因夭亡。業界傳言稱,那家中介賠了家長150萬元,還承諾「再做個孩子」。星辰沒有向自己的機構索賠,因為覺得對方在善後處理方面確實已用心出力。

當被問起經歷了那麼多磨難,是否後悔去格魯吉亞做代孕,星辰說自己唯一悔恨和自責的,是沒有做好迎接女兒的準備,讓她在這個世界上只待了44天。但代孕畢竟為他帶來了兒子。「人生來這世上一遭,酸甜苦辣都要經歷體驗一番,也算不白來這一趟。」

4. 「你們不是商品」

2019年來到格魯吉亞后,盧克選定了一家診所,以及當時為數不多的華人中介裏的一家。在和這家機構的老闆交談後,他覺得對方值得信任,於是便啓動了項目。

但那時的格魯吉亞,代孕產業尚不成氣候。很可能正是因此,盧克選擇的那家診所平時能「練手」的客戶數量不多,技術相對生疏,最後每一次胚胎移植都宣告失敗。診所告知盧克的原因一直是他的精子質量不行,「碎片率太高」。他覺得很離譜,因為行前在國內做過檢查,一切正常。

當時,格魯吉亞供卵代孕的價格在30多萬,但每一次失敗後,再次移植的費用都要由客戶全額承擔。如果之前做好的胚胎用完,那就還得重新選擇「卵妹」並支付促排卵的費用。前前後後,盧克至少損失了15萬。

那段時間是盧克人生的低谷。他經常徹夜難眠,胡思亂想:是不是我就不配有孩子,是不是做了什麼錯事被上天懲罰?他甚至開始聽信一些民間說法,覺得是自己對新生兒抱太多期待,結果「把孩子嚇跑了」。也正是在這段時間,他開始因別人的孩子「嫉妒到變形」。

他和自己相處多年伴侶的關係也因此起起伏伏。比他年長不少的伴侶起初一直不支持盧克尋求代孕。他覺得盧克只是年輕衝動,怕他有了孩子後並不會負責。與此同時,他也擔心孩子會分走盧克原本對他的愛,而盧克的回答是:為什麼要預設他只有一份愛,而不是「很多很多愛」——「我給你的是一份完整的愛,給孩子的也是一份完整的愛」。最終,當伴侶看到盧克在一次次移植失敗後的輾轉反側,明白了他是真心愛孩子,也轉而支持他。

2023年,新冠封鎖結束,盧克重新啓動了格魯吉亞的代孕項目,不過他對原先的診所耐心耗盡,轉去了另一家。這一次移植非常順利,孕母成功懷上了盧克的龍鳳胎。由於之前太多次的失敗,他開始相信「玄學」:越是在意和焦慮,就越是會出錯。他說自己放下了先前對「卵妹」學歷、外貌條件的執念,對孕母的態度也從發號施令轉變為傾聽並滿足對方的合理要求。「只要把孩子抱回來就好了,其他都是次要的。」

次年7月,他的寶寶順利出生,盧克和母親飛往第比利斯,將孩子接回中國。不過,一個沒有媽媽卻有一對混血寶寶的家庭,難免面臨種種社會壓力。但他對上海人的包容與邊界感有信心,他説如果有人問起,他就說孩子媽媽是外國人,常年在國外不回來。「真正關心你的人不會問太多,不關心的人更不會問。」盧克覺得,別人沒有權利知道他生活的細節,他也沒有義務解釋。

現在,盧克在本職工作之外,有時也會向有需求者推廣自己此前合作的那家代孕中介。根據他的說法,他也有自己的篩選原則:通過談話鑑別對方是真誠地想要孩子,抑或只是屈從於社會與家庭的壓力。他説自己只會推薦前者去做代孕。起初他的宗旨是「彩虹幫助彩虹」,來諮詢的也都是同志群體,但後來夫婦越來越多,且其中「不能生」的遠多於「不想自己生」的,這讓他意識到,自己做的其實還是「人幫助人」。

但本以爲「什麽都不用會也沒事」的王大哥遇上了麻煩。自今年1月起,就不斷傳出中介康德利公司出現財政危機的傳言。3月底,整個公司突然人去樓空。

這家中介的爆雷大約導致兩三百對中國準父母遭受嚴重的財產損失。在第比利斯,他們被稱作「康得利難民」。「難民」們彼此的境遇相差懸殊,其中最幸運的,是胚胎已成功移植的準父母,他們需要做的是安撫孕母,重新為她租房、付生活費,最後在分娩後支付代孕酬勞。盡管如此,他們最後可能還是要多支出個十幾萬元。王大哥就屬於最幸運的這一類,但他還是放不下心來。許多代孕母親兩個月沒拿到生活費,甚至被趕出租住的公寓。據說有人因為聯繫不上準父母,絕望之下自行決定打胎。

4月,王大哥請假飛往第比利斯。此前,「寶到家」的中介幫他和孕母建立起了聯繫,但除此之外的一切就都不負責了。孕母是一位來自哈薩克斯坦的女性,40歲的她在離異後帶着一個3歲的孩子,除了代孕外,根本找不到其他可以從事的工作。王大哥為她租下房子,補發生活費,再去診所繳清了康德利的欠款。

6月,孩子的預產期臨近,王大哥和自己70多歲的兄長來到第比利斯,租住在產科醫院附近的一間公寓裏,準備抱娃。知道此行漫長,他乾脆辭掉了深圳的工作,準備把孩子接回老家,等孩子三歲後再看看有沒有機會。他在第比利斯的公寓裏堆放着不少從國內帶來的尿布,還有不少準備帶回國的奶粉。為了省錢,他研究了怎麽坐公交車前往機場。

不過對於孕母,王大哥卻不含糊,不僅生活費、房租、路費,乃至孩子的零花錢樣樣給足,他還每天登門為孕母送雞蛋、牛奶、零食。甚至其他不便前來格魯吉亞的奶爸都麻煩他照顧自己的孕母。說起這些額外花銷,王大哥無奈地笑了笑:「我們都是樣樣哄着代媽,說她們是我們的老祖宗。但沒辦法,畢竟你想要孩子是吧。」

甚至在孕母圈子裏,王大哥也有了非常不錯的口碑。在我們拜訪的前一天,王大哥的孕母就做了一桌俄餐請他去吃。在見了王大哥後不久,另一位孕母就在閒談中告訴我,她聽説有一位中國奶爸是個「頭髮灰白的小老頭」,非常可愛、和藹,穿着樸素,「看起來完全不像富人」。不知為何,這讓她想起了過去在俄羅斯做代孕時聽說的一些本地案例——很多「不富裕的夥計」會賣掉房子,甚至和父母一起湊錢,就是為了能有個孩子。

受害於康德利爆雷事件的,不僅有兩百多名中國「難民」,也有數十名來自各個後蘇聯國家的代孕母親。她們中有些人比較幸運,不僅最終收到了足額的代孕酬勞,甚至還能被像王大哥這樣的準父母當「老祖宗」那樣呵護。但也有許多不幸的孕母在分娩後分文未得,欠了一身債回到故鄉。她們的故事,是格魯吉亞代孕產業硬幣的另一面。

5. 後記

盧克知道網絡輿論對代孕幾乎是一邊倒譴責,但他覺得其中有許多不實指控。例如現在有不少人稱代孕就是「器官買賣」,他認爲這説不通。他覺得,因爲金錢交易,器官被割下來,從此不屬於你,那才可以説是買賣,而代孕充其量只是「身體租賃」。這其中可能有剝削的成分,但並沒有任何強迫因素在其中:代孕母親自覺決定把自己的身體給誰使用、如何使用,本質上,這和我們每個人的工作沒有什麽區別:「我們每天在公司工作,不也是在出賣自己的身體,把自己租賃給公司,換取公司給我們一點報酬嗎?」

不同於一些靠曬自己的混血孩子起號做代孕營銷的博主,盧克的小紅書賬號低調、內斂,其中孩子的照片並不多,主要反而是他的格魯吉亞語學習筆記。許多代孕博主和格魯吉亞的聯係,似乎僅限於在接孩子時,去幾個「出片」的景點,拍些網紅風旅行照,而盧克則是我遇到的僅有一位對格魯吉亞文化、語言、歷史有深厚感情並訴諸學習行動的奶爸。他對格魯吉亞本身就有天然的好感:這個遭受俄羅斯侵略的高加索小國引發了他天然的同情心。「可能我情感上更傾向支持弱小群體。我們自己也是邊緣群體,對邊緣的地方天然更感興趣。」 而他學習的另一大動機,是因為知道孩子早晚會有身份認同危機。

他相信,孩子長大後終究會問自己從哪裏來,而他一定會告知真實情況。既然他們一半血統來自格魯吉亞,不會講格語是很可惜的;如果沒有人能教他們,他就應該儘自己所能地去教。而如果他自己對格魯吉亞一無所知、沒有情感,那孩子就會覺得,自己只是一件跑去國外買回來的商品。「可我想告訴他們:爸爸熱愛那個地方,你們不是商品,你們是爸爸真心想要的孩子。」

星辰回國後,把這半年的生活記錄下來,並在社交媒體上連載。這些文字記錄了一個他在格魯吉亞的所見所聞,裏面有產業內幕,有奶爸八卦,有萍水相逢,更多則是對一個傷心父親如何跌打滾爬走出至暗時刻的見證。

「我抱着孩子,把她放到法醫的大巴車上,看着她孤零零地從我的視線中遠去……她要一個人被送到冰冷的法醫那裏……她還那麼小,那麼可愛,就遭受到這些……」

「我最後一次再見(孩子小名)的時候,她已經完全凍起來了,整個臉龐慘白,只有充血的鼻尖訴說着她的死因,我抱着她,不捨地放入十字架木盒中,然後在墓地人員的陪同下到達墓地,那裏已經有三個第比利斯大漢等待着給孩子下葬。」

讓他找到繼續生活下去的力量的,是女兒夭折兩個月後,兒子突然帶給他的支持:「有一天早上,這個小傢伙睜開眼開始對我笑……我覺得一切的一切都又值得了!」

當星辰的文章逐漸開始在想去格魯吉亞代孕的準父母中流傳開,他也收到越來越多諮詢消息。但不同於其他許多奶爸,他表示自己不向人推廣具體的機構,因為經歷了喪女之痛後,他「不敢也不願觸碰這個行業」。

如果沒有中介爆雷跑路,王大哥和他的孕母之間本本不會有任何接觸。大多數服務中國準父母的中介,都推行這種隔絕準父母與孕母的「封閉模式」。有些中介甚至會特別提醒客戶,不要多事,不要去聯系孕母,以免對方不斷提出非分的要求。星辰的中介也告知他,本地孕母由於宗教信仰的關係,不會對準父母的好意心存感激,而「只是把別人給予的善良當作上帝的恩賜」。

多數受訪者只是從純粹法律和商業的角度來看待圍繞代孕的爭議:既然在格魯吉亞合法,既然雙方自覺自願,并且他們履行了全部合同義務,那就沒有問題。在行業的日常用語中,代孕母親經常被當面稱作「愛心媽媽」甚或「天使媽媽」,但在和許多受訪者的交談過程中,又可以感受到人們意識中對這些女性有著根深蒂固的刻板印象:貧窮貪婪、無知愚昧、懶惰消極……而事實上,她們中的許多恰恰是這種刻板印象的反面。她們勇敢、智慧,有對生活的抱負和對家庭的責任感,她們的貧窮往往應歸因於偶然的不幸境遇,以及女性在社會的艱難處境,而爲了改善自己和家人的生活,又是無比堅定的意志力讓她們決心跨過盧比孔河,成爲一名代孕母親。她們的故事,是格魯吉亞代孕產業硬幣的另一面。

評論區 0