聯合國的獨立調查團,在今年九月正式把加沙戰爭定性為種族滅絕。即使放回近幾十年的歷史脈絡,即以色列對巴勒斯坦進行的長期殖民統治,以定居點、檢查站、監控技術等打壓宰制巴勒斯坦人的「日常」來說,這兩年仍屬巴勒斯坦人的人權新低點。十月初,哈馬斯在埃及會見美國和以色列代表後,承諾會停火和釋放所有人質,這兩年的戰事應該暫時告一段落。但不管局勢如何發展,巴勒斯坦人距真正的自由平安還有很遠很遠的距離。

在以巴衝突緩和的時間,或者我們更應該問的是,為何以色列政府數十年來對加沙的巴勒斯坦人進行種族隔離和無差別攻擊平民,除了基於抽象政治理想,追求在上帝應許地復國之外,會否有著其他更實際的政治經濟盤算?

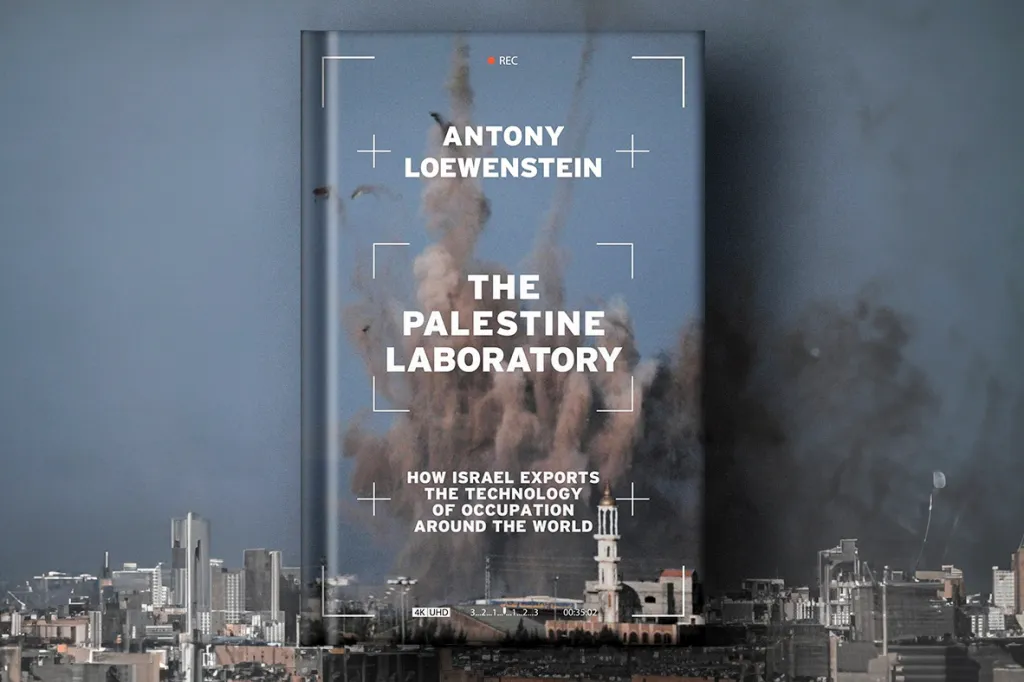

在其著作《巴勒斯坦實驗場》(暫譯,原標題為The Palestine Laboratory),澳洲藉記者作家安東尼·洛文斯坦(Anthony Loewenstein) 認為殖民加沙是以色列有助販賣其國家研發的反恐國安軍用技術,如監控無人機、面部識別系統、種族隔離設施之類,且全國無數人都參與其中,這種全國軍工化亦是近兩年加沙人道災難的遠因之一。若不正視這重要的政治經濟結構,則即便內塔尼亞胡將來下台,以色列對巴勒斯坦的監控管理手段亦未必放鬆,巴人自治也成了遙遙無期之夢。

南非人權議題上的異議

以色列是否自二戰後,便視巴勒斯坦殖民作為軍工業和國安反恐商機呢?觀乎這數十年歷史,在六十年代的以色列,實非全然不顧國際社會的顧慮,肆意跟專制政權合作做生意。相反,即便只是外交上的說辭,以色列也曾站在守護人權的一方。

最明顯的例子之一便是南非。在五、六十年代,南非因為種族隔離政策而開始跟英、美等西方國家產生衝突時,以色列同樣公開抗議南非的相關政策。例如在1963年,時任以色列外交部長戈爾達·梅厄(Golda Meir)在聯合國大會上發言,便表示以色列「天然地會反對任何形式的種族隔離、殖民主義,以及種族與宗教歧視政策,無論這些現象出現在何處,因為猶太人深知成為受害者意味著什麼。」在洛文斯坦看來,當時的以色列仍然顧及自身的國際形象,仍然希望搶佔道德高地來獲取更多友邦的支持,因此還會小心經營外交網絡。

但我們必須要區別開修辭論述和道德理由,洛文斯坦認為這些動聽的說辭更多是出自政治計算,而不是政治道德,皆因從2021年公開的內部檔案中可留意到,自四十年代伊始,以色列對如何處理巴勒斯坦人一直無太大的差別。對以色列的高層官員將領而言,國家意識形態一直相當穩定清楚-將所有生活在加沙地區的阿拉伯人驅趕去周圍的地方,清空地方來使猶太人得以建國。最直白的一次出現是在1965年一次以色列高層會議上,以色列土地管理局副局長雷烏文·阿洛尼(Reuven Aloni) 提到,在最理想的世界將會實現人口的交換,「終有一天,不論是十年、十五還是二十年,可能會出現一場戰爭,或者以類似戰爭的方式,把所有阿拉伯人驅逐走。我認為應該視之為最終的目標。」

值得留意的是,洛文斯坦把以色列區分開1967年的前後期,作為以色列的國際外交的分水嶺。按美藉記者薩沙·波拉科-蘇蘭斯基(Sasha Polakow-Suransky)在其著作《不言而喻的同盟:以色列、南非與核武器的秘密關係》(The Unspoken Alliance)的分析,當時以色列的二戰受害者色彩日漸薄弱,反而俄羅斯和阿拉伯勢力努力描繪其為新帝國擴張的一員,壓逼著巴勒斯坦的阿拉伯人,以致爆發阿拉伯國家群起攻擊。「此後,許多第三世界國家轉而疏遠以色列,而以色列政府也放棄了其外交政策中最後一絲道德理想,轉而採取冷峻而務實的現實政治取向。」根據洛文斯坦的分析,分水嶺後的以色列的二戰集中營受害形象崩壞,殖民主義逐漸變成其新的國際形象。

與此同時,以色列和美國在南美等地區的合作愈發緊密,這是因為「冷戰及其不斷變化的政治風向,促成了以色列以軍事強國的角色崛起。1967年之後,這個猶太國家處於一個獨特的地位——既擁有豐富的戰鬥經驗,又開始佔領東耶路撒冷、約旦河西岸、加沙及戈蘭高地,控制著當地巴勒斯坦人。這一片作為武器、裝備與支配意識形態的試驗場,在對抗蘇聯所供應的武器與軍隊而言是極為寶貴,並逐漸將其成果與技術輸出至全球的新盟友之中。」洛文斯坦在書中寫道。由此出發,以色列在大力發展反恐國安和監控技術用於巴勒斯坦地區的同時,將之販賣到眾多新盟友之中,這些既有民主國家,也有不少極權國家來消費。而基於這些產品都曾實地在巴勒斯坦地區使用過,因此這些「珍貴的實戰經驗」,變成了以色列軍工業外銷的最佳廣告。

例如型號為「蒼鷺」(Heron)的無人機,是由以色列航空工業公司(Israel Aerospace Industries, IAI)轄下,跟歐洲空中巴士公司合作的無人機部門 (Malat) 所研發的產品,屬於中高空長航時的無人機,可連續飛行時間達四十多小時。這種無人機本身設計是為了在巴勒斯坦地區上空,長期監視巴勒斯坦人的行蹤,確保以色列定居點和邊境檢查站的安全。而在2018年,「蒼鷺」無人機先在地中海的克里特島進行試驗,然後正式在2021年被歐盟的歐洲邊境與海岸警衛署(Frontex)採用,用作巡邏地中海一帶,捉拿和遣返非法入境者。

洛文斯坦借用非政府組織Sea-Watch 的講法,歐盟邊防使用這些無人機,其用意並不在於拯救這些在海中心可能會遇險的人,反而是從軍事角度,由無人機控制員發現和拍攝後決定是否營救,而實際身陷險境的難民,控制員一般都會延遲通報,讓難民自生自滅,或者容讓利比亞的邊防人員捉走他們,並帶到利比亞的收容中心。這些中心早已惡名昭彰,其中剝奪人權和非法折磨收容者的個案多不勝數,也嚴重違反國際法的規定。歐洲邊境與海岸警衛署除了使用蒼鷺無人機外,也有更多和以色列合作的計劃,包括在2020年和以色列公司Windward 合作,利用海事分析工具,即利用數據資料、海事監控系統和船隻追蹤技術等來分析可能在海上出現的潛在國安敵人,並提早通知邊防單位來跟進。Windward公司跟美國中情局前局長戴維.彼得雷烏斯(David Petraeus),還有以色列的前任幕僚長阿什肯納齊(Gabi Ashkenazi)都有關係,公司的技術發展,也是與以色列海軍情報單位前官員合作的成果。

另一個例子是希臘政府-以色列的合作。在云云的歐洲國家中,希臘是其中一個與以色列有無比緊密合作關係的國家。在近十年,希臘政府不斷從以色列購入各類型的無人機、直升機、火箭炮、炸彈之類,也不斷向以色列招募軍事顧問,培訓當地軍隊去應對新時代的挑戰,其中最重要的自然是難民湧入和海上邊防安全,而數十年來以色列對巴勒斯坦的長期封鎖監控,正好成為其最好的出口商機。洛文斯坦引述非政府組織「和平戰士(Combatents of Peace)」的公開信,指責希臘、塞浦路斯等歐盟國家在以色列佔領地區,包括約旦河西岸等地進行軍事演練,既無視了巴勒斯坦居民的安危和權益,也無疑是為以色列軍隊對該地進行侵佔的合法性背書。

「反猶」的盟友

這些新盟友之中,其中有許多都充滿人權問題,甚至是由反猶統治者所領導的獨裁國家。血腥的尼瓜拉瓜軍事寡頭獨裁者索摩薩家族(Somoza family),一家兩代人都長期得到以色列供應武器和軍事訓練。除此之外,從洪都拉斯、薩爾瓦多、海地到巴拿馬,都不乏見到以色列為各大獨裁政權,提供彈藥槍炮和各樣軍事顧問服務,換取諸如海地獨裁者弗朗索瓦·杜瓦利埃(François Duvalier)等惡名昭著的獨裁政權,在六日戰爭後對以色列的支持和信任。

其中在危地馬拉,以色列更是擔當著重要角色。當時美國中情局在1954年支援反對派推翻民選政府,扶植了軍事獨裁者卡洛斯·卡斯蒂略·阿瑪斯(Carlos Alberto Castillo Armas)上台,令大量人口被逼遷離散,內戰亦造成超過二十萬人喪生。以色列參與的方式之一,便是由以色列塔迪蘭電子工業公司提供監控情報網絡,通過監視全危地馬拉大約八成人的生活,以至細微到用電用水量的差異,都會加以嚴密審視,以便找到反對派遊擊勢力的位置。而危地馬拉在八十年代殺害大量馬雅人的事件中,以色列軍方顧問同樣大派用場,以至連當時危地馬拉時任總統埃弗拉因·里奧斯·蒙特(José Efraín Ríos Montt)都曾在記者會上表示,鎮壓行動的巨大成功,實有賴軍隊得以在以色列進行訓練。後來聯合國的調查報告亦指出,蒙特的部隊攻擊馬雅部落時所使用的彈藥,通通都是由以色列生產的。

另一邊廂,曾任以色列國防部長的班尼·甘茨(Benjamin Gantz),在2019年的演說中曾言,「以色列絕不會賣武器給推動種族滅絕的國家,以色列是個富道德的國家(moral country),因此我們在國際社會中必須有著相應的行為。」

更甚的是,以色列政府為了換取國際社會,尤其是非西方陣營對其管治控制約旦河西岸和巴勒斯坦地區的支持,跟那些明顯是反猶的國家或政治人物合作,同時又在其他將反猶罪名武器化,作為打壓異見的方式。其中的著名例子之一是羅馬尼亞獨裁總統壽西斯古(Nicolae Ceaușescu)。統治羅馬尼亞二十多年的他,從不避諱其反猶的立場,也為羅馬尼亞的人民帶來無盡苦難,以致最後被人民推翻和處死。然而,以色列長期和壽西斯古保持友好。即便早已知悉其反猶立場,以至阻止生活在羅馬尼亞的二戰屠殺倖存猶太人逃離國度,以色列也不公開譴責,以換取羅馬尼亞在聯合國上對以色列的信任一票。

另外兩個更為明顯的例子,便是阿根廷和巴拉圭。在1967年後,以色列跟巴拉圭秘密商議,由以色列政府出錢,試圖安排將六萬巴勒斯坦人送出去當巴拉圭公民。當時大家都知道,巴拉圭收留了大量的前納粹官員或戰爭罪犯,包括有所謂「死亡天使」之稱的納粹前黨衛軍軍醫約瑟夫·門格勒醫生(Dr. Josef Mengele),當時也得到巴拉圭政府的收容而長居此地。同樣地,阿根廷也收容了許多前納粹官員,包括艾希曼(Adolf Eichmann)。當年鄂蘭(Hannah Arendt)在名作《艾希曼大審判》(Eichmann in Jerusalem)中,被以色列特務捉拿運回以色列受審的便是他,亦是納粹大屠殺最終方案(Final Solution)的制定人。當時艾希曼也是生活在阿根廷。然而,根據今天解封的文獻顯示,以色列政府即使早已知悉阿根廷軍政府不僅收留納粹官員,也主動逼害當地的猶太人,仍然絲毫不介意,與這些南美親納粹國家保持友好關係。

除了在南美和中東之外,其實洛文斯坦也在書中提及不少二十世紀的亞洲的相似例子。印尼在1965至66年,由政府和軍方煽動下爆發國內大規模的反共屠殺,造成數十萬人死亡。此後由獨裁總統蘇哈托上台,控制印尼政局三十多年。但洛文斯坦從解封檔案中了解到,其實早在大屠殺發生前幾個月,以色列情報單位摩薩德(Mossad)早已知情。雖然如此,摩薩德仍主導著以色列和蘇哈托政權的緊密關係,促成諸多的商貿合作,包括牛肉、棉花、玉米等買賣。

同樣的情況也發生在緬甸,緬甸軍長期壓逼少數民族羅興亞人,其中所使用的強姦、放火與謀殺等各種可怕手段來加以逼害羅興亞人,不僅是對人權的侵害,聯合國更在2018年將之定性為種族滅絕。2015年,以色列無視國際社會對緬甸的武器禁運,讓緬甸代表秘密來到以色列的軍工廠和海空軍基地參觀,又商議了諸多的軍事合約,從無人機、手機監控系統、槍枝到軍事訓練服務等,而這些商品與服務之所以能吸引到緬甸政府,自然是因為以色列很成功地用在巴勒斯坦的鎮壓上,並以反恐和國安之名販賣到全世界,以至從美國地方警察到緬甸軍政府,都在使用由以色列出口的軍事技術。

至於同樣長期逼害國內少數民族的中國,自然也會跟以色列有著非比尋常的合作關係。尤其因為彼此都視國內的伊斯蘭信徒群體是不夠愛國的危險份子,也是非我族類其心必異的代表,因此有著互信的基礎。例如早在1989年,當中國發生六四事件而導致西方國家促成武器禁運時,以色列一間名為「馬加爾安全系統公司」(Magal Security Systems)便協助中國政府在機場安裝監控系列。這公司在以色列一向是專門興建高科技圍欄的圍牆的。而在往後三十多年,中國愈來愈強調通過反恐和國家安全等論述來支持其打壓周邊地區少數部族的藉口,也建設諸多的勞動營和監控系統之類,以色列都是其主要效法的對象之一。難怪洛文斯坦也概歎,以色列和中國「都以可鄙的方式對待其不喜歡的人口,然而只有其中一個受到國際社會的制裁與妖魔化。」

國安反恐浪潮下的得益者

以色列在加沙帶來的人道災難,其實並非單純是內塔尼亞胡的好戰與軍國主義的結果,也是數十年發展出來的軍工業與國家資本主義的可怕局面。一如美國把中美洲當成新殖民主義的實驗場,以色列同樣視巴勒斯坦為新軍事監控技術能力的試驗場,且能將之商品化並出口全世界。當如今反恐主義成為國家安全的同義詞,正好是以色列推銷自家反恐品牌的理想時刻,而巴勒斯坦和加沙的殖民統治,便是最好的軍工廣告。

馬克思在《資本論》中曾寫道,「若如奧吉耶所言,「金錢誕生於世時,臉頰上便帶著與生俱來的血污」,那麼資本則是從頭到腳、從每一個毛孔都淌著血與汙穢地出現。」很多人誤判了加沙地區的種族隔離和屠殺,以為只是一時極右政黨主導下的政策,忽視了近幾十年以色列的各大軍工公司如何通過在巴勒斯坦地區的實戰經驗,和世界不同國家合作買賣,形成一個以國安和反恐之名的龐大經濟利益網絡,從英美到南美、從伊朗到中國,用巴勒斯坦人的苦難兌換成軍工巨頭的盈利,和以色列在國際政治上的外交籌碼。

種族隔離南非與以色列,還有中華民國台灣。在冷戰的年代也有相當多了軍武技術交流與交易。當年南非航空295號空難就有論點認為是因為機上攜帶不在貨物清單上的,自帶氧化劑的火箭導彈自燃導致。