六四發生的前一年,全中國都在搶購。杭州市民在夏天搶購毛衣毛褲;四季如春的昆明,人們搶購滯銷的電風扇;武漢有人一次性買200公斤食鹽;南京有市民買下500盒火柴;廣州有一位女士扛回10箱洗衣粉。「越漲越搶,越搶越漲」——中國人記憶中的上一次通貨膨脹,還是國共內戰時期的「金圓券」危機,如今中國的教科書還常常將其視為國民黨「腐敗無能」的證據。

政治壓力迅速上升。副總理田紀雲在國務院會議上發出警告:「如果(物價)搞到兩(位)數,我們能不能穩坐在這裏開會?」

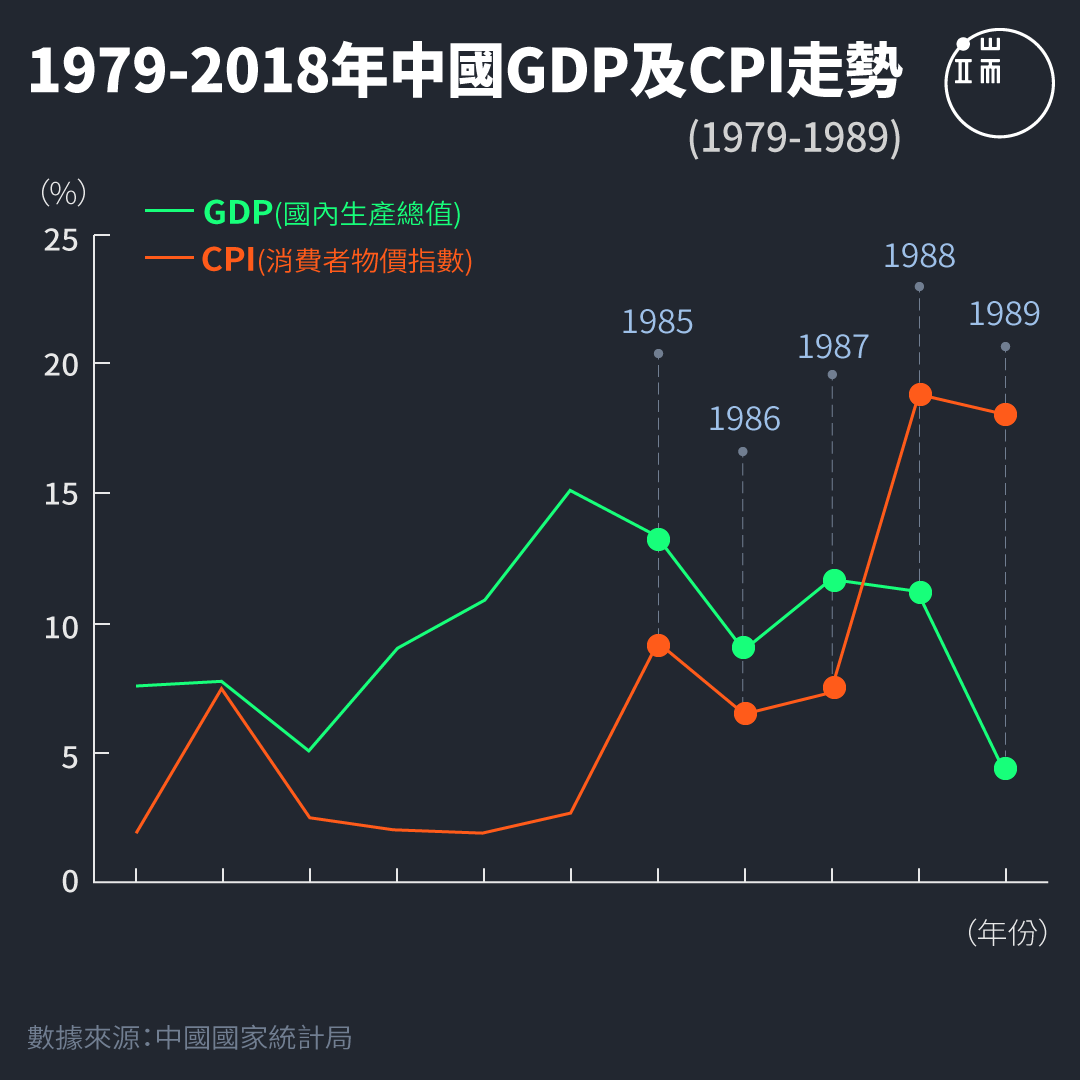

兩位數最終還是出現了。1988年中國的官方通貨膨脹率是19%,這是中華人民共和國1949年成立以來的最高水平。按照這個速度,物價每三年多,就要翻一倍。