【編者按】本文是著名漢學家史景遷論文集《中國縱橫》的節選,原標題為「眺望東方:西方人眼中的東方」。本書中譯本曾於2005年在上海遠東出版社出版,近期「理想國」書系重譯並在中國大陸出版。台灣亦有該書全譯本(溫洽溢譯,時報出版公司出版)。端傳媒經「理想國」授權發表節選,以饗讀者。

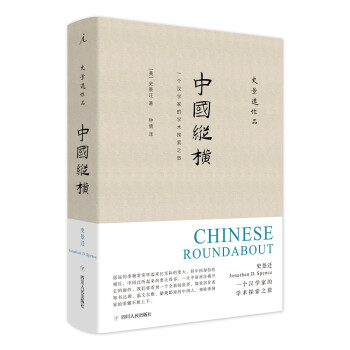

《中國縱橫——一個漢學家的學術探索之旅》

作者:史景遷(Jonathan D. Spence)

譯者: 鐘倩

出品方:理想國

出版社:四川人民出版社

出版日期:2019/03

在過去的四百年中,描繪中國過程中的挫折和磨難絕不是一篇綜述文章就能概括得了的。但我們對於中國的認識越發迷離恍惚、越發疊床架屋,也許就越接近那難以捉摸的核心:真理。