什麼是香港三年?看到《香港三年》書名的讀者,都可能會首先浮起這個疑問。

端傳媒和牛津大學出版社聯袂在2016年7月推出深度報導文集《香港三年》,用香港學者羅永生的話來說,是「以一種非常特別的方式編輯的正在發生的歷史」。特別之一就在於,它首先劃定了「三年」,又在同一本書裏,把「三年」與「三十年」並列而立,試圖營造跨時空對話。

三年,按照編者的說法,是自戴耀廷發起非暴力不合作的佔中倡議始,到旺角發生暴力騷亂止,中間所經過風起雲湧的三年:

2013年1月16日,香港大學法律系副教授戴耀廷在《信報》發表《公民抗命的最大殺傷力武器》,拋下了一顆名為「佔領中環」的深水炸彈。

2014年8月31日,後來被稱為「8.31決定」的香港特首普選框架出爐,北京盡落三閘,決意將不受其信任的參選人篩走。「佔領中環」運動隨即發布新聞稿表示:「今天對話之路已經走盡,佔中必定發生」。

然而,世事不會依著劇本走。「佔領中環」最終沒有發生,87枚催淚彈,卻於9月28日催生了由學生帶領的「雨傘運動」——一場歷時79天、在金鐘政府總部外的大型佔領運動,近百萬市民參與。79天後,雨傘運動悄然落幕,沒有遭到血腥鎮壓,亦換不到北京任何讓步。運動「失敗」,令民主運動參與者或走向激憤難平、或走向鬱結創傷,「和平理性非暴力抗爭」成效備受挑戰,一度團結一起的公民社會,碎成更多板塊。

2015年6月18日,立法會否決了由北京指定的政治改革方案。不過,有別於2004年的那一次否決,北京表示「8.31決定」長期有效,儼然將一顆巨石,橫亘在爭取雙普選(特首和立法會普選)的路上。多年來習以為常的爭取民主路徑被堵,有人開始直指比爭取雙普選更前瞻的問題:2047香港前途。

同年11月的區議會選舉,「傘兵」取得最少6席(編按:各媒體傘兵定義不同),傳統政黨「大佬」卻紛紛落馬,帶來一股「革新」和「政壇新人換舊人」的風潮。

2016年2月8日,原應喜氣洋洋的大年初一,卻在黑夜中,爆發了一場長達12小時的大型警民衝突。在「旺角騷亂」、「旺角暴亂」、「魚蛋革命」、「魚蛋暴動」等紛紜雜沓的命名爭議之中,香港人確確實實地見證了躁動民意如何催生暴力抗爭。

旺角騷亂將本來寂寂無名的本土派年輕人梁天琦帶上了舞台,在2月的立法會新界東補選中,從一個陪跑者,搖身一變成為決定非建制派與建制派誰勝誰負的關鍵人物,令泛民亦不得不緊張地勸告選民要「顧全大局」。2月29日,補選結果出爐,梁天琦高票落選,但其獲得的15%選票,已定下本土派的基本盤,亦令他有力劍指9月立法會選舉的議員席位。主張港獨的本土派,在「確認書」風波出來之前,一直被認為很大機會首次擠身議會。

從2013年初到2016年初,香港身處劇烈的政治變局,人們習以為常的慣性突然不適用了,「新」的香港前途討論、「新」的社會及政治運動模式、「新」的政治勢力,乃至「新」的身份認同開始出現,光譜洗牌,格局重組,「新」人類們浩浩蕩蕩,彷彿就要推翻舊有的一切。

香港三年,新在何處?

縱然風起雲湧,這三年香港所經歷的,真的如此的新、如此的特別嗎?

嶺南大學文化研究系副教授羅永生在《香港三年》的新書推介會中,這樣回答:這三年可說是挑戰了過去30至50年的香港。但是,這三年又不特別,因為「這樣的三年我們當年也經歷過」。

他說的是中英談判前的香港,無論是香港要改革還是要革命、香港人的身份認同、國族觀念,還是香港前途往何處去……種種今天在社會上重新被熱議的話題,「當年全部討論過」、「今天我們把很多當年的問題重新問一次,然後說新時代到來了」。羅永生的疑問是,這是因為30年前的討論未至徹底,還是因為今天與歷史之間割斷了聯繫?「也有原因是這三年變化太快,快到我們都不會問問題了。」

雨傘運動中的學聯成員之一、《香港三年》的編輯之一鍾耀華亦抱有同樣的疑問:今天很多人在呼喊新時代已來臨,「30年議會毫無寸進」、「和平理性非暴力抗爭無用」,無論社運界還是本土派都瑯瑯上口,但到底新時代新在哪裡?當大家都在強調舊的民主運動模式已經失效,我們對舊的一套,其實又有多少理解?

他指出,回顧歷史可以看到,香港的街頭運動實際上由1970年代走到80年代,已經慢慢衰落。80年代港英政府開放區議會選舉,社運圈子掀起「是否應進入建制」的爭論,最終參選議會成為大勢所趨。同時間,《中英聯合聲明》簽署後,「談判桌的政治想像」擴充到最大範圍,港人可以進入不同委員會,參與政治議程,這樣的建制安排令很多民主運動參與者轉而投身其中。

鍾耀華認為30年後的今天,變化最大的,恐怕是「談判桌的政治想像」本身。緊迫的打壓與激烈的抗爭之間,還有談判桌嗎?他認為雨傘運動某種程度上,就是「希望從這種邏輯掙扎出來,打破多年來的民主運動困局」。不過,他坦承,這種掙扎也未知是好或是壞,誰也不知道是否能掙扎出新路。這亦促使了他不斷思考:今天所謂新的民主抗爭運動,是否真的與過往30年的民主運動相差很遠?不理解歷史,又如何明白我們所處的時代,究竟「新在何處」?

羅永生認為,正是這樣的問題意識,帶著《香港三年》將香港這三年發生的事,跟過去30年的民主運動道路並置,它不是從線性的角度講述歷史,而是試圖營造一個現實與歷史的對話空間,尋找當中相關及值得參考的地方,嘗試找回有用但被遺忘的東西。他亦重申,30年來民主運動的討論其實重複又重複,很多問題,當年已經提出過,只是未有充分解答。

鍾耀華追問羅永生:那為何1980年代後期,討論停止了,當時的民主運動領導者自然要所有人都放下其他東西,去成就其中一條道路?

羅永生說,今天我們回頭去看,會發現那時所有人都選擇了「權宜之計」──中共80年代前不收回香港,是權宜之計;80年代決定以「一國兩制」收回香港,也是權宜之計。香港當年的運動者們,在這些權宜之計中討論,以為找到了答案,蓋過了其他出路的思考,但其實一切都是「天跌落嚟」(「天」賜的)。例如,80年代,人們談議會道路,但當時是否真的有足夠成熟的條件走這條路?民主運動參與者並未有充分考慮過這些問題。

「三年的時間,還未有沉澱出任何答案……我們希望以『反對運動的集結與分裂』與『香港的記憶戰場與拾遺』,作為相互對照的兩條線索,可以盡可能準確地捕捉時代的氣息,梳理來時路,為面向自由未來的公共辯論,打下基礎。」這是《香港三年》兩位編輯在編者的話中所說。

風暴將我們不斷吹向未來,但答案可能亦藏在過去。

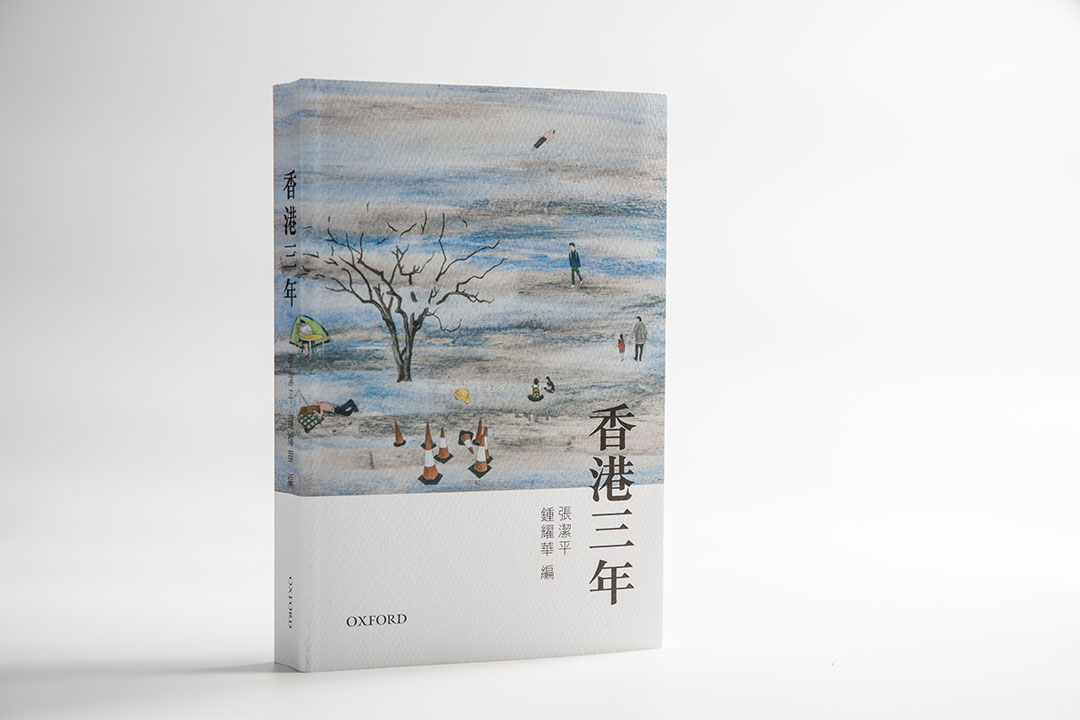

《香港三年》

出版時間:2016年6月

出版社:牛津大學出版社(中國)有限公司

編者:張潔平,鍾耀華

我有留意這位作者的文章,一直都寫得好好,加油!