2023年8月,德國哲學家尤爾根·哈伯馬斯新作《哲學導言:交往理性五論》在上海書展高調亮相,這是中文世界第一本「哈伯馬斯解讀哈伯馬斯」的著作,主要譯者是大陸哈伯馬斯專家,前華東師範大學黨委書記、現任上海紐約大學校長童世駿。《光明日報》、《澎湃新聞》等一衆官媒都報道了這次新作出版,相關的研討會也在各大高校巡迴進行。在大陸學界和傳統意義上的西方交流日漸減少的今天,哈伯馬斯似乎是為數不多的仍然可以安全地「崇洋媚外」的歐美學者之一。

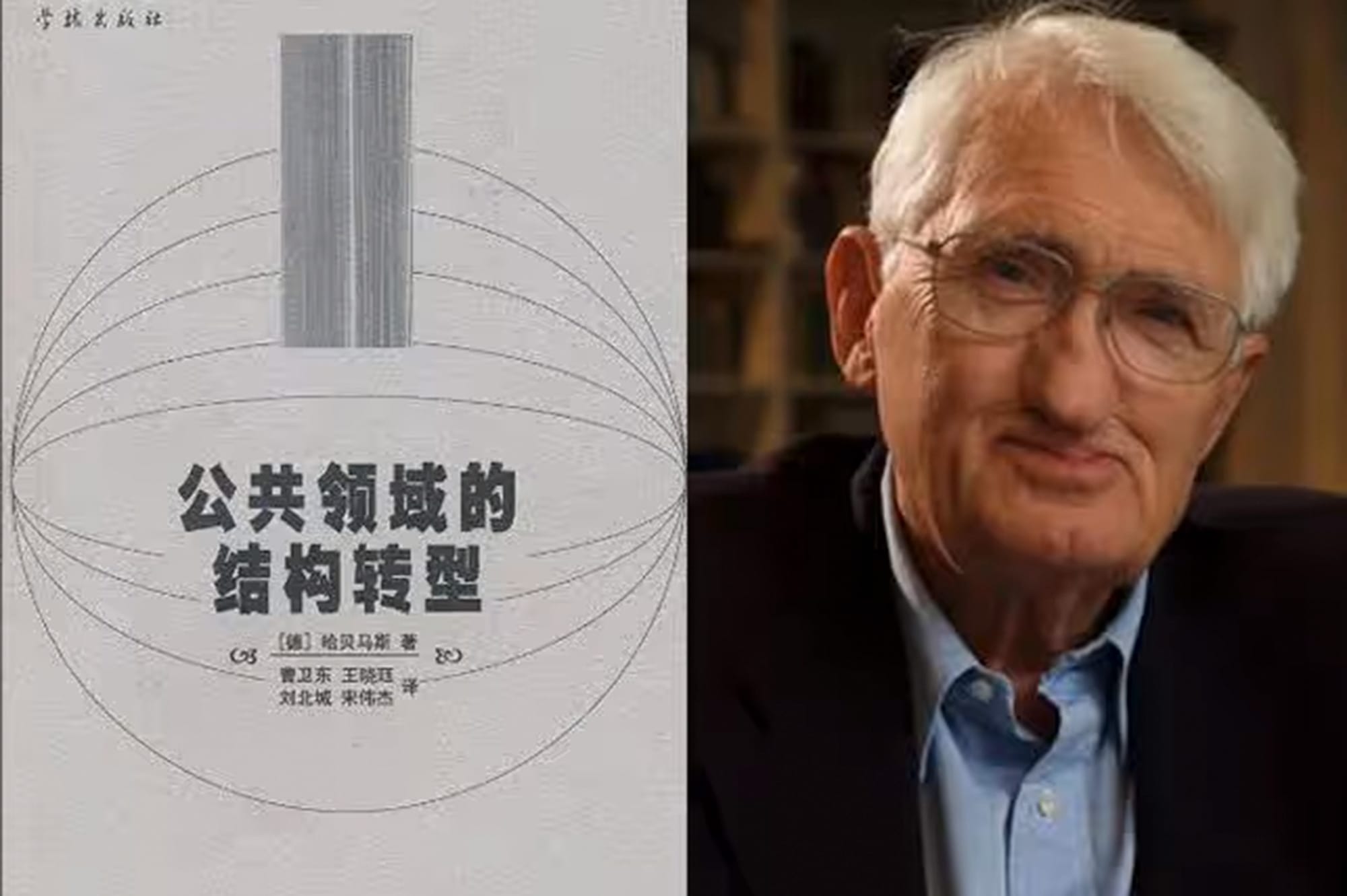

然而,四平八穩的官方背書和同期中國社會評論、輿論使用哈伯馬斯的方式形成了鮮明對比——2022年下半年以來,在小區、社區、街道中反抗不合理防疫措施的行動、乃至於最後席捲全國的白紙運動中,參與者經常使用哈伯馬斯的公共領域(public sphere,口語中經常翻譯為公共空間)、協商民主(deliberative democracy)、公共利益(public interest),乃至於延伸出的公民社會(civil society)的一系列語言支持自己的主張。

分析和報道他們的評論者,尤其是關心中國政治的英語學術界,也紛紛慶祝中國終於有了公共領域和公民政治。可是,這其實已經是第成百上千次有人在中國社會層出不窮的新現象中尋找「新生的公共領域」了。在寄望於中國中產階級領導的民主轉型的人的下意識動作中,哈伯馬斯已經成為了描述希望、潛力、美好願景的語法,雖然目前還沒有人能用這種語法講出完整的故事。

哈伯馬斯,這位經常被認為早就去世了的史前哲學家(現年94歲),萬神殿中的「歐洲之心」或「德國之心」,歐洲一體化思想最後的守墓人,在他的故土正經歷尷尬的境遇。用2021年美國學者布萊克·史密斯(Blake Smith)在《為什麼尤爾根·哈伯馬斯消失了》一文中的話說:哈伯馬斯在學界依然地位顯赫,在學界外卻日益邊緣化。以「公共領域」(在這個領域中,知識分子通過塑造公共輿論來影響政治)概念而著稱的學者,有變成自己理想的最令人信服的反例的危險。他的沒落還代表着,他的職業所體現的那種政治可能要枯竭了。