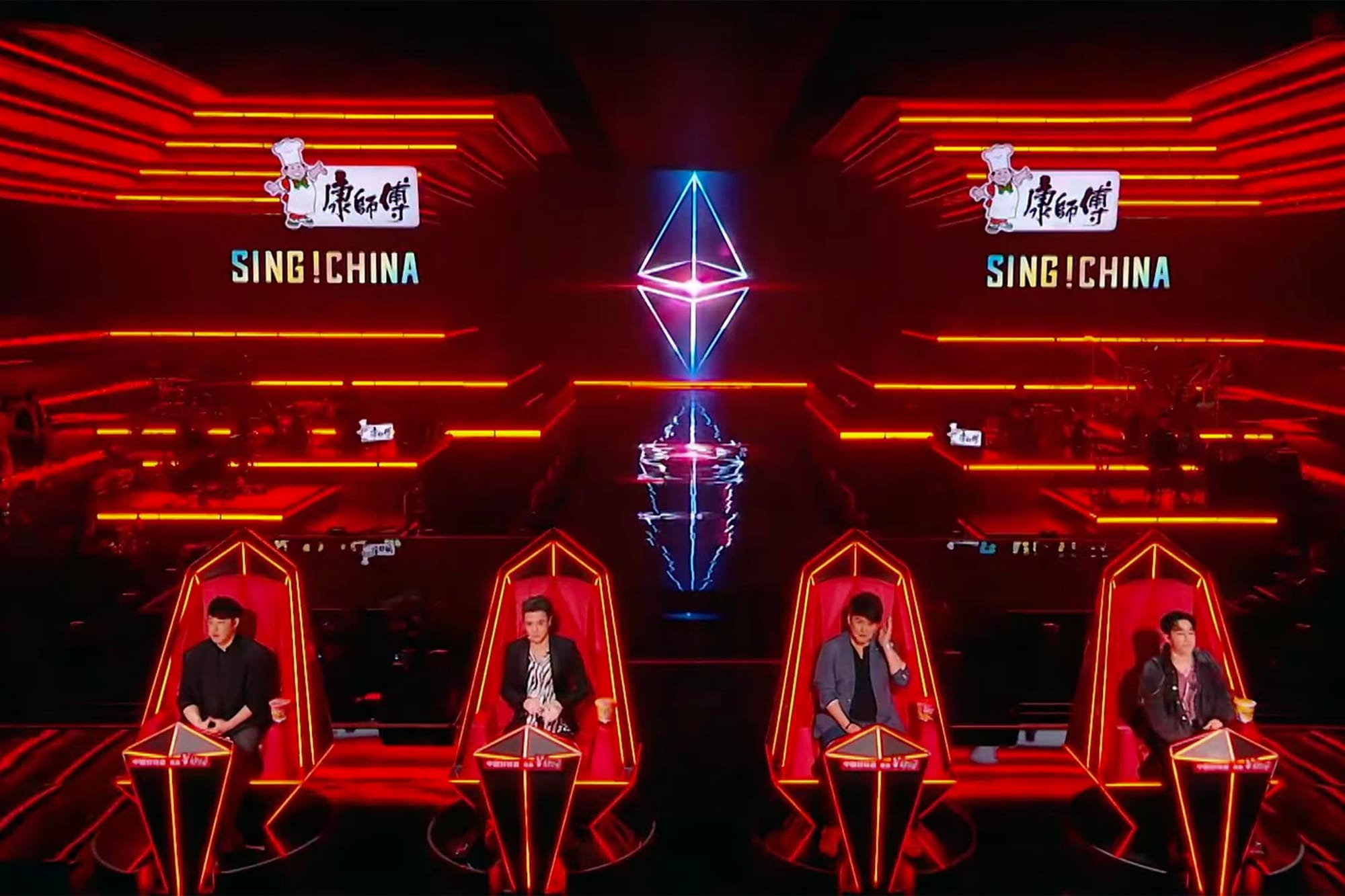

2023年8月25日,在中國大陸網絡世界一片質疑、抵制、杯葛,和呼籲高層介入調查的呼聲中,始於2016年夏,目前正在播放第八季的綜藝節目《中國好聲音》終於宣告暫停播出,儘管它曾經一度被視為中國選秀綜藝節目中的皇牌。

與其說它是因為賽制不公、或因各種未經証實的黑幕傳言壓力,而被迫下架,不如說這樣的結果是出於早前逝世的「華語樂壇天后」李玟(1975-2023)對《中國好聲音》的血淚聲討。那近似犧牲程度的結果,觸發出中國社會對這檔節目空前的情緒抵觸,而引爆點正是製作組對待李玟的報復性舉動,確實觸碰到了中國公眾的底綫。

情感與冲突,兩個曾經被該節目強化並用來輸出內容的製作重點,最後反噬了製作方自己。人們可以說,問題的焦點是毫無底綫的製作操守,向來唯我獨尊、肆意追求流量及話題的製作及比賽規則;但反過來,這煽情導向的促成,一種只求廉價打動的「造假的真實」,又正正是這時代觀眾樂見的流量密碼。

當網友或觀眾在圍觀攻堅製作方的非人性之同時,也忘記了正正是觀眾對所謂綜藝真人秀中緊湊情節冲突的認可,對參加者話題的沉迷,培養出巨型資本的滾動和不被約束的怪物。李玟以皇帝新衣式的坦白敢言,試圖戳破這娛樂王牌的謊言及其背後的操弄者規條,其悲情結局有目共睹,只是能否持久地喚醒人們對霸權媒體乃至社會掌權方的警覺?

人們可以說問題的焦點是毫無底綫的製作操守,向來唯我獨尊、肆意追求流量及話題的製作;但反過來,這煽情導向的促成,只求廉價打動的「造假的真實」,又正是這時代觀眾樂見的流量密碼。