作為一個歐洲中等強國的國家元首,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)4月初對中國的國事訪問,收穫了超乎尋常的接待熱情和國際關注,不僅完全蓋過了同行的歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)的風頭,而且也超過此前已經到訪北京的西班牙和德國政府首腦,成為這一時節的「現象級」話題。

顯而易見,這種話題熱度的緣起,不侷限於中法雙邊關係框架內。在這場雙邊外交的光影中,除了「半在場」的歐盟,還隱藏着「不在場」但並未缺席的烏克蘭、俄羅斯和美國,以及更廣泛意義上的台灣,可以說是「兩國交好、多方博弈」。而在中法交好盛況的背後,也各自隱藏着為未來打下的種種楔子,這或將成為未來數年間塑造中法、中歐關係走向的一個個道岔。

在為期三天的訪問中,馬克龍從中國得到豐厚回饋,卻也在國際上引發了不小爭議,連他作為「歐洲領袖」的形象也遭受到前所未有的質疑。一位在國內改革議程中不甘放低身段的總統,在北京卻表現得身段異常柔軟。馬克龍究竟是真的具有重塑歐洲戰略自主性的雄心?還是志大才疏?甚至流於滿足於為本國企業謀利的市儈氣?

奇特組合遭遇差別待遇

這種「奇特組合」與其說體現了歐洲內部的團結,不如說暴露了內部的不團結。而事實也證明,中國充分地利用了其中的尷尬之處。

所有的觀察人士都將「馬克龍+馮德萊恩」這對訪問組合,解讀為馬克龍希望為此次國事訪問增加更多的「歐洲維度」,這種解讀固然有其道理,但問題在於:這種組合在多大程度上具有自主性,又在多大程度上受制於東道主?

事實上,當2022年接近尾聲、中國的「動態清零」防疫政策出現頹勢、重新開放顯露苗頭時,當時便已經有傳言稱馬克龍和德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)有可能聯袂訪華,以此傳達法德作為歐洲核心國家的共同立場。據稱這一設想是法方提出的,但沒有得到德國的接受。而朔爾茨也早早於去年11月初便完成訪華,比馬克龍足足提前了5個月。

這一事態發生前後,法德關係正處於前所未有的緊張時刻(如果尚不能稱之為「危機」的話):兩國就歐盟內部的能源政策和防務項目等問題齟齬叢生,甚至連10月底兩國間作為最高層級協作標誌的內閣聯席會議都被推遲。更不用說,和同默克爾的密切合作相比,馬克龍與剛上台不久的朔爾茨的個人關係要生疏得多。因此要實現法德元首聯袂訪華,顯然缺少必要的氛圍條件。

而在歐盟層面來看,傳統上歐盟委員會主席和歐盟理事會主席的「雙頭政治」,近年來在馮德萊恩和米歇爾(Charles Michel)的運作下也遭遇窘境。二人間的緊張關係雖然沒有公開化,但也暗流涌動。標誌性事件是2021年4月6日發生在土耳其首都安卡拉的「沙發門」(sofagate):當時二人共同會見土耳其總統埃爾多安,但土方只為賓主雙方安排了兩把扶手椅,埃爾多安自坐一把,另一把被米歇爾當仁不讓佔據,馮德萊恩尷尬片刻後只能坐在長沙發上,被「降格」到和土耳其外交部長等同的地位。「沙發門」事件發生後,米歇爾在歐盟內部遭遇強烈抨擊。二人雖然盡力淡化事態,米歇爾也表示道歉,但在外界看來似乎驗證了歐盟最高層級的內部關係存在競爭和罅隙。在布魯塞爾,也有傳言稱,二人麾下各自的工作團隊關係緊張。

而在對華關係上,馮德萊恩和米歇爾上一次聯袂「會見」習近平是在2022年4月1日,但因為Covid疫情緣故,這次會見事實上通過視頻進行,也就免去了線下禮儀安排。但疫情管控鬆動之後,米歇爾於2022年12月率先單獨訪華,有悖和同歐盟委員會主席同行的傳統,同樣引發了輿論質疑。

在這種情況下,馬克龍和馮德萊恩這兩位「落單者」,組成了「成員國元首+歐盟領導人」的越級搭配,這難免在議題設置、活動項目上無法完全合拍(行前歐盟委員會發言人即表示,馮德萊恩的行程與馬克龍並不重合),也為東道主的禮賓接待工作提出了新的挑戰。

考慮到二人各自經歷過的挫折,這種「奇特組合」與其說體現了歐洲內部的團結,不如說暴露了內部的不團結。而事實也證明,中國充分地利用了其中的尷尬之處。

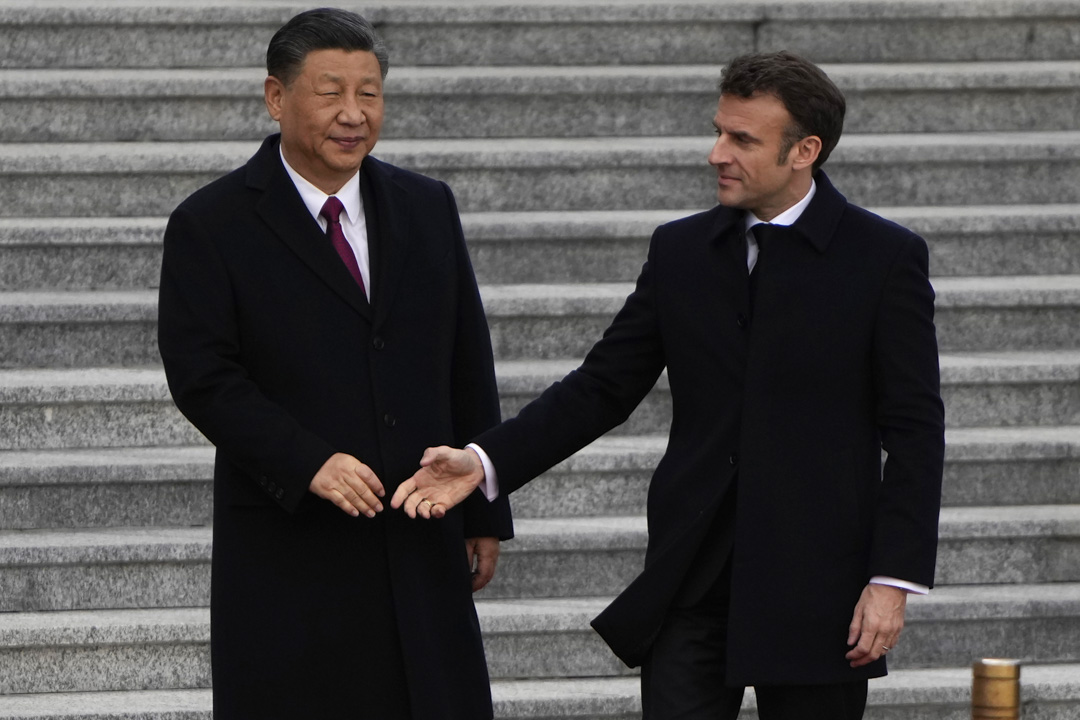

對馬克龍,北京祭出了前所未有的歡迎規格:專機降落後外交部長迎接、天安門廣場上的閱兵式和禮炮、盛大國宴、習近平在紅毯上握手親迎、並罕見地從首都到廣州的兩度會談(包括便裝品茶),多達51項內容的兩國聯合聲明,媒體正面全方位覆蓋……而馮德萊恩作為歐盟委員會主席,則被刻意怠慢:抵達後在普通乘客出口只有環境部長迎接;沒有國宴和紅毯親迎待遇,在涉及台灣問題時更遭到習近平「癡心妄想」「搬起石頭砸自己的腳」的生硬回絕,僅舉行單方新聞發布會,中國媒體或是冷落忽略,或是充滿敵意的誹謗(例如聲稱其丈夫孩子都入了美國籍,堪稱歐盟「裸官」)等等。

這種待遇反差顯然不是無心之失。此前就有聲音認為,馬克龍和馮德萊恩聯袂來訪,是「一個唱白臉、一個唱紅臉」,尤其是就在訪華行程數天前,馮德萊恩在墨卡託中國研究中心(MERICS)和歐洲政策中心(EPC)兩大智庫共同主辦的活動上發表對華政策演說,對北京當局作出「對內更壓迫、對外更武斷」的不假辭色批評,雖然否認「脫鉤」,但明確提出了「去風險化」(de-risking)策略,可謂「紅臉」成色十足。

但在北京看來,所謂「去風險化」,可能只是另一種形式「軟脫鉤」的代名詞而已,其減少對華依賴的核心訴求是一致的。正因如此,中國針對馬克龍和馮德萊恩的聯袂來訪,刻意採取了分而治之的接待手法。其中雖然沒有「沙發門」這樣赤裸裸的「搶椅子」遊戲,卻更得中國傳統「恩威並用、剿撫兼施」的帝國統治術精髓。

中歐關係的滑坡

歐盟內部出現越來越多的反思聲音,要求以對俄依賴的慘痛教訓為誡,降低對中國的依賴程度,乃至於效仿美國、進行「脫鉤」。

近年來,中國在歐洲的形象處於持續「滑坡」態勢:就近期而言,短視頻平台Tiktok引發的警戒心理在歐美蔓延,歐洲多國日前陸續發出公務手機禁令,中國科技企業是否危害歐洲數據安全成為時下熱點,也成了繼華為之後歐洲對中國科技企業接納程度的風向標。

就中期而言,2020年初Covid疫情暴發,暴露出歐洲在藥品和醫療用品等領域嚴重依賴中國;隨後兩年多時間裏,由於中國固守動態清零方針,不僅抑制了國內產能,也導致了國際供應鏈受到嚴重干擾;芯片和原材料短缺現象影響到歐洲本地的生產;而在電動車大舉擴張、取代內燃車幾成定局的背景下,中國在相關產業中從稀土到電池製造的優勢,成為一個繞不過去的話題。歐盟為此於3月中旬推出《關鍵原材料法案》,試圖扭轉受制於中國的局面。

就長期而言,西藏、新疆、香港、台灣等問題自不待言,而中國此前高調推出的「一帶一路」倡議曾令意大利和中東歐國家抱有期待,但近年來的實際運作效果不盡如人意,令相關國家希望破滅;加上2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭,將中國置於尷尬境地:由於中國在這場戰爭中顯而易見的偏袒立場,導致傳統上對俄羅斯深懷戒心的中東歐國家對華觀感急劇下降。

作為觀察參照,「中國—中東歐合作機制」在2019年希臘加入、達到17+1頂峰之後,近年來出現頹勢,先是2021年2月的視頻峰會遭遇冷待,隨後立陶宛因為涉台因素遭遇中國經濟制裁而於同年3月退出,2022年8月(俄羅斯侵烏後)拉脫維亞和愛沙尼亞先後退出,捷克等國內部也頻傳退出意向。中國多年來致力於在歐盟內部打造的一個楔子,先是在疫情期間面臨停滯,俄烏戰爭更加速了破局的危險。而在歐盟層面上,3月28日歐盟理事會與歐洲議會就《反脅迫工具法案》(ACI)達成協議,也在一定程度上被視為應對中國「經濟霸凌」的回應。

凡此種種,加上自俄烏戰爭爆發以來,歐洲蒙受俄羅斯斷供天然氣和能源成本飆升的打擊,引發了數十年來罕見的高通貨膨脹,使得歐盟內部出現越來越多的反思聲音,要求以對俄依賴的慘痛教訓為誡,降低對中國的依賴程度,乃至於效仿美國、進行「脫鉤」。而這種反思聲音在歐盟最高層級上的集大成者,便是馮德萊恩3月30日的對華政策演說。

法中「互打楔子」的博弈

法方和歐方都聲稱習近平承諾在時機成熟時會與烏克蘭總統澤連斯基直接溝通,但何謂「時機成熟」,大概率流於虛與委蛇的應付辭令。

在這種背景下發生的馬克龍訪華,就成了雙方在Covid疫情暌違三年、並因為俄烏戰爭而隔閡日深之際,重新啓動對話,並在對話中互打楔子、互加槓桿的博弈機會。

對法國來說,在戰略層面上一個顯而易見的重點,是試圖遊說中國在俄烏戰爭問題上表態有所鬆動,向歐方拉近一步,在中俄之間打入一個楔子(此外值得一提的是,馮德萊恩在此前對華政策演說中強調「俄中關係已經發生逆轉、中國處於更具主導性的一方」,也有同樣的用意);另一個不那麼顯而易見的重點,則是再次宣示法國的戰略自主權,尤其在美國2022年的《降低通貨膨脹法》(IRA)導致歐美因為「綠色補貼」問題僵持、但美國又需要歐盟共同應對中國挑戰之際,以強化對華關係,作為間接對美施壓的手段。

而在戰術層面上,法國的重點則是儘可能地為本國企業拓寬和鞏固利潤來源,這也是為什麼馬克龍儘管遭遇質疑、仍然要帶一個龐大的商界代表團一同訪華的原因。

而對中國來說,之所以用超高規格接待馬克龍、同時貶抑馮德萊恩,至少在兩個層面上不乏動機。

一是如前所述,中國近年來一直將「分化歐美」作為外交和宣傳上的一個發力點,此前圍繞IRA法案,中國官媒已經不遺餘力地渲染「歐美裂痕」「背後捅刀」等等,如今法國試圖藉助強化對華關係來彰顯戰略自主性,自然樂見其成,並順勢加碼,由此來進一步分化大西洋聯盟。更何況,馬克龍訪華日程正巧和蔡英文過境美國「撞車」,對馬克龍的超高規格款待,也就更有了隔空交手的意味。

二是在歐盟內部關係上,一方面通過在馬克龍和馮德萊恩之間「一拉一打」表達好惡,以挫對華鷹派的氣勢;另一方面在俄烏戰爭導致對中東歐關係遭遇瓶頸的局面下,重新在德法兩國下重注(此前朔爾茨訪華同樣率領龐大的商界代表團),以經濟為槓桿,進一步強化利益綁定,作為分化歐盟內部的楔子,避免歐盟在「脫鉤」或「去風險化」方向上越走越遠。

目前來看,在外界最為關注俄烏問題上,儘管馬克龍不無謙卑地對習近平喊話「我知道可以指望您讓俄羅斯回歸理性,讓所有人都回到談判桌前」,但對話並沒有取得期待中的成果。中方在對俄表態問題上始終諱莫如深,聯合聲明中甚至沒有明確而直接地提及俄羅斯,更不說符合法方期望的立場轉變。聲明僅籠統表示「雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力」,此外專門針對核設施及國際人道法進行表態(後者可以視為對此前俄羅斯被指控擄掠烏克蘭兒童的間接回應,但也沒有走到譴責的地步)。法方和歐方都聲稱習近平承諾在時機成熟時會與烏克蘭總統澤連斯基直接溝通,但何謂「時機成熟」,大概率流於虛與委蛇的應付辭令。

相比政治領域中的語焉不詳,聯合聲明對經濟、人文和「全球性挑戰」的部分不遺餘力地渲染筆墨,尤其是在法國最在意的生態氣候和環境保護領域尤為突出。法國在戰術層面上想要獲得的利益,顯然成為中國反手用來在戰略層面上施放的誘餌,以此來抵消歐盟方面剛剛提出的「去風險化」策略。

「修辭而已」:一個場外巧合的楔子

中國駐歐盟大使用一種輕忽語氣來否定此前王毅曾經鄭重其事宣示的「中俄戰略合作沒有止境,沒有禁區,沒有上限」,顯而易見不是常規做法。

在俄烏戰爭問題上,中法面對面的場內會談與聯合公報沒有取得進展,並不意味着整個事態毫無變動。同期的某些場外表態同樣意味深長。

在馬克龍和馮德萊恩啓程前,中國駐歐盟使團團長傅聰接受了《紐約時報》的採訪,雖然整體調門並沒有脫離中國官方的主基調(尤其是努力試圖分化歐美關係),但與此同時,他對於中俄關係的闡釋更令人矚目。在他看來,中俄關係聲稱的「『沒有止境』只不過是「修辭」而已(「『No limit』 is nothing but rhetoric」),而針對中國面對俄烏雙方顯而易見的厚此薄彼態度,傅聰辯稱,習近平迄今沒有與澤連斯基通話,「並不意味着中國在烏克蘭問題上站在俄羅斯一邊」,中國沒有向俄羅斯提供軍事援助,也沒有承認克里米亞和頓巴斯等烏克蘭領土屬於俄羅斯。

這一表態的耐人尋味之處,不僅是和馬克龍和馮德萊恩作為「說客」到訪北京的時機幾近巧合,而且它同樣是在火熱的中俄關係之間打進一個楔子。

通常而言,在習近平的強勢主政下,外交系統尤其具備高度的「核心意識」,呈現出「寧左勿右」的戰狼風格。駐歐盟大使用一種輕忽語氣來否定此前王毅曾經鄭重其事宣示的「中俄戰略合作沒有止境,沒有禁區,沒有上限」,顯而易見不是常規做法。

對此,外界有聲音猜測是高層授意用這種方式為此前調門太高的中俄關系降溫,而俄羅斯方面的回應思路,明顯亦是低調處理,試圖把問題主導權返回到最高層:克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)針對傅聰的表態簡短回應說,應當以普京和習近平「前不久在莫斯科達成的共識之實質和精神為引領」,但不難想象,在巴赫穆特戰事正酣之際,從中國外交高官口中說出的「修辭論」,是俄羅斯方面所極不願聽到的,這表明中國外交系統內部仍然有一股思潮,對於全面押注俄羅斯抱謹慎態度。

值得注意的是,中國駐歐盟使團團長和駐英、法、德、俄四國大使一樣屬副部級,但在外交序列中並不如後四者一樣具有發言權和晉升空間,受重視程度也有所不及。例如在上任駐歐盟使團團長張明離任後,從2021年底到2022年底,該職位有長達一年的空缺,現任團長傅聰上任至今不過四個月。這番表態是「失言」還是「授意」,恐怕需要從今後傅聰的個人去向、以及某些以「戰狼」姿態著稱的外交同僚的後續反應中,才能窺得端倪。

馬克龍的「自主執念」和「綏靖遊戲」

馬克龍在台灣問題上的態度似乎要保守得多,甚至被引申為寧可犧牲台灣也要避免中歐對抗。但對於單一議題的表態,還是必須放在整體框架中去審視。

如果說馬克龍在華期間的姿態多少有顧及主人面子因素的話,那麼他在出訪結束的表態,引發的爭論甚至要多過他試圖平息的問題。

在回程的總統專機上,馬克龍接受了政治新聞網站Politico歐洲版、法國《世界報》(Le Monde)和《回聲報》(Les Echos)三家媒體的聯合採訪,試圖為此行的決策進行辯護。採訪內容曝光後(尤其是根據Politico的版本),引發了如潮批評。

馬克龍在訪談中的核心理念,仍然是念茲在茲的歐洲「戰略自主性」。他強調,面對美中之爭,「我們不想落入陣營對抗的邏輯」,擁有戰略自主性的歐洲可以成為「第三極」,而不是淪為「附庸」。這種立場事實上也是馬克龍就任一來的一貫立場。但問題在於,這一次,他將台灣問題直接納入到這一敘事當中——「對於歐洲人來說,問題在於,在台灣問題上加速(危機)符合我們的利益嗎?並沒有。最糟糕的情況就是想到我們歐洲人在這個問題上將成為追隨者,適應美國的節奏和中國的過度反應……歐洲面臨的陷阱是,在它終於要澄清自己的戰略地位時,它被捲入世界的混亂和不屬於我們的危機當中。」

這一表態迅速引發了爭議,因為其中透露出的思路是,歐洲為了打造自己的「戰略自主性」,現階段應當目光向內,優先完成國防、能源等領域的內部整合,不必也不能在台灣問題上跟隨美國的節奏。尤其是在聲稱遭到愛麗舍宮刪改的Politico版本中,還有更加撩撥情緒的一句話:「我們怎麼能在台灣問題上令人信服地說——『當心,如果你惹了什麼亂子(do something wrong),我們也還會出面』,而如果你真的想增加緊張局勢,這倒是一種方式。」(但在《回聲報》的問答實錄版本中並沒有這句話。)

相對於馮德萊恩在北京警告動武絕不可行的表態,馬克龍在台灣問題上的態度似乎要保守得多,甚至被引申為寧可犧牲台灣也要避免中歐對抗。但對於單一議題的表態,還是必須放在整體框架中去審視。而馬克龍的整體框架,就是避免讓歐洲利益成為中美爭霸的犧牲品,尤其是考慮到此次發言的背景,是蔡英文過境美國訪問中美洲、並與美國衆議院議長會面。可以說,馬克龍的側重點並不完全是中國大陸和台灣,而仍然在美國,仍然服務於其關於「戰略自主性」的論述。

法中雙方各自打下的楔子,在未來一段時間內將始終處於動態調節進程之中。目前斷言此次訪問是成功還是失敗,仍然為時尚早(儘管來自美國和中東歐的一些聲音已經指責馬克龍「慘敗」或「鑄下大錯」)。因為和中文語境引人矚目的台灣問題相比,歐洲語境中最重要的評判標準,仍然是俄烏戰爭。如馮德萊恩所言,中國當局如何繼續與普京的戰爭「互動」(interact),將是未來歐中關係的決定性因素。

雖然並非出身於傳統上的戴高樂陣營,但馬克龍對「戰略自主性」的執着(這也是歷代法式外交的一個共同點),卻深得戴高樂衣鉢真傳。然而「戰略自主性」只是手段而非目的,如果通過對威權國家的「大綏靖」來實現對美國的戰略自主,這種自主的意義何在,實在是一件值得生疑的事。

「戰略自主性」只是手段而非目的,如果通過對威權國家的「大綏靖」來實現對美國的戰略自主,這種自主的意義何在,實在是一件值得生疑的事。

馬克龍面臨的風險是,此前他鍥而不捨地同普京對話,冀圖能扭轉局勢,如今看來基本上以失敗告終,並且遭到中東歐陣營的嘲笑;如今他再度寄希望於北京,凡爾賽式的浮華遇到紫禁城式的帝王,為超高規格的接待而欣欣然,但後續走向卻在很大程度上並不掌握在他手中;雖然不乏戰略上的「楔子」考量,但對於北京的反向對等手法(甚至見效更快),眼下難以看到築起反制堤壩的勝算。如果沒有政治底線決斷作為支撐,所謂「楔子」就毫無意義。倘若繼對俄政策之後,馬克龍在對華政策上重蹈一廂情願的覆轍,那麼他非但無法成為戴高樂式的抵抗者,反而有可能成為張伯倫式的綏靖者。

选举不管是大选小选认认真真去考虑具体政策细节的选民永远是少数,不过社交媒体时代确实两级对立是严重了,但是绑定厌女视角挺奇怪的,最大的例证不如说是川普吧

真正去中國要飯的是馬克龍,姓馬的都不是好馬,他🐎的。

自戴高樂開始,法國就是如此。

歐盟其實已過度擴展,就像福威鏢局。

法國現在弱於大陸,有求於大陸,誰幹也一樣。

與其說歐美在台海問題不可能一致,倒不如說對中問題上,歐盟內部還不一致。台海問題只是對中問題的縮影。要知道匈牙利與立陶宛都是歐盟成員。

而所謂切實利益或現實利益,也不是只有經濟這個面向。以對中問題來說,德法可能會覺得對中的經濟關係,是他們的切實利益,所以對中國會比較親善;但對波蘭等東歐諸國來說,藉著對烏克蘭戰爭,中國與俄羅斯的關係,可能才是更切身的利益。所以他們對中國就會比較強硬。

但是對歐盟諸國而言,最切身的利益是團結一致。但馬克宏卻侵蝕了歐盟對中理當一致、卻尚未有共識的對中立場,讓中國對歐盟諸國,有機會上下其手。這才是他被其他歐盟國家非難的理由。

更可況中國只談現實利益外交的結果不就是整天跟俄羅斯,伊朗,阿富汗塔利班,朝鮮這些動物朋友為伍。還要給境內外國人超國民待遇以維持外交地位嗎🙈 前幾個星期俄羅斯瓦格納在中非屠了幾個中國採礦工人,習大大還不是基於國際利益當做無事發生😅。小粉紅和韭菜整天下大棋談現實利益,殊不知自己就是被用來拋棄的棋子,毫無自知之明🙃

歐盟怎麼可能跟台灣沒有切實利益?😅 歐盟跟中國在產業鏈是競爭關係。中國在核電工業,軌道交通和航空工業,造車業等領域都是實打實的競爭對手。反而台灣跟歐洲能在產業上互補。換言之,中國一旦佔領台灣,歐洲產業的上游就有相當機會被中國捏著喉嚨被中國競爭對手魚肉,歐洲一旦坐視中國在台海問題上咄咄逼人後患無窮。

是装无知误导读者呢还是真无知?在对台问题上美国和欧盟不可能一致,对于台湾,美国有切实的利益,欧盟国家较少,你是想说为了民主口号放弃现实利益吗?你这不是明显的政治侏儒吗?🤣🤣🤣

@siism 而且辛偉誠的個人形象公關可謂災難級。能上位純粹是因為黨內議員支持而非陶傑口中的「西方民主」支持😅

我個人就認為 覺得陶傑講嘢精妙的人在政治上都好幼稚同自大😅。就攞陶傑呢段嘢來講,我首先想到的就是美國兩位前總統甘迺迪同埋列根,唔知在十九才子眼中 呢兩位魅力十足的前總統是否又是因為社交媒體同靚仔所以才被選上呢?😅又是否算是戰爭前夕的第一流領袖呢?

熱知識:在這兩任總統任內,冷戰差啲就變第三次世界大戰。😬

老實說,就算不討論性別或厭女,都已經2023年了,怎麼還有那種偶像政客禁不起危機考驗的嘲諷?2022年粉紅嘲諷烏克蘭人選演員總統可悲,現在呢?

說起來澤倫斯基今年45歲,正好也是文中嘲諷的西方小鮮肉男性政治明星呢。如果他還不是第一流的政治領袖,我都不知道誰是了。

更不要說陶傑過度簡化那些政客掌政的過程--辛偉誠甚至是靠國會議員內部選舉才當上的。

提醒@fitfan,這篇文章的下方就有連結可以看到作者的過去文章,最早可以回溯到2017年。

我是不太喜歡陶傑(雖然他口才好,但內容可疑,經不上邏輯考驗),無意為他說話,但我想吐糟下浮橋……一隻手指指人,三隻手指指自己。你們都經常將問題原因,歸去父權、男人去吧😅?

总有一些人自以为是,好像不是身居台湾就是中国大陆,不是支持美国就是支持中共,非此即彼。

真的有被@madlex的厌女味熏到…太幽默了,男性政治领袖做的任何事情最后竟然也可以归结到女人的错。

@raeye2 非常認同你所說的

陶傑對此有精妙評論:

馬克龍、辛偉誠、小杜魯多、卡梅隆,還有奧巴馬,這個系列,屬於四十歲出頭的西方小鮮肉男性政治明星。五年前我在專欄預言又中了:西方的「民主」,在網絡影像資訊的影響下,正變成青少年選偶像、少女選型男、主婦佛洛伊德深層次選鴨子的一種女權加市場消費Event。這種「民主」,缺乏歷史記憶,是一種YouTube 加抖音的精神購物小腦條件反射。由千禧前後的台灣女人喪捧馬英九開始,「民主國家」會產生許多政界的嫩蛋男模,自信爆棚,「魅力」傾倒,口才横掃,但絕不會有第一流的領袖,尤其在戰爭前夕。

OMG,我開始明白李敖為什麼說:「當我想找一個我佩服的人時,我會照照鏡子。」

可以理解馬克龍嘗試團結歐洲與中美分庭抗禮的決心。但德法在烏克蘭被俄羅斯入侵的過程中並沒有體現堅定的價值立場和道德承擔以及相對應的實力。以至於在中歐及東歐諸小國失去民心。這次訪華也是。會來事但不能抗事的國家是無法當領袖的。

@raeye2 本質上是中共自改革開放以後,政治道德價值真空,以致近代史教育敘事強調叢林法則作為國際政治的價值,完全無視道德,價值觀,以致於條約文件的價值。是以「蠻夷畏威不畏德」是也。這也與改開後中國硬實力不斷上升但軟實力持續疲軟的發展相匹配。

不知道作者是谁,没有介绍。谁要告诉我这文章是chatgpt合成的美式宣传网文我也信。

对于政治人物在公开场合说的话如此深信不疑,要么是幼稚要么是装傻。

无意识的“助纣为虐”了

感觉差不多可以下结论了,一带一路战略联合德法削弱北约和欧盟的目的空前成功,新的欧陆世界秩序会取代北约的海洋同盟体系。

法国在欧盟体系下能做的事情也挺少的

马克龙此行应该称作马克宏更为恰当,感觉法国政坛真的是没有人才了。