【編者按】上海封城一周年,端传媒重访上海,试图记录下那些在急速的复常中,被遗落的声音和记忆。这是专题的第一篇:上海,封城後的又一個春天,「我們已經是歷史的容器」

如果你在2023年第一次抵達上海是三月份,迎接你的將是車水馬龍的大都市,人潮涌涌的公共交通,幾乎沒有疫情封控遺留下的痕跡,除了遮擋臉龐的外科口罩。

抵達上海虹橋火車站,下了列車的旅客在月台擁成一團,人們臉上還掛着口罩。行李箱和陌生人不時相互碰撞,人流呈扇形緩慢向前移動,擠進一米多寬的下樓扶梯口。疫情防控宣傳語從廣播裏消失了,只剩下拿着喇叭的工作人員提醒大家勿在電梯口停留。火車站內集成不同風味的餐廳,一半熱氣騰騰,一半拉下大門。

一年前的虹橋站很安靜。2022年5月底,大學生秦斯宇搶到返鄉的高鐵票,穿着學校發的防護服,抵達車站。大廳裏,很多揹着大包小包行囊的外來務工人員也打算離開上海。她感到很違和,四周寂靜,坐在蛇皮袋上打撲克牌的人,只有出牌的動作,沒有其他聲響。車廂裏也反常,安靜得「空氣快要炸開」。

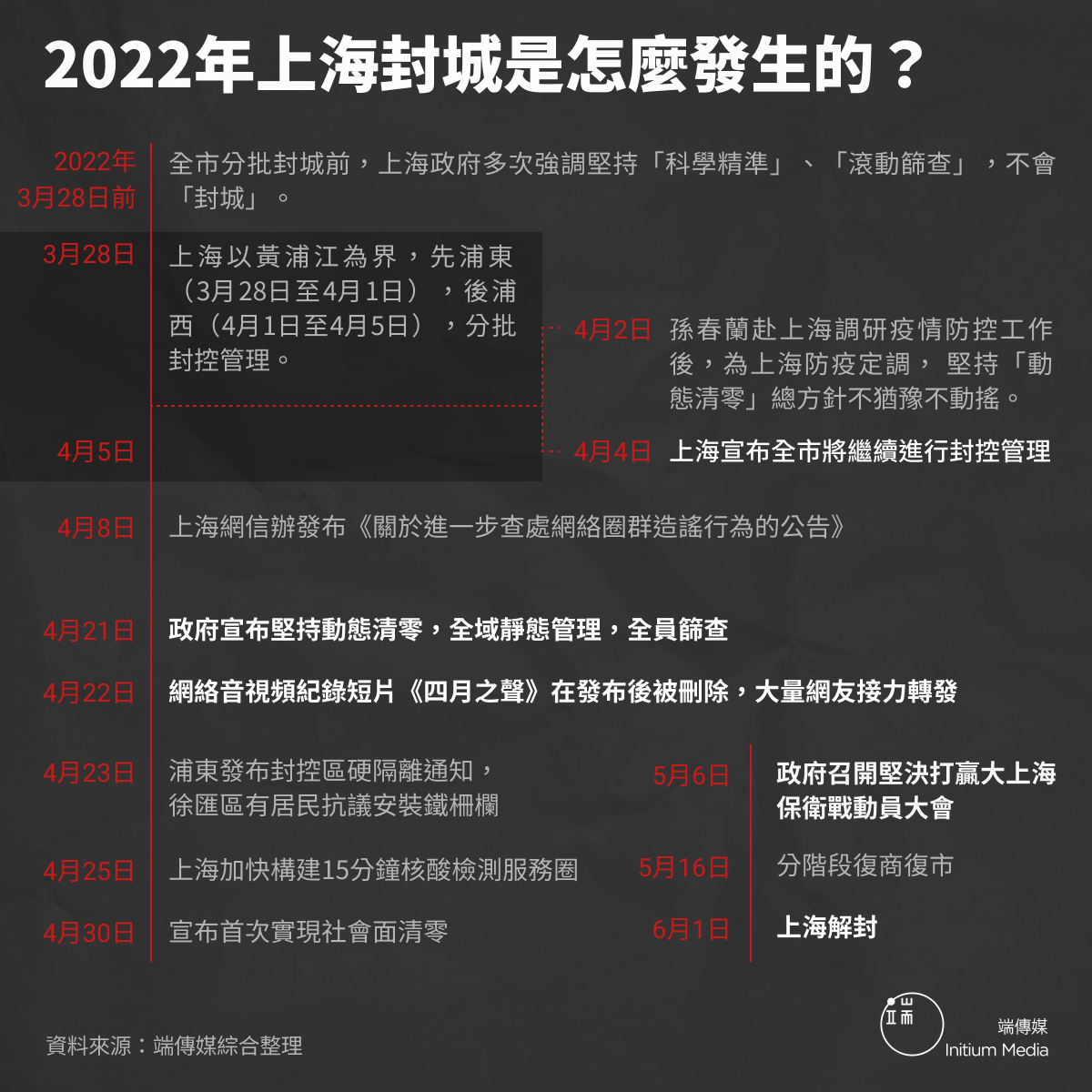

上海一直被視為中國最開放和最有存在感的城市。2022年3月28日,上海浦東封城,而後困頓籠罩浦西,火車站和機場大幅減少班次,物流癱瘓。就這樣,國際大都市,2500萬人的生活,懸置兩個月。

如今,昔日的防控痕跡早已消失於虹橋站的嘈雜聲裏,旅客踩在封城時無家可歸的人打地鋪的地面上,涌向地鐵車廂。人們臉上堆滿了疲憊,口罩加重了車廂的逼仄和沉悶。2023年2月26日,上海申通地鐵集團公布數據,當日客流量超過1200萬人次,是2022年3月以來最高。高速公路的車流量在今年春節後持續上漲。

就算不清楚這些沈甸甸的數字,在上海開了六七年出租車的安徽師傅也明顯感覺到,上海人流量大起來了,來玩的多,出去玩的也多。在他眼裏,如今的上海和疫情前已沒有區別,封城已是過去式,「過去就忘記了,過去就過去了。」

城市表面肌理幾乎抹去了疫情的印記。割斷人類生活的封鎖線和藍色圍板,消失了。穿着白色防護服的人,消失了。遍布大街小巷的1.5萬個核酸亭,貼在公共場所的二維碼,消失了。在上海工作了10年的尤伽不知道核酸亭是怎麼一夜消失的,儘管他同樣不知道核酸亭是如何建起來的。我們與尤伽談天的時候,他不假思索地指了指不遠處的街道,「以前這有一個核酸亭,那也有一個。」

他的手在空中咻地比劃了一下,聲調輕快上揚,「像魔法棒揮一下,『走』,就全部不見了。很奇妙,所以(上海)叫『魔都』。不知道誰拿着魔法棒,一揮就走。」