(孫健智,台灣桃園地方法院法官)

據台灣媒體報導,桃園地方法院從去年(2021年)8月起,三次通知年逾百歲、重度失智、住在安養機構的老太太擔任模擬國民法官,她的家人曾以電話及掛號信通報她的現況,桃園地院仍一再寄出通知,家人不堪其擾,遂訴諸媒體,新聞見報,司法院趕緊道歉。

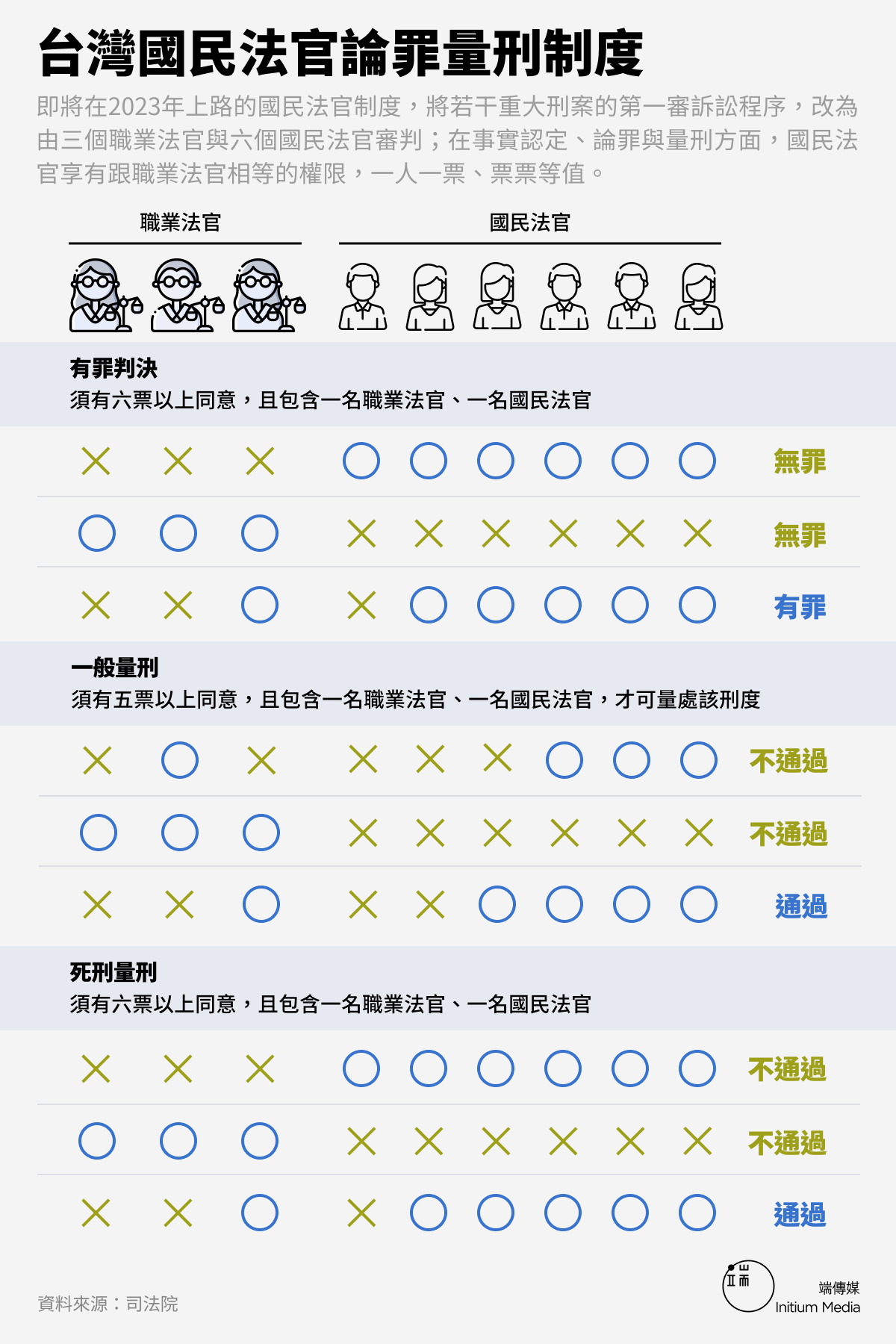

即將在2023年上路的國民法官制度,將若干重大刑案的第一審訴訟程序,從原本由三個職業法官審理,改為由三個職業法官與六個國民法官審判(國民法官法第3條第1項參照);在事實認定、論罪與量刑方面(也就是,在被告無罪或有罪、有罪則犯罪事實為何、構成什麼犯罪、該判多重),國民法官享有跟職業法官相等的權限,一人一票、票票等值(國民法官法第82條參照);有罪判決須以包含國民法官及職業法官雙方意見在內達三分之二以上之同意決定之(至少要六票有罪,而且六票當中至少包含一個職業法官、一個國民法官,才能判有罪),否則應為無罪判決(國民法官法第83條第1項參照)。