【記者按】「真相是普羅大眾都應該擁有的。」

寫按語時,腦裏迴盪著受訪者這句話。這個理念來自於2000年代初,他在大陸一家大學的新聞系讀書時,接受的學院教育和彼時新聞專業主義的薰陶。20年過去,大陸新聞行業一再緊縮,高校新聞系的教育方式和教師處境則像一面鏡子,映照出監督權與公權力糾葛,也投射出政治意識形態向專業領域的滲透。

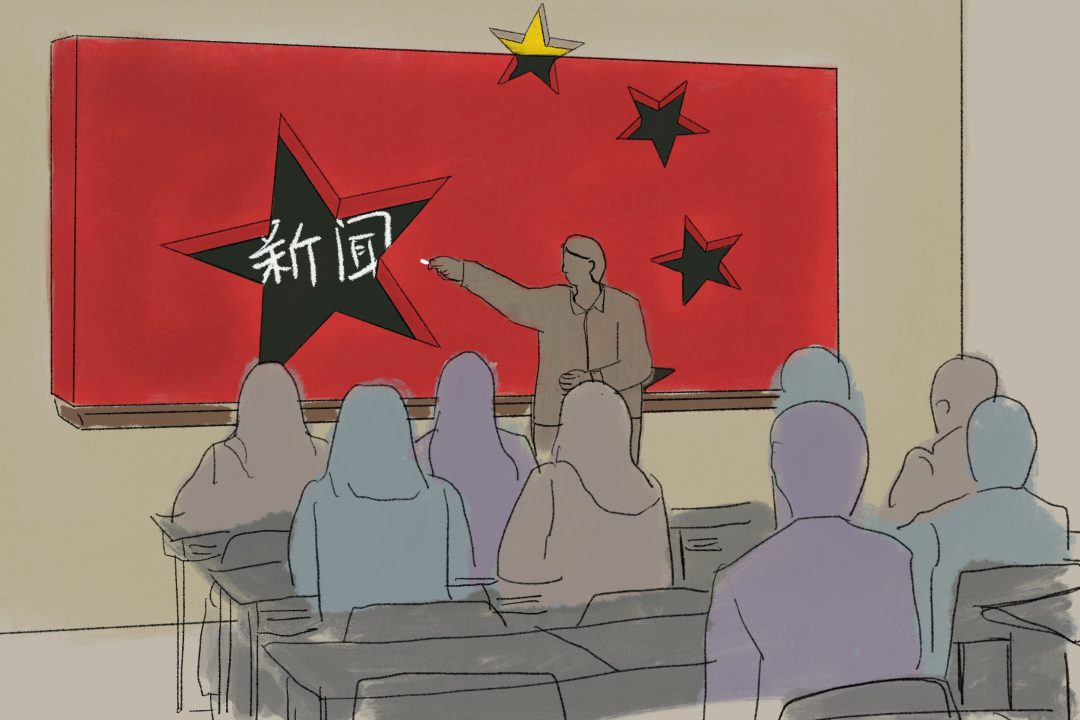

習近平執政後,政府空前重視高等教育機構中的思想政治教育。2020年,北京大學、清華大學等37所中國高校新開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」。而各專業的思政改革裏,新聞系首當其衝。百所高校的新聞學系與宣傳部達成「部校共建」,增設「馬克思主義新聞觀」專業課,在各院校新聞系「本科生培養方案」的課程要求中,普遍寫明:學生要「學習馬克思主義基本原理,能夠運用馬克思主義基本理論分析和解決問題」。與此同時,校方也頻頻安排針對老師的思政教育,學生對自由派老師的舉報新聞屢見不鮮,曾經能在課堂裏擁有一方相對自由天地的高校教師,如今往往噤若寒蟬,學會對課程資料反覆篩選,對教學內容自我審查。

是次受訪的新聞系教師,親身經歷了這一番改變,他為我們回顧自己求學的經歷和教書的近況,從第一身角度講述大陸新聞教育的轉變。以下是經過記者整理的受訪者口述信息:

學生時代:不加引號的「使命」

我2000年代初期入學讀新聞。所在大學的新聞系歷史悠久,最早是培養共產黨宣傳幹部的——黨需要有一個這樣的崗位。這樣的歷史根源讓我理解了,中國的新聞教育有一個來自於歷史的、加引號的核心「使命」——政治宣傳。

我當學生的時候看了 高華教授的《紅太陽是怎樣升起的》,書中分析共產黨如何變成一個非常會使用媒體進行政治動員的組織。我曾經很想知道這種方法是什麼時候開始的,讀了書之後明白,其中一個標誌性事件是《解放日報》改版。1942年,由時任總編輯陸定一等人操刀,將《解放日報》改版成一個完全的黨報。建立黨的領導地位,宣傳至關重要。所以大陸各級政府裏,宣傳幹部的地位是很高的,和組織部是一個等級。

註:創刊於1941年的《解放日報》,是中國共產黨延安時期的政治理論刊物。1942年,毛澤東在中共中央政治局會議上發言稱,「黨報是集體的宣傳者與組織者,對黨內黨外是最尖銳的武器。」同年4月,《解放日報》發表社論《致讀者》,宣布改版,強化黨報的政治屬性。

但與此同時,讀新聞系的我也在學習一門專業。專業有它自己的使命,不打引號的使命。年輕人要有歸屬感,一定會受到感召:做這件事是有意義的、這份職業能給你使命感。它不是別人給你的、加引號的使命。

我會擁有這種使命感也是因為21世紀初的中國新聞產業正處在窗口期。作為學生的我們聽到了「新聞專業主義」,聽到了「調查報導」、《南方週末》同仁辦報,聽到了央視改革(1993年)、柴靜、《新聞調查》,聽到了「看門人」(gatekeeper)等好多概念。我們的老師會講:某某調查記者隱姓埋名,在煤礦做調查報導,當時有很多案例都是新聞業裏面最頂尖的人做的。

非典期間,我們有一半的學生都不在學校,很多課都在教室外面溜達,孫志剛事件就發生在那個階段。孫志剛的事情發生之後,北大三博士舉辦討論孫志剛的收容遣散制度是否符合法理講座。主辦者就在某個高校的小廣場上,拉了一個橫幅,把它做成了媒介事件,邀請媒體報導。我不太記得有沒有聽講座,但看到了橫幅。對於一個年輕的大學生來說,我不太理解孫志剛事件的意義,但是在那個時候我感知到了,被薰陶了這些事件,然後才明理,讀了更多書之後,才知道他們當時做的這件事是有反抗意義的,是很大膽的,是想要挑戰既有的法律框架的。

註:孫志剛事件發生於2003年,湖北籍外來務工者孫志剛被廣州執法機構以「三無人員」(無身份證、無暫居證、無用工證明)收押,押於收容遣送中轉站,期間遭工作人員毆打至身亡。這一事件引發中國上下有關收容遣送制度的大討論。

當年(2003年)央視前副台長孫玉勝寫過一本書——《十年:從改變電視的語態開始》,說電視不再是肉喇叭(註:指媒體沒有觀點,只做揚聲器),而是要學習紀錄片的模式去拍真實的情境。比如央視《東方時空》曾經有一個階段是講述老百姓自己的故事,這在此前是沒有的。之前都是肉喇叭,都是政策條例,沒有小人物的故事。

我們這些新聞系的學生在私下傳閱《冰點》周刊創刊編輯李大同的書——《用新聞影響今天——<冰點>週刊紀事》(2006年)。那本書沒有在大陸出版,以影印版的方式流傳在我們手中。我現在還能記得,李大同在書裏提到,真相不是只能夠被特權階層、被少數人知道的,真相是普羅大眾都應該擁有的。我不能說所有人都受到了這個的影響,但是我個人會牢牢記住這個。

這些振奮人心的、依稀的、零碎的東西,都是當時從學校專業課進入我們耳朵裏。

後來讀到一些學術文章,包括陸曄、潘忠黨寫的《成名的想像:中國社會轉型過程中新聞從業者的專業主義話語建構》,潘忠黨、李金銓等學者的新聞改革研究,學者們用更加概念化、體系化的語言來描述新聞改革這個過程,使我了解到新聞改革的具體脈絡和邏輯:以往辦報傳統有兩種,一個是宣傳,就是共產黨的傳統,從蘇聯那邊過來;另一個是儒家傳統,就是知識分子辦報,像梁啟超,辦報是為了結社、改變社會。但後來有了第三種語態上的對立——新聞要成為一個專業,是有專業性的。專業的前提是自己獨立、自我治理,也就意味著政府你不要管我了,不要有新聞審查,因為我可以管理好我自己。

作為教師,我趕上了馬克思主義新聞觀進院系

追溯大陸新聞改革這段歷程,80年代開始,和改革開放一樣,報紙有了空間,可以建立平台,九十年代中以後,又有了都市報,能很奢侈地去做深度報導和調查報導。做出品牌性的、有影響力的報導,其實是有助於建築報紙的品牌和公信力。《南方都市報》、《南方週末》——我們為什麼會一直在課堂上聽到講這些,因為它們不僅能夠實現新聞理想,而且可以獲利,這是它們可以持續性地經營的原因。做這些報導很奢侈,需要錢的投入。所以後來打壓的方式,一個是不讓你報,另一個就是讓你雇不起人。

還沒等我博士畢業,這些轉變已經發生。其實《南方週末》在2013年新年獻詞的事之後(註:迫於廣東省宣傳部壓力,《南方週末》未經正常出版流程,大幅刪改2013年新年獻詞,這一事件也被看作習時代新聞業收縮的開端),就已逐漸失去影響力了。以前做調查報導的記者現在很多人退出這個行業,還有少數人去做非虛構,不碰政治題材,因為紅線真的太嚴。另外就是新媒體轉型把很多傳統媒體弄的差不多死掉了,報社養活不起這麼多做調查報導的記者。

新媒體轉型這件事情,當時我們都感受到傳統媒體在衰亡,美國等其他地方的傳統媒體也都在裁員,但那一批倒閉潮、裁員潮在中國是延遲的。中國報業集團旗下往往會有一個黨報一個都市報,過去都市報是負責賺錢的,在新媒體轉型過程中,很多都市報不盈利,廣告賣不出去,報紙沒有人看。這個時候,政策上會有一個新媒體扶持的調整,但扶持的是黨報和官媒的媒體中心。人民日報和新華社都有非常大對於新媒體的投入,你要架設那個基礎,就是需要錢的。

不知道這是一個故意的策略,還是一個最終的結果。但最後,所有人都在使用手機看新聞,而大家使用手機看新聞的時候,都是來自於黨報、黨媒的聲音。這真的是時代的變化。

習上來之後,我進入某所內地大學的新聞系教書,趕上了很多引導性的教育政策,例如2020年高校將「習思想」納入思政課,某高校還成立了習近平思想研究中心。這種引導和引領下,其他院校開始類似的舉措,就是一個規定動作:現實操作中可能有人說你一定要做,但是教務處處長知道,如果不做,這個學校就會有問題。

註:思政課是「思想政治理論課」的簡稱,中國大學的思政課主要包括《馬克思主義基本原理》、《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》、《中國近現代史綱要》、《思想道德修養與法律基礎》等課程。

這些抽象的政策繼續落實到各個學院,例如把馬工程教材(註:全名為「馬克思主義理論研究和建設工程重點教材」,中國教育部及宣傳部目前共列出75本重點教材)加到課程規劃裏。我上的課其實不用教材,但教務處要求必須填寫教材信息,且必須用那套馬工程系列中的教材。同時,一些老師會邀請專家學者到學校開馬克思主義新聞觀的系列講座。他們有一套自己的論述體系,類似黨課,都是比較教條的理論,比如會講蘇聯案例,再講新聞開放和自由如何導致蘇聯滅亡。新聞專業課的變動是在整個人文社科被改革的大背景下的,其實連數學系都未能倖免,數學系都必須要強調中國理論的先進性,不能把勾股定理寫成是西方起源。其實就不是想要培養合格的大學生,而是想要培養思想上不那麼反動的人,而且要自豪,要變成一個愛國的人。

我在課堂上也會講到「新聞自由」,講「新聞自由」學術上的概念。但我講的時候很謹慎,或者說,也不得不生活在一種擔心之中——畢竟學生在其他課堂上接收的,可能是不一樣的道理。

其實我們都能想像馬克思主義新聞觀的課堂上,學生在做什麼。老師就是對著一台電腦講話,學生也不會提什麼問題。如果此刻我是學生,還可以躲在教室後面看小說,但作為老師,你必須要做這些規定動作,如果那些專家進入到我的課堂上講這些,我也得配合工作,只能讓他來講。

院系還有一個舉措,叫部校共建——教育部、中宣部,和新聞學院進行共建。有的學校是和當地宣傳部,有的是黨報,如《人民日報》、新華社等。共建有很多舉措,如讓這些部門裏的人來上課,或部門會撥一筆錢做項目、編教材。

註:部校共建新聞學院自2013年年底推出,中國中宣部、教育部聯合發出《關於地方黨委宣傳部門與高等學校共建新聞學院的意見》,10個省市的黨委宣傳部及新華社、人民日報、光明日報等黨報,與大學合作共建新聞學院。部校共建新聞系目前已在100多間高校推廣。

隨部校共建的推廣,各高校陸續在新聞系本科生培養方案中加入「馬克思主義新聞觀」,並開設相應專業必修課。

另外,今年網絡上還傳出一些地區對教材再審查的信息,包括批評使用太多西方概念的教材。這真的匪夷所思,我們所用的教材在編輯過程中已經有了審查。這是用一種非常抽象的方式,對教師提出批評,好像教師如果使用了西方理論就是在貶低中國一樣。

我看到的時候,一邊覺得可笑,一邊覺得可怕。看完可能也就過去了,因為它目前還並沒有真實地影響到我,但事情本身會讓人感受到大環境的惡劣。

我們學會了自我審查與學術審查

以前的新聞系,我們的老師可以公然在課堂上講:八九的時候,一個學新聞的學生帶著攝影機去現場,閃光燈一閃,然後「啪」一顆子彈過來,就死了。他說是在大學里看著這個學生長大的,學生家庭情況很差,當年卷著一個涼席就來報到。這個老師說,有時他會反覆想,當時是不是不應該讓學生去現場拍那些新聞照片,雖然確實是在做新聞人要做的事情,但畢竟他們還是學生。

現在誰會講這些,不可能的。

以前還聽過一個老師講的一門通選課,會講到蘇聯,在我們耳朵裏聽到都是在講中國。但是最近我在網上又聽這個老師講網課的時候,就變了,變成一定要落到一個點——我們不能重蹈蘇聯覆轍。以前是就事論事,但你可以聽出自己的結論,現在就像政治課,對你是有引導的。

其實新聞實操課裏客觀、平衡這種要求,和西方教科書沒什麼太大的區別。我覺得更重要的,是你所在的社會、你看到的新聞是怎麼樣的,老師隨手舉的例子就是在告訴你,這個社會上新聞是怎麼做的,哪些事情值得關注。比如批評官員是不是可以作為標題,在中國大陸,你的核心事實永遠不可能是一個當政的官員做了什麼不好的事情。

大陸的新聞教育用看似客觀的方式,比如不涉及個人觀點的講課模式,來避開最基本的應然性表達,比如說新聞業成立的前提是真相的重要性。也就是說,作為老師,你可以假裝自己價值中立、避免評論,避免教育學生真相最重要。

老師會自我審查,會因為擔心被舉報,因此老師對自己的語言和案例會做篩選。有些案例我在某一年會講,但是後來想想就把它刪掉了。比如記者被抓,當時(2013年末)《新快報》記者陳永洲發表了十餘篇關於湖南國企中聯重科的負面報導,就被跨省拘留了,他所在的《新快報》用頭版頭條寫「請放人」、「請再放人」,全國有不少都市報也用社論、報導等形式來聲援他。我當時講這個案例是想說,在極端情況下,原本是競爭關係的報紙也會為同行發聲。但後來我就把它刪掉了,因為覺得可能會有問題——陳永洲後來被刑拘,根據央視新聞播放的畫面,他承認自己接受賄賂並「發表失實報導」。

我也有聽其他老師講,在舉例的時候會提醒學生說這張PPT不要拍,比如放一些活躍課堂氣氛的電視採訪,像江澤民的視頻片段。老師會說這只是我們課堂上的探討。他放完之後會去找補,用一些話來證明做這件事情的正當性。

另外,你會發現新聞學院裏面的老師,用詞是有選擇的,比如「輿情」和「輿論」。讀過相關理論就會知道,輿論是由下至上的,而輿情是如何把這種由下至上的輿論當作一種情況去處理。「輿情」這個用詞,很多老師在課堂上這麼講,學生也自然地習得了。老師完全沒有想,你用輿情其實是默認把它當作一個情況去處理,而不是把輿論當作一個應該被納入政治決策的內容。輿論,是公權力需要回應、需要問責的,而輿情是哪裏有火哪裏去滅。老師們無意中把學生教成了這種慣性思維。

同時,每個人都在很審慎地做學術的自我審查,它不是命令式的,而是需要你自己觀察的。

現在,學術受到政治影響肯定有,比如習近平提出「社會治理」這個概念的時候,相關的稿件就會比較容易發。比如,某一篇標題中有「公共」二字的影響力很廣的學術論文從期刊網站和數據庫裏被撤下來了,那之後大家自然就會知道風向。還有「新聞專業主義」的概念,一旦被狠狠批評了,大家就知道用這概念做標題再就很難發出來了。這裏面有很多微妙的自我規避,沒有那麼明顯。

學者會偏向於做沒有那麼批判現實制度的研究。過於敏感的主題哪怕發在英文期刊也一樣有人盯著你。我們在做的,更多是把一些現象概念化、理論化,這樣就不會表現出那麼強烈的立場了。

最後的縫隙

教師不是宣導者,即使我個人有偏向,我只會默默地滲透到課堂內容中,但不會講自己的立場。在我的課堂上,只希望學生學會一些概念、理論真正的涵義,比如輿情和輿論的辨析,會要求大家多看一下各種研究,然後解釋、分析一些現象意味著什麼。

我在課堂上放過非典時期柴靜的一期《新聞調查》節目,素材都是很古老的,學生們看起來很像VCD的那種。柴靜採訪北大人民醫院其實就是直面政府的失職,當時放這些案例的時候,學生們很震撼,因為他們現在很少看到管理者當面承認自己犯錯的新聞。我還會讓學生分析社會事件的新聞,對比當事人自己表達的主張和訴求,和電視台做的讓當事人看上去很滑稽或無理取鬧的現場新聞,我會讓學生做新聞框架的比較分析。分析下來就會知道,媒介是可以用選擇性的方式呈現現實的,某些新聞當事人不是被妖魔化之後的那個樣子。但學生可能也只是把這些當作作業來寫,所以大多數我收到的分析也就很像作業,沒有自己的觀點。還好也有學生因此受到啟發,關注這些事情,比如關注1968年美國的學生運動是如何被媒體改造的

我也會在課堂上講新聞業界的一些爭論,例如連續發生了幾起無差別殺人事件,要不要報導。有人會說,這會有示範效應。可是那就不要報導了嗎?那這會不會成為一種慣例——在所有壞事情發生的時候,都用這樣的說法讓你不報。這個邏輯一旦成立,就會讓你形成對新聞報導設限的擁護。可是我們不應該站在維穩者的角度想事情,我們應該站在新聞專業的角度上想。不然我們就會變成《叫魂》裏的皇帝,什麼東西都會害怕民眾引發恐慌。我會希望提醒學生,你在學習這個專業,你要站在這個專業的立場上,而不是所謂的大局觀。

我會講我們不要喊口號似地去要求新聞真實,不如分析一下,準確怎麼達到,分析新聞生產過程中永遠會存在的偏差,是由什麼樣社會性的問題造成的,偏向是來源於什麼樣的新聞操作過程。

但課堂上當你在跟學生講新聞報導應該怎樣的時候,你又會心灰意冷地想到,現實中已經沒有這樣的案例了。在大陸的環境里,很多東西已被扼殺在萌芽,你還做什麼調查。大陸越來越少見調查報導,大多都成了等官方發通告。

可能有的老師課堂上還是會講那些市面上有的、比較好的報導,比如非虛構寫作。非虛構寫作就是非常聰明地把政治避掉了,變成現象或話題報導,講人性的複雜幽暗,但有時候缺失了公共性——就是那些被稱為輿情的才是事關公眾的呀。就像疫情需要隔離的時候,把一群貓拉出去殺了,這才是典型的公共議題。

我不敢在課堂上鼓勵說,同學們都去參與公共事件吧,但我會說,我們學新聞是要做關切公共生活的人。

學生肯定會和我想法不完全一樣,也有我招架不住的時刻。曾經有一個學生在課堂上評價一個被本校學生舉報的老師時說,你不能捧著黨的飯碗罵黨。我當時就很氣憤,想說你以為所有的大學都是黨校嗎?為什麼要把高等教育的標準放在黨性的標準之下?但我沒有去一一辯駁,也是很多年前了,如果現在我說出這樣的話大概率是會被舉報的。

我們那個時候的新聞系學生出去之後,最理想的工作就是去媒體,月薪其實不錯。但後來新媒體出現了,有人畢業後就去互聯網公司、廣告業這些。當年也有人選擇去黨媒,有些就堅決不去,但體制外的選擇也不是很差,你並不會因此過得不好。現在的學生出生在一個沒有深度報導、調查報導的年代,很難想像其他老師是如何引導學生以後去做什麼工作的。而且由於經濟形勢或其他的影響,體制內工作變成非常好的選擇。我在的學校很多學生就是奔著考公務員去的,好像也樂在其中。穩定和保守成為一種策略,一種趨勢,大學裏公共討論的空間很小,大家都在忙著去做一些為簡歷增色的東西。

尾聲

【記者按】在採訪開始前,受訪教師收到一份來自校方的「思想情況調查問卷」,打開來有一長串劃不到底的問題,包括「你認為老師在上課期間講一些思想、自己的見解是合適的嗎?」「如果我校發生政治事件,你是否願意接受媒體調查」等。

端傳媒也在網絡中搜尋到不少類似的問卷,如詢問教師是否有看新聞的習慣,是否對「我國保持政治穩定和經濟持續、快速、健康發展」有信心,及在「教育改革、醫療改革、住房改革、台灣問題、西藏和新疆問題、中美關係、嫦娥二號」中選擇兩個最關注的議題。中國學術文獻數字平台知網中,以「高校教師思想政治狀況」為關鍵詞搜索,可以得到超過200條相關研究文獻。

受訪者說,老師們越來越嚴重的自我審查和這些問卷不無關聯,問卷中那些帶有傾向性的問題彷彿在對每個人暗示:「你小心點」。

庆幸在2012年前毕业

中國人,要學會當奴隸,乖乖當黨的奴隸,餓死時也要感恩黨

🥲🥲🥲我就是大二的時候被內地的新聞學老師推薦的端⋯⋯可能因為那時環境還沒有那麼收緊,我印象裡新傳那邊的老師大多數是不太掩飾立場的自由派⋯我到現在都很感謝那些老師,可以說我如今螳臂當車一樣想要改變什麼東西的理想主義,也算是拜他們所賜吧(也許我之後哪天進去了也怪他們好了😂😂

“言论自由是不存在的。哪里都一样。有的地方严重,有的地方相对自由一些。仅此而已。” 这不就是相对主义嘛,陈嘉映老师有个比喻,大意是你可以说感冒和脑癌都是病,但两者程度的差别是显而易见的。

2013年我还在读高中,但是辉煌末期的南方系报刊依然对我造成非常深刻的影响,培养了我对公共生活的意识和兴趣。《请放人》《再请放人》,以及数周后豆腐块大小的致歉信依然历历在目。当时还无法完全意识到发生了什么,但也隐约感受到了一丝悲凉。一晃十年,时移世易,但播下的种子依旧存在。

呼籲:各大陸網民幫忙推廣「端傳媒」。

可不是“仅此而已”,而是量变引起质变。

本来以前想回国做大学教师,因为我觉得比较轻松还可以有寒暑假。但是深入了解之后,发现这些‘福利’的背后你交换的是在你脖子上沉重的枷锁,当大学老师从此再也不是一个选择。

「言论自由是不存在的。哪里都一样。有的地方严重,有的地方相对自由一些。」

你指出某種東西不存在,同時指出這種東西在不同地方存在不同程度,自相矛盾。

作为理学研究人员,现在开始考虑找教职了。虽然没有人文学科那么另人绝望,但听说现在所有课程都要加入思政部分,悲观透顶。

我想回复那位“言论自由不存在”的网友:的确,各个社会、各个媒体环境都有自己的管理和控制。但差别在于,有时候,管理控制的原则和底线来自社会成员交往产生的共识(比如公开诋毁女性会被看作不恰当的),有些则来自于一小部分人要么出于自身利益/信仰、要么纯粹一拍脑袋任性的选择。

同时,有些社会也允许不同媒体环境的存在。虽然现在大家都要看美国的笑话,但你真身处其中的话,可能任何一个议题上,你都能找到和自己观点立场比较接近的媒体和受众。如果一个社会只有一个媒体环境,每个议题只能搞到只存在一种立场为止,那还有什么意思,直接把互联网关了,大家改用村头大喇叭不就完了。

更何况,不存在≠不会/不应该存在。那些所谓的初心、理想,不也是暂时没实现但党极有信心一定会实现的东西吗?

最后,我真的看不惯比烂的心态。说句糙的,幼儿园有小朋友尿床,你尿的是裤子,就不害羞、就理直气壮了?现在出了点有争议的问题,内网好多人第一反应就是“XX国还XX呢!”,好像这是一个特别有杀伤力、一锤定音的论点。照这个架势,我看咱们中国人也别谈什么复兴啦、繁荣啦,直接去盼望全人类天天走下坡、早日玩完算了。

好一个“哪里都一样”,按照这种逻辑一切社会议题还有讨论的必要吗?我的建议是没事喝点中药调理一下,谢谢

"言论自由是不存在的。哪里都一样。"——这就像是说无菌环境是不存在的一样。但没有人愿意生活在猪圈里。

hitwhy 既然如你说的这样 滚回墙内 也不了解自由世界了 东西朝鲜欢迎你

香港慢慢都會變成咁…

言論自由不存在,但一個不存在的東西在某些地方會好一點某些地方會差一點?這個doublethink已經超越了我的理解力惹

言论自由是不存在的。哪里都一样。有的地方严重,有的地方相对自由一些。仅此而已。

难过

我應該屬於最近的一批新聞系學生,17年入學,19年反修例運動最熱時期正正是在學新聞理論和實操課程的時候,那個時候很熱血,很想聽到走上街頭抗議的學生的想法。只是,身在電視台實習,就只能眼睜睜地看著編輯無情地剪掉所有採訪內容,「服從指令」每日在頭條刊發兩條以上「積極內容」。

但這些是真實的聲音嗎?是示威者真實的想法嗎?不是,就連編輯老師也在辦公室罵,說想找到pro-Beijing的受訪者如大海撈針。可身在電視台沒有選擇,你只能硬著頭皮去製作符合播出要求的內容,那是我對所學內容的第一次全面崩塌。

後來等到20年國安法引入,剛好又在報刊實習。似乎就是編輯接到一個電話,接著全體記者待命,那個時候腦子裡一根緊繃的弦直接就斷了——是一種恐懼,第一次直面從上到下的鐵拳強行攥緊一個城市,裡面的每個人都那麼渺小,不是哪一刻就被碾碎了。

那時剛好身邊有從武漢採訪回來的記者朋友,人家搖搖頭,對我說,我覺得大陸的調查新聞已經沒有結果了。寫好的稿子可以自動消失,在前線採訪的記者就只能眼睜睜看著,曾經以為筆是最有力的工具,如今卻什麼也寫不了。想寫996?不符合價值觀導向;想寫女性產後回歸社會?想都不要想;想寫些國際新聞、該跟紅線遠離了吧?不可能,一旦沾上一帶一路,所有分析都別想發。就連從傳統媒體退出,想要去新媒體開個公眾號,都要小心自己哪篇稿子被舉報然後被請去喝茶。

最折磨的,是我們這一批學生,明明看著《南方週末》「一個舉重冠軍之死」這些優秀的調查報導學習,轉而到了行業裡卻被告知,你所學的都不能做。你的新聞信仰是空白的、是崩塌的。我們成了什麼啊?國家機器下無情的打手嗎?

其實,如果教育裡我們一直被灌輸的就是「記者是propaganda的工具人」,那麼我們還會好受很多。最痛苦的反而是你見識到了新聞第四權的使命,明白了新聞自由下記者的追求,但卻被現實一次次打臉和撕扯。我們不是缺乏好老師,就像這篇文章裡的老師一樣,還有自己的一份力量在;我曾經的新聞學教授,能說出「其實香港大學生也是受害者」這樣的話,能拿著深度稿件一點點給我們分析,只是當他走了,這樣的聲音還能傳遞下去嗎⋯⋯

不敢想,不敢說,不敢寫。那句「新聞能讓你在最短時間內看到一個完全不一樣的中國」,實在是字字箴言。

「風聲雨聲讀書聲,聲聲入耳」

世界大變,借古諷今,是人類進步抑或自取滅亡,當下未能作判斷。但可以肯定,沉浸式數據時代(第三次工業革命)只會加劇國與國間集權政策,以防第四權之立。而戰爭及抗爭等下而上上而下的歷史洪流,我們人類仍然學習當中,仍然抱有希望,希望今天比昨天更好的動機下一步一步迎接未來。

想起之前在端看的《正能量密码》。痛苦的人们还是换个理想吧。

大陸新聞系本科在讀,看這篇文章感覺心在滴血,新聞理想在整個學習的過程中一點一點被磨蝕。自問無法跟強大的體制抗衡,只想在短暫的人生中實現自己的理想,但可能要換個地方實現了。

本科在大陆读非新闻人文科学专业,19年来到香港读研究生,也不是学新闻,但毕业后机缘巧合留下来做记者。

虽然算是半个新闻人,但说实话,人生前20年几乎不关注任何新闻。我在一个政治冷感的氛围下成长,对于“当年”发生的事,即从2000s初南方系媒体鼎盛时期、层出不穷且令人振奋的调查报道和公共讨论,到2010s后舆论空间逐渐收缩、相关媒体和维权人士被打压,对于这段高潮跌宕的历史,我可以说是一无所知。

说来神奇又好笑,缺席这段历史的我,进入新闻的好奇和动机,源于一种幼稚的正义观。“自由、平等、公正、法治”这些出现在二十四字核心价值观的大词,想必会引来很多嘲讽,我自己说出来都会觉得脸红,但却是我在大陆成长过程中一直相信的东西。我常常想,是不是还要感谢当初的政治冷感,虽然什么都不懂,但埋下某些坚持的种子?

在看这篇文章时,心情很复杂。第一感觉当然是非常窒息,很无力,还感叹生不逢时,想做都没有空间再做所谓的“专业主义”新闻了。

但还是忍不住激动,曾经缺席历史的我,通过许许多多前辈的回忆,又回到这段历史中来了。见到柴静等新闻人直面政府失职,连央视竟然都曾说过不做“肉喇叭”?太精彩了吧!一直知道现在新闻管得严,但不知道大陆新闻教育要学马工程,还搞部校共建,这么变态!

时常精神分裂。一边因为知道更多感到惊喜,这个大陆新闻老师好人间清醒,一边又唉声叹气地想,我只是在怀古而已。

保留好思想的種子,等待它發芽的一天

“我会希望提醒学生,你在学习这个专业,你要站在这个专业的立场上,而不是所谓的大局观。”大二的时候开始被大力教育要有“大局观”,被这个词一直折磨到大三,对专业和未来职业发展都产生深深质疑,而学校老师也不能就此给出什么建议或者指导什么。看了这篇就唯有悲愤。大三的时候上了本学院的马克思主义新闻观,但当时这门课是院长牵头请了各校的新闻学教授来做讲座,每个人特色不同,有的是典型的红色喉舌,在课堂上大骂柴静;有的就是念PPT;还有老教师认认真真地讲述新闻的公共价值,是典型的遭受过打压的自由派。这也是两三年前的事了,我不知道这门课现在还是不是这个样子。

在中國,有良心的人不能碰的兩種專業:新聞與法律。

這兩者進監獄的風險實在太高了,另外還有一種高危專業但相比前二者下不太會進監獄,就是醫學,但是他們通常在義務服務中,就先蒙主寵召永遠安息。

生活在大陆就是这么让人绝望,让人窒息。

13年入学学新闻,后面在媒体工作,几乎亲眼看着新闻舆论是如何被管控,如何被收缩,如何一步步被消失。当年入学学的所有新闻理论,专业主义,新闻操守几乎灰飞烟灭了,真正的工作环境中,当年真正做新闻的人都离开了,留下的是什么人呢?深谙在什么山上唱什么歌的人。去年,所工作的媒体要听课,每天听的就是党史宣传罢了,这些大学没学到的几乎在工作中给我强行重塑一遍,说震惊也不震惊,看见新闻要服务于党的那些话,那刻心中仍感大恸,留在媒体做什么?只是为了生存罢了,所谓的新闻理想,所谓的使命感,全部都是泡沫

感嘆受訪者是一位好老師, 面對這種情況仍然在教學上有自己的堅持