2000年初,香港一所大學聘任我在其社會科學系任教。那之前,我在美國的高校教書有十多年,雖然教過的學生背景廣雜,但要來香港,我還是做好被挑戰的準備。

最初,我課上有香港本地學生、大陸來港學生和來自英國、美國、台灣、南韓等地的交換生。我同時為本科生和研究生開課。和美國大學不同,香港的本科課程大多一週一次,一次三小時。學生很內斂,既不喜歡提問,也不喜歡參與課堂討論。他們之前接受的中小學教育主要以記憶正確信息為主,這讓他們有些懼怕開放式討論——怕不知道正確答案是什麼,更怕會在全班人面前暴露不知道正確答案的樣子。於是,前幾週基本上都是我在問問題,等好長一段時間,期待學生能夠回應。

每學期開學我都會把來自西方國家的交換生叫到一邊,和他們解釋,這裏和他們的母校不一樣,在課上說話時請先舉手。不然這堂課會很容易變成交換生和我之間熾熱討論、其他學生靜坐觀察。一個美國學生不以為然,他批評:「你這樣規定不公平。」「你說的沒錯。但是對於本地同學來說,以交換學生利益優先的課堂也不公平。下次說話記得舉手。」

每學期學生們都要花一段時間明白,我不需要他們提供正確答案,很可能這些問題本身就沒有答案。比起找到正確的答案,社會科學更關心問出正確的問題。當我覺察到同學們已經逐漸對我有信任感、願意回答問題時,我就會在他們回答問題之後一直問「為什麼」,直到他們受不了為止。

「你為什麼要來上這門課?」

「為了開拓我的視野。」

「別說得那麼空。你為什麼選這門課,學這個專業?」

「為了畢業後好找工作?」

「為什麼要找工作。」

「揾錢。」

「為什麼要揾錢?」

「為了照顧我的父母。」

「為什麼要照顧你的父母?」

「因為他們撫養我長大,我欠他們的。」

「為什麼撫養你長大會成為債務?」

「求你換個人問好嗎?」

我當然不是要學生不去照顧父母,我只是想展示我們理所當然的很多事情並不是天然如此,而是被社會形塑而成。學生們也慢慢放下戒備,有時他們反問我這個美國人是否會寄錢給父母。我誠實回答很少那樣做,美國社會沒有這樣的習俗。有些學生會覺得我很過分,我會由此出發和大家探索這些道德評價和社會常規,越談越深。逐漸地,我不用再等著有人願意回答問題,我可以隨意點名,點到的學生已經能比較有安全感地參與討論。

研究生班級中大部分是大陸來的學生。最初那些年,這些學生態度非常開放,願意談論一些我以為屬於敏感範圍的話題。那時候整個中文互聯網也有這樣的風氣,《南方週末》這樣的媒體還很受尊重,學生們常常提到這些信源。當然每個班裏總會有一個同學對這些很牴觸,他們堅持像《美國賤隊:世界警察》(Team America: World Police)這樣的電影並不是諷刺性喜劇,而是美國政府為外國兒童製作的政治宣傳片。但這樣的學生並沒有代表性。

我知道,作為美國人,我接受過不少對共產主義、中華人民共和國與其國民先入為主的觀點,就像我的中國學生對資本主義和美國、美國人一樣。社會科學學者和教育者的工作之一,就是反思和解構這些偏見。有時我們會談論在生活中實際遇到的現象——有的學生認為西方媒體總是報導中國的負面新聞,我贊同他們的觀察。分析為何如此的同時,我也會介紹西方新聞傾向於報導負面消息,不管對象是誰,這是這個行業對自己的定位。有個學生提到美國人仇視中國人——「我和家人去紐約旅行,紐約人對我們很不禮貌,他們恨中國人。」沒錯,紐約人對他和他的家人是非常粗魯,但大家可能不知道的是,紐約人對誰都很粗魯,包括紐約人自己和其他地方去紐約的美國人。我們雙方都承認,有一些自己身份之外的視角僅靠我們自己很難想到。學生們好奇心很強,反思能力也很高,我們都會在討論中反覆思辨這些複雜的小事,咀嚼出些什麼。

現在想起那時的課堂,很懷念。那時我們沒有太多政治問題需要擔心。事實上,十多年前,尤其是本科生課堂,大家很少涉及和政治有關的討論,我很難讓學生對宏大命題產生興趣。本科生們目標明確——讀書、揾工、買樓。研究生課堂上,我們也很少涉及3T話題(台灣、西藏、天安門),一方面我並非專家,另一方面也有學生擔心他們的同學會蒐集黑料、舉報他們。課堂上,大家心照不宣繞過最敏感的問題,這以外的領域他們還是饒有興趣。和對政治完全無感的香港本科生相比,大陸來的研究生更容易談起社會、文化、政治問題,他們的視野更加開闊,心態也更開放。

本科生的政治冷感後來逐漸改變,我認為開啟這些改變的是香港的通識教育。十多年前,當香港政府開始考慮將通識教育加入中學課綱時,我同時抱持兩種態度。一方面,我認為這是好事,中學老師終於可以在教育學生們死記硬背之餘,教育學生如何思考問題。這樣大學老師也不會總是抱怨大學新生缺乏智識上的好奇心和熱情。

但同時,我和同事們擔心,批判性思維會像潘朵拉的魔盒,一旦開啟,就無法關閉。香港人真的準備好讓孩子們問問題嗎?孩子就是這樣,一開始你教他們問你想要他們問的問題,但不多久他們就會問你不想他們問的問題:為什麼我要結婚生子?為什麼我要和你一樣搏命工作?當個同志有什麼不好?香港的父母、香港的政府準備好回答這樣的問題了嗎?

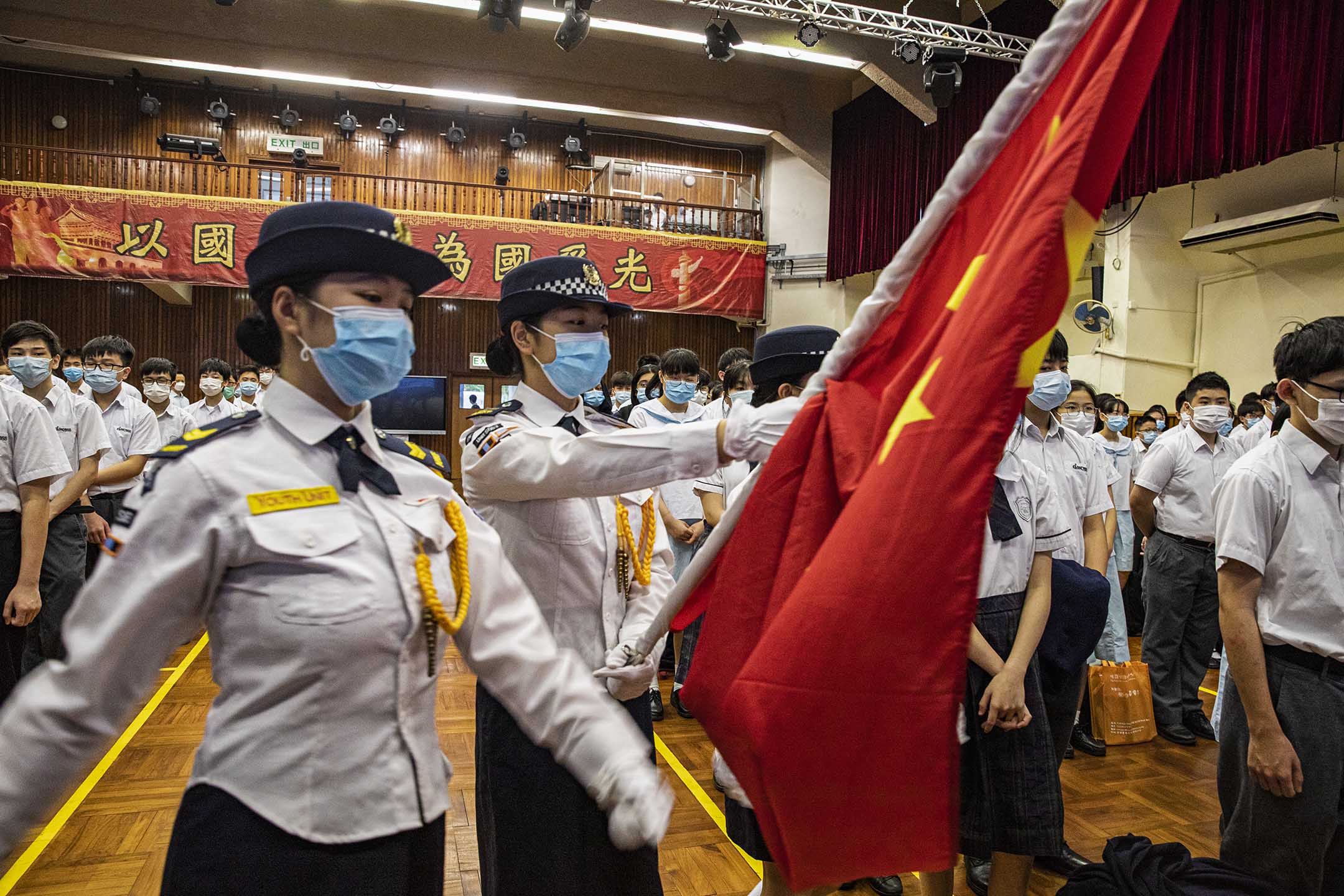

沒過多久,2012年,時任特首梁振英推動國民教育時,事情已經有了明顯的變化。少年人似乎一夜之間開始對政治感興趣,當然也許那時政治早就先一步對學生感興趣了。學生們展現出令人驚異的組織能力和政治知識。新的愛國主義課綱不得不暫時擱置,第一批年輕人由此得到了政治參與的一手經驗。

兩年後,87枚催淚彈之後,「佔領中環」讓世人看到香港年輕人的政治自覺。想到那幾年的任教經歷,有些東西我記得特別清楚。最明顯的就是本科生和我交流時忽然談起了政治。他們急迫想要談論一些深刻的日常政治。這不再是十年前的那些學生了,他們開始用政治學的眼光看待自己和所在的城市,談吐的廣度和深度都讓人驚歎。接下來的幾年,學生們越來越批判。在直接的政治議題外,學生們也捲入關於文化、社會、性別、勞工等等方面的討論中去,這在幾年前是完全無法想像的。

同時變化的還有研究生,只是方向完全相反。在習近平強勢崛起和香港抗爭意識覺醒之間,來自大陸的研究生似乎不再像他們的前輩那樣願意談論政治了。私下裏,他們可能還是會互相交流,但在課堂和其他公開場合,大家都很安靜。抱持民族主義精神的學生越來越多,不少同學解釋自己前來求學的原因時,會說:「我是為了給世界展現一個真實的、正確的中國的樣子。」聽到這樣的宣言,我本能發問:「什麼是正確的?我們怎麼知道什麼是正確的?誰來決定什麼是正確的?」以前,同學們會明白這些問題是思辨的出發點,是社會科學的基本訓練。但現在不同了,交流的空間不斷縮小。

2019年6月12日,香港有了點生氣,讓人回憶起佔領中環時的感覺。人們湧入夏慤道,自發組織遊行,現場井然有序,直到警察認為扔向他們的空水瓶是致命武器,並向民眾發射橡膠彈和催淚彈。那天我印象最深的是現場遇到的一個女學生,十幾歲,坐在一架天橋上。她沒有哭,但混亂的現場中她驚恐地發抖。我不知道能做什麼,只能站在她旁邊,希望這有用。只是,我心裏知道並沒能為她做什麼,我從來沒有覺得這麼無力。她不應該經歷這一切,沒有學生應該被這樣對待。

接下來的秋季學期是個挑戰,因為抗爭還在繼續。警察最後來到學校,他們說大學就像癌細胞。學生則嘲笑警察,「帶著水炮才敢進校園。」我那學期教的課和政治遊行沒太多聯繫,所以課堂上我沒有談及本地的抗爭。那是一門本科生課堂,也有來自大陸的學生,人數上他們是少數。我專門在課堂上說,如果大家對政府或意識形態不滿,沒有問題,但是不能因此攻擊別的同學。回到校園的本地學生和以前比,變化太大,他們失去了某種天真——那種畢業禮上和玩具公仔合影的無憂無慮。他們中很多人知道自己生活在一個特別的時代,也明白曾經無憂無慮的日子已經是過去式了。以前的我會對玩具公仔不以為然,期盼學生快點成熟,但現在真的這樣了,我卻十分懷念從前。學生們成熟地太快了,短短一個夏天而已。

我的學生中沒人被打傷,但不少人親歷了血腥的場面。最近我偶遇一個之前教過的學生,曾經愛說愛跳的她看上去成熟了一輪——她眼睜睜看着朋友的鼻子被警棍打爛。還有個學生運氣不好,在警察圍攻學校的時候沒能出來,再見到他的時候,他已經不怎麼說話了。另一個學生有天在旺角逛街時不巧穿了件黑色T恤,因此被捕。雖然警方沒有提出指控,他被釋放後整個人完全變了。本來他就不愛說話,現在他完全避免和人接觸,能消失的時候絕不出現。

在美國,警察暴力一直是個問題。沒有人喜歡警察暴力,但很少美國人會驚異於美國存在警察暴力。香港一直是世界上最安全的地方之一。暴力如此少見,我剛來的時候甚至都不習慣這樣的安全。對香港人來說,對我的學生來說,他們的不習慣是反向的,而且迅速。沒有人意識到這樣的暴力會發生,也就沒有人做好準備,更沒有人想到要讓自己的孩子做好準備。哪怕之前在美國,我曾經有朋友死於警察暴力,我都不知道怎麼安慰我現在的學生。他們曾經擁有的那些安全一去不復返了。

雪上加霜的是疫情,香港的大學開始線上教學,很快這成為常態。春季學期開始的時候,我們都已經能夠熟練使用Zoom。對於那些害羞的學生來說,Zoom可能讓課堂更公平,他們能夠私信老師問問題了。但線上教學的短處遠比長處更多,尤其是在目前的香港。

長期以來香港社會對於精神健康都缺乏開放、關懷的態度,目前的局勢讓一切更加糟糕。很多學生困在家裏,但他們無法和父母溝通。早在2014年佔領中環時,香港不少家庭因為政見不合就充滿矛盾,想想看,如果一家三四個人隨時可能劍拔弩張,又不得不在不到500呎的空間內朝夕相處,該有多麼難熬。2019年秋季學期,我注意到不少本地學生因為情緒抑鬱申請學校宿舍,他們無法處理撕裂的家庭關係。

從那個學期開始,我常常在課堂上提醒學生,如果需要的話,要尋找專業幫助。這不是我該做的工作,但這也是我該做的工作。我和學生說,不要什麼都憋在心裏,難過時要去找能夠交流、聆聽的人。如果實在找不到,可以來找我,我是最後的選擇。我知道我不是心理醫生,但如果他們真的找不到人了,我會盡自己的力量。其實這樣的對話我也很吃力:我怎樣才能安慰一個學生,當他們的朋友和同學被警察逮捕了?我怎樣騙他們說一切都會好的?

只有一句話,我說起來十分篤定:這些都不是他們的錯。

在今天的香港,作為老師,我們還能如何教育年輕人勤思好問?我們還能如何教育年輕人誠實自省?我們如何告訴年輕人應該好好計劃將來?也許更實用的人生經驗應該是:「保持沈默,努力消費,直到死亡。」我們的學生還很年輕,他們的路很長,但並不明亮。其實作為老師,我們自己的工作也開始黯淡。

最近我教的一門研究生課上,第一次沒有一個本地學生,同學們全都來自大陸,有些人上課的時候人還在大陸——這是線上教學。這門課我教過好幾年,熟悉教學的內容和方法。這是一門社會科學課程,如前所述,核心教學方法是鼓勵學生審視和分析生活中理所當然的現象。然而,這學期我第一次看到一整個班級集體拒絕這種方法。

我常常會請一個學生解釋和分析他/她經常使用的某個詞彙。這樣做從來都不是要藉此攻擊這名學生,而是從熟悉的話題開展討論。這一次的學生顯然不能接受這個方法,他們展示出很強的防禦性,不但不願意參與正常的課程討論,還會花大量的時間堅持這些詞彙的正確性和準確性,雖然他們常常對這些詞彙缺乏系統甚至基本的了解。

從有些學生的言論不難看出,他們對中國以外的世界不感興趣,也不願意用不熟悉的方法就了解和接觸外面的世界。每當有機會了解其他文化,他們的選擇是拒絕。一位同學堅持認為所有國家都應該由政府直接控制文化產業,並認為大部分國家的確如此。而當我嘗試解釋如何分析和審視「血緣紐帶」或「種族」這樣的社會概念,這門課的學生表示很難接受這樣的分析。當我邀請來自中國以外國家的華人分享國族經歷時,學生認為這位講者是被她的國家洗腦,希望她能夠正視自己和「祖國母親」的關係。還有幾個學生提出中國的少數民族其實得到優待,比如少數民族學生在高考時會得到額外的10分,所以真正被壓迫的受害者是我的這些漢族學生⋯⋯

這門課對我來說真的很難,學生們的作業、態度和之前的學生比相差太多。一些學生能夠學習研究生水平的課程,但大部分人的作業水準很低。整個學期我都想方法克服遇到的困難,試著引導學生去問問題、討論問題,而不是張口就說出經不起分析的口號。課下我花了很長時間來反思到底是不是我有問題:我是不是說話的方法不對,我是不是不夠理解他們。我能感覺到學生們不喜歡這堂課,但我收到學生填寫的教學評估時,還是震驚了。

這次評估中,大部分對我的批評的邏輯是,因為這堂課不是按學生們希望的方法教的,所以老師的水平很差,老師什麼都不懂,也沒有備課。這還沒有讓我特別驚訝,直到我看到很多人異口同聲地寫:應該解僱這名老師。

這樣的評估讓我聞到清洗「不愛國」教員的訊號。在另一所本地大學裡,一名講師被學生打國安法熱線電話舉報,這位老師堅信這是學生的報復行為,因為這名學生在他的課上獲得較低的成績。

這也許只是個開始,外國教員不然叩頭,不然就被趕走。就好像我們的香港學生一樣,走,或者屈服。反正政府早就告訴世界,他們有多麼不在乎年輕人。

我們就這樣看着一整代的年輕人的精神和情緒被磨成粉末。新世界的教條和我們之前的教與學背道而馳,而我們唯能期望自己能夠堅持,期望我們目前經歷的不會一直存在。

多好的文章

很可悲的是,现在香港人的确需要好好向大陆民众学习一下如何和强权相处的经验了。我认为14,19年的街头运动太多人缺乏对于北京的理解,对于自己的对手完全无兴趣

俄罗斯也有类似粉红这群人,现在分化出变种更加极端了,以俄为师的大陆应该会出现比粉红更极端的国家主义变种。我持乐观态度,人类还能经历二战那样战争吧,二战后出现了联合国,三战后能出现什么呢?

共產黨果然厲害。

令人擔憂,香港沒有通識科後,只會令下一代越來越粉紅,天朝心態更盛……

我身边也有一个案例,10年前认识一个在港中文读研的广东学生,他当时因为写了一系列关于占中运动的文章让我对他非常佩服还加入了他组织的读书组织;然而这些年我从微信朋友圈亲眼看到他一步步走向了国家主义的叙事模式,尤其是2019年对香港发生的事情冷嘲热讽…怪感慨的…这大概就是中国年轻人的进化…

我認為@bbbbbb 說的是研究方法上,如何可以問一個好問題。問好的問題,和如何回答問題,都很重要。

我最近求职面试,面试了一个已经被体制收编的公益组织,(以前是做流动人口和农民工的,现在做流动儿童)我讲出很多我知道的公益现状,负责面试的hr和业务,第一幸好她们没有反驳我,第二她们好像也没有太了解例如黄雪琴,维权律师的情况,我之前一直以为国内的公益组织起码是互联的,结果发现大家已经不太关注自己行业内的其他群体了。我表达我的政治观点的时候,也没有被反驳,她们的年龄都比我大一轮,也没说我不懂事,我和我爸聊政治,他也表示很明白当下的情况是恶劣并且糟糕的。目前活跃的粉红一代,一方面是网络封闭和娱乐至死,一方面我感觉是精神无处安放,除开爱国这个价值体系,只要活着,你就能感觉到是有问题的,但他们仍旧选择如此。粉红手里也踩着加速的油门,民粹会有好果子吃吗?历史不早就证明了。当然,我就是底层,目前仍旧幸运地活着而已。

@bbbbbb

一切批判均基於“目前海外見到的中國人及中國學生粉紅親共佔大多數”這一基本事實之上。當然,若果需要一個精確的數字比例以證明“佔大多數”,這顯然是一項浩大的工程,一般人做不到。只能講根據自己的親身體驗及觀察所得出的結論即是如此。然而,藉此否認“遍地粉紅”,進而主張無法繼續批判下去,其實是邏輯謬誤之一種,所謂Loki's wager。講得明白一點,好比威尼斯商人中,取一磅肉,那麽血包唔包?無法究竟多少血多少肉算符合約定,則約定就作廢?

既然作者已講出其觀感,評論區諸位亦基於自身體驗予以認同,你若果有相反意見,不如由你舉證以證明確實有其餘因素影響中國學生的表現結果,而非抛出問題代替論證。

感谢作者的分享,我在海外留学中也有跟作者类似的感受。中国同学真的很爱国,只是在一起玩一下还可以,但无法跟他们讨论政治问题,每次他们聊的热火朝天的中国好外国不好,我就不说话,因为知道我这样想法的真的好少,并且他们的固有观念太强,说什么反驳都不会有用。

近十年来的年轻人通过智能手机上的各种社交媒体和视频APP了解信息,有心人自然会通过这些APP大量植入希望年轻人接触的信息,从而影响年轻人的意识和认知。有一个可能的解决方案:阅读经典。

感謝David的分享,希望能夠鼓勵到更多人在不同平台上分享自己的困惑,經歷和恐懼。

包括這篇文章在內有不少軼事證據說明大陸社會在民粹化,當然這種變化似乎是在互聯網和智能手機普及化下的全球普遍存在的現象。那大陸的案例有什麼不同呢?對此的階段性判斷和很多人一樣,就是大陸的民粹化似乎缺少有效和公開的制衡。大陸民粹思想的商業化和泛化現象隨著互聯網和智能手機普及看起來越來越深入,而能夠制衡他們的思想似乎處於一種比其他時期更犬儒的狀態。同時有關部門對這種情況是半放任,甚至有時候會參與分一份羹。歷史上不同時期和地點的案例都告訴我們國家主義和民粹主義不受有效制約的混合演化會產生多麼破壞性的潛在社會後果,這也難怪全球不少人對此都表示擔憂,尤其是在大陸目前的國力和規模已具全球影響力的情況下。

@Cromah 很多人是為了證書 / 其他目的(e.g.居留權),而不是真的對科目有興趣

我觉得作者的观察有意义的地方在于他面对的一直是同一年龄层的人,所以他观察到的现象比较可信。至于如何解读这个现象,是因为大陆学生整体的思辨能力降低,还是因为香港的大学变差,使得他观察不到原来那个层级的学生,还是因为社会风气变化,使得学生更谨慎,甚至有敌意,还是因为作者在香港的时间越来越长,所以对香港视角越来越同情?解读的角度有很多,除了年龄是控制项,其他的方面都可以慎重考虑。那么,评论区的诸位不慎重分析,而上来就泛泛定性,又算得什么呢?

另外,其实我很相信一手经验的,这也是作者文章的可贵之处。可是我混迹评论区也有一些时间,总觉得很多人并没咋么接触过香港人,大陆人,外国人,而只是发泄一通,那又算什么呢

@Weber也许只是因为大陆上网的群体逐渐年轻

我過去十幾年在互聯網上與大陸網友互動的經驗與作者反應的趨勢相符。

@bbbbb

誰都知道五四時的中國人,六四時的中國人,還有現在的小粉紅,各有不同...談中國人,不是默認為現時的小粉紅,難道是五千年前的炎帝、黃帝?

我分不清bbbbb的留言是不是反串

我真是很佩服各位看到这么一篇文章就给中国学生和中国人定性的勇气,你们的泛指甚至没有大概的年代区分(而这篇文章的作者至少注意到10年之前大陆学生比香港学生更开放),也很少有一手体验。泛泛的diss大陆群体/大陆习惯是我在端评论区经常观察到的现象。我不知道当你们在网上这样评论时,你们是怎么和自己日常生活中的观察协调的。你们周围有多少同事、同学是大陆人呢?你观察到的他们的言行和你在网上看到的文章相符吗?有一手经验还是道听途说呢?如果相符/不相符,那和你的背景,周围环境,日常相处的方式等等有没有关系?

Is he has written in Chinese or there is a translator helping in this article?

…我只是想展示我们理所当然的很多事情并不是天然如此,而是被社会形塑而成。

…

听到这样的宣言,我本能发问:“什么是正确的?我们怎么知道什么是正确的?谁来决定什么是正确的?”以前,同学们会明白这些问题是思辨的出发点,是社会科学的基本训练。但现在不同了,交流的空间不断缩小。

…

我知道我不是心理医生,但如果他们真的找不到人了,我会尽自己的力量。其实这样的对话我也很吃力:我怎样才能安慰一个学生,当他们的朋友和同学被警察逮捕了?我怎样骗他们说一切都会好的?

只有一句话,我说起来十分笃定:这些都不是他们的错。

Seriously…

很好的文章 ... 只是有一点不太明白,这些年青人如果民族自豪感如此强烈,对外面根本不感兴趣,为什么还要去香港学习社会学 ... 实际上,去到外面任何地方学习人文类学科,不都是自己找不痛快吗?

德國為了避免再次重蹈納粹的覆轍,在教育上付出了那麼多努力和反思,直面自己的罪惡,還不斷為當年的過錯補償和道歉,才會有今天相對多元尊重的德國。

那中共統治下的中國對當年那麼多的政治運動,尤其是文革,又做了什麼?在改革開放時期不去直視錯誤,經濟改革到現在國家富裕了(雖然大部分人還是貧苦,但政府確實很有錢)就開始說不能用後三十年否定前三十年,還開始不斷打壓公民社會,我們不難想像這樣的國度會發出怎樣的聲音。

每一個個人,在這種自由的崩壞之中,曾經如何參與,如今又到底角色如何?

每一個個人,在這種自由的崩壞之中,曾經如何參與,如今又到底角色如何?

非常好的大變局時期,大學第一線教師得手記。香港曾經那麼自由,如今又崩坍的如此之快,值得深刻反思!

我還記得快十年前剛上大學的時期在看到知乎上面許多中國人對社會問題的分析,深入淺出且邏輯清晰,心下擔心未來要與如此優秀的年輕人在世界的舞台上競爭實在是壓力山大,當下更加督促自己用功——不要在台灣以管窺天,以為週邊的年輕人不思考社會議題不關心公民政治就可以放鬆自我的學習。

結果現在快十年過去了,我發現台灣年輕一代和我這代的人們都開始關心社會議題,每個人都在盡自己的一份心力再讓這個社會變得更加美好…反而是中國那邊開始變得奇怪,知乎上關於政治社會議題的評論也都越發淺薄與殘忍:低端人口清理、新疆光榮的勞動改造、入關學、留島不留人…等,無不顯示這代中國年輕人對於弱勢族群的蔑視,以及為了達成「歷史使命」可以無所不用其極的殘忍。

知性的話語被冠上公知恨國黨的帽子被棄之如敝履,「民主」「自由」變成負面的詞語,「獨裁」「專制」與「遠見」「效率」劃上等號。為了政治將中醫治療COVID-19作為議題瘋狂炒作,但專業人士都看得出來這是在唬爛。

如此瘋狂的國家如果真的能在未來取得如他們主席所說的科技創新與突破,擊敗美國建設起人類共同體的話…我對人類這個物種的期許也將徹底改觀:因為這證明了人類的進步不是依靠自由與智慧,而是暴力與思想控制,這將是多麽可悲絕望?希望那天不會到來,希望。

辛苦了。

年轻人觉得什么问题都有一个绝对正确的答案,所以在网络上叫嚷着抄作业,而提出问题的人让他们感到困扰,所以支持政府阶级掉那些提出问题的人。文章的前半段让我一下想明白了这个逻辑。

形塑这一代大陆年轻人的是高压政治环境,而远比年轻人强大占有更多资源的同时代中产如果还在沉默的话,不是太有资格骂年轻人吧。中国Z世代年轻时候被形塑是不幸,当然如果将来有机会认识到自己的逼仄和极端,为自己过去的行为和言语悔过负责是成年人份内事,红卫兵亦然。

這句話很感動,只有深陷其中的人才知道這裡的該和不該背後有多少的思量。

「從那個學期開始,我常常在課堂上提醒學生,如果需要的話,要尋找專業幫助。這不是我該做的工作,但這也是我該做的工作。我和學生說,不要什麼都憋在心裏,難過時要去找能夠交流、聆聽的人。如果實在找不到,可以來找我,我是最後的選擇。我知道我不是心理醫生,但如果他們真的找不到人了,我會盡自己的力量。」

可以看到人是多么容易被环境所改变。他上台不过10年,社会环境、人文环境已经天翻地覆。有时我很奇怪,难道之前的年轻人们都没有记忆吗?都不记得10年前是什么样子吗?还是被迫保持沉默呢?还是已经被越来越极端民族主义的叙事洗脑了呢……

对于很多中国大学生来说政治是一个1/0的问题,中间不存在空间,这是整个教育系统和网络环境灌输给他们的

第一次沒有本地學生的課堂那段,好笑又悲哀

極權國家才能夠洗腦人

這篇文章所言,正正反映了這些中國學生思考方式上的一些問題。不僅僅是這些學生,端傳媒見到的親共分子亦是如此。

首先,如此位教師所言,無法準確定義詞彙。譬如外國媒體講一些他們不中聽的話,就會講其受眾是“被洗腦”。其實若果以現實的媒體生態對照辭典上“洗腦”之定義條件,就會發現兩者相差千里。或者以“民主等同一人一票”作為定義,講一人一票如何差,自己畫靶來進行攻擊。

其次,缺乏一個完整的論述過程。若果需要將兩件事情建立因果聯繫,僅僅於其前面加上“因為...所以”是不夠的。需要一步步有一個明確的推論過程。而推論過程中,亦應當避免false cause這種淺顯的邏輯錯誤。譬如許多人認為“美國有槍擊,有吸毒,有種族歧視,有xx..."是因為“自由民主”,那麼如何從“自由民主”推導到以上的問題?這些人最多會舉一些例子,以說明“因為美國有了自由民主,然後這些事發生,所以是自由民主的問題”。

現在的中國人,可以很容易接觸到成套有許多艱深名詞的話術,更為神奇的是這些話術還可以幾句話解釋各種複雜的問題。所以我覺得人需要勤於思考,而且不要被馴化得怕思考,這不僅僅可以防止認知障礙,亦能有效拒絕此類罐頭話術。

对世界单线条、物质化、简单化的认识,不会思考,不接受认知外的观点,只问立场不问是非,中国青年成功变成他们父辈年轻的样子,充满对抗,手段卑劣。他们口口声声说别人被洗脑,不知自己被洗脑入骨髓,他们一口一句香港废青,其实当代中国青年才是最无理想、最低质的一代。

看到同代人被如此废青代表,会不平,会痛心,也会羞耻…但回过头来,GenZ可能真的如此割裂吧,从小生长在一个有意识把你割裂和隔离的政治环境,滋生傲慢与偏狭,幸存者又有几人

只希望社会对GenZ别失望

好多错别字啊..感全感?不然叩头?

今年走在香港大學的校園里,已經完全感受不到過去的多元氣息了。

这些小留大多出身于中国的中上阶级家庭,除了习得那些物欲,他们的价值构成都来源于高中之前课堂上一些官话和套话。疫情以后这些top500的cornell、hkust的留学生跑到国内高校借读,展示出的思辨能力、学习能力甚至个人基本素质都实在让人避而远之

这才是一代废青!!!

「我們也很少涉及3T話題(台灣、台北、天安門)」

我猜第2個T應該是Tibet吧(西藏/圖博)......編輯可以確認一下原文

嗯,這位老師要聽聽黃明志的新歌《聽著玻璃心碎從聲音》,韮菜的存在價值是被收割,而不是被開化。

有同感。写得真好。

真是辛苦了。

教师还需要忍受这一代废掉的大陆年轻人,我只愿他们有朝一日为自己感到羞耻。