農尚青原本叫「Chris」,升上大學為了酷一點改為「Khris」。直至他成了電子音樂人,為了建立一個獨立於流行曲作品的身份,他把字母打亂,重新排列成不同組合,最終選定了「hirsk」。世上英文名字千百萬個,但在他看來,與其挑選截然不同的身份來代表自己,拆解、重組現有的,彷彿才是理所當然的選擇。

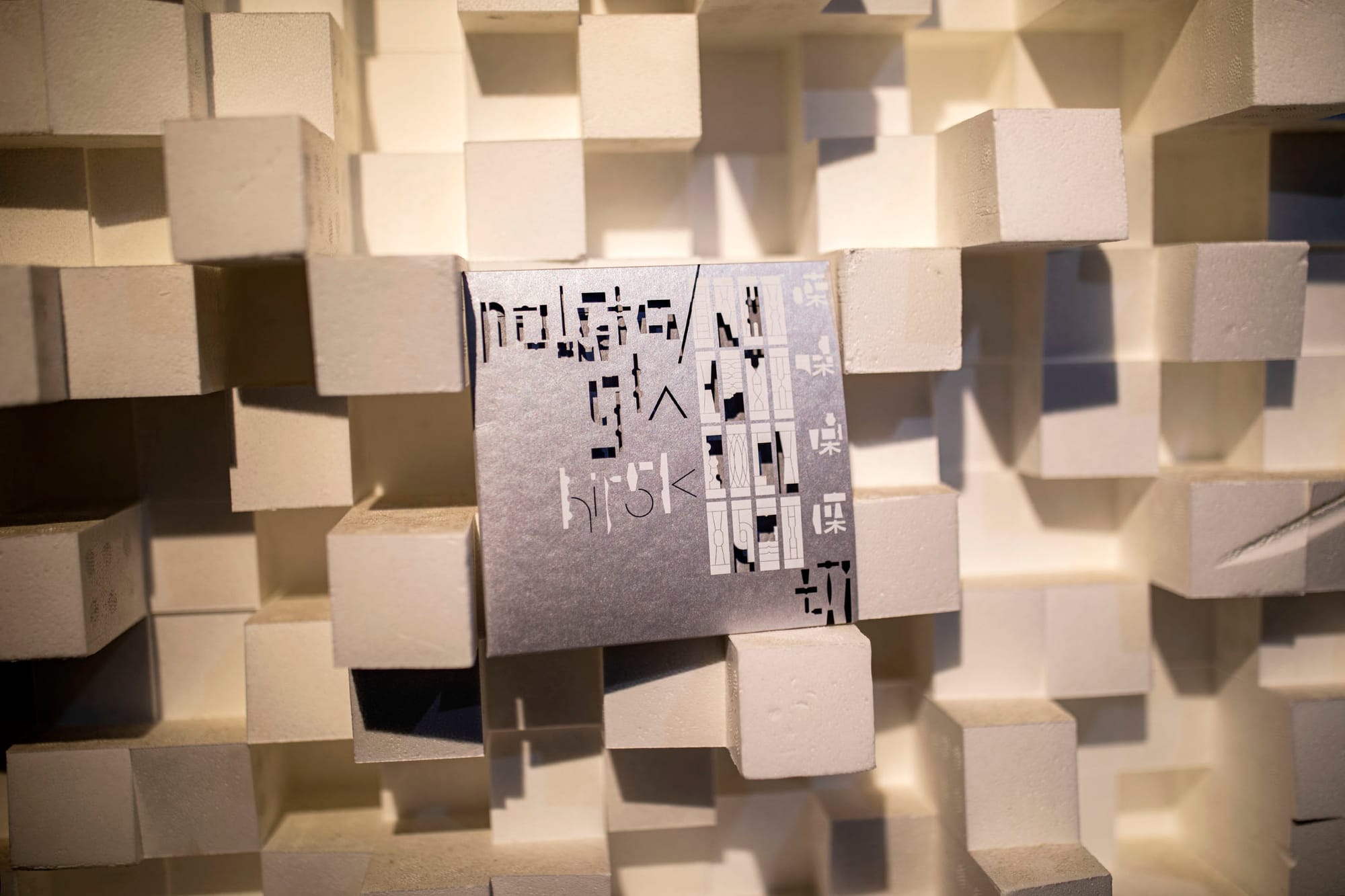

他的首張專輯完成後,命名邏輯也相同:蒐集所有關於噪音的字詞,發現朱自清散文〈槳聲燈影裏的秦淮河〉中用過的詞組「噪噪切切」,他將「噪」與「切」重組成《噪噪噪噪切》一名。正如他的音樂創作心法--發現,裁切,加以組織成為新的作品。