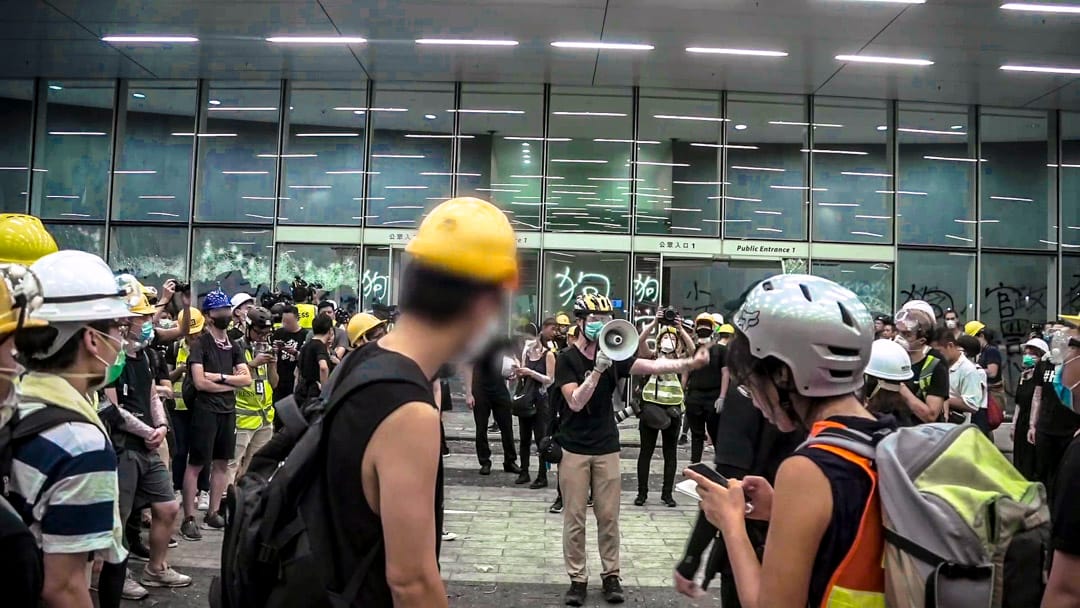

《佔領立法會》、《理大圍城》這兩部由「香港紀錄片工作者」攝製團體製作的紀錄片,紀錄了過去一年多以來發生在香港的民主示威浪潮,以貼近運動參與者的角度,呈現了反修例運動發生至今,對香港社會相當關鍵的時代轉捩點。其中,《佔領立法會》紀錄了2019年7月1日示威者佔領香港立法會的過程,《理大圍城》則拍攝了2019年11月在香港理工大學紅磡校區發生的大規模警民衝突——特別聚焦17、18日兩天,當警察連日包圍校區,雙方的對峙進入白熱化後,示威者受困圍城、後援被阻,面臨警察將發動下一波更猛烈的攻勢之際,運動是否繼續、又該如何繼續的掙扎與困境。

這兩部紀錄片於2020年的香港獨立電影節首映,而後,前者入圍第57屆金馬獎最佳紀錄片,後者入選阿姆斯特丹紀錄片影展長片競賽,獲得最佳剪輯獎,又在今年1月獲得香港電影評論學會2020年最佳影片獎。隨國際間討論聲浪升高,2020年7月港版《國安法》通過後,兩部紀錄片在香港映演卻遭受到電檢局百般刁難,《理大圍城》被評為「三級」,禁止未成年人觀看,並要求在紀錄片前加上警告字句,指片段內容「根據現行法例可能會構成刑事罪行」,又指「部份內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成份」,甚至受審回來的影片光碟,也成了碎片。

無論《佔領立法會》或《理大圍城》,影片的企圖不僅在於紀錄事件本身,而是參與其中的人們面對環境的各種掙扎和身心處境——是什麼讓個體在當下做出決定、決定是什麼、將導向什麼後果。不同的政治立場、社會身份 、世代、在運動中的不同位置,影片盡可能梳理運動中展露的層層差異,以及由此而來的矛盾與衝突,人們面對這些的抉擇、彼此說服或未能說服。這個過程中,紀錄片團隊面對社會事件,勇敢直面運動中的殘酷與真實,從齊上齊落、手足成形,到這些信念面臨的危機,也逼視作為創作者自身的脆弱。對此,身在海外的台灣影評人、紀錄片關注者謝以萱為端傳媒聯絡了紀錄片攝製團隊,進行了一次直接問答的訪問。