如果追蹤香港的拘捕、檢控和法庭新聞,會發現反修例運動從未遠離。隔一段時間就突如其來的大搜捕,配合着幾乎成為日常的個別拘捕,一場史無前例的大清算,正包圍香港不同界別人士。被追緝的包括曾投入運動現場及後援的人們,公民社會不同版塊的組織與個人,以至一些不曾被報章報導的普通市民。

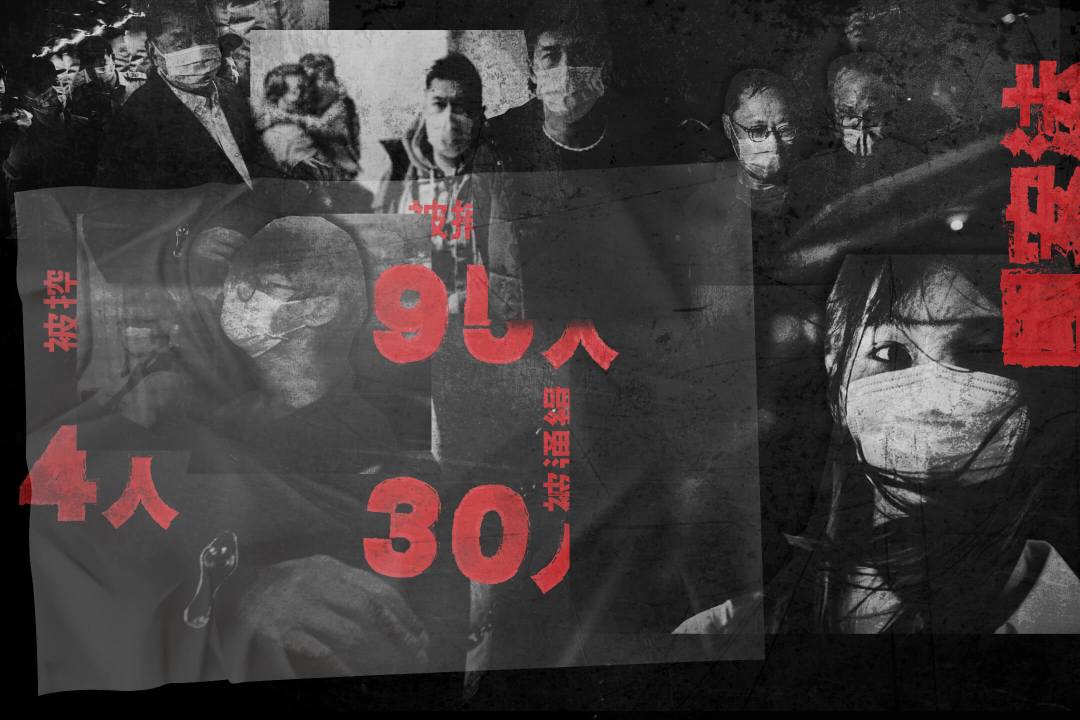

去年,端傳媒詳細統計2019年6月9日至2020年6月30的數據,發現當時已有9216人被捕,超過當時全港在囚人數7023人,被捕者中,接近兩千人被檢控。2020年6月30日深夜,港區國安法生效,香港進入另一個時代。與反修例運動現場有關的拘捕仍持續進行,同時,更有大量的議員、區議員、公民社會版塊人士被捕,他們通常被理解為運動中的和理非力量。同一時間,並不依循香港普通法體系而撰寫的國安法被納入《基本法》附件三,最高刑罰為終身監禁。這法案成為全新武器,至今95人被捕,4人被檢控,法律工作者在高壓下摸索着這條法律的邊界。

針對上述大量案件,端傳媒每日整理傳媒公開報導和警方數據,收集自2020年7月1日至2021年1月26日的每日拘捕、檢控數據,呈現國安法時代的大搜捕趨勢和特點。至今至少1136人次被捕,144人次被檢控,除國安罪外,大量拘捕也繼續以非法集結、刑事毀壞、暴動、協助罪犯進行,個別人士重複被捕、被檢控。

值得注意的是,由於數據統計自公開報導,若有被捕事件未被報導,則無法得知其被捕情況。故此,實際被捕數據應多於1136人次。

也有被捕人士,在被捕數月後才在社交媒體公布相關消息。例如,一名經常於示威現場出現並打扮為朝鮮領導人金正恩的男子,2021年1月在Facebook表示,他曾於2020年10月被警方以「無牌藏有槍械及彈藥」上門拘捕。警方指他曾收到BB彈槍,但他表示未曾收過。

1136人次中,不少屬於三次大型的街頭拘捕:2020年7月的七一示威、9月的九龍大遊行及10月的有十一示威。儘管街頭不再出現2019年的劇烈警民衝突,警方仍在現場拘捕數十至上百人,涉非法集結、刑事毀壞、管有攻擊性武器等罪名。

此外,2020年亦出現數次示威場合以外的大搜捕事件。「現在是不同(拘捕)模式了,之前是在地包圍,過去7個月,七一的搜捕、《蘋果日報》的搜捕、理大圍城、12港人、35+ ⋯⋯ 這些事發之後的搜捕多了。」律師張維熹(化名)自反修例運動後一直接手相關案件,考慮到安全原因,不便具名。(編註:香港民主派於2020年7月11及12日進行立法會初選,力求取得過半、即35個議席。)

2020年8月10日,一天內先後有10人涉嫌違反港區國安法及串謀欺詐罪等被捕。這天早上,警方先拘捕5名包括黎智英在內的壹傳媒高層及黎的2個兒子,隨後,警方再以國安法罪名拘捕3人。這是國安法生效後,首次以國安罪為名的大搜捕。

值得留意的是,已經在獄中服刑的人士也會因其他罪名再次被捕。

2021年1月6日,警方出動一千警力,全港搜捕涉35+公民投票初選計劃的民主派人士,指他們涉嫌違反國安法顛覆國家政權罪。1月7日,警方再於獄中拘捕正在服刑及還押的2名參與初選人士,其一為正因2019年包圍警總案服刑的黃之鋒,另一人為正因被控發表煽動文字而還押的譚得志。

警方繼續在搜捕涉及2019年反修例運動的案件。2019年11月的理大圍城事件,警方當時拘捕超過1300人,此數字超過2014年雨傘運動的總被捕人數。到了2020年7月和9月,警方再次拘捕33人,其中31人是在早前已經「踢保」,他們這次拘捕後被正式落案起訴。

而對於721元朗白衣人無差別襲擊事件,截止2020年7月,警方拘捕37名涉案的白衣人,僅7人被檢控暴動及串謀有意圖傷人。到了2020年8月和9月,警方則兩次拘捕非白衣人人士,涉案人士共14人,其中包括當日在元朗地鐵站直播、其後在車廂中被打民主黨前立法會議員林卓廷。

踢保

據端傳媒統計,過去七個月的被捕人士,其後陸續遭受檢控,最新檢控率為12.68%。其中,僅有3個月的被捕人士至今的檢控率超過40%,其餘有1個月低於14%,剩下3個月為個位數。

端傳媒曾統計2019年6月9日至2020年6月30日,反修例運動案件的檢控率,發現檢控最高的月份是2019年6月,達到六成,而後逐步下滑至二成,而2020年2月之後的檢控率更是不足一成。

不過,律師張維熹指出,儘管目前檢控率不高,但不能以為被捕之後就完結了。不過,根據香港法律,只有民事案件才設有追溯期限,刑事案件則不設追溯期,這意味著一經被捕,律政司和警方永遠保留蒐證和檢控的權力。

在最新統計數據中,至少有66人屬於「踢保」後再次被捕,被捕後的檢控率達到100%。

反修例運動以來,公眾質疑警方濫捕的聲音不絕。接手上百宗反修例案件的律師潘銘睿(化名)向端傳媒指出,「我一直用三部曲形容:拘捕,檢控,定罪。有很多拘捕應該有很多檢控,如果檢控不多,就是濫捕。很多案件拿去法庭吿,但定罪率好低,代表成日吿錯人,證據不足。」考慮到所談論的事件比較敏感,他不願具名。

潘銘睿指,以其接手的暴動案件為例,定罪率十分低。另外,根據律政司《香港刑事檢控 2019 》,2018及2019年,裁判法院定罪率(包括認罪及審訊後定罪)約七成,區域法院定罪率約九成。而據立場新聞報導,反修例運動案件統計至自2020年9月30日,定罪率不到五成。

潘銘睿將濫捕濫告的情況視之為一種司法「騷擾」(harassment),「我不理了,吿了先,是將球交給法庭。法庭只是詮釋法律的地方,(卻)將法庭擺了上台......是將政治問題交給法庭決定。」

潘銘睿指出,新聞工作者蔡玉玲的案件也是一例。2020年11月,香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲,被指涉嫌製作節目《7.21誰主真相》時,登入車輛登記冊查詢車牌信息的行為違法,被控兩項「為取得《道路交通條例》下的證明書而作出虛假陳述」罪。

根據公開報導的整理,至少425人無法從公開報導得知被捕具體罪名。在可統計的罪名中,被捕人數最多的前8項罪名依次是,非法集結、國安法、參與未經批准的集結、協助罪犯、阻差辦公、暴動、刑事毀壞、及串謀欺詐。

國安法是被捕人數第二多的罪名。警方回覆端傳媒查詢指,截至2020年12月31日,有40人因國安法被捕,其中32人為男性,8人為女性,警方拒絕透露完整名單。端傳媒根據公開資料統計,僅收集到29人的資料。

到了2021年1月6日及7日,涉「民主派35+公民投票」初選計劃,再有55人以國安法被捕。統計合共95人被捕,目前僅有4人被檢控,檢控率僅有4.2%。另外,還有30人因國安法被通緝,包括流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰、前立法會議員許智峯等。

除新設立的國安法外,警方繼續在使用刑事條例中的罪名進行大量拘捕。其中第一大罪名是非法集結,375人因此被捕,另外也有22人因港英時期設立的暴動罪被捕。

總體而言,警方進行拘捕時所指控的罪名超過50種,除上述所列外,還有洗黑錢、縱火、藏有攻擊性武器等。

因國安法被捕的95人中,有11人無法得知具體信息,包括他們的姓名、界別、因何被捕等,另有1人被捕時的罪名無法具體確定。

據端傳媒統計,在新設立的國安罪種,被捕人數最多的罪名是第22條顛覆國家政權罪,刑期最高為無期徒刑,最低處三年以下有期徒刑。

張維熹認為,與香港的普通法相比,國安法實行的是另一套法律邏輯,包括國安法在香港無制定過程,法官為指派且名單不公布。

港區國安法第44條指香港行政長官可從目前法官中「指定若干名法官」處理國家安全案件。2020年7月3日,特首林鄭月娥制定6名裁判官,未有公布名單,眾新聞曾就《公開資料守則》兩度索取資料,特首辦拒絕提供,並指法官姓名和職稱屬個人隱私。目前,公眾幾乎只能在國安案件開庭審理後得知指定法官的身分。

保釋條件亦有顯著變化。「國安法會給到警隊更多權力。可以拘捕你,可以不上法庭就沒收你的護照。」潘銘睿表示。

在一般刑事案件中,警方須在拘捕後的48小時内決定是否將被捕者交由法官審訊,否則要讓嫌疑人保釋。據《警隊條例》第52條,除非罪行性質嚴重,否則警方應讓被捕者以合理款額擔保,保證該被捕者會在指定時間應訊。

這意味著,一般刑事案件中,被捕者保釋時無需交出旅遊證件,只需交付保釋金,而正式被起訴上庭後,才可能在法官許可下,被沒收旅遊證件。

國安法改變了這一規則。根據國安法第四十二條,「⋯⋯對犯罪嫌疑人、被告人,除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的,不得準予保釋。」及第四十三條,「准予警方等執法部門在調查嚴重犯罪案件時採取的各種措施」、「要求涉嫌實施危害國家安全犯罪行為的人員交出旅行證件或者限制其離境」。這表示,警方以國安法拘捕後,被捕者的保釋條件可以包括交出旅遊證件或限制離境。

據資料統計,國安法被捕者中至少有58人需交出旅遊證件。

潘銘睿解釋,以前根據普通法無罪推定的原則,「給保釋是正常,不給保釋是例外......除非有些情況不給保釋,包括有棄保潛逃的風險,有重犯的可能性,有干擾證人的可能性。因為它當你無罪,所以一般都先給保釋。」現在國安法案件不同了,「要證明自己沒有犯案的風險,才能保釋。」

目前,被正式以國安罪起訴的4人中,唐英傑、鐘翰林和馬俊文都不得保釋,還押天數最長已超過206天。而黎智英曾於2020年12月23日獲准保釋,不過終審法院於12月31日准律政司上訴,黎智英再被還押。2月1日,終審法院將開庭審理黎智英的保釋上訴。

潘銘睿說,自己也在等待終審法院對國安法第42條的解讀,「究竟有沒有改變普通法的無罪假定呢。」

自反修例運動以來,潘銘睿所屬團隊處理上千宗社運案件。面對國安法,他選擇用化名接受訪問。國安法落地後,不少人找潘銘睿諮詢國安法,但他發現很難給出具體建議。

「如果一個法律是很高高在上的,是在我們頭上罩住,你是不知道自己會踩到哪條法律界線。因為整個機制,檢控是有國安的法官,拘捕是有國安的警察,法官都有國安法官,是不是牽涉國安法就是第二套(機制)?」

潘銘睿透露,身邊不少律師都不敢接國安法的案件。另外,他也感到憂心,之後會否出現指定律師才能接國安法案件。

反修例運動過去一年半,案件堆積如山,不少還未進入審訊階段。例如2019年理大圍城的暴動案,至今仍未排期審訊。潘銘睿表示,自己手上的暴動案,已經排到兩年多之後的2023年9月。許多案件因為人數多,審理需要二三十天,加上法庭數量不夠,等待的時間越來越長。

「一個案件,要等四五年,你不知道最後發生什麼事,你不知道打官司是什麼,法庭、差館都沒去過,一下就你吿暴動。很多東西都不知道,他不是應該能掌控到這些事的。是不是要讀書呢,是不是要工作呢,他的人生是不是停滯了?這是一個最大的衝擊,尤其是對年輕的被捕人。」潘銘睿估計,檢控潮的大浪至少會打到2025年。

(端傳媒實習記者湯偉圓、葉潔明對本文亦有貢獻。)

(為尊重受訪者意願,文中潘銘睿、張維熹為化名。)

@jackhui 你也是認真找;但你整個「拘捕不一定是為了檢控」的論證,也真的是不著邊際。香港警察在拘捕的時候,會作出類似這樣的宣示:「我而家懷疑你____,違反香港法例____,對你作出拘捕。」懂嗎?拘捕是因為懷疑某人犯法,而要證實某人是否犯法,檢控是必要的程序。當大量被捕人士最終沒有被檢控,可以意味著警察運用拘捕的權力,去達成偵緝犯罪以外的目的。是的,也就是你說的「規管遊行和示威」。但遊行和示威在香港是基本人權,受基本法保障,法律並沒有賦予警察權力,為了規管某些行為而作出拘捕。這是目前指控警察濫權的依據,而眾多媒體整理的,乃至官方公布的數據,都可以用作支持這一指控,我真的是看不到你為什麼覺得數據支持你的論點。

純粹反駁謬論,望眾知。

文中数据是支持我的论点的啊。。

@天竺鼠 而且文中数据是我的论点的啊。

@天竺鼠 我提出这个理由,是因为我尝试研究了警察“为什么拘捕”这个问题。

你所说的警察拘捕是为了检控的根据是什么呢?我翻了警察条例,对不起我找不到(如果你能提供来源非常欢迎)。

我找到相关的在于警察的责任是“拘捕所有应当拘捕且有合理理由拘捕的”,当然我也没有找到什么是合理理由。

我找到支持“以检控为理由拘捕”的条文,在于“侦查犯罪”是警方的责任。但在同一条文下,“规管游行”也是责任,那是否同样也可以作为理由拘捕?

数据报道的特点就在于是实证报道,所有内容都应当有根有据,而并非“想当然”。追根究底是有必要的。

感謝記者

任意定罪 搜罗证据强加罪名 匪国的一套在香港发扬光大了

多謝記者細心梳理,將有人被清算的模糊印象具體化

還在說黎智英,李柱銘,陳方安生的,很明顯根本不知道到底發生甚麼事

但也是能理解的,難道可以認自己治理失敗嗎? :)

@ATTTTTTT 其實你除了說「抓他殺他搞定他」,「香港人就是不行就是不忠心」之外,你對香港問題有什麼真見解,對這片土地有什麼真感情呢?

黎智英这种汉奸就应该直接送北京审判,还特么在香港磨磨唧唧个毛线,押到北京去,香港人想要回来简单,连夜通过引渡条例就行了呗,哈哈哈哈哈

@jackhui 你都幾搞笑,「規管游行和集會」係唔需要拉人架,拘捕係因為懷疑某人犯咗法啊,一個人有冇犯法係要檢控同埋定罪架,大規模拘捕完又唔檢控,廣東話叫做9拉,即係濫捕啊。

香港成为当今世界年轻政治犯最多的地方,香港开埠180年,用100年建立繁荣,共产党20年打回原形,谁才是殖民者,显而易见。

香港不是共产党的荣光,香港是共产党之耻。

而且说好的数据报道呢?数据分析在哪里?就一个统计图表吗?这样有点羞辱数据分析工作吧。

一般数据分析工作而言,从数据得到”检控率偏低“这个结论以后,下一步需要做的,就是从数据里研究“为什么检控率偏低”,而不是去推出“这是滥捕”的定性结论。

数据报道的目的,应该是从展示数据及其结构,让大家更好的理解现状,而不是借用数据来呈现自己想要的结论。后一种新闻不叫数据报道,而叫做新闻评论时展示数据。

另外,带有“评论”的文章都不是“新闻”,请不要随便使用“报道”冠名。

检控率偏低的月份,似乎都是出现游行示威的月份,其他月份都在40%以上(不过是否有数据可以告诉我们一般情况下拘捕监检控率是多少?)想提出一个猜想,是否因为这几个月警方拘捕的目的并非检控?

文中所提到的三部曲(拘捕,检控,定罪),并以低拘捕率来推导滥捕。其蕴含一个逻辑,在于拘捕的目的”只是“检控,因此若不进行检控,则属于滥用拘捕权力。但我看警察条例,警察的责任有很多,与“侦查犯罪行为”并列的还有“规管游行和集会“。

若以侦查犯罪行为为目的拘捕,理所当然的,需要在拘捕后便应该检控。但是若以“规管游行”为目的的拘捕,只要拘捕行为达到规管游行需要,是否必然会导致检控?

所以我觉得,检控率低的原因,是因为拘捕行为并不仅仅为了检控,因此在其他职责导致的拘捕行为增加时,会导致检控率降低,并不一定能得到滥捕的结论?

有趣的是,人們都知道的問題,他們只會掩耳不聽。和受港英餘孽影響甚深的一代比較,回歸後的一代對現時的社會狀況最不滿,這可歸類為黎智英之流的影響,還是回歸以來的政策及行政一直失誤?

皇軍掘起過,SS也掘起過,然後化作煙塵。今天的掘起,又會否笑到明天?:)

你们可知道为何我的言论能让你们怒火中烧?你们整个香港过去的教育体系,黎智英的传媒系统,包括一国两制,它给你们的让你们以为是自己无条件应得的。一帮反23条又反国教的乱臣贼子,还妄想获得所谓的双普选,痴心妄想至极。

小弟不才,在端传媒输出这么文字和反馈半毛钱都没赚。你们吵架吵不赢我不是因为我专业,是因为我比你们更面对现实,也更懂得公知和港独的痛点在何处,能把潜在的违法乱纪分子说得哇哇直叫。

这是一个我们崛起的年代,也是见证你们愚蠢的年代。

BigBrotherWatching, ATTTT, unicorn是三大专业高级五毛。以后端友们看到这三个傻逼,直接忽略就行,不用理他们,他们拿钱做事的,时间比你多,抬杠吵架比你专业。当然,现在这三个账号名声太恶臭了,不排除之后他们会改名或者注册新号。

香港人不应该对@BigBroWatching 的傲慢狂妄却直白的嘲讽感到不快。香港人应该反省的是你们自己为什么在国民党,图博,维吾尔以后还前赴后继的上当受骗,自作孽不可活。

@BigBroWatching 那您列舉下北京給了什麼好處香港?說好的雙普選呢?說好的河水不犯井水呢?說實話,80年代的中國,六四陰影之下,如果北京不包容陳方安生和李柱銘,可以收回香港?不過是收回了之後就做強盜而已。

今天国安法抓的越多,就代表过去留下的问题越多。

当一国两制这套系统决定同时收纳陈方安生和李柱铭的时候,就应当预料到他们会像西藏嘎厦政府的达赖喇嘛和大凉山的彝族奴隶主,成为多少好处都无法挽回的白眼狼。