12月21日週一的清早,例行的第一班飛機從上海飛北京。正在去往機場的路上,收到了在北美任教的好友傳來的哈佛大學社會學系系主任Robert Sampson的電郵訊息,傅高義教授在Mt. Auburn醫院因術後併發症不幸去世。看到這條訊息的第一反應,感覺空氣都凝固了,久久不敢相信這是真的,很多和老先生的往事都浮現了出來。

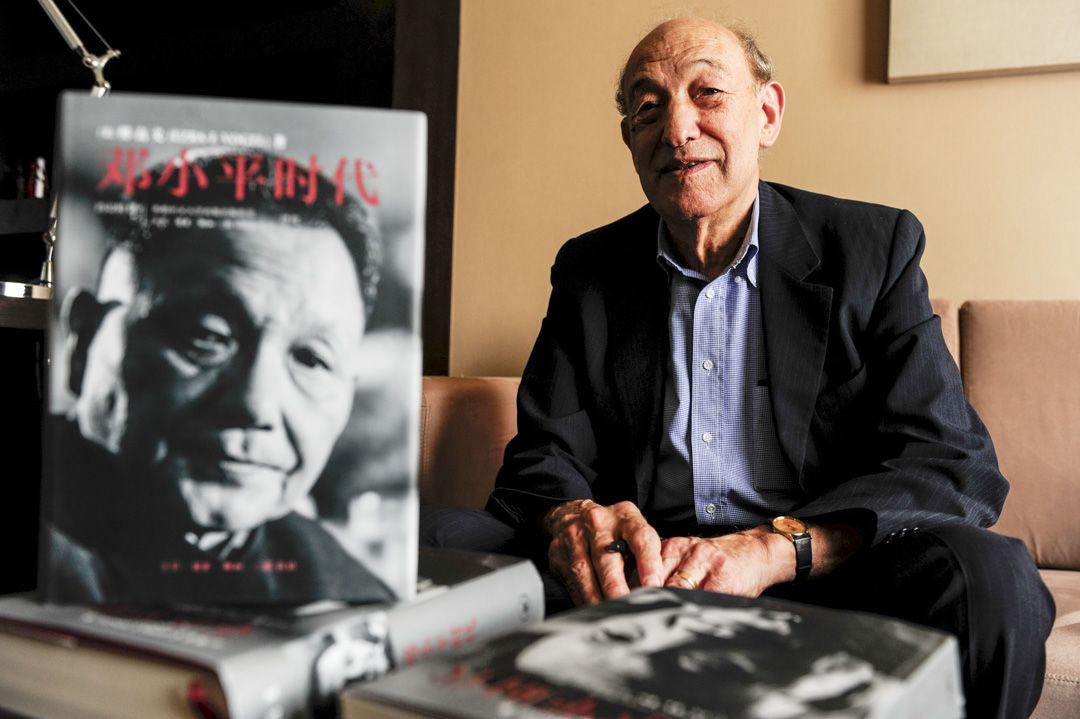

傅高義教授最為人所熟知的,是他出版於2011年的著作《鄧小平與中國的變革》(Deng Xiaoping and the Transformation of China),以及一系列有關日本社會的研究。特別是《鄧小平與中國的變革》一書於2013年在大陸出版簡體版,並取名為《鄧小平時代》之後,更是成為深刻理解當代中國政治、經濟及社會轉型的必讀書目。

很多人會下意識地覺得,傅高義教授是一位政治學者,亦或者是一位歷史學家,事實上,他畢業於哈佛大學社會學系,是一名地地道道的社會學家。

很多人會下意識地覺得,傅高義教授是一位政治學者,亦或者是一位歷史學家,事實上,他畢業於哈佛大學社會學系,是一名地地道道的社會學家,所接受的,也是專業的社會學學科訓練。他所教授的學生中,有不少也成為了著名的社會學家,比如加州大學伯克利分校社會學系的高棣民(Thomas Gold)、哈佛大學社會學系的懷默霆(Martin King Whyte)。後來懷默霆又教授出了目前在史丹福大學社會學系任教的魏昂德(Andrew Walder),所以從學術家譜上來說,我有的時候會和老先生開玩笑,說應該喊他為祖師爺(great-grandpa)。當然,事實上,每次見到他的時候,他都會對我們這些後生平等以待,真心相授。

2015年的秋天,我還在史丹福大學進行博士後的研究工作,同時辦理着入職清華的手續,在師母戴慕珍(Jean Oi)的邀請之下,和導師魏昂德一起來到北大斯坦福中心。那年秋天,正適逢懷默霆從哈佛榮退,於是魏昂德就建議把榮休紀念會放在北大斯坦福中心,也一併邀請傅高義教授前來中心小駐,也可以更加方便地為他的新作《胡耀邦傳》收集一手資料和訪談素材。榮休會上,懷默霆的學生們悉數從世界各地飛來北京,傅高義教授第一位上台致辭,追憶當年他在哈佛教學的往昔。我坐在魏昂德老師邊上,聽着台上老先生所描繪的那些點點滴滴的動人故事,彷佛看到一個黃金歲月裏,一群年輕的學者們如何紮根中國研究,培養學術薪火,那股學術的動脈悠久綿延,就好似縱橫奔騰的海潮,從未停止。

彼時,傅高義教授的助理竇新元也每天都來小院,所以常常有機會大家在中心的小院子裏一起聊天,也時不時的碰到前來拜訪老先生的學者,以及提供口述史料的那些歷史親歷者、見證者們。同時又因為我的博士論文研究的是1966-68年的廣州,而魏昂德老師當時正在撰寫《脱軌的革命:毛澤東時代的中國》(China Under Mao: A Revolution Derailed),所以我們倆又會一起,時不時去和老先生一起就毛時代的中國去討教一番。那一年的北京秋天,是和老先生相處最長的一段學術時光,也是我自己最為悠閒的一段日子。等真正加入清華之後,每日不得不三頭六臂,在學術、教學和行政的工作中尋求平衡,此是後話了。

對於傅高義教授的學術遺產,今天已經有太多的解讀,而大家往往更加關注他後期的《鄧小平與中國的變革》,以及因此書所產生的一系列爭論,卻往往忽略他早期的研究,以及作為社會學家的傅高義,在分析中國社會時所採用的社會學分析思路的源泉和範式。這裏,我更加想就這幾個小點,談談我的一些個人體會。

起於帕森斯的社會學王國

1920年代,是社會學研究的一個分水嶺。1917年,法國社會學家涂爾干去世;1918年,德國社會學家齊美爾去世;1920年,另一位德國社會學大師韋伯去世,18歲的帕森斯剛剛進入Amherst學院。伴隨着這一批古典社會學巨擘的相繼離世,如何去解釋現代文明因工業化大生產所帶來的精神空虛與資本野蠻,慾望與理性、秩序與自由之間的系統性張力,成為了新一代社會學家的歷史命題。

1927年,從德國海德堡大學修讀完博士學位的帕森斯返回美國,加入哈佛大學社會學系任教。1940年代,帕森斯出任哈佛大學社會學系主任,並在自己所提出的結構功能主義的理論雄心之下,於1946年將社會學系改名為社會關係系(Department of Social Relations)。在帕森斯看來,我們的社會就像一個功能分割而又彼此聯繫的高級系統,不同的功能之間只有彼此均衡配合,才可以維護系統的穩定運作。

此時的美國,正處在二戰後的穩定期,對於社會均衡繁榮穩定的渴望,導致帕森斯的結構功能理論成為社會學研究的主要流派。1952年,傅高義進入哈佛大學社會關係系攻讀社會學博士學位,在6年的博士生涯中,也不可避免地受到帕森斯社會均衡觀點的影響。但是結構功能主義的理論解釋力度又是如此的僵硬,特別是對於年輕的學子來說,一味地強調社會強制一律的高度整合是多麼的無趣。1958年,完成博士學位的傅高義,選擇前往日本進行區域國別研究。

傅高義對於現代性的闡釋更加具象,也更加微觀。他更喜歡針對一個特定的區域,而非兩三個國家和地區在比較的維度下進行分析。

而同一年,正在哈佛大學俄國研究中心從事研究工作的巴林頓·摩爾(Barrington Moore)出版《政治權力與社會理論》一書(Political Power and Social Theory),正式從傳統的國別研究開始邁向宏觀歷史社會學分析,並開始進入到最重要的學術著作《民主與專制的社會起源》(The Social Origins of Dictatorship and Democracy)的寫作中,希望告別帕森斯的結構功能分析框架,從比較歷史社會學的角度出發,去勾勒一幅多線複合結構的現代性演化圖景。

但和同樣是社會學博士畢業的摩爾不同,傅高義對於現代性的闡釋更加具象,也更加微觀。他更喜歡針對一個特定的區域,而非兩三個國家和地區在比較的維度下進行分析。在日本的兩年田野經歷,一方面塑造了他對日本社會貫穿整個學術人生的研究熱情,以至於這幾年當大家都在翹首以盼《胡耀邦傳》這一本著作的時候,他又間中完成了《中國和日本:1500 年的交流史》(China and Japan:Facing History)一書(亦或者其實他一直都希望《胡耀邦傳》是他的最後一部著作),同時也使他開始着迷於東亞現代性這一命題,並在從日本返回美國之後,很快加入到哈佛大學東亞研究中心(Center for East Asian Research,後來為了紀念費正清而改名為「費正清東亞研究中心」)學習中文、中國歷史,開始埋頭進入到當代中國研究的學術陣地。

扎進區域研究的學海

區域研究和社會學研究相比較,更加強調對一個具體個案進行手術刀式的解剖,只需要和這一個個案所進行的相關過往研究進行對話,利用新的材料,講好一個新的故事,就已經十分出彩。

1960年代的美國,伴隨着麥卡錫時代的衰落,學者們研究中國的新機會正在湧現。不僅僅是費正清領銜的哈佛東亞研究中心,更多的美國一流高校開始重視東亞社會的發展與變遷。1961年,密歇根大學成立中國研究中心;同一年,耶魯大學成立東亞研究理事會(The Council on East Asian Studies);1968年,史丹福大學也成立起東亞研究中心。一批中國研究學者,包括Michel Oksenberg, Stuart Schram, John Lewis, Leonard Schapiro, A. Doak Barnett開始就共產主義中國的組織形態、官僚體系、蘇聯模式開始展開研究。

區域研究和社會學研究相比較,更加強調對一個具體個案進行手術刀式的解剖,這樣的解剖並不需要去關照一個一般性的社會學議題,也不需要去找尋一個經典的社會學理論進行反覆的對話,以期延展出新的理論;相反,區域研究只需要和這一個個案所進行的相關過往研究進行對話,利用新的材料,講好一個新的故事,就已經十分出彩。

而1960年代的中國,一方面政治運動正如火如荼,另一方面卻又對外封閉,讓想要研究它的學者只能隔岸眺望,望眼欲穿卻又不可得,往往只能通過官方的報紙、廣播,並在之前學者的二手文獻中進行有限度的探究。在這種情況之下,港英政府治下的香港便以其得天獨厚的地理優勢,成為了當時中國研究的前沿據點。而正是因為香港的存在,所以這一時期的學者,也都不約而同地以毗鄰香港的廣東作為一窺共產主義中國的縮影,對廣東的考察也最為廣泛、影響最為深遠。

「沒有這個中心(USC)的話,當代中國研究當何以進行?整個六十年代及七十年代,如果不是來到香港,得到中心的支持,我們何以了解當時中國人每天的生活?」

傅高義也不例外。1963年,他來到香港,開始了當代中國研究的第一站。這裏,就不得不提一下大名鼎鼎的大學服務中心(Universities Service Centre for China Studies)。同一年,在亞皆老街155 號一座殘舊的小花園洋房裏,大學服務中心正式成立,作為一個獨特的學術機構,這裏幾乎孕育了幾代中國研究的學者,成為了中國研究最為重要的據點。用傅高義2005年在《中國研究》(The China Journal)雜誌上發表的回憶文章(The first forty years of the Universities Service Centre for China Studies)開篇所言,「沒有這個中心的話,當代中國研究當何以進行?整個六十年代及七十年代,如果不是來到香港,得到中心的支持,我們何以了解當時中國人每天的生活?」1988年,大學服務中心正式搬遷到港中大校園,我博士論文的很多一手學術資料,也是在此間獲得,受益良多。再看到今日風雨飄搖中的大學服務中心,真是讓人感慨良多。

就在大學服務中心成立前的一年,1962年,大批廣東地區的移民獲准越過邊境進入香港,再加上逃港的偷渡客,這些人成為了傅高義第一批的訪談對象。與此同時,他開始系統閲讀廣東省內的《廣州日報》、《羊城晚報》、《南方日報》,這些地方性報紙提供了《人民日報》之外的在地視角,也幫助傅高義可以更好地觀察地方和中央之間微妙的權力關係,以及地方幹部和外來幹部在地方權力譜系中的角力。這一些材料和訪談對象,也構成了傅高義早期對共產主義中國的局部性圖景研究,對廣東的社會、政治、經濟情況進行了深描,並最終凝聚成兩本書,分別是1967年和A. Doak Barnett合作撰寫的《共產黨中國的幹部、官僚機構和政治權力》(Cadres, Bureaucracy, and Political Power in Communist China),以及1969年的《共產主義下的廣州》(Canton Under Communism),以及多篇學術論文。(註1)

僅僅依託報紙和針對移民、偷渡客這類特定群體所進行的訪談,再加之廣東情況的特殊性,以此為個案所進行的實證研究,結論必然有着一定程度的偏誤。

必須要承認的是,由於此時海外學者尚沒有辦法進入中國進行一手的田野調查,僅僅依託報紙和針對移民、偷渡客這類特定群體所進行的訪談,再加之廣東情況的特殊性,例如粵語文化、遠離政治中心,因此以廣東為個案所進行的實證研究,所得出來的研究結論必然有着一定程度的偏誤(bias)。

譬如,傅高義在對文革時期廣東紅衞兵派系鬥爭的一篇研究論文中(註2),就將派系分裂與衝突追溯到文革前中國政體的制度結構,並將衝突中積極分子的政治行為歸因於他們對既定社會政治現狀的不同取向:一面是「激進」派系,主要由具有「壞」政治標籤的社會群體組成,試圖從根本上挑戰現有秩序的合法性,剝奪特權群體的優勢;另一面是「保守」派系,主要由具有「好」或「紅色」政治標籤的社會特權集團的成員組成,他們作為既得利益者,力圖保護現行社會秩序並維持現狀。

這一分析思路同時也貫穿在了這一時期研究中國政治的其他學者的分析之中,包括Michel Oksenberg, Victor C. Falkenheim, Stanley Rosen, Hong Yung Lee。但正如徐友漁在《形形色色的造反》一書中所指出的,「過分強調社會矛盾的傾向,把紅衞兵的派別劃分和派別鬥爭完全歸結於這種矛盾。實際上,雖然這些矛盾是中國社會的真實問題,但大多數紅衞兵確實是在為假問題而爭鬥,他們的利益意識遠未成熟。即使某些人有清醒的利益意識,並在個人行動中表現出來,但紅衞兵組織的政策和行動在很大程度上並未受社會矛盾的趨勢。」當然,這已經是另一個議題,未來有機會再做詳細闡述。

1972年,尼克松訪華,中美關係開始出現歷史性的巨大變化。1973年,傅高義終於有機會進入中國內地,開始真正意義上的田野調查。同一年,他正式接替費正清出任哈佛大學東亞研究中心主任一職,從而可以在一個更高的層級上推動中美之間的學術交流和互動。他對於中國的個案興趣,依舊集中在廣東,並最終於1989年出版了《先行一步:改革中的廣東》(One Step Ahead in China: Guangdong under Reform),以承接1969年出版的《共產主義下的廣州》,從而將對廣東的研究,從毛時代到鄧時代,從社會主義改造到改革開放,在一個長時段上真正完成,也為之後寫作《鄧小平與中國的變革》埋下了伏筆。

有趣的是,幾乎每一位中國研究的海外學者,都會有一個自己所熟悉的長時段個案田野點,譬如畢克偉(Paul Pickowicz)的河北五公村,戴慕珍和魏昂德的山東鄒平縣,都成為了記錄中國宏大社會變遷的微觀縮影,也幫助我們更加真切地看到中國不同地方的發展差異性。

整體而言,作為社會學家的傅高義,他真正擅長的還是區域國別的研究範式,無論是以一個實證區域作為個案,還是以一位精英領袖作為切口,無不是針對現代性這一議題進行長時段的縱貫研究,見微知著地解構中國社會在20世紀的跌宕起伏、發展變遷,這是他內在最恆久的學術熱情,也是作為一名社會學家,最了不起的學術貢獻。

永遠的老先生

2015年的春天,我博士論文的一個章節,獲得了美國亞洲研究協會中國與中亞委員會的最佳研究生論文獎。在年會會場上,看到老先生也在,趕緊興高采烈地上前彙報,這一章如何在新的研究資料基礎之上,對1967年廣州群眾派系鬥爭的源起進行了全新的詮釋,並和他最早期的廣州研究展開了對話。老先生笑眯眯的聽着我說完,眼睛眯成了一條縫,問我啥時候可以讀到這一本以廣州為對象的研究專著。我信誓旦旦的拍着胸脯,等寫完後第一時間要給他送去。

五年過去了。我知道,他會一直微笑地看着我,督促着我完成這一份約定。

(嚴飛,清華大學社會學系副教授)

註1:参看Vogel, Ezra F. 1965. “From friendship to comradeship: The change in personal relations in communist China.” The China Quarterly 21, 46-60; Vogel, Ezra F. 1967. “From revolutionary to semi-bureaucrat: The ‘regularization’ of cadres.” The China Quarterly 29, 36-60.

註2:参看Vogel, Ezra F. 1968. “The structure of conflict: China in 1967.” Pp. 97-123 in The Cultural Revolution: 1967 in Review, Michigan Papers in Chinese Studies No. 2. Ann Arbor, MI: University of Michigan Center for Chinese Studies.

真是恶心,什么不会,就会攀关系。

吴飞老师写作思路真的很清晰,勾勒出了傅高义先生问题意识的思想图景,当然更有趣的是傅高义先生与魏昂德先生的师承关联。

“大學服務中心正式搬遷到港中大校園”

-- “港中大”縮寫唔係好妥當,一係就用香港中大校園,一係就用中文大學校園。

樓上大概是豆瓣上小白兔吃貓餅乾老師的高徒,這一串書單和例子一口氣列出來,大部分社會學家顯得就像不成熟的兒童,一下子就比下去了。

“1960年代是「現代化研究」的鼎盛時期,在政治學、歷史學、社會學之間的半真空地帶產生了許多著作。這場運動其實是冷戰的間接產物。西方人、尤其是美國人想知道:怎樣才能順利實現傳統社會向現代社會的平穩過渡。他們希望能找到現代化的靈丹妙藥,然後散髮給不幸的第三世界人民,就像由好心的美國大兵向柏林兒童發放糖果一樣。更何況這樣一來,萬惡的蘇聯人就會無計可施。巴林頓·摩爾都是這場運動的頂尖人物。他們跟大多數社會學家一樣,以「兩位馬克斯」(馬克斯·韋伯和卡爾·馬克思)的工具箱為看家本領。

冷戰結束後的思想氛圍已經巨變,所以我們難以充分體諒六十年代「現代化研究」的空疏和驕狂。很少有一門「學科」像這些學者一樣,一開始就無法給自己的主要課題下定義。從來沒有人真正知道:什麼叫「現代社會」或「現代化」。大家只是模糊地覺得:二戰後的美國應該算得上現代化的模範國家。既然艾森豪威爾和肯尼迪時代的美國包括大眾民主、工業化和社會保障的元素,「現代社會」大概應該以此為標準。至於什麼叫「傳統社會」,連這樣的參照系都沒有。於是,順化(位於越南中部)的儒生和山地的苗人、亞歷山大(位於埃及北部)的伊斯蘭法官和丁卡(位於蘇丹南部)的黑人巫師有幸分享同樣的待遇。這種二分法的愚蠢程度相當於以下的做法:生物學家將物種分為「大象類」和「非象類」,後者同時包括鞭毛蟲、渡渡鳥和長臂猿。”

“中國讀者很容易忽視西方學者的形而下層面、或是天真地高估他們的客觀中立程度,在這些地方難免有莫名其妙的感覺;所以有必要補充點背景知識。在五六十年代的西方粉紅色文化圈內,尼赫魯的印度和蘇加諾的印度尼西亞代表最可愛的費邊式中左路線:和平,進步,既反西方又不加入共產主義聯盟。巴基斯坦和馬來西亞卻代表最邪惡的帝國主義代理人路線:堅決反共,加入西方組織的「東南亞條約」和「中央條約」,建國理由就是為前宗主國(大英帝國)牽制獨立的反殖民主義大國(印度和印度尼西亞)。歷史人物和歷史團體的評價通常不取決於其本身,而是取決於他們真實或假想的政治繼承人有沒有跟作者搞好關係。「禍延考妣」、「澤及枯骨」都是經常發生的事情。

不用說,在粉紅色左派的圈子里,「法西斯」的定義與歷史上的墨索里尼沒有多少關係,比較接近於情人口中的「因為你壞嘛」。這個神奇的動物園包括了從伊斯蘭學者到波蘭工會的各色人物和團隊,唯一共同點在於:這些人都曾經或打算利用西方勢力對抗他們的共產黨鄰居。如果出身相同、行徑類似的人物曾經或打算利用蘇聯勢力對抗他們的美國霸主,他們就會被稱為「進步人士」。讀者只要掌握了上述簡要原則,本書涉及印度、中國、日本的部分就可以不讀、甚至最好不讀。如果你不幸讀過全文,很可能不幸記住作者列舉的歷史證據,在復述時順口帶出來;這樣,你就會因為作者的不專業而受到不應有的嘲笑。如果你只運用上述原理,就完全能夠自己推出同樣的結論,而且發言時只有結論、沒有證據;這樣,別人即使高度懷疑你的結論,也不大可能提出質疑。證據需要驗證,結論只需要相信就夠了。

現在,請允許我們用白話(相對於各種專業黑話)解釋一下作者的結論。他的結論就是拉斯基、費孝通、印度國大黨和中國民盟在1940年代末的觀點。所有傳統社會大同小異;人類社會有普遍規律;西方民主、蘇聯和軸心國代表現代化的三種路徑;其他落後國家必須在三者當中作出選擇;費邊式粉紅色主義再好不過;搞好費邊主義就能避免赤化或法西斯化;已經發生的赤化或法西斯化是費邊主義失敗的產物。他的材料是不堪一擊的,結論是先於材料設定的;但這並不能證明他的結論必定錯誤。我們只能證明一件事:在我們生活的世界內,歷史沒有根據這種假設發展。

在二戰結束後那個短暫的模糊時期,費邊式改良主義一度擁有比蘇聯-布爾什維克運動更強大的群眾基礎。依據簡單化的民主理論,他們應該有更好的前途。然而,列寧主義政黨有更簡單、更可靠的程序:極少數先鋒隊對精英階級施行深度滲透和外圍統戰,劫持政治、經濟、文化的要害部門,然後由近及遠地清算和改造遠離力量中心的社會各階級。這種程序一旦開始,任何組織鬆散、依賴散沙群眾的異己勢力早晚逃不了先統戰、再消滅的命運。在作者所謂的「傳統社會」中,只有作者所謂的「法西斯」(我們今天更習慣稱之為「威權主義」)才能替代蘇聯路線。如果威權主義成功(李光耀或樸正熙的機會至少大於宋教仁或李承晚),某種資本主義社會就要在他們的卵翼下成熟。這種社會將會自動產生作者喜愛的粉紅色左派,正如蘇聯及其盟邦會自動消滅作者這樣的人物。

西方左派傳統(社會學尤其是左派的重鎮)產生這樣的著作,實在無足為怪。中國讀書界偏好引進「技術上不及格、感情上有共鳴」的西方著作,尤其不足為怪。從1980年代至今,至少有五部流行圖書以「願望的達成」為隱含賣點。黃仁宇《資本主義與二十一世紀》發明了「毛澤東的下層建築和蔣介石的上層建築」,從而證明「歷史是正確的、未來是光明的」。唐德剛《晚清七十年》發明了「歷史三峽」,從而證明「錯誤是難免的、前途是光明的」。薩伊德《東方主義》免費收復了話語霸權,從而證明「庸人適應環境、狂人改造環境、高人重新解釋環境」。費正清《美國與中國》可以概括為「不要幫助中國人,這樣他們就不會抱怨了」。基辛格《論中國》可以概括為「美國不輸出民主,中國就沒有威脅,這樣大家都滿意」。只要「知者不言、言者不知」的偉大傳統繼續顛撲不破;同樣的劇本就會繼續上演,每一次都能喚起古老而又全新的亢奮。”