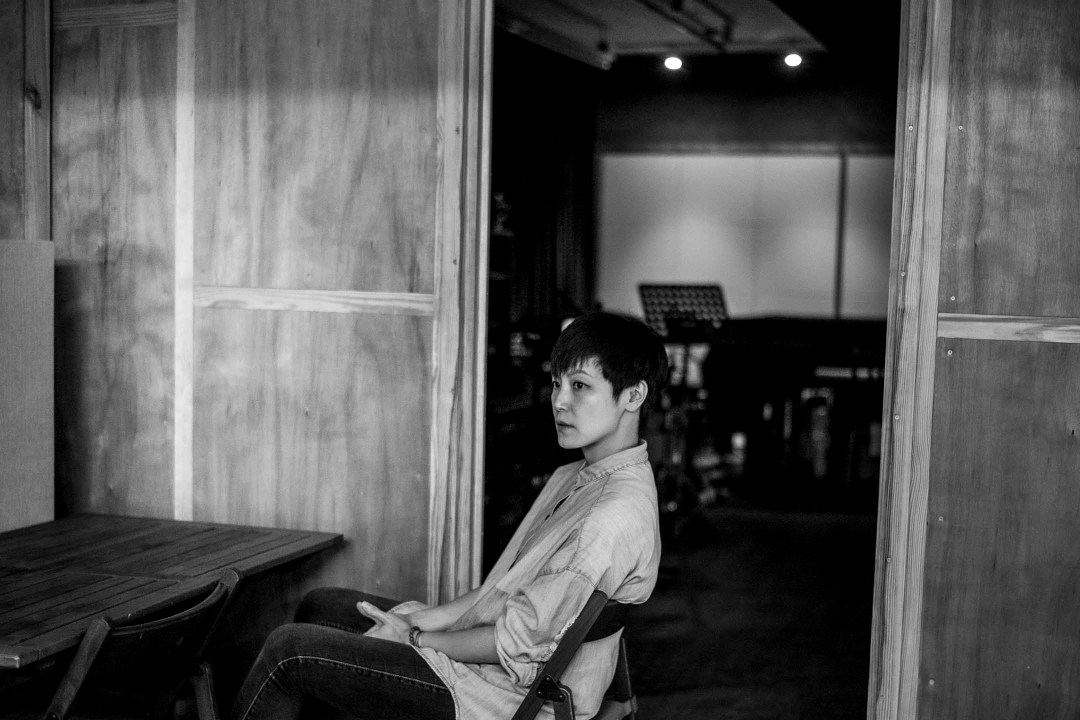

如果沒有2019年的反修例運動,何韻詩的台版新書《當你仍在這裡》(Hall1c Limited出版,2020年1月)可能會取名為《當你全身積滿塵》。傘後香港的低迷五年,讓太多人既壓抑又迷失。五年之中,何韻詩的生活亦變化極大,無論作為一個歌手抑或運動參與者,很多事都確確實實已經不同。眼見大環境裡的諸多挫敗與失望,她認為自己作為一個很多年輕人會從她音樂裡去尋找能量的公眾人物,有責任在「重整自己生活的過程」裡,找些方法鼓勵大家。

去年六月,大型抗爭突如其來;積塵抖落,整本書的結構也因應調整——「自己」之外,更加入「世界」;聽見自己,才能看見世界。香港版是直到去年七月初送廠印刷前一周才內容修訂完畢,台灣版則於今年一月與讀者見面。全書分為兩部分:「看見世界」收錄何韻詩在反送中運動中的經歷與看法,更包括多篇她在國際論壇為香港發聲的演講文章;「聽見自己」則是一些日常生活中的修行指南,世界與個人並不違和,勇氣也都是從細碎生活中獲得。

生活起義指南

何韻詩會形容《當你仍在這裡》更是「一本工具書」。「它是生活起義指南,所以我會比較在意令它提供一些方法。」書中她提供了種種親切的「Life Tips」,諸如多喝水、早上要鋪床、不亂購物、克服拖延,鉅細來自生活。她想用這本書告訴大家,在氣壓最低沉的那些時日「我們可以用什麼方法令自己重拾動力?」掃落積塵,要藉助日常生活中的紀律。

雨傘之前,作為一個歌手,她是不需要有紀律的。

「我可以鍾意幾時去做事就做,那種所謂創作人的模式。」但現如今,她分身處理不同事務,在公司管理者與創作歌手之間求取平衡。「對我來說其實是很困難的。所以當中會慢慢發現,原來當你要這麼貪心地扮演多個角色時,生活上就要有一個一個紀律,用一些tricks去幫你。」尤其她發現許多人在經歷相似困惑——「如何令自己更加、更加有耐力?或者更加有勇氣去做某些人生的決定?」更覺得可以花些時間,將自身經歷化為文字。

其實從上本書《行旅.往後》開始,何韻詩就愈加傾向於「向內」的、introspective的表達模式。她不介意在文字中展露自己的脆弱,因為想要「和一些需要得到鼓勵的人說:『你不是孤獨的,你不是自己一個人面對著這些問題。任何人都在經歷這些高低起跌。』」就算她看上去大膽強悍,其實亦有自己的迷失時刻。

「和一些需要得到鼓勵的人說:你不是孤獨的,你不是自己一個人面對著這些問題。任何人都在經歷這些高低起跌。」

用自己的方法記錄真相

細碎生活中的自律方法,撞上去年的運動,讓《當你仍在這裡》有了鑲嵌於時代命運的重量。

何韻詩認為,尤其是在大時代的背景之下,人們很容易被「大事」沖走那些日常的事。「但你如何去讓一個所謂抗爭的模式不只是短時間內爆發,之後又回到日常生活,而是將抗爭融入你的生活?」她分享種種方法,用意也在於此。

與此同時,記錄時代又是每一個人的責任,亦不單只她。

「我覺得一個公眾人物也好,參與這場運動的一個年輕人也好,用各種方法將每一天記錄下來,對後人都很重要。」尤其身處一個真相模糊乃至會被扭曲成fake news的世界,「更加需要多一些人用自己的方法記錄真相。」台灣版出版之際,回看這本書的前半部分,何韻詩認為是必須要有的記錄。

如同當年傘運期間,當她覺得自己的報紙專欄「寫來寫去都是差不多的事」時,前輩李怡曾對她說:「不是的﹐其實你這些記錄很重要。」文字並非只為自己而寫,更是出於某種歷史責任。

而對於有著唱作人、社會運動者等多重身份的何韻詩來說,寫作出書所傳遞的能量,與她做音樂、走上前線究竟有何不同?「我想應該是再深度一些。那些是比較橫向的,觸及的群眾也更多。但寫作是一個很親密、很個人化的分享。」如果希望盡用自己的影響力,則兩者都需要。「既要有大一些、寬闊一些的畫面,但同時也需要有很聚焦、很抽絲剝繭去拆解一件事的過程。」

她更逐漸希望將寫作變成日常習慣。「譬如我近一個月左右,開始嘗試培養手寫日記的習慣。」手寫的動作在人們生活中已消失良久,而她則將之視為幫助自己整理思緒的重要步驟。「其實寫作本身也是這樣的作用。除了去記錄一些東西之外,它是去幫你整理你經歷過的事,從中找回一些你成長中的重要線索。」

來到世界上不是為了「享受」的

「如何去把握這些低位,優化自己的所有能力,等到下個高位再來時,集合所有人的力量把它推得更高呢?」

而她也坦言,縱使在書中整理了不少面對日常恐懼與脆弱的方法,但人生一路向前,方法上個階段合用,下個關卡卻未必適用。「所以你要面對各種新的恐懼和迷失,然後才可以打開自己、赤裸地去正視自己的脆弱,去找新的解決方法。這件事它也必然會反覆再出現⋯⋯」

那是否每次都會處理得更好一些呢?

何韻詩笑著答:「我是一個⋯⋯怎樣說呢?一個⋯⋯都有少少變態的人。很多人很抗拒挫折與難關,但對我來說,我歡迎有這些挑戰,甚至會期待下一個難關的出現。因為人生如果太舒服,你是不會成長的。」過往的每次挫敗,都正是重整自己身上先前未被發現之問題的良機。「可能是近年我開始接觸佛學的一些道理,所以會明白你來到這個世界上,其實不是來『嘆世界』的。假設你一來到這世界就可以享福,那可能你以前做了很多好事,但這也是會用盡的。你怎樣去令自己做得更加好呢?」

在書尾的跋文裡,她寫道:「『應無所住,而生其心。』事情會來,也會去。來的時候盡力而為,走的時候也不再留戀⋯⋯Be Water,大概就是這個意思了。」

作為Activist的何韻詩,在抗爭層面並無貪著,她會全力以赴120%地投入其中,但浪頭過去那刻,她認為就應該「去ride另一個wave,要放開對之前的留戀,去轉化、追求下一個目標。」以去年運動為例,「很多人覺得我們有一個這麼高的位置,怎樣繼續維持呢?但這件事其實亦都不realistic。人生有高有低,運動進程有上也會有落,應該要有這樣的一個平衡。」

激昂有時,靜態乃至低調亦有時。事實上,《當你仍在這裡》所講的,正是「在低潮時,你如何去把握這個時間,令自己在下一個浪再到來時,可以準備好去飾演你被賦予的那個角色。」

低位並非意味著完結,它只是在積蓄令下個高位再度出現的能量。何韻詩說:「其實我們2019年就見證了這件事。有過2014年到2019年的經歷之後,我們如何作為一個群體,去更加堅定自己的信心呢?如何去把握這些低位,優化自己的所有能力,等到下個高位再來時,集合所有人的力量把它推得更高呢?」這是每個人都要不斷學習的事。

而她個人正在面對的「be water」學習之一,是放下往績。

放下挫敗其實不難,反而放下成功要有強大心志。「如何不要因為以前做到過的某件事,而產生一個很驕傲的心呢?這個才更困難些,也是這一刻我正在面對的其中一件不夠be water的事。」作為一個歌手的創作模式,那些習慣與方法,曾為她帶來亮麗成績。「但你作為一個歌手20年了,如何去放下這些所謂的往績,繼續追求成長呢?這個be water是我近來在不斷思考,想用不同的方法去衝破的事。」

成績就是包袱。「譬如某一隻歌你做到某些成績。今時今日你去做一隻新歌時,多多少少會將這些包袱繼續揹在身上。」何韻詩亦不斷自省:「怎樣去放下這些包袱?怎樣當自己是一個沒有歷史的人,憑自己當下的狀態與感覺,去創造一個新的『這刻』的自己呢?」花精力去嘗試新的創作方法,是她此刻的功課。

勇氣是可以感染和傳遞的

「這個『命運共同體』是慢慢在擴大中,它包攬了全世界任何一個相信這些普世價值的任何一個人,甚至都不只是年輕人。」

如果說對這本《當你仍在這裡》有未盡滿意之處,何韻詩會認為是有時她很想要給大家一個明確答案。「但真正的分享,並不是去提供一個答案。」重點在於將過程坦誠記錄,記錄足夠真誠,讀的人自會找到屬於自己的答案。「所以這是我覺得下次如果寫類似的書,我會嘗試去改變的角度。」

而書中所記錄的種種,無論是清減負重抑或錘鍊勇氣,都是台灣讀者並不陌生的話題。尤其勇氣的無形流動,更是近年港台兩地民間交流的重要主題。

「勇氣這件事是很有感染力的,因為它透過一個一個人這樣傳下去。」當年太陽花時,港人目睹了台灣年輕人怎樣衝入立法院。「當然每次這樣的行動,帶來的成果可能都不同。」何韻詩指出:「有些運動譬如太陽花,它真的可以阻止某些事發生。但雨傘運動,大家就普遍覺得是失敗了。可是五年之後,你會發現,原來它真正的後續,是五年後才發生。」

香港與台灣的地理距離如此接近,兩地情感近年亦有微妙連結,故而常被稱為「命運共同體」。但何韻詩卻覺得:「這個描述其實都需要再更新一下,因為所謂『命運共同體』就是一方面去做一些事,會連帶另外一邊有漣漪效應(ripple effect)。」但顯然今時今日,漣漪效應已不拘泥於港台兩地——這也正是書中「看見世界」試圖呈現的更廣闊視野。

「所謂命運共同體,不單只是我們這兩個地方的年輕人。」何韻詩認為:「由上年香港的運動都可以看到,它會牽動比我們亞洲更遙遠地方的一些運動。加泰羅尼亞、智利、甚至是在中東地區,都有很多不同行動出現。所以我經常強調:我們要記得,你是這個世界很重要的一部分——香港也好,台灣也好,在現今這個世代,當所有資訊在一秒內就可以到達世界每個角落時,其實我們每個人的影響力,都相對被放大了很多倍。一個不知名的年輕人,無論他在香港還是台灣,他的一個舉動都真的有能力影響整個世界。我覺得這個『命運共同體』是慢慢在擴大中,它包攬了全世界任何一個相信這些普世價值的任何一個人,甚至都不只是年輕人。」

機緣巧合之下,何韻詩去年獲得諸多邀約前往世界各地演講。過程當中她亦不斷自省:每個地方的人,都自然而然容易只關注自身。「例如香港的抗爭者,我們便只會想香港人在面對的事,台灣也是一樣。」但去年五月去挪威Oslo Freedom Forum的經歷讓她明白:「原來有很多人,在世界各地,都在面對很相近的極權或暴政。」

以局部視角聚焦自我,難免感到挫敗孤單。但當整個鏡頭被拉闊,就會發現「原來不單只是我在做這件事。」如果一個北韓女生都能千辛萬苦出逃再將訊息傳達給整個世界,那麼「我們任何一個人,可以做到的事都非常之多。」

所以她在書中寫下:「不要自掃門前雪,而是互相關懷,互相支援。」

只要沖破界限,我們便不再渺小

「一個健全的抗爭,首先它不會是短時間內可以完成的,它有機會延續一段很長的時間;而真正的改變,亦都可以在任何你無法預測的一刻突然間出現。」

訪問之際,正值2019冠狀病毒肺炎疫情四下蔓延,人們的心境亦再度蒙塵。香港也好,大陸也好,都不乏深陷沮喪與痛苦之中的普通人。

何韻詩認為:「在香港,是更加突顯了政府的無能——不只是無能,它真的是一個無權的政府。」但艱困之中,也未嘗全無希望。「包括近來有很多從中國內地流出的普通平民百姓拍的影片。當然他們是在一個很desperate的狀態裡,但我在當中其實是看到一些希望。因為⋯⋯如果你不是有一個這麼差的時刻,大家也不會醒覺。」

隨著疫情發展,香港亦有類似狀況。「你會看到一些明明在去年那六個月一句聲也沒出過的人,突然間會鬧林鄭、鬧這個政府。所以我是期待有一些變化出現。當然期待之餘,也會看看在自己的範圍內,可以做些什麼。」所謂「It was the best of time, it was the worst of time.(這是最好的時代,這是最壞的時代」在最好的時候,會有最差的事出現;在最差的時候,就會有最好的事出現。

歷經傘運過後漫長五年的香港,如今再度進入某段「靜止少少的狀態」。但在何韻詩看來:「其實我們應該明白,一個健全的抗爭,首先它不會是短時間內可以完成的,它有機會延續一段很長的時間;而真正的改變,亦都可以在任何你無法預測的一刻突然間出現。」

而這也正是她想對在疫情中感到萬分沮喪的中國大陸年輕人的寄語。

「我會希望他們相信個體的力量。香港人就是在2019年證明了這件事。一個人的力量未必能做到很多事,但一個群體,其實也要靠每個人的想法才可以推動。所有人一齊去為對的事情發聲,當然在大陸非常困難,那塊牆是很強,但同時也真的是有那麼多億的人⋯⋯人的力量是不可以小看的。一成的人醒覺,已經可以發揮很大作用。」

一如她在書中所寫:一個一個人的力量,加起來,衝破界限、衝破種族。「只要能衝破這一點,我們便不再渺小。」

端傳媒實習記者劉鈺怡對本文亦有貢獻

manthegr57

沒有人是因為說普通話被人打,他們都是挑釁示威者後才被圍打。

http://www.orangenews.hk/news/system/2019/10/04/010128071.shtml

来吧,揭穿你虚伪的面纱,看看他是无端端说普通话被打还是挑衅了暴徒才被打

我好不容易找到这个视频,你们支持的所谓言论自由的苹果日报,youtube全都把这个视频删掉了,呵呵,真他妈言论自由。

燒藍店是有,但搶掠從未有過。

烧蓝店?是烧蓝店还是只要是大陆开的店就烧?你们不但烧了中资银行国有企业,连小米这种民营企业店铺你们也烧,人家就想做点生意挣点钱招你惹你了?中国移动的专卖店被砸,一堆人去抢手机,我也不知道你说的掠夺从未有过从何而来,呵呵呵,做了不敢认,怂包。

香港人本來就沒有國家認同感

不好意思,香港现在有很多的大陆新移民,他们当中很多人有很强烈的国家认同感,下面有人说我不能代表14亿人,我承认我说错了。不过你也不要代表全体香港人,起码不要代表那些有国家认同感的新移民:)

抗爭者是在為同路人抗爭,為死去被虐打被性侵的香港人而打警察燒藍店。

你要为谁报仇就去找谁,冤有头债有主,A强奸了你,然后你把B打了一顿,他妈的世界上还有这种鬼道理?你强奸了我,我难道不是去弄死你而是去强奸你妈?

你說我們暴虐失去民心,這一切不是我們開的頭,原本一切都是對凖政權(衝入立法會、百萬遊行),但警黑合作、612 721 831等事件後,很多人覺察和平對這個垃圾政府無任何意義。

几十年前,甘地曼德拉一干人等开创了非暴力不合作的先河,你们的狗屁逻辑就是A陷害了你,所以把无关的BCD也拖下水,然后跟BCD说我也不想这样,要怪就怪A,你们得书读到狗肚子里去了么?

你们敢纪念612 721 831,你们敢纪念那个被打爆眼珠子的女孩么?你们一口咬定是警察干的,然后第二天就搞了场以眼还眼的暴动,堵塞了机场和交通要道,后来呢?那个女孩子直到现在都没敢站出来,所有的人,都在等她出来作证,可是她消失了,我不相信小道消息,但你们没人纪念,也没人去追究是不是警察打的,是不是真的如同传闻说的,真的是被自己人用子弹打瞎了眼睛,然后你们栽赃,被黎智英用三千万封口费收买了,不然出来指认是自己人,你们的臭名就彻底破产了?自从爆眼女孩的事情以后,我就再也懒得相信你们那套破事情了

你這個大陸人怕,我勸你就回家好了。

这就是你的逻辑哦?我怕我就回家?我还要说这里是中国的领土呢,我是中国人,我有权在中国的领土上待着,你要搞破坏就滚出中国去,你们不是喜欢打英国美国国旗吗?不是跪着喊着要英国爹美国爷爷来救你吗?去啊,现在去最合适,享受群体免疫和滴露注射疗法去啊:)

@ madlex

再跟你掰扯掰扯一件事情,去年8月份,那个眼珠子被打到的女孩,直到现在都没去报警,也没出来做过任何的发布会和证词,只有暴徒们借着她被打这个事情,立马把枪口全部对准警方,立马搞了个什么狗屁以眼还眼的暴动,堵塞了机场和交通要道,我倒是想问问,这个女孩这么无辜,眼睛都被打瞎了,所有的人都在要她报警,怎么现在也没声音了?是不是冤枉了警察,被自己人打的,不敢承认了?怕承认了这场暴动就彻底破产了?嗯?他们敢去纪念721,831,怎么不敢去纪念那个爆眼的女孩?很多事情根本就是颠倒黑白,指鹿为马,还有脸叫唤为了言论自由民主自由抗争?真是天大的笑话:)

@ madlex

你既然这么喜欢说墙,我就索性多说两句。我用推特好几年了,FB Youtube也用了好几年了,你们总是说大陆没有言论自由,共产党给老百姓洗脑,你们很自由,什么新闻都能看。但我看到台湾那一堆的垃圾节目,除了少部分寰宇全视界之类还有点脑子以外,其他的天天都在放屁,如果茶叶蛋涪陵榨菜是个案,那什么狗屁馆长周玉寇这些乌七八糟的玩意也大放厥词到处放屁,天天给老百姓洗脑大陆多么落后老百姓多么苦逼被共产党逼得走投无路,严重的劣币驱逐良币,这特么也叫言论自由?我一个台湾蓝营同学,本来在大陆工作因为女朋友在台湾回去工作了两年又回大陆了,问他原因,他说实在受不了周边的台湾同事成天问他大陆有没有苹果吃,路上有没有公共厕所这种傻逼问题。一个Tik Tok在美国不过是做的大了点威胁到了FB,就要美国国安单位出来查有没有安全威胁,尼玛一个搞短视频的互联网公司而已啊,这特么也是言论自由?还有youtube隔三差五的给我自动取消我订阅的亲大陆节目,这也是言论自由?还有那一群大陆记者甚至华裔记者在白宫被羞辱成那个样子,这特么也是言论自由?还有推特上成天给我推的什么狗屁“China lied people died”、“China Virus”、"Chinazi",“武汉肺炎”,还有更脑残的新冠肺炎是5G引起的,结果一堆人跑去烧5G的基站,呵呵呵呵这是言论自由呢还是资本集团为了取悦底层百姓给他们洗脑煽动仇恨。我看多了乌烟瘴气的推特FB youtube,再看看微博微信bilibili优酷,简直就是一股清流,我突然明白为啥共产党不让youtube FB 推特进来了,原来里面的垃圾信息真的多到无法想象,这种媒体进来,给老百姓洗脑的功力比共产党强一百倍:)

@ madlex

1、 你的意思是,只要運動中出現一起暴力,那麼整個運動就沒有意義是不是?

你是从来不看新闻吗?搬砖砸死老伯伯、汽油焚烧大叔、街头打到的士司机重伤、随意扣押普通市民车辆殴打司机、无缘无故殴打中环说普通话高喊“我们都是中国人”的金融男生、私刑环球时报记者、大陆记者被香港记者围攻要求删照片、在机场随意推搡从国外回来的老人家、哦对了还误伤了一个日本记者、还随意起底警察家里人的隐私,连我的女性朋友去铜锣湾逛街拍了几张暴徒的视频就立马被暴徒围起来要求删照片,人家是一个女生,被七八个一米八的男生围着胁迫!这是你说的只有一起暴力?光是拍到的就不下几十起!这还不算这段时间他们搞得各种不知道哪里来的枪支弹药管制刀具炸弹。这种运动,有没有意义?不好意思这场运动就是没有合法性,有个狗屁意义!不仅不合我不知道你是眼睛瞎了还是故意搞双标,你自己才知道,虚伪:)

2、 那評價一下你們的五四運動,評價一下你們的“工人糾察隊”。

维基百科“工人糾察隊”: “省总工会于1927年4月24日成立了工人纠察队委员会,6月28日,中共中央政治局举行紧急会议,决议立即解散工人纠察队”成立了两个月发现做的过火立马解散了,中共知道错了就会改。暴徒呢?改了么?从7月一直殴打到11月底,要不是港警强力摆平,估计要一直欧打到现在!你还有脸举例五四工人纠察队?还有脸拿暴徒和共产党对比?天大的笑话!另外,你要拿暴徒和共产党作类比,那共产党干过的坏事暴徒都打算干一遍?暴徒打算什么时候搞文革武斗啊?什么时候打算把我们说普通话的人关进牛棚里面去啊?

3、 你幾句話就帶過一個事例,而別人還要費力給你還原事件的細節,這個就是墻裡人的悲哀,你還真的什麼都不知道。

怎么着你是不是觉得所有指责暴徒的人都是大陆的人,如同你们那有着受迫害妄想症的脑袋一样觉得哎呀呀呀呀大陆人民好可怜啊中共管制言论天天被洗脑啊什么都不知道啊!不好意思,我在香港快十年了,我经历过2014占中,并且完完整整经历了整个半年的暴动,我眼见了他们是怎么从和平示威变成打砸抢烧草菅人命的暴力恐怖分子,我可以看到所有的新闻,大陆的美国的香港的台湾的欧洲的,看完以后我依然不改变自己的观点,暴徒就是暴徒。你那颗充满偏见的脑袋,可以拿去撞墙了,或者打自己的脸也行,我无所谓:)

4、 你不知道那個清潔工是死於親共分子與示威者互丟磚頭誤中副車,而親共分子依然逍遙法外。你不知道那個被燒傷者先追打示威者是多麼威風凜凜。你不知道示威現場的便衣正如環球的那個所謂記者一樣,鬼鬼鼠鼠拍攝人的樣貌,還沒有記者證。

死于亲共分子?然后又逍遥法外?既然逍遥法外你是怎么知道亲共的?你这自相矛盾不讲证据,很没有水准诶!那个被烧伤者先追打示威者就应该被一把火烧成那个样子?你这什么狗屁不通的逻辑?照你的逻辑,那些暴徒打无辜路人的时候,警察应该机关枪开道直接把他们都枪毙在街头了呗?那个记者拍人样貌就该被私刑?被绑起手脚被一群人往死了打,你可知道他被警察解救出来上了担架以后还有暴徒不放过他追着拿伞戳他?还有记者证的破事情,我告诉你,香港这群傻逼记者,除了跑得比西方记者快,其他真的是垃圾的一塌糊涂,警察逮捕几个没有记者证的记者的时候就发个声明,说香港要保护言论自由,不能因为没有记者证就逮捕,当自己不小心打了大陆记者的时候就说要佩戴记者证,卧槽这是什么样的双重标准啊!要不要脸啊!那些记者在街头现场随意堵塞警察,随便换个黄背心拿个摄影机就成了记者,脱了黄背心拿起棒子就变成打砸抢烧的暴徒,开发布会的时候大肆骂人撒泼,直接对林郑骂你什么时候去死,这是记者?天底下有这样的记者?西方哪个国家有这样没有素质没有底线的记者?呵呵呵,就这傻逼素质,还是江泽民主席讲得好,香港记者,naive!

5、 你亦不知道斬人的“高尚情操”藍絲,亦不知道被打十三拳仍隱忍的手足,亦不知道回家路上被鄉黑打得傷痕累累的廚師小弟,亦不知道被四十人攻擊的樂富街坊。

我没有说蓝丝高尚,你也别跟我扯这些whataboutism罔顾左右而言他,我只认一条死理,不要以争取民主自由言论自由的名义,搞这些打砸抢烧的破事,去剥夺别人持有不同意见的自由,不要搞shut up we are talking about freedom of speech的虚伪双标。你要做,就学学人家甘地曼德拉,搞非暴力不合作,自己情绪控制不住了杀人放火,公然在湾仔的街头开店门口写着“大陆人和普通话者不得入内”,这如果出现在大陆,早就被你们骂成了狗屎,到了香港,你们就要为他辩护,然后找一大堆理由什么狗屁大背景?鬼扯一通!

6、 你這種人,號召別人衝擊軍營,自己可能連多看幾眼你們的衙門都不敢,高談闊論之下,尚若真的有如潑墨女孩那樣的人出現,你也是裝作鴕鳥埋頭。可恥啊中國人。

我这种人,就是看不惯这些暴徒只敢打手无寸铁的平民百姓,你不是要拿暴徒对比共产党吗?共产党当年是真刀真枪跟着国民党干架的,干到血流成河尸骨成山,你真想对比共产党,那就去干啊!你们不是喜欢举64的例子吗?那时候的学生也敢和军队干架啊,怎么到了你们这里就只敢杀老百姓了呢:)还有,我到了我们的衙门,从来都是堂堂正正的走进去,平平安安的走出来,该和政府官员吵架的时候从来都不含糊,怎么着你的受迫害妄想症脑袋又觉得大陆同胞们见到当官的都要膝盖一软直接跪下不是?你是不是被民进党的傻逼新闻洗脑太严重了?哦对了你们看的新闻都是什么大陆人民吃不起茶叶蛋,吃不起榨菜,要不这样吧,你留个邮寄地址,我给你寄几箱茶叶蛋和涪陵榨菜去,对了,涪陵的涪念福,不念培:)

@ATishero 你的意思是,只要運動中出現一起暴力,那麼整個運動就沒有意義是不是?那評價一下你們的五四運動,評價一下你們的“工人糾察隊”。你幾句話就帶過一個事例,而別人還要費力給你還原事件的細節,這個就是墻裡人的悲哀,你還真的什麼都不知道。你不知道那個清潔工是死於親共分子與示威者互丟磚頭誤中副車,而親共分子依然逍遙法外。你不知道那個被燒傷者先追打示威者是多麼威風凜凜。你不知道示威現場的便衣正如環球的那個所謂記者一樣,鬼鬼鼠鼠拍攝人的樣貌,還沒有記者證。你亦不知道斬人的“高尚情操”藍絲,亦不知道被打十三拳仍隱忍的手足,亦不知道回家路上被鄉黑打得傷痕累累的廚師小弟,亦不知道被四十人攻擊的樂富街坊。你這種人,號召別人衝擊軍營,自己可能連多看幾眼你們的衙門都不敢,高談闊論之下,尚若真的有如潑墨女孩那樣的人出現,你也是裝作鴕鳥埋頭。可恥啊中國人。

「原來有很多人,在世界各地,都在面對很相近的極權或暴政。」

希望香港抗爭者放眼世界,連結各地。

黑小将万岁!他们虽然烧店,但是不抢东西,素质超级高!HK No.1!李姐万岁,梁姐万岁!

谢谢菇的寄语,谢谢端的访问。

-

ATishero请不要代表14亿人,另外地球上不是只有14亿人,每位大陆人都是独立的个体。

ATishero你滚啦。游行里面说普通话的台湾人多的是。不要随便代表大陆。

表白阿菇!

葉思妥耶夫斯基 你脑壳痛就去治疗,没人拦着你。

一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神,这是共产主义的精神,每一个中国共产党员都要学习这种精神。

ATishero那位老兄请别老代表大陆人发言,你喷归你喷,别动不动14亿人,我就大陆的,每次看到你这种评论我就脑壳痛。

前辈李怡曾对她说:“不是的﹐其实你这些记录很重要。”文字并非只为自己而写,更是出于某种历史责任。——有能力写下来的,就写吧。珍惜写作的自由吧。愿你们永远不会生活在文字狱世界。

她真是勇敢的人啊!

原來是看環時的人啊,難怪。

我也怕,抗爭期間我最怕作為年青人岀門就被黑警留難,被黑社會及大陸人捉去奸。沒有人是因為說普通話被人打,他們都是挑釁示威者後才被圍打。燒藍店是有,但搶掠從未有過。香港人本來就沒有國家認同感,是不是漢奸對我們來說根本無分別,而且沒人覺得自己是為中華爭取民主的英雄,抗爭者是在為同路人抗爭,為死去被虐打被性侵的香港人而打警察燒藍店。你說我們暴虐失去民心,這一切不是我們開的頭,原本一切都是對凖政權(衝入立法會、百萬遊行),但警黑合作、612 721 831等事件後,很多人覺察和平對這個垃圾政府無任何意義。這類大型抗爭,香港只會再發生,我怕但我為我的家我會留守,你這個大陸人怕,我勸你就回家好了。

我确实很恐惧,每次你们这些所谓的示威者上街的时候我连们都不敢出,因为我不知道上了街会被砖头砸死还是会被汽油烧死,又或者不小心说了普通话被一群人打的半死,你要是解释不了这些丧尽天良的行为,就别扯什么狗屁民意了。

A开头那位?你自己也是A开头的那位呢,自己打自己脸打的舒服不?一个区议会选举说明民意然后呢?川普选上总统也是民意,现在疫情弄死七八万人。我又没说不是民意。不过请你解释一下我说的那些事实先呗?那些被打被杀被烧被起底的人,他们是如何被所谓的民意害死的,如果民意要他们死,认为他们死得应该,那香港人活该没有民主,我支持香港警察,你们可以打我了。

区议会选举大获全胜就证明了民意,任何辩驳都是苍白的。A开头那位洋洋洒洒又臭又长的评论,只能说明其内心的恐惧和毫无体面的狂吠本质。

你们还有脸讲自己面对什么暴政,你们自己杀人放火烧杀抢掠的行为,证明了你们自己就是暴政,发生了还不割席,呵呵呵,双重标准玩得真溜,给什么普世价值洗脑洗成傻逼了。

下面那位真的以为自己很客观?那火烧赵家楼怎么判?

别以为大陆人什么都不知道,官媒带不了节奏,但是对于你们所谓的抗争,我们真的是看不上眼,没有哪群人争取民主的时候会拿手无寸铁的老百姓和与你们意见不同的人下如此狠手的,没有哪群人争取民主的时候会像条死狗一样求着英国人美国人来干预的,别跟我讲什么没有外部势力干预,白邦瑞早就说了有大批人在香港推广他们要的民主,你们的所谓抗争,已经没有了合法性,失去了民心,当你们的抗争领袖感谢美国制裁中国的时候,你们就已经走到汉奸的一面去了,14亿人根本不支持你们,你们这种人真的有了民主,那才是真的灾难,祝你们下地狱。

假借抗争的名义搞烧杀抢掠的下贱勾当,做了婊子还要立牌坊,真的合适吗?只说了一句我们都是中国人就被蒙面男子拳打脚踢的内地金融男生你们关心过吗?在机场被人用令人发指的酷刑拳打脚踢还绑起来私了的环球时报记者你们道歉过吗?被泼汽油直接烧着的大伯你们赔偿过吗?被砖头砸死的阿伯你们留意过吗?成天起底警察信息威胁恐吓别人家属你们反思过吗?你们自己有揪出凶手去自首吗?想当英雄对抗所谓的集权体制,有种就去跟解放军干架。杀老百姓你们还好意思说为了自由而战?你们要脸吗?你们还有脸说自己要效仿64学生,64学生没杀过老百姓,没拿砖头砸死过手无寸铁的大伯,你们别太抬高自己了,还有端传媒,你们的客观公正要基于事实两面都对等报道的基础上,不然就砸了自己的牌子吧。

中聯辦頻繁干涉香港內政真的合適嗎?

加拿大人频繁干涉香港政治真的合适吗?