本文原發於作者個人公號,端傳媒獲授權轉載,在原文基礎上有大幅增補。

美國總統初選的「超級星期二」,有14個州進行了民主黨初選,選出的黨代表人數佔整個初選的三分之一。截至目前,大部分選舉結果已經出爐了。就在幾天前還被認為前景渺茫的前副總統喬·拜登(Joe Biden)贏下了十個州,其中包括德克薩斯州等全部七個舉行初選的南方州,甚至還有他的競爭對手伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)所在的馬薩諸塞州和艾米·克洛布徹(Amy Klobuchar)的家鄉明尼蘇達州。

此前大熱門的桑德斯雖然贏下了加州,在其他地方的表現卻遠不盡如人意,僅僅贏下了科羅拉多州、猶他州和自己所代表的佛蒙特州。隨後,豪擲數億美元卻表現糟糕的邁克爾·布隆伯格(Michael Bloomberg)也宣布退選,本次初選可以說已經成為拜登和桑德斯兩個人之間的決戰。

截至香港時間3月6日零點,拜登在超級星期二中獲得4570963張選票,折合黨代表數量為380個;桑德斯獲得3745521張選票,折合黨代表數量328個。目前拜登獲得的黨代表總數已反超桑德斯。不過,由於加州等地計票較慢,所有的票數開完大概需要數週,不排除最終結果是兩人依然不相上下。另外,沃倫也宣布退出總統競選,這樣一來進步派就統一了,桑德斯的機會增大。

但更重要的是,「超級星期二」的選舉結果為民主黨面臨的最重要問題提供了進一步的線索:温和派和進步派,誰的選舉策略更有說服力?

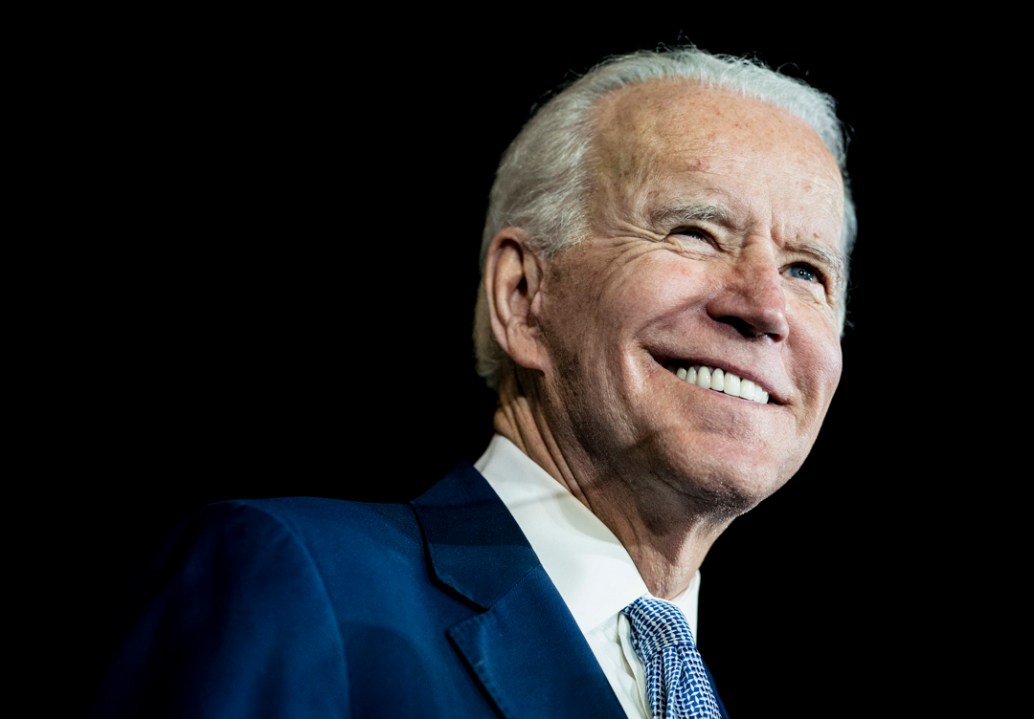

拜登,東山再起的「爺爺」

正如將近三十年前被稱為「東山再起的孩子」的克林頓一樣,同樣輸掉初選前三個州的拜登如今也成為了「東山再起的爺爺」

拜登在「超級星期二」中的表現可以說是出人意料地好。他的起死回生,可以說是近些年美國政治中最大的翻盤之一。正如將近三十年前被稱為「東山再起的孩子」(Comeback Kid)的克林頓一樣,同樣輸掉初選前三個州的拜登如今也成為了「東山再起的爺爺」(Comeback Grandpa)。

之前整個二月份,拜登可以說是從一個失敗走向另一個失敗。他在第一個舉行初選的州——艾奧瓦州,只拿到了第4名,在接下來的新罕布什爾州更是隻拿到了第5名,僅獲得了少得可憐的8.4%的選票。緊接着在內華達州,進步派的旗手伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)又大勝拜登26個百分點。

當時籠罩在拜登頭上的是一種普遍悲觀的氣氛。尤其是考慮到拜登的競選團隊在「超級星期二」的十幾個州里又沒人又沒錢,不少人認為拜登的失敗幾乎已經不可避免。就連黑人選民數量龐大、一直被拜登視為自己「防火牆」的南卡羅萊納州,都有可能被桑德斯拿下。

2月22日內華達初選當天,民調顯示拜登在南卡羅萊納州的支持率僅僅領先桑德斯2個百分點。結果,從2月29日南卡羅萊納州初選開始,拜登在連續3天內收到了多到難以想像的好消息。首先是南卡羅萊納州初選結果,拜登大勝桑德斯30個百分點。

同在2月22日,著名政治預測網站PredictIt上面拜登贏下明尼蘇達州的賠率僅為1賠100,馬薩諸塞州僅為1賠25,連黑人選民眾多的弗吉尼亞州也僅僅為1賠7.5。如今,拜登在這些州全部獲勝。

其實這個結果並沒有那麼出人意料,因為2016年的情況也與此類似。當時,希拉里在選前15天的民調中平均領先桑德斯27個百分點,但真正的選舉結果是大勝47個百分點。不過,拜登在南卡的穩健表現,仍然向此前對他充滿懷疑的民主黨人展示了,自己在非裔選民中的高支持率。

民主黨內的温和派突然發現,雖然一年來質疑不斷,但拜登仍然是最有可能阻擋進步派桑德斯的人選。於是,温和派的另外兩位候選人皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)和艾米·克洛布徹在兩天內紛紛退選。布蒂吉格和克洛布徹這兩位之前針鋒相對的候選人,則在「超級星期二」前一天摒棄前嫌,共同前往德克薩斯州的一場拜登集會上宣布支持拜登。克洛布徹格外講究,她退選之後還組織自己在明尼蘇達州的競選團隊積極為拜登拉票,最終幫助拜登贏下明尼蘇達州。

如此種種,此前陷入長期分裂又缺乏領導力的民主黨温和派總算在「超級星期二」前夕連忙團結在了一起。從選舉結果來看,他們團結得還不算太晚。

民主黨進步派在哪裡跌倒?

首先是關於進步派候選人能否刺激選民投票熱情的問題;第二個問題就是選民群體的問題。

這次的選舉不僅是拜登的勝利,也是温和派的全面勝利。在選舉結果面前,民主黨的進步派尤其是桑德斯的競選所依賴的諸多核心假設,面臨着更加強烈的質疑。

首先是關於進步派候選人能否刺激選民投票熱情的問題。

桑德斯一直堅稱,温和派候選人的主張都是換湯不換藥,只有自己才能激發選民熱情,讓此前從未在初選或大選中投過票的選民(尤其是年輕選民)也來參加選舉。結果,我們完全沒有在選舉結果中看到這個效應,反而是拜登獲勝的地方投票率較高。

比如,在桑德斯和布蒂吉格幾乎打成平手的艾奧瓦州,投票總人數跟2016年相比幾乎沒有變化,而參與了初選投票的年輕選民更是比2008年還少了10000人。在桑德斯緊接着贏下的新罕布什爾州,投票總人數遠超2016年,與2008年接近,而且他獲得的年輕選民支持率超過了其他候選人的總和。但是,出口民調仍然顯示,今年的年輕選民投票率降低了。在桑德斯大勝的內華達州,投票人數雖超過2016年,但也低於2008年。桑德斯似乎完全沒有他自己所宣稱的那種大幅刺激選民投票熱情的魔力。

而在拜登贏下的南卡羅萊納州,投票總人數超過了2008年的紀錄。同樣,在拜登大勝30個百分點的弗吉尼亞州,今年初選的投票總人數高達130萬,比此前創紀錄的2008年還多了整整30萬。在「超級星期二」之前,桑德斯的競選團隊在明尼蘇達州和馬薩諸塞州付出了很多努力,想要在這兩個州拿到勝利,以向沃倫和克洛布徹施壓。結果,雖然拜登的競選團隊在這兩個州沒什麼存在感,拜登卻贏下了這兩個州。

其中格外值得注意的是明尼蘇達州。2016年,明尼蘇達州實行黨團制選舉(caucus),有30多萬人參加,桑德斯以61%的支持率獲得勝利。而到了2020年,明州由黨團制改為初選制(primary),參加人數達到80多萬,而拜登以10個百分點的優勢勝出。桑德斯的「投票熱情論」似乎無法通過事實的檢驗。

第二個問題就是選民群體的問題:民主黨要想取勝,要依賴哪些選民群體?哪個候選人能夠更好地爭取這些選民群體?

在這個問題上,温和派交出的答卷似乎也是更有說服力的。2018年的中期選舉中,民主黨以較大優勢奪回了眾議院。那場選舉中除了超高的投票率之外,同樣重要的因素是一場「郊區起義」(suburban revolt),生活在郊區的選民,以及受過大學教育的白人選民,紛紛拋棄共和黨而轉向民主黨,幫助民主黨獲得了勝利。

由於2018年中期選舉是民主黨近十年來難得的少數幾場大勝之一,因此這場選舉不說是2020年大選的模板,至少也對2020年大選有着重要的參考意義。在受過大學教育的白人群體中,拜登今天表現很好。比如在弗吉尼亞州,拜登贏下了40%左右的受過教育的白人女性,而桑德斯只贏下20%。

郊區選民的態度更加證實了以拜登為代表的温和派在這一方面的優勢。從《紐約時報》提供的北卡羅萊納州、弗吉尼亞州、明尼蘇達州三個州的地圖為例,可知,雖然城市中更加進步派的選民支持桑德斯,但拜登贏下了城市周圍的廣大郊區。而我們有理由相信,在2018年中期選舉中為民主黨立下汗馬功勞的郊區選民,也將是2020年大選的關鍵。

溫和派為何是政黨和選民的選擇?

本次大選,民主黨選民的當務之急是把特朗普選下台,所以在初選中也顯示了相應的偏好:誰被認為最有可能擊敗特朗普,選民就把票投給誰。

拜登的逆襲是一個十分有趣的現象,不僅民主黨温和派在選舉前夕的最後一刻完成集結,而且拜登還獲得了來自各種各樣的選民群體的助力。

首先是民主黨温和派的集結。此前,温和派內部分裂嚴重,拜登、布隆伯格、布蒂吉格、克洛布徹形成四足鼎立之勢,但在「超級星期二」前夕,温和派紛紛團結在拜登周圍。最重要的原因是拜登在2月29日南卡羅萊納州初選中所表現出的強勢——即使在參選人數眾多的情況下,拜登仍然獲得了將近50%的選票,而他在温和派內的主要競爭對手們連10%都沒達到。經此一役,拜登向民主黨證明了自己在南卡的「防火牆」雖飽受質疑,但仍堅不可摧,而布蒂吉格、克洛布徹二人始終無法提升自己在非裔選民中過低的支持率,無法建立起一個足以使自己勝選的選民聯盟,只好退選。

另外,温和派在「超級星期二」之前如此迅速而努力地集結,也有民主黨內大佬的影響。實際上,如今美國兩黨雖然都採用初選制度來選出總統候選人,但黨內高層仍然能以各種方式影響初選的進展。這種影響也被稱為「看不見的初選」。

近些年來,隨着兩黨高層越來越多地把手中剩餘的控制權交給選民,「看不見的初選」似乎也日漸式微。比如,在南卡羅萊納州初選之前,民主黨的高層人物就很少公開對初選發表評論。民主黨內威望甚高的前總統奧巴馬就從未公開支持任何一個候選人,眾議院議長南希·佩洛西也作出團結姿態,表示自己將全心全意支持民主黨最終提名的候選人。

但是,在南卡初選結束後,「看不見的初選」似乎又發揮了作用。有報導稱,在南卡初選和「超級星期二」之間的這段時間,奧巴馬與布蒂吉格談了話,而前任參議院多數黨領袖哈里·瑞德與克洛布徹談了話。雖然媒體並沒有報導談話的具體內容,但在「超級星期二」前一天,布蒂吉格和克洛布徹,以及更早退選的貝託·歐洛克(Beto O'Rourke)都前往德克薩斯州參加了一場拜登的競選集會,並宣布支持拜登。

除了温和派候選人的迅速集結之外,温和派的廣大選民也在「超級星期二」展示了對拜登的熱情。出口民調顯示,拜登獲得了各種各樣選民群體的廣泛支持。無論黑人還是白人,男性還是女性,有沒有大學學歷,都加入了拜登的選民陣營。甚至在弗吉尼亞州自我認同為「非常自由派」的選民中,拜登也只落後四個百分點。而桑德斯唯一大幅領先拜登的是年輕選民。

論個人魅力,拜登比桑德斯差得很遠。拜登的温和派立場本就難以使人激動,再加上他本人頻繁口誤,有一次連《獨立宣言》中「人人生而平等」這句都記不清楚。那為什麼民主黨選民在「超級星期二」反而以空前的投票率支持拜登呢?

這首先反映出了民主黨選民的一種實用主義,對「可當選性」(electability)的強烈追求。本次大選,民主黨選民的當務之急是把特朗普選下台,所以在初選中也顯示了相應的偏好:誰被認為最有可能擊敗特朗普,選民就把票投給誰。而活躍政壇半個世紀之久,資歷豐富、立場温和的拜登,正符合不少民主黨選民對「可當選性」的想像。

另一個因素則是之前提到過的郊區選民。很多郊區選民是家境良好的白人,此前支持共和黨,2018年中期選舉以來因對特朗普的厭惡而改投民主黨。這一部分選民自然會覺得桑德斯太過激進,而拜登比較合適。選舉結果也表明,拜登在郊區選民中獲得了大幅優勢。

未來的難題:團結

這就給民主黨出了一個大難題:無論哪一派最終贏得總統提名,該如何在大選中將全黨團結起來?

所有這些問題,都給桑德斯未來的競選之路畫了一個大大的問號。桑德斯在競選中一直強調,民主黨的潮流已經向左轉,只有自己才能滿足民主黨選民對變革的渴望。而「超級星期二」的選舉結果似乎表明,桑德斯的吸引力也是有限的。

事實上,民主黨內温和派和進步派的比例可能更接近二比一,而桑德斯在目前已經進行初選的各州中得票率也很少超過三分之一。這一定程度上也反映了「推特世界」與真實世界的脱節:推特上給人感覺似乎民主黨已經全部接受了進步派的主張,但更加沉默的温和派在真實世界中可能更佔據多數。

諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼(Paul Krugman)發的一條推特,可以說是總結出了桑德斯競選的一個很大的短板:「桑德斯最大的毛病不在於他是個進步派,而在於他是個好耍脾氣的進步派(a progressive with an attitude)。他不是個社會主義者,卻管自己叫社會主義者。他把所有質疑他的人都打成『資本控制的工具』。這雖然讓他的支持者們心潮澎湃,但卻把其他關鍵的選民群體嚇跑了。如果他今晚的選舉結果不好,他肯定又要大罵『建制派』了——而誰是今晚的建制派呢?其實是廣大非裔選民和郊區女性。」

健康的美國政治需要建立在共識的基礎上,願意與自己的對手進行妥協和對話。民主黨温和派對待桑德斯還是比較冷靜剋制的——想想大西洋對岸的法國,現任總統馬克龍在2017年競選的時候,面對極左的讓-呂克·梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon),可是毫不留情地指責他要把法國變成「沒有陽光的古巴,沒有石油的委內瑞拉」。與之相對,奧巴馬、佩洛西等民主黨領袖在本次競選中很少表態,主要候選人也比較剋制。

温和派的選舉策略在「超級星期二」再次得到了回報,但桑德斯也無意妥協,在週二晚上的演講中表示要戰鬥到底。這就給民主黨出了一個大難題:無論哪一派最終贏得總統提名,該如何在大選中將全黨團結起來?這個問題如果不能得到解決,今年大選很有可能成為2016年的重演。

(古道,美國政治研究者)

@Deadone 同意你的观点。我当初在微信看到原文的时候也觉得很没水平,没想到还被端转载了……

@Deadone 感謝你的見解

我倾向温和派,但怀疑拜登是否是一个好人选。他坑爹的儿子会在正式大选开始以后,成为共和党的提款机。同时选民都是喜新厌旧的,他很难给选民眼前一亮的感觉,换言之除了稳固票仓,很难有所扩张。而桑德斯虽然年龄更大,可作为民主党的边缘人物,一直有游离于主流政治,趁金融危机以后美国贫富差距继续扩大,他在上次选举中异军突起,挂起桑德斯旋风,无奈希拉里太强,他只好认输。可是上次的选举结果显示,即使是希拉里也无法战胜特朗普,今天的拜登比希拉里更强吗?或许中间派会担心桑德斯的过于极端,其实这大可不必。上次的退选足以证明桑德斯并非一个不识大体的激进派,他有自己的理想与坚持,也懂得在现实世界的退让与妥协。倘若初选通过,他一定会向中间靠拢,他有魅力,也有能力说服他的拥趸,为了赢的选战,他们需要make a deal.

我们需要的是对超级星期二结果的深入透彻、实事求是的分析,比如Texas民调原先显示Sanders领先,为何最后输了?这些本文都没有给出回答,不过是以温和派胜利的这个结果为出发点,嘲笑“Sanders不过是一个辣鸡煽动家,除了一小撮极端分子被他煽动得热血澎湃之外,大家都讨厌他”,这显然不是事实。Sanders在加州胜选,难道说明经济冒尖、公立教育质量高的加州的选民都是无脑极端分子?

作为老读者,对端登出这种水平的文章非常失望

另外,说Sanders在马萨诸塞州“没什么存在感”明显是睁着眼睛说瞎话。马萨诸塞州的问题显然是进步派的选票分裂在了Sanders和Warren两个候选人之间,不像温和派在选前就完成了统一。可以看到,Sanders在马萨诸塞的得票率为26.6%,完全不是“没什么存在感”,胜选的Biden得票率也不过为33.5%。而进步派的另一个候选人Warren在该州得票率也高达21.5%,位居第三。Warren和Sanders在马萨诸塞的总票数显然远远超过Biden,很明显,进步派在该州影响力超过温和派,问题在于窝里斗。

……Trump在2016年的胜出已经明显表现出美国存在大量对现状不满的选民。没错,文章中说的郊区白人middle class肯定是觉得自己的小日子过得很好、不希望改变,既讨厌Trump也讨厌Sanders。可是工人阶级并非如此,他们在建制派所保卫的“美好过去”活得越来越惨。Trump靠排斥移民工人等成功煽动了白人工人,而他们把他推上了总统宝座。Biden这种建制派不把工人放在眼里,对于工人可谓毫无吸引力。

Sanders本来能把工人阶级的不满引向更健康的改革。既然民主党建制派决定不惜一切代价维护自己的党内地位,那大选的结果就是可预见的:美国恐怕就会在Trump的新的4年任期里向极右越走越远了

@费米猫

英文语境中用的是“moderate”和“progressive”这两个词,所以“进步派”这个说法才是符合翻译准确性的。

re 雨田

不只是没看谁主笔谁转载的问题,而是连专业机构媒体的报道版和评论版都分不清的问题。媒体的报道要求客观公正,评论版则是作者文责自负,仅代表作者个人观点。

作者原文最后一句我补充在这里:

是时候说出桑德斯的真实身份了:一个政治煽动家(demogogue)。

桑德斯所提倡的社保、免费教育和民主党一直以来支持的控枪对于实质改善美国社会各种矛盾来说真的蛮重要的。尤其是贫富差距和阶层固化,不是减税和经济刺激政策所能解决。

但是桑德斯感觉一口气要实现的东西太多了,而在美国现行体制下又不可能,除非能够实现1. 民主党在参众两院的多数席位;2. 民主党内的团结一致。没有这两样,桑德斯的大部分愿景也只能是画饼充饥。

民粹主義本身就是反對精英階層,在五星運動的成功後,激進、民粹、極右、反對代議政制已被綑綁在一起。所以很難說在西方語境中民粹是中性,同理,也很難說桑德斯是激進。

怎麼感覺沒人認真看作者是誰,端是主筆還是轉載⋯⋯ 開炮前請看清楚對象,否則炸起的只是水花,或者是池魚。

費米貓 那是因為在你眼中,一切都是二元的,難道溫和跟激進之間就沒有別的立場嗎?再說,貼標籤本身就是有很多問題,難道不該更針對議題跟政策本身討論嗎?桑德斯支持的全民健保、綠色新政、大學學債取消等等都得到過半選民支持,你才是一切問題的根源,主流媒體說桑德斯是激進的,你就跟著這樣思考,一點獨立思考能力都沒有,看什麼東西都是二元對立。

特朗普要是再連任,美國就完了

民主黨温和派對待桑德斯還是比較冷靜「剋」制的 → 「克」制

媒体可以有立场,但是,一个好的媒体(比如以前的端传媒)选择描述性词汇的时候不应该采用有偏颇的词汇。

比如,媒体可以称拜登为“温和派”,但温和派对应的是“激进派”,应该称桑德斯为“激进派”而不是“进步派”。

媒体可以称桑德斯是“进步派”,但是进步主义是绝大多数民主党人共同的价值,单单称桑德斯为“进步派”是偏颇的。

如果一定要用特有的立场来考量,那么就应该称呼拜登为“宪政自由派”或者“宪政民主派”,称呼桑德斯为“社会主义派”或“民主社会派”。毕竟桑德斯是最旗帜鲜明地高喊社会主义的候选人,而拜登一如既往地拥抱老掉牙的constitutional democratic liberal。

当然也可以称呼拜登为“建制派”、桑德斯为“民粹派”,只不过在中文语境里这是一个不好的方式,因为中文语境对“民粹”的负面情绪太强,但在英文语境里,民粹(populism)是一个中性词。

拜登應該是中國政府最想看到的總統吧!