在香港生活容易忘記柏林的冬。大陸那一邊,日頭特別短,正午一過,天就陰霾,2月14日情人節這日也不例外。這天,我在香港家中刷手機,等待身在柏林布蘭登堡廣場的藝術家們開始一場名為「生而為人,我很抱歉」的集會活動。已是2月中,疫情仍然兇猛,在最初的震驚、憤慨、悲哀與懷疑之後,似乎大家都習慣了每天被壞消息轟炸。

也許出於本能,人總要振作忙碌起來做點什麼,奪回對生活的掌控感,譬如更好的生活,更好的溝通。可不少人選擇把關注點放在「敵人」身上,敵對情緒和歧視行為在各地上演,中國境內一些省份和社群對於武漢人乃至湖北人的嚴防死守,在香港出現了不歡迎大陸人光顧的食肆,又有報導說有香港人在英國因為「傳播病毒」被當地青少年攻擊。《華爾街日報》將一篇評論文章定名為《China Is the Real Sick Man of Asia》,引起讀者和原作者雙方不滿。

社交網絡上,每天都有人在轉發和評論這些關於新聞的新聞,常見的態度是「歧視某某是不正確的」,因為歧視錯了,真正的禍端或真正的寄主另有人在。因而,當我在Facebook刷到好友李振華要在柏林發起一場題為「生而為人,我很抱歉」的集會時,第一反應是解讀成「生而為中國人,很抱歉給你們添麻煩了」,點進活動頁面才發現,我完全理解錯誤,生而為「人類」,他和他的四個同在柏林的朋友,想要對全球危機中人與人之間的歧視發出自己的聲音。

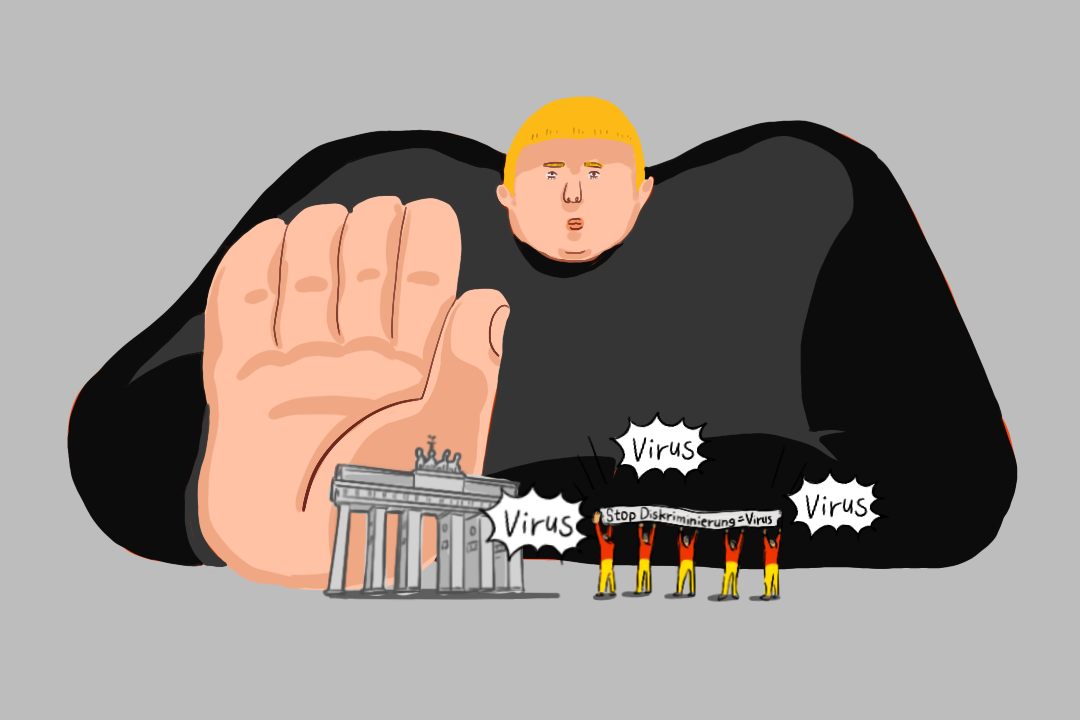

如果可以選擇,我總是會想在香港過冬,而不是冷到無事可做的柏林。但病毒把一切掉轉,此刻困在家中的我很想去布蘭登堡門前參與這場集會,不过只能選擇遠程圍觀。當地時間下午兩點,發起人李振華、阿角(徐文愷)、何翔宇、杜杜和王江楠,一行五人,帶着十幾張用各種語言書寫的標語來到布蘭登堡門前。

「我們是人類」、「Gegen Panik Mache」(反對製造恐怖)、「Stop Diskriminierung=Virus」(停止 歧視=病毒)、「Isolation the Virus Not the People」(隔離病毒而不是人類)……這些是五位組織者在過去十天思索後發出的聲音。直接導火索是最近在德國發生的幾件公共事件,包括新聞廣泛報導的中國女孩在柏林輕軌車站附近被人侮辱和毆打事件,德國主流媒體《明鏡週刊》(Der Spiegel)備受爭議的雜誌封面《冠狀病毒 中國製造》(Cronus Virus Made in China),還有發生在組織者身邊的語言攻擊。

這五人都在德國長期工作生活,也和中國的同事、家人保持密切聯繫。但他們強調,集會抗議的不僅是病毒歧視,策展人李振華挪用了因日本作家太宰治而為人熟知的「生而為人,我很抱歉」為題,想表達作為人類共同體一員對於發生在別人身上災難的共情——「你身上發生了這樣的不幸,我真的很難過」。近年來多次全球性災難中,譬如福島核泄漏、難民危機,出現了很多幸災樂禍、製造歧視的行為,這是他們想要站出來抗議的原因。

「我之前要寫『停止 歧視=病毒』,是德語的,不小心漏寫『歧視』這個單詞的一個字母,趕快改過來。」組織者之一王江楠回憶,寫對「Diskriminierung」(歧視)不簡單,但是歧視不難。

在經歷了歧視之後,怎樣做出反應,也不是易事。這是他們五人在德國第一次嘗試自主發聲、參與公共事務,一切都要學習,「我們既然已經生活在德國,就是這裏的一個共同體,應該以這個社會的方式去處理我們認為有問題的事務。」他們說。

鎖在香港的公寓裏,疫情在身邊也在他處,我用電話訪問了這五位,請他們講講他們身邊的情景,講講這次集會,也講講全球化災難中夾縫人的故事。

藝術家何翔宇:作為肥料的普通人

對方不會將口罩解讀為尊重,而是將口罩翻譯為病毒,我覺得很無力,比不了一塊石頭、一棵樹。

我出生于丹東寬甸,中國和朝鮮交界的城市。我有一個跨國家庭:太太是美籍韓裔,我是中國籍,為了我的藝術創作生活在柏林,兩個孩子則自我認同為德國人,從小接受德國教育。

今年春節,我們一家四口飛回亞洲過年。上飛機前,太太在英文媒體上看到關於病毒的報導,有些擔心——小兒子在上幼兒園,在德國,如果一個小朋友得了傳染性感冒或流感,往往一個班都會被感染,很麻煩。但我兩年沒有回家過春節了,奶奶和姥姥都年過八十,還是決定回去。

我的父母都是醫生,他們從同學和同行的微信群裏了解到一些訊息,反覆叮囑我們要注意保暖,提高抵抗力——那時候大家認為這次還是普通的冬季流感。東北冬天非常寒冷,孩子又小,我們一直在父母家活動,沒怎麼出門。之後我們按原計劃去了日本,在那裏看到新聞說美國開始限制去過中國的遊客入境了,於是趕快買回柏林的機票。2月3日回到柏林,一切還好,入境時沒有人針對我們提問,也沒有人對亞洲皮膚表現出恐懼。那之前已經看了大量新聞和信息,我們不知不覺學會了自我隔離,第一時間打電話給孩子的老師和校長,告訴對方我們的旅遊史,溝通要在家觀察的事情。

這之後忽然有一天,關於歧視海外中國人的新聞從德國、美國、意大利、法國全都冒出來,有人被打,有人被吐口水。我在藝術領域工作,接觸到的人都是圈內的合作伙伴,從設計師到雕塑工廠工人,都對我很友好,並沒有經歷歧視。但我有個朋友是藝術家艾未未助手的妻子,也在柏林生活,就很不幸——一個穿西裝的男人走過她身邊,並不與她對視,但直勾勾地說了句:「你就是病毒!」

柏林是個有張力的城市,相比其他發達國家的首都,生活成本低,什麼樣的人都有,這事發生在柏林,我不是很吃驚。但還是覺得恐懼,總感覺我們普通人變成了肥料,病毒問題應該是國家、政府解決問題,最後卻落在我們身上,從媒體,我們也看不清到底發生了什麼,權力已經覆蓋了一切。而且,比起媒體報導,朋友的經歷、朋友的朋友的經歷很容易感同身受,忍不住幻想,有一天,歧視會發生在自己身上。我太太作為韓裔美國人也會害怕,因為也是亞裔面孔。之前她看美國媒體上說中國人都在吃蝙蝠,她很氣憤,因為不是事實;過幾天,這些媒體又出來說事情並不是這樣。

我們需要注意媒體的暴力,《明鏡週刊》的封面就從圖片和文字兩方面引導恐懼。從畫面上來講,它選擇了很多並不客觀的元素編織在一起,譬如穿雨衣行走在煙霧裏的中國人。「中國製造」的字眼也容易引發各種聯想,譬如最近流行的關於病毒乃實驗室製造的陰謀論。

在歐洲,對亞裔的歧視不是新現象。去年3月,我和四十多位來自亞洲的藝術家就在巴黎組織了反對歧視的遊行和展覽,更確切地說是針對黃色皮膚的歧視。歐洲藝術界是一個講究政治正確的圈子,但很多成立幾十年的雙年展依然沒有來自亞洲的策展人或得獎藝術家。有一道模糊的天花板。日常生活裏,由於膚色帶來的歧視也不少見。我們這群亞洲藝術家,在自己國家就是弱勢群體,在歐洲又有這些障礙,所以想要站在一起,為自己發聲。

這次布蘭登堡的集會行動,在我的視角看,和去年在巴黎的遊行一脈相承。我介紹了在巴黎的經驗後,其他參與的朋友一拍即合。這些天,我們寫了很多能夠吐露自己和自己所在社群的心聲,又翻譯成多種語言,我太太也幫助翻譯成韓語。有一個是「知識分子在哪裏」,後來被很多傳媒和路人拍攝,想表達的就是在《明鏡週刊》這樣的主流輿論表達之外,公共知識分子在哪裏,怎麼不發聲。還有一個是「普通人的勇氣」,這是想說作為肥料的普通人其實在這次這樣的疫情裏可以發揮很大的能量,譬如在中國的一些志願者行為。集會那天十分寒冷,我們站了兩個多小時,讓我感動的是,有很多人支持我們,有人豎起大拇指,有人過來挨個和我們擁抱,有人一張一張拍我們的標語,還有些人就一直陪伴我們站在那裏,有的站了半小時,有的四十多分鐘。

我出生的地方在兩個國家的交界之處,我也有一些作品是對這個地方、對童年記憶的反思。邊界上有很多有意思的事情。邊界本身又很具體,起源往往是自然屬性,一條河,一座山。在中朝之間,它甚至可以是一棵樹,一塊石頭。以前有人做倒賣銅的生意,原材料從朝鮮來。雙方指定邊界上的一棵樹為中介點,朝鮮商人把原材料放在這裏人就離開,第二天中國商人取回材料把報酬留下,朝鮮的商人之後再去領取。這次歧視的標準語「你就是病毒」,讓人覺得人甚至還不如一棵樹,你走到哪裏都是病毒,跑不了。

在德國,感冒是小病,醫院一般建議感冒病人回家自愈,今天在柏林坐電車,你會看到很多人乾咳、擤鼻涕,沒人當回事。我從中國回來,自我隔離帶上口罩,反而會引發懷疑,對方不會將口罩解讀為尊重,而是將口罩翻譯為病毒,我覺得很無力,比不了一塊石頭、一棵樹。

這次的災難,我們需要反覆去說,去記憶,去儲存。中國人,或很多現代人都有失憶症,可能再過一些日子就過去了。這些個體的無力的故事是需要留存的。

藝術家阿角:自我歧視才是病毒

大家其實都是弱勢,既是施害者,又是受害者,我只覺得悲涼。

十年前我投身藝術,三年前以藝術家的身份搬來德國柏林居住,往日都是柏林、上海兩邊跑,如果不是因為疫情,我今天就應該在飛往上海的飛機上,準備一場將在那舉行的展覽。

這場集會的定義最終是放在少數族裔的共識上,反對廣義的歧視。如果說有什麼契機,就是最近生活中接二連三看到的針對在德中國人的「病毒」歧視。第一次聽到這類事情是在慕尼黑生活的朋友,他在大街上行走無端端就被人吐口水,說他是瘟疫。接下來是一個中國女孩,在柏林被人毆打的事情。緊接着,兩個我的女性朋友在柏林街頭走路,被兩個青少年跟着,對她們進行了言語攻擊。這一系列事件之後,《明鏡週刊》的封面進一步刺痛了我。

我尊重媒體的新聞自由,但我確實被刺痛了,我要說出來這種痛。

在身邊出現的這些攻擊中,歧視中國人的也都是生活在德國的少數族裔,譬如土耳其的,阿拉伯的少數族裔,互相歧視。這種自我歧視本身才是病毒。中國人也常常歧視其他少數族裔,譬如在柏林生活,中國人內部交流,說到阿拉伯人、土耳其人都會簡稱為「土人」、「阿人」,哪怕旁邊有這些族裔的人,他們也不會知道自己在被我們談論,這難道不是一種慣性的、隱形的歧視嗎?

這次疫情中,歧視無處不在。我是西安人,在武漢大學讀本科,有太多熟人都在湖北或是湖北人。從疫情爆發開始,我就幫在武漢的朋友在當地找車,找物資,這中間也看到太多自我歧視。我的朋友家在武漢,如今回不去,在安徽黃山被強制隔離,住了十四天。之後他決定去上海,但無論租房還是借朋友房子住,都受到很大阻力——黃山對上海來說也是疫區,這個社區的居民不歡迎他,要住就要報警,雖然警察來了也沒把他怎麼樣。現在他吃飯買東西都是問題,也靠朋友救助。

武漢人、湖北人現在是國內歧視的新對象,可歧視他們的人如果去了別的地方、比如出國來歐洲,又被別人歧視。大家其實都是弱勢,既是施害者,又是受害者,我只覺得悲涼。

這次集會我負責比較多關於設計視覺的工作,我想傳播的主要信息是,想法不同的文化和種族在大腦中建立高牆,阻隔溝通。於是海報設計師最後的作品是一堵牆上有兩個孔,那兩個孔是溝通的可能,形式上又是一個冒號,是對話的開始。設計師是一個在荷蘭求學的廣州人,他的母親是醫生,是和疾病、病毒面對面的那群人,我想他希望被理解的訴求也一定很高。

可能我們的行動會讓人聯想到冠狀病毒引發的社會問題,但我們其實很注意淡化「中國」的概念。中國人、中國政府、中國性這些概念包含很多解讀,有複雜的歷史面向,在這樣的活動中強化中國屬性,違背我們的核心信息「少數族裔的共識」;同時,在德國,甚至歐洲,我們面臨的是對亞洲人、對黃皮膚的歧視,其他種族的人很多分不清黃皮膚之間的區別。這也是我被《明鏡週刊》刺痛的地方,作為一個主流媒體,它的視覺符號和文字信息其實是在逼着人們去從屬於一個族群、一個國族,不管主體願望和客觀事實。

《明鏡週刊》的文章內容和最近《華爾街日報》那篇 「Sick Man of China」一樣,寫作者本人並沒有基於意識形態的表達,但是編輯、包括圖片編輯最終的選擇卻走了「標題黨」路線,將複雜信息簡單粗暴地處理。商業媒體用最快的方法最有效地吸引人們碎片化的注意力,是一種可以理解的選擇。如果這個封面出現在走小報路線的《圖片報》、《世界報》上,也許大家的反應不會這麼大,但《明鏡週刊》畢竟是較有公信力的嚴肅媒體。很多人可能是在社交媒體上看到這個封面,很少讀過內文,文章裏的信息、數字、觀點,最後就變成了「Made in China」這個宣傳語。

在媒體向度,柏林像一個前現代的地方。德國是世界上用紙最多的國家之一,這裏的媒體還是以紙媒和電視為主,非常依靠德語。換句話來說,德國來自各地的人,很難和這個國家共情,反過來也是一樣。可能每個人都在看自己的母語媒體,有一次我在柏林的出租車上,司機是個阿拉伯人,他有兩個手機,一個導航,一個放着 youtube。youtube 上是阿拉伯語新聞,然後是古蘭經,然後是關於聖戰的圖像信息,那是另一個世界。

我也在觀察媒體的作為,並非說媒體在扭曲事實、編造假新聞,只是在這個時代,大家都在為自己的信念選擇敘事和發聲。我一直關心香港的抗爭運動,2019年7月21日那天,我在看直播,場景是又一城商場,那是一個教科書一般的縮影:在一個乾淨温暖的消費空間裏,白衣人、警察、抗爭者三方對峙,還有普通市民急着逃走。和德國不一樣,香港的新媒體非常發達,這一晚有很多信息,文字的、視覺的,可我看了之後,還是覺得看不到真相,這樣景觀化的抗爭對媒體來說,好像末日狂歡,但那之後呢?這個事件啟發我創作了一件作品,把兩個關於721的直播影相做了glitch(干擾、視頻故障)處理,你可以看到有兩個窗口裏面有很多信息在快速流動,但是你看不到信息本身,那就是我對這個時代的體驗。

策展人杜杜: 恐慌 歧視 埋在心裏的種子

我仍然擔心,歧視很多時候不是一個即時的普遍性反應,它可能是更加潛在的、隱形的,是社會情緒發酵以後的產物。

我人生很多重要的階段都是在德國渡過的,一開始我來求學,主修數學,輔修教育。畢業後就在柏林工作,目前從事藝術行業的工作。我喜歡數學,對我來說,這次的集會符合數學思維,就是把複雜的問題拆解成局部問題。聚焦於複雜問題,很多時候不會解決問題,反而讓人很有挫敗感,甚至激化持不同觀點人之間的矛盾。

與這次疫情有關的政治體制問題,是沒有辦法在短時間內有迅速解決方案的。那我更願意選擇從眼前開始,力所能及處理一些關於溝通的問題,理解的問題,這也是我身邊真實的問題。

我寫下的標語是「停止製造恐慌」,主要針對媒體。《明鏡週刊》的封面,我是在街邊報亭看到的,我沒有買,不想為它消費。但後來,我還是在網絡上找了文章去看,還看了一篇詳細分析這篇報導的文章。德國有很好的媒體,比如《南德意志報》、《法蘭克福評論報》,如果有心去找,也有很多梳理全面、理智的報導,告訴你目前醫學界、科學界、社會工作等方面掌握的可證實信息。糟糕的是,大眾最容易接觸到的媒體文章裏,找不到這樣的信息。

到目前為止,在我身邊還沒有中國人被歧視的事情發生。這兩天,我帶孩子轉乘三種交通工具去美術館看展,留心別人看到我們有沒有什麼反應。並沒有。偶爾有一兩個人會問,中國還好嗎,也就是這樣。這讓我很欣慰。但我仍然擔心,歧視很多時候不是一個即時的普遍性反應,它可能是更加潛在的、隱形的,是社會情緒發酵以後的產物。

我家沒有電視,但有收聽德國公共廣播的習慣。疫情的恐慌,我感受真切,昨天我聽廣播,四五個頻道來回換,不管是哪個頻道,每個小時都會播報一次,現在中國有多少人被感染,多少人死亡,都是數字,不斷強化數字。數字簡單容易記,原本全面的信息,從文章變成標題又簡化成數字。每個人都會害怕,我聽了數字之後,會馬上想我在北京的家人怎麼樣了,中國怎麼樣了,感覺一切都無法控制了。

難民潮剛來德國的時候,新聞中也是不斷重複數字,今天德國從南方來了幾個難民,要建幾個房子,從北方又來了多少。每一個電台都是這樣,聽到第三天你就受不了了。當時我家旁邊是個職業學校,臨時被改成難民營,我們和鄰居當時並沒有太大反應,但還是有些害怕。緊接着新聞又說,難民來了,搶劫多了,社會動盪了。而闢謠的新聞更晚才出現。嚴肅媒體和警察說,根據統計數字,盜竊案件數字並沒有上漲。可是已經晚了,當時在柏林公共場所,一些外國人就是因為長着不一樣的臉孔被打被罵。這些新聞製造的恐慌,不會當下就有反應,但會在人心裏埋下什麼。

這些年德國極右翼政黨崛起非常迅速,比如AFD,後來我們看到在他們爆出很多歧視醜聞,毆打難民,把難民營從外面反鎖,再扔火種進去,死了不少人。去年5月,他們在德累斯頓舉行了聲勢浩大的遊行集會,大家都很驚恐AFD發展的這樣快。這和難民潮時的恐慌情緒是有關的。其實難民潮帶來的很多問題事後看都可以解決,並且也確實被解決了。作為納税人,我們都會擔心難民給保險、醫療等社會資源造成負擔。但後來,部分難民在戰爭結束後回國,還有不少難民有的原本職業素養就很高、有的在德國接受培訓,留下來成為了勞動力和納税人。媒體要承擔很大的責任。

《明鏡週刊》封面使用的文字是有問題的。「Made in China」表面上看中性客觀。可在德國的日常語境裏,「中國製造」有貶義,代表着「質量不好」。德國人也消費很多中國產品,比如華為的路由器、手機,「中國製造」也有大國崛起的威脅意味。德國本來對大國強國就很敏感,所以在封面上用這樣的字眼就是在引導情緒,它讓人忘了病毒是和生命有關的,而是把它變成了一個符號。這是用人的生命來博人眼球,聲音可以不同,但我無法認同這樣的方法。

我認為並不是每件事情都是歧視。譬如戴口罩,德國人沒有戴口罩的習慣。德國人會去拍紀錄片講公共衞生和防疫,但本國人還是不會戴口罩。我是個亞洲人,走在柏林,戴着口罩,那我可以預期別人會害怕地看我,覺得我有病。我不認為這是歧視,更多是生活習慣和文化差異。我擔心的是之前說的那種恐慌,它很有可能會把一些人推到極端,希望我們不要等到一發不可收拾的時候再去處理嚴重的後果,而是防患於未然。

策展人王江楠: 用德國的方法參與社會

不情緒化地說明自己的觀點,學會理性討論,注意語言表達。這些都是微小的變化。

今年是我在柏林的第二十年,2000年我來到這裏讀藝術史,目前為畫廊工作。我們這次組織活動的五個人從去年開始,就有意識地去做一些連接在柏林的亞洲藝術家的工作。2月14號的這次活動,我和大家一起做了很多宣傳和申報的工作,會發信息給朋友,也歡迎朋友再轉發給更多人。不過,身邊很多中國朋友對這個活動不是很感興趣,雖然大家會很關注疫情,會在社交媒體討論,但具體到政治表達,可能中國人還是不太主動。

如何參與政治討論這件事情,我們需要和德國人學習。我記得二十年前剛來德國讀語言班,班裏來自中國大陸和來自台灣的同學有時會因政見不合吵得面紅耳赤。幾年後,大家都有改變,至少會不情緒化地說明自己的觀點,學會理性討論,注意語言表達。這些都是微小的變化。

我的一個社媒群裏,有很多中國和德國的家長朋友。有一位德國家長在群組裏發了一個轉載的新聞,是說由於中國疫情影響,柏林有些中餐館生意慘淡。這位家長邀請大家一起去幫襯中餐館,表示支持。我們真的去了,那位德國家長還主動問餐館經理生意狀況。我很佩服他的做法,德國人的歷史教育注重反思,自省能力強,也願意身體力行地參與社會事務。

這次集會也是在實踐這種參與公共事務的方法,可能因為都是藝術行業的從業者,大家會覺得這是個行為藝術,但我覺得這其實是普通公民在合法行使政治權力。集會的提議一出來,我就在政府網站上查怎麼申請,向誰申請。其實非常簡單,只需要提前和警局報備,寫清楚集會的主題、負責人、人數、地點、攜帶的工具就可以。我們的主題清晰,附上負責人身份信息與地址,工具就只是標語,沒有發言人,也沒有擴音器。很快申請通過,對方還留給我們負責警察的郵件與電話,方便溝通。

我也在想自己要說的話,最後寫下來的是「歧視=病毒,停止!」。在柏林二十年,我直接接觸的歧視屈指可數。有時會聽說發生在別人身上的事。這幾年德國的極右翼政黨崛起,大家對於民族主義、新納粹的敏感度也變了,在柏林,納粹和反納粹的示威遊行規模越來越大,警察出動的頻率也越來越高。對於歧視的焦慮是存在的。在病毒以外,這次活動也是指向這個時代更加普遍的境遇。

策展人李振華: 生而為人,我很抱歉

想要贏得別人的尊重,就要承擔責任。

我最開始看到有關《明鏡週刊》封面的信息,是在微信朋友圈裏,有很多人討論這是不是歧視。我明白記者和編輯有自主性,尊重他們的作者和新聞自由,但是我認為封面信息的確有意識形態中的歧視性,需要回應。

這個活動,我們籌備了十天,過程中,有人發私信勸我不要做,認為不值得,抗議也沒用。這反而讓我更覺得要做,發聲本身就是在抗議主流媒體裹挾下的意識形態,在德國社會中,不反應才是問題。

在德國生活的中國人中不願發聲的有幾種:一種是心態上有早期移民社群的特點,怕被欺負,怕事、温順,特別能忍耐;第二種則是既然到了德國,就可以瘋狂批評關於中國的事物;還有一種是在這裏只是為了做成自己的事情,對本地社會沒有責任感。我不認為這是值得鼓勵的心態。我們在這裏也是共同體,想要贏得別人的尊重,就要承擔責任,比如在這樣的事情裏發出聲音。

冠狀病毒只是我們其中一個想要關注的國際災難,它讓我一下聯想到這些年人類作為一個共同體遭遇的各種災難。我想問,過去的災難遺留的問題都解決了嗎?福島的問題,甚至契爾諾貝利的問題,真的過去了嗎?我們學到了什麼?還有正在發生的問題,如巴西和澳大利亞的大火;大家覺得尚未解決的問題,譬如前兩年德國和其他歐洲國家面臨的難民問題,甚至德國由來已久的移民問題,在這些情境我們又是如何看待彼此的?

活動的標題是我挪用了日本作家太宰治用過的一句話「生而為人,我很抱歉」。我想借它表達不同的意涵:作為一個人類,我對發生在他人身上的災難都感同身受。

對於發生在別處、別人身上的幸災樂禍,我是憤怒的。之前福島的時候,我在網絡上看到有中文留言說:「讓日本人去死吧!」人的生死是很讓人難過的事情,怎麼會有人要在傷口處撒鹽呢?一種解釋是,很多人沒有受過情感的教育,在這方面有缺失。那也沒關係,每一次災難都是人類反思自己的機會,每時每刻都應該反思一下,何以為「人」,你對彼此和其他生物能做些什麼?

我是策展人,我的工作是學習如何理解、介入我所身處的社會。多年來,我在歐洲和亞洲各地工作。我總覺得對於自我的追問其實不是尋根,不是國族,而是如何實現「我的自由」。有兩本書對我這方面的觀念影響很大,一本是 Jack Weatherford 撰寫的《成吉思汗與今日世界的形成》,一本是 Siegfried Zielinski 撰寫的《媒體考古學》,都是在說人類是一個連續不斷的整體,作為個體你總是要在整體中建構自我,而社會是漸進的,通過理解、通過溝通,而不是簡單的暴力。因為破了之後,總要重建,不能只是革命。目前的言論特別愛製造赴死的英雄、不怕死的人,但赴死之後呢?一個把生命看得如此之輕的人,當他對待別人的生命時,我們能有什麼期望?

我們活動的一個核心是標語,另一個是個體之間的理解和擁抱。前者我們五個人一起溝通發想,每個人先要貢獻自己想說的一句,我選擇了齊澤克的「敵人就是你還不知道他人生故事的人」。人在創造敵人的時候太容易了;而個體之間的理解和擁抱,我們在布蘭登堡廣場上得到了很多,這是我們現在能做的:人和人之間的温暖。

尾聲:成為抗體

行文之前,我和藝術家阿角說也許要給這篇文章起個反諷的名字,譬如《五個「病毒」的集會》。他說,我們不是病毒,我們是抗體。抗體是這次疫情中不怎麼被使用的比喻,也許因為普遍性的無力感讓我們不再認為有反抗的可能——無論是對病毒還是對出問題的系統。但抗體也包含有與被反抗方發生反應從而產生抗原的意味。作為隱喻,也許可以理解為我們必須接受人與人、人與病毒以前是以後也會共生的現實情景,然後做出反應。與其掩耳盜鈴,不如在牆上打洞——別怕,只是洞而已,看看牆裏牆外到底有何差異。

宅在香港家裏的這些天,我都在打電子遊戲,其中有一款內容如史詩般宏大的角色扮演遊戲《巫師》,改編自波蘭國民作家的《獵魔人》。劇情高潮一處是身為變異人類的主角要和精靈族合作,但未能忘懷之前精靈對人類的殺戮,於是有這樣一組對白。

人類:「你們是怎麼做到的?一邊撫琴作畫,搭起奇蹟般綺麗的建築,一邊殺戮人類,連眼睛都不眨?」精靈:「你們殺死低級物種的時候又何曾內疚過。我們都一樣,都堅信其他人比我們低級。」

關於「他者」或「敵人」的構建,造從殖民主義到女性主義,從小說到電影,有過無數批判,但似乎總是會被更加短視直接也更加容易操作的繼續建構所淹沒。冠狀病毒裸眼無法看見,對於它的恐懼就那樣轉移到了一個人、一個小區、一座城、一個省、一個國家、一片大陸、一種皮膚。是否我們總是需要一個可以攻擊的他者,才能重新回到一切彷彿都安全可控的正常生活中去?可萬一你變成了別人眼中的寄主,又要逃去哪裏呢?

谢谢端传媒,通过讲述和站出来,体会在社会中人和人的温暖,非常重要!因为这通常是不能教,也学不来的。对发生在身边的种种事件,确实因为病毒的原因,值得很好的思考,并用时间理解个体存在和社会的关系。极端是我不能认同的,无论怎样的方式。争取自由、民主、抗争是我尊重的,但这需要具体的和特定的地点与事件。我们在面对歧视问题的主线,是传媒放大的“中国制造”(明镜周刊),当然还有站出来的人群中,被人说是病毒的人。而如何做?如何在社会的运作中学习理解和爱,是知识和情感学习的长期计划,毕竟不能每个人都理解他人的故事。人总在对属于自己群体的人,要求会特殊一些。但正因为如此,才值得反思,你所认同的价值观和所在所处的环境之间,是否需要一种平衡。文化和人的差异,是否能在相互的理解中和解?当然,人需要很长的时间建立信任和了解,我们能做的,是沟通的开始。这不是什么艺术表演,因为我们试着用真正关心的语言和事件,构成一个没有主体的各自表达,而这些也都超越了我们能表达的。只能说遗留的问题太多,可能需要更多信息和知识的累积。面对的事件太多,需要清楚行动的姿态。现在,疫情全球爆发时刻,不得不慢下来的一切,需要重新理解你和生活的关系,你和家人和朋友的关系。期待你生活幸福、健康,期待疫情过去,能和喜欢人的重逢。

這篇文章讓我不想再續訂端傳媒。

看到楼下说当天发生的“小插曲”,也去看了推特视频,再回过头来看文章和受访者的口述,只能说,无论议题是不是复杂的,无论情境是不是交织的,无论我们力图唤起的是什么,这都不是一篇诚实的报道,而这几位,也很难说是“诚实”的艺术家。

拿鄉黑襲擊普通百姓的悲痛畫面當做藝術真讓人噁心。

像作者這種所謂藝術家就是不敢刺中真正有價值的紅心,只能舉著大愛的旗幟在外圍徘徊,再怎麼用力粉飾也沒有絲毫價值,本質上就是精緻的利己主義。

可惜,現在這份歲月靜好要被打破了呢。

現在歐洲開始爆發了,看看大愛還能撐多久。

這篇真的是超級虛假,我看了照片好幾秒才確定這群人就是推特影片中舉著不要政治化、然後被free media標語嚇跑的那些人,臉皮要厚成什麼地步才能冠冕堂皇的說如此長篇的漂亮話呢?

去推特看了穿着free media in Chia跳舞的视频,被评论区「魂飞魄散」笑到了,想起了鲁迅的那篇《聪明人和傻子和奴才》。

看文章提出的人人平等、應互相守望相助,觀念是正確的,但文章中提到721的事件,我看到這部分就感到不安,不明白討論疫情為何要以香港的悲痛作為例子,已經看不下去了。另人失望的文章。

艺术家丹旸在同一場合所表達的free media in china,何嘗不是一個為中國人擺脫專制走狗歧視的嘗試,何況free media對這次武漢肺炎有重大的影響。結果這批藝術家個個魂飛魄散走避?在別人未當你是帶菌者之前,先把媒體透明度當成病毒般歧視,實在是諷刺。說到底,他們想要的不是正義,而是安全地配合外宣沽名釣譽。

這篇很好,謝謝作者跟端傳媒。

@YKJin 说得好 您的表达既理性又有条理 十分佩服

认真读完了,谢谢作者!

终于发现端傳媒也可作为炒作的场所了🤣🤣

樓樓上的幫你補一個推:

https://twitter.com/suyutong/status/1228337648693137410

评论里有些人总是觉得要回到中国才是守护“人”的价值;不同人有不同的选择,为了自己心中想要捍卫的价值而在异国他乡(其实对他们而言已经是自己的家园)作出行动,同样也是很有价值的行为,不是说不回国直接面对房间里的大象就要被被贬得一无是处。

与其大声疾呼要求别人”回国捍卫‘人’的价值“,倒不如先想想为什么自己没有挺身而出”捍卫‘人’的价值“。

@苟利國家

如果真是這樣,就顯得他們只是裝可憐。

對自己有利的時候,就集體主義,祖國好棒棒。

對自己不利的時候,就個人主義,跟那些「壞」中國人割席,說自己跟他們不一樣,說那些人佔少數,不要以偏概全。

沒有那麼好的事!既然是同一個體制出來的人,就要概括承受。羅志祥不是講過嗎?「不要分那麼細,因為我們都是中國人。」

歧視當然要反對,但人家理不理你是另一回事,而且應該自我反省,就是上述那種好事就大家有份,壞事就分清你我的思維,就是中國人拒絕反省和改善的遁詞。

说起这个集会,我知道一件很滑稽但本文没有提起的事情,艺术家丹旸身在现场穿写有free media in china的衣服跳起舞蹈,身后举牌“反歧视”“不要政治化”的人们吓得纷纷散去,甚至叫了警察。如果真的热爱自由,就请为中国的自由一并发声,不要像许多西方左派一样,躺在政治正确的城墙里高喊着要自由,要人权,反歧视,却不敢冒着风险去为那些真正争取自由的人呐喊。

我很擔心如果端聞再繼續發表關於疫情的文章, 只會使情緒失控的各派人馬更加極端. 這是一篇好文, 請問還有人能靜下心看看嗎?

@Ipcs

你一上來把自己腦海裏控訴的東西強加在別人身上,列出一堆我沒説過也沒有表達過的觀點,然後强行要我解釋,真是野蠻得可以。我不明白爲什麽我要對我沒説過的話進行邏輯推斷和負責。你這個强盜行爲我不接受。

不過基於你上一條在這篇文章下的評論,和那個你强行要求我論證的“中國疫情無責任論”,我可以稍微展開一下。

這就在給你一一拆解。

你的argument概括講就是:疫情是從中國來的,所以別人的話怎麽難聽,説的都是事實,中國人就不要出來反駁了,所有和中國有關的人和事和中國政府,無論和疫情的發展和起源有沒有任何關係,被歧視都是應該的。

中國的確對疫情的產生有責任,在此情況下輿論控訴的是中國人作爲一個collective identity(本質上是一個politicized constructed narrative,是會根據narrator的立場和解讀而變化的),而中國人作爲在社會中有血有肉的個體,因疫情而受到歧視是沒有正當性的。道理很簡單,但你想accuse一個具體的人的時候,你需要有證據證明這個個體有對疫情的發生和擴散有責任。同一個群裏中無辜的個體,不該為不負責的個體的行爲買單。舉例說,如果你在街上看到一個内地人就不分清紅皂白罵對方散播病菌的話,就是你不對。但是如果你見到一個具體的隱瞞病情的内地人,到處亂跑,並出現在你眼前,你有確切證據的話,你指責他,我沒有意見。

這篇關於藝術家策“生而爲人 我很抱歉”的展覽的文章,藝術家要表達的内容從來都是基於他們本人自我的感受和自由,策展和製作藝術品是要有一個main narrative,籍由這次疫情,他們想討論的是“少數族裔的共識上,反對廣義的歧視”,希望可以啓發觀衆思考歧視中的加害者和受害者,是open discussion。我覺得非常了不起的,而且如果你有認真看文章,他們這個展本身是有自身反思的。我也在柏林短暫生活過,在柏林,這樣形式的社會議題和參與是很普遍的,還可以結合德國的社會現實進行有意義的討論。而且這是高輸出的創作行爲,期間的工作量和思考,不是在文章下發個評論可以相比的。

而你一上來就在控訴他們“爲什麽不道歉不懇求寬恕?香港留學生被打爲什麽你們不出現?”

我想問,你是有什麽證據證明這些藝術家本人對疫情有責任?他們爲什麽要為不是自己產生的錯誤道歉?你凴什麽要求藝術家去表達你自己腦海裏的東西?人家喜歡表達什麽就表達什麽,還需要您的許可了?這一部分根本就是莫名其妙。

你那句“還是你認為全球人類都應學大陸人說假話就能消除歧視?”裏面提到的”大陸人“具體是誰?説過的“假話”是具體哪些話?你先上來就扣個帽子,自己的觀點都不好好定義一下概念就要求被人來論證,我覺得這有點懶。

你想把極其複雜的意識形態,政治體制和上疫情起源發展簡化成“既然是事實就不要反駁了”這種發泄式的言論,你自己爽就好了,説服不了我。

失去理智,沉浸在情緒,會讓人走思維捷徑。國際媒體在討論這些事情的時候,也是本著專業的journalism的精神去探討事情的發展和去質問那些被忽略的不透明的現狀。而文章中提到的是擔心一些有分量的媒體如果選擇了小報式的標題黨,而報道内容(媒體自己的argument而非事實本身)沒有理性邏輯討論的話,就可能會對本來就存在的歧視問題加劇。直接消除歧視比較難,也不大可能,但理性高質量的討論,可以啓發大家的思考,這也是文中藝術家們努力做的事。

與其一直point fingers地抱怨和指責,還不如花時間去探討更加具體的問題,就好像柏林的各種形式的社會論壇,讓觀點和立場不同的人進行高質量溝通,才是健康的討論。而不是在網路上駡來駡去就算是討論社會議題了。雖然在兩岸三地的平民間能達到像柏林那樣的社會討論和反思几乎不可能,畢竟平均思辨能力相差太遠了。

我要説的説完了,我也無所謂你滿不滿意認不認同。

公衆場合大家自己説的話自己負責。

以上。

那么想守护“人”的价值,就赶紧离开西方回国为人民发声,祖国人民需要你们。可你们会吗?

@YKJin 你說:''有些人已經失去了聆聽的能力,沉浸在負面情緒而以此正常化自己邏輯的不合理和經不起推敲的argument."

不如你就示範一下,如何在國際傳媒的鐵證下,論證中國對疫情擴散全球無責任的分析,好讓在下學習一下你的邏輯。

若你無法論證中國不需對疫情負責,那疫情由中國製造就是事實的陳述,中國人真的是東亞病夫也是是實的陳述,而陳述事實如何構成歧視呢?還是你認為全球人類都應學大陸人說假話就能消除歧視?

感謝幾位藝術家的努力。

在當今華人兩岸三地的社會動盪中,各自的苦和痛,單單是找到合適的話語去形容和溝通給他人,已不容易。I admire your encouragements of putting yourselves out there. It is never easy.

有些人已經失去了聆聽的能力,沉浸在負面情緒而以此正常化自己邏輯的不合理和經不起推敲的argument. 在理性被一些人決意拋棄的情況下,願大家能繼續找到合適的話語,確切討論和表達,問題的真正所在。

想问一下这五位艺术家,当旅德的小粉紅在柏林袭击反送中的香港留学生时,你们在干吗?你们也有參与袭击吗?还是在旁为你们的同胞助威?如今被针轻刺了一下,就跑出来卖弄普世价值,好助共产党开脱散播病毒的国际责任?

在德的一众亚裔今回被你们大陆人綑绑,无辜牽连,你们一点歉疚都没有,你们算是人吗?中国人是东亚病夫并非歧视,只是事实陈述,而大陆人与疫症也具有不可分割的关系,不是大陆人自知有病在身还到处跑,疫情可会扩散全球,别自欺欺人了,诚心道歉求人家宽恕,尚可堂堂正正做个人,躲在一众亚裔背后装无辜,只会更讨人厌呢!

“但抗體也包含有與被反抗方發生反應從而產生抗原的意味。”感觉这个比喻不恰当,被反抗方即抗原,免疫系统与抗原反应产生抗体。按原句的意思是抗体与抗原结合产生抗原,不科学呀

有沒中國人為在中國廣州被歧視既黑人而發聲過 在中國,反難民係主調,有女星因擔任幫難民在中國的某活動/計劃而被罵。所以我一向對於呢種中國人在外國叫人唔好歧視佢既行為,感到相當的荒謬。中國政府唔會比中國人出來遊行集會,例如反對政府/人民對某些弱勢社群既歧視或敵視,我都唔講民族,只舉例講LGBTQ或者精神病康復者之類啦。但中國現實道係唔做得丫嘛。相反,香港係一路有呢個自由同渠道去做。(起碼存在於2019年6月前啦) 你再睇番外國不論係海外中國人或者同情中國既西方人,佢地realizej到唸種荒謬現實咩。在國外你安全無憂地叫人唔好歧視中國人,但實質上大部份中國人(官方取態),但非常排外 同呢班人既"進步價值"都背道而馳。叫人唔好歧視亞裔,當然應該啦。但果d到死都信中共信黨國又四散全球播毒,毫無衛生觀念既中國人,你想"拯救"被"歧視"既佢地,不如你滅左中共先好無???

又及, 整天堅信"外國勢力亡我之心不死",又算唔算歧視?? 反日反美鬧美帝,又算唔算。

最惨的其实是在中国其他城市住着但好多年没回过湖北的湖北底层人民,连工作都找不到

我真的不想掃興,但如果你居然在元朗721直播看到九龍塘的又一城商場,或許出問題的是傷春悲秋的你。

先自重而後人重之。所謂的歧視,是因為一堆發燒的中國人不留在家,吃退燒藥上飛機,是因為武漢人知道要封城,不想被關,惡意跑到其他縣市,所以才造成的。其他一大堆亞裔才是最可憐,家被傳染,出外又被連累歧視。

湖北的非洲留學生都堅持不離開,免得帶病毒回家了。湖北人不是沒有聽話留守的人,但比例少,大多是沒法走才留在家,還有那堆趕著要去香港,去台灣的"同胞" ,就是嘔心。

艺术家丹昒在集体上穿着Free media.in China的衣服抗议集会 推特上@Suyutong 有相关视频 在民主国家反歧视 不见你在上海反歧视武汉人 一帮极权拥护者别有用心的利用普世价值 令人反胃

有点跑题,但是很喜欢最近绘画类型的插图

「敵人就是你還不知道他人生故事的人」說得真好

譬如在柏林生活,中國人內部交流,說到阿拉伯人、土耳其人都會簡稱為「土人」、「阿人」,哪怕旁邊有這些族裔的人,他們也不會知道自己在被我們談論,這難道不是一種慣性的、隱形的歧視嗎?

——???这又是歧视???

很棒的文章!受益匪淺!感謝端媒體!

繁體版標題的「集會」寫成了簡體字「会」。