【編者按】本文是沈志華教授著作《最後的天朝——毛澤東、金日成與中朝關係(增訂版)》的結語部分,提綱挈領地總結了20世紀中後期中朝關係的主要特徵和經驗教訓。該書增訂版由香港中文大學出版社出版,增加《改革開放與中朝同盟基礎的瓦解》一章。在朝鮮半島風雲變幻、特金會破局之後,中朝關係再次回到焦點位置。端傳媒經出版社授權刊發此文,以饗讀者。

《最後的「天朝」——毛澤東、金日成與中朝關係(增訂版)》

作者:沈志華

出版日期:2018/05

出版社:香港中文大學出版社

頁數:886

定價:HK$380

ISBN: 978-988-237-075-3

20世紀中後期中朝關係的發展階段

歸納起來,在本書(即《最後的「天朝」》——編者註)研究的歷史時期(1945–1976年),中朝關係總體上處於冷暖無常、起伏不定的狀態,其變化大致可以分為如下幾個階段:

第一階段(1945–1949年),其特徵是「若即若離」。

在蘇聯軍隊進入朝鮮半島後,在莫斯科的支持和幫助下,金日成整合朝鮮各派政治力量,建立並穩固了其對朝鮮北方的統治。在由蘇聯主導的北朝鮮政權建立過程中,原中共系統的延安派朝鮮幹部受到排擠,毛澤東和中共中央並不熟悉金日成等朝鮮政權的主要領導人。所謂中國內戰時期(特別是在東北地區)朝鮮對中共的幫助,本質上是蘇聯對華政策的體現。毛澤東試圖建立「東方情報局」,亞洲各國共產黨均派出領導成員參加中共中央在中南海舉辦的「學習班」,唯獨朝鮮勞動黨沒有一人蔘加。中共宣布向蘇聯「一邊倒」,朝鮮則成為蘇聯的衞星國,中朝兩黨之間若即若離,卻雙雙加入了以蘇聯為首的社會主義陣營。中國共產黨奪取政權後接受的是蘇聯對亞洲地區的政治安排,新中國面對的則是一個斯大林安排的既成的「中朝關係」。於是,中朝之間「脣齒相依」的關係,在歷史的和地緣的因素中,又注入了國際共運結構中的「兄弟」元素。

第二階段(1950–1958年),其特徵是「內緊外鬆」。

中國出兵朝鮮,在很大程度上取得了對朝鮮半島問題的發言權。在朝鮮戰爭時期,由於雙方對戰爭目標和作戰方式的想法不同,中朝領導層之間衝突迭起,關係十分緊張。兩國關係表面上親密無間,實際上在如何解決朝鮮統一、何時需要中國援助、志願軍由誰來指揮、中朝聯軍越過三八線後是否繼續南進以及朝鮮鐵路管理權的歸屬和停戰時機的掌握等一系列戰略決策或重大問題上,都存在着嚴重分歧和矛盾。儘管此前朝鮮一直仰仗蘇聯的支持和幫助,但是在戰爭期間中國因其所處地位往往起到主導作用。所以,面對中朝之間的重大分歧和矛盾,斯大林都支持了毛澤東。由此,在金日成的心理上留下了深深陰影。中國人在朝鮮流了很多血,但並未在兩國領導人之間和國家層面凝成深厚友誼。

在朝鮮戰爭時期,由於雙方對戰爭目標和作戰方式的想法不同,中朝領導層之間衝突迭起,關係十分緊張。兩國關係表面上親密無間,實際上在一系列戰略決策或重大問題上,都存在着嚴重分歧和矛盾。

毛澤東對此心知肚明,為了戰後繼續保持中國在朝鮮問題上的發言權和主導作用,決定給予朝鮮大規模的經濟援助。朝鮮的戰後重建工作,主要是在中國、蘇聯、民主德國、捷克斯洛伐克等社會主義陣營國家的援助下完成的。中國雖然經濟實力遠不如蘇聯,且自身亦在戰爭中遭受嚴重損失,但援助朝鮮的力度曾一度大大超過蘇聯。金日成對此十分滿意,但在公開場合強調的是「自力更生」,很少談及中國和蘇聯的援助。早在戰爭後期,金日成便利用各種藉口和手段,挑動黨內各派之間的爭鬥,以達到排擠和打壓國內各派異己力量,樹立其個人統治權威的目的。朝鮮勞動黨第三次代表大會全面改組領導結構,引起各派反對。

蘇共二十大以後,金日成不願接受莫斯科的新方針。延安派和蘇聯派聯合起來,試圖利用蘇共對金日成的不滿展開對金日成的批判,迫其下台。在1956年8月召開的中央全會上,勞動黨內部矛盾全面爆發,金日成控制局面後,將反對派打成反黨集團,延安派部分幹部逃亡中國。毛澤東對此十分惱怒,與蘇共代表團商量後派米高揚和彭德懷率團赴平壤,強迫金日成收回成命。金日成在北京和莫斯科的高壓下被迫承認錯誤,但內心並不接受。中朝關係由此陷入嚴重危機。

波匈事件和蘇聯反黨集團事件後,中共和毛澤東在社會主義陣營的地位和威望日益提升,逐漸成為在國際共運中與蘇共平起平坐的領導者。毛澤東為了爭取更多的支持者,建立和擴大與蘇聯競爭的優勢,1957年底改變了對金日成的態度,主動承認1956年干預朝鮮政局的錯誤,並表示同意其國內政策,甚至答應全部撤回在朝志願軍。於是,中朝關係得以緩和,並在中國的「大躍進」和朝鮮的「千里馬」運動中出現第一次高潮。

第三階段(1959–1965年),其特徵是「尾巴搖狗」。

隨着中蘇分歧不斷加深,雙方都有意拉攏朝鮮,由此為朝鮮提供了有利的外交空間。金日成在中蘇之間採取對等外交的策略取得成功,出現了冷戰中的一種奇特現象——小國主導大國(「尾巴搖狗」)。在此期間,韓國政府面臨極大的內部壓力,政權頻繁更迭,無力向北方發起武裝挑釁,美國則專注於推動韓國經濟復興。這一切在客觀上為朝鮮經濟、社會發展提供了一個非常理想的安全環境。中國在極其困難的情況下,向朝鮮提供了大量糧食;赫魯曉夫則向金日成出示了毛澤東1956年嚴厲批評金日成的談話記錄。金日成在北京與莫斯科之間搞外交平衡,兩邊討好,取得了眾多援助和好處。最有代表性的就是朝鮮在1961年同時與蘇聯和中國分別簽訂了同盟條約。

隨着中蘇分歧不斷加深,雙方都有意拉攏朝鮮,由此為朝鮮提供了有利的外交空間,出現了冷戰中的一種奇特現象——小國主導大國(「尾巴搖狗」)。

由於赫魯曉夫堅持的和平共處對外方針有違朝鮮的外交取向,加上蘇聯對外援助大大減少,朝鮮在中蘇爭鬥的過程中逐漸倒向毛澤東,積極加入對「修正主義」的批判。為了拉住平壤,在無力繼續提供大量經濟援助的情況下,中國從政治利益出發,在處理朝鮮僑民和東北朝鮮族邊民跨境流動的問題時,往往依從朝鮮的主張,甚至在中朝邊界糾紛問題上做出重大讓步,把歷史上一直處於中國境內的長白山天池大部劃給了朝鮮。此外,毛澤東還一再表示,中國東北就是朝鮮的後方,一旦發生戰爭便交給朝鮮管理。中朝關係由此漸入佳境,並達到第二次高峰。

第四階段(1966–1969年),其特徵是「外緊內鬆」。

勃列日涅夫執政以後,調整了赫魯曉夫的對內、對外政策,加大對朝經濟和軍事援助力度,金日成對蘇聯的態度隨之緩和。接着中國爆發「文化大革命」,極「左」的外交路線使中國陷入空前孤立的外交困境。造反派把朝鮮勞動黨也作為修正主義加以指責和批判,紅衞兵又在中朝邊界製造了一系列麻煩,引起金日成極大不滿,甚至向蘇聯表示決不會屈從「中國路線」。在這種背景下,朝鮮迅速倒向蘇聯,一度加入反華大合唱。中朝關係由此一落千丈,從高峰跌入谷底。

然而,在以蘇聯為主要對手的鬥爭中,高舉反帝大旗的毛澤東在內心決不會放棄兩個亞洲近鄰朝鮮和越南,從而使中國陷入孤身作戰的境地。儘管在「文革」初期中國的外交一度失控,但毛澤東沒有說過一句金日成的壞話,也從未想過要拋棄朝鮮。與此同時,金日成也離不開中國的支持和幫助。1968–1969年,朝鮮半島非軍事區的武裝衝突不斷加劇,朝鮮派突擊隊員前往青瓦台刺殺韓國總統朴正熙,扣押美國「普韋布洛」號間諜船及其船員,擊落美國海軍EC-121大型偵察機,半島局勢驟然緊張,美國對朝鮮政策趨於強硬。為此,朝鮮需要得到鄰邦中國的強力支持,並主動提出緩和對華關係。而珍寶島武裝衝突導致中蘇關係進入冰點,中國也不得不盡快消除與其他邊境國家關係緊張的狀態。1969年10月1日,崔庸健突然出現在天安門城樓,標誌着中朝之間又開始恢復了「兄弟」友好關係。

第五階段(1970–1976年),其特徵是「貌合神離」。

中國從國家安全利益出發,決定對外交戰略進行重大調整,打破中美長期對抗的僵局,恢復雙邊關係正常化。金日成對此表示理解和接受,但提出必須對朝鮮的利益有所保障。在中美外交談判的過程中,中國想方設法照顧昔日盟友,滿足了朝鮮的所有要求,並在軍事、經濟等方面全力援助朝鮮,中朝關係表面上顯示出一片祥和景象。

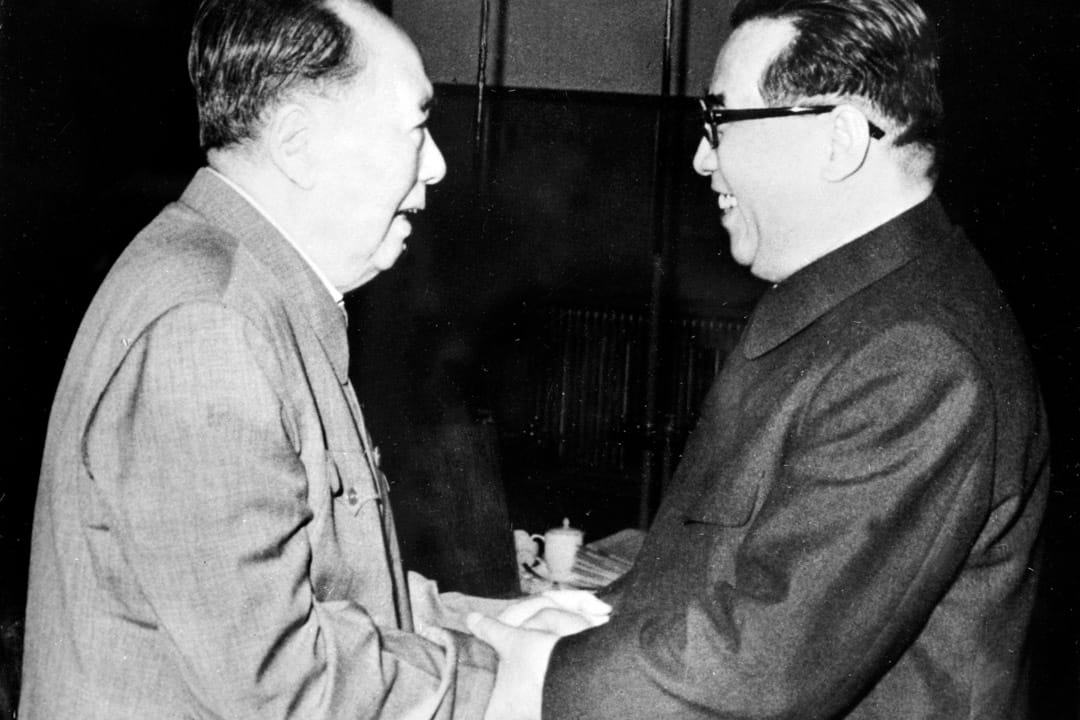

然而,在中國採取聯美抗蘇戰略的同時,朝鮮的主要敵人仍然是站在韓國背後的美國,其客觀結果必然是把中朝兩國的外交路線推向對立,而金日成在大力尋求中國援助的同時,也頻頻向蘇聯示好,繼續開展等距離外交。另一方面,由於中美關係實現正常化,毛澤東無論如何也無法再堅持世界革命的主張,不得不放棄意識形態的制高點,從而使中國失去了領導反帝鬥爭的中心地位。朝鮮則全面宣傳金日成主義和主體思想,有意扛起世界革命的大旗,繼承毛澤東的繼續革命。越南和柬埔寨的革命勝利刺激了朝鮮,金日成訪華並最後一次與毛澤東會談,企望中國支持朝鮮採取武裝鬥爭的方式實現民族統一,而毛澤東採取了迴避態度。此期的中朝關係已是貌合神離,中美關係緩和在外交戰略和地緣政治方面動搖了中朝之間「特殊關係」的基礎。

金日成訪華並最後一次與毛澤東會談,企望中國支持朝鮮採取武裝鬥爭的方式實現民族統一,而毛澤東採取了迴避態度。此期的中朝關係已是貌合神離。

中朝關係變遷的內在邏輯線索

總結一下,本書對毛澤東時代中朝關係歷史現象的描述和解釋,大體是按照以下並行不悖且具有內在邏輯關係的三條線索或基本思路展開的:

第一,從傳統文化和外交理念的角度觀察,毛澤東和金日成對中朝關係的處理,實際上反映了中國傳統的宗藩觀念與朝鮮提倡的「主體思想」及反「事大主義」之間的博弈。

冷戰時期的中國和朝鮮無疑都屬於個人專制國家,其外交決策方式則體現為「領袖外交」,也就是說,毛澤東和金日成的個人理念決定了兩國關係的基本走向。毛澤東具有極強的領袖慾——在新中國建立伊始就開始考慮如何恢復歷史上中國對周邊國家的主導權和領導權,又熟讀中國古代史書——深諳中國曆代皇帝作為「天朝大國」天子的統治術。因此,在他處理與朝鮮關係的理念中,有意無意地閃現出歷史上中國帝王以宗藩體制統治周邊地區的「天朝」意識。

毛澤東具有極強的領袖慾,又熟讀中國古代史書。因此在他處理與朝鮮關係的理念中,有意無意地閃現出歷史上中國帝王以宗藩體制統治周邊地區的「天朝」意識。

如果說在古代中國這種宗藩制度表現為朝貢體系,那麼,在國際共產主義運動方興未艾和東西方兩大陣營對抗的現實條件下,這種理念和意識則以革命的形式表現出來。讓中國成為亞洲革命乃至世界革命的中心,而自己擔當亞洲乃至世界革命的領袖,始終是毛澤東追求的人生目標。為了這個目標,中國付出了沉重的代價。毛澤東要求的,就是對其領導權的認可,只要服從和緊跟中國的政治路線,什麼領土、國民、經濟利益,都不在話下。這一點,最明顯地表現出中國傳統的宗藩關係的特徵,而這也是毛澤東的天下觀與斯大林的領袖觀之間的重要區別——從這個角度講,毛澤東比斯大林更加傳統。

作為一個在歷史上曾經長期依附於大國的小國領袖,金日成的理念恰恰相反。就建立世襲的金家「王朝」而言,金日成有繼承傳統的一面,但也有反傳統的一面。古代朝鮮的統治者推崇「事大主義」,藉助與中國的宗藩關係確保其國家安全及在東亞的政治地位。近代以來中國國力衰敗,朝鮮淪為日本的殖民地,受盡屈辱。戰後雖然見到了獨立的曙光,卻又因冷戰格局的出現而不得不依附於蘇聯的保護。在抗日烽火中成長起來的金日成,一生追求的就是朝鮮的獨立和統一。在斯大林去世和朝鮮戰爭結束以後,金日成不失時機地提出主體思想,不斷開展反對「事大主義」的教育,就是要為朝鮮謀求徹底的、真正的獨立地位。

中朝關係的演變,就外交體制的發展而言,實際上是傳統宗藩體制在現代條件下向兩個獨立、平等的國家關係轉變的過程。所以,儘管冷戰的國際背景和意識形態取向要求中朝團結一致,但是從外交理念上講,此期中朝兩國關係在本質上是對立的、矛盾的,這種對立和矛盾的表現形式不同,卻貫穿始終。這就是中朝同盟關係不穩定性的根本原因所在。

中朝關係的演變,就外交體制的發展而言,實際上是傳統宗藩體制在現代條件下向兩個獨立、平等的國家關係轉變的過程。

第二,從地緣政治和意識形態的角度觀察,毛澤東和金日成對中朝關係的處理,實際上反映了在冷戰的國際背景下不對稱同盟中大國與小國關係的特殊現象。

中國是一個大國、強國,朝鮮是一個小國、弱國,他們之間結成的同盟關係顯然是不對稱的。一般來說,在這種同盟關係中,都是小國服從大國,弱國依附強國。然而,中朝關係的情況卻與此相反,表現為一種「尾巴搖狗」的現象。這種形象的說法也許不夠文雅,但在冷戰時期的不對稱同盟關係中,大國難以控制小國,反而受制於小國,中朝關係的確可以說是一個典型。

究其原因,除了金日成的頑強意志和左右逢源的外交手段外,主要起作用的首先是地緣政治和意識形態的因素。一個小國夾在兩個大國之間,其外交地位本來是十分可憐和微弱的,但是如果兩個大國處於對立狀態,而兩者又都尋求小國的支持,那麼主動權無疑就會轉移到弱者手裏。這大概就是冷戰格局中產生「尾巴搖狗」這一現象的原因之一,恐怕也是金日成能夠大力宣揚「獨立自主」和「主體」思想的外交基礎。朝鮮處於中國、美國、蘇聯三大國在遠東安全和利益的交會點,在地理上具有重要的戰略意義。於是,在1950–1959年兩大陣營的激烈對抗中,中國和蘇聯都需要照顧朝鮮這個社會主義遠東門戶的利益和要求;在1960–1965年中蘇爭奪社會主義陣營領導權的鬥爭中,雙方又都需要拉攏朝鮮以加強自身的權威性和影響力;而在1966年中國被排擠出社會主義陣營之後,朝鮮作為中國僅存的幾個「盟友」之一,就更有機會和資格實現自己的利益訴求了。

從中朝雙邊關係看,中國作為「大哥」要求的是領導權,即對「大是大非」的管控(如對蘇聯和戰爭的態度),而朝鮮作為「小弟」追求的只是安全和利益。因此,中國可以忽視朝鮮政策的實用性、搖擺性,容忍朝鮮不斷增長的需求,卻無法接受它的背離。這就使得金日成在處理與中國的關係時,可以經常處於有利的和主動的地位。從長時段觀察,朝鮮得到了它所要求的物質利益,卻始終對中國若即若離,在中蘇分裂和對抗的過程中,「腳踩兩隻船」。而對於同盟內部存在的諸多矛盾和分歧,中朝雙方既不能讓兩國人民了解,更不能讓他們共同的敵人美國獲知。否則,這一同盟對內就失去了合法性,對外則不再具有威懾力。這就是中朝同盟存在的現實表現和結果。

對於同盟內部存在的諸多矛盾和分歧,中朝雙方既不能讓兩國人民了解,更不能讓他們共同的敵人美國獲知。否則,這一同盟對內就失去了合法性,對外則不再具有威懾力。

第三,從行為特徵和政治準則的角度觀察,毛澤東和金日成對中朝關係的處理,實際上反映出共產黨領導的社會主義國家之間關係的結構性弊病。

中國和朝鮮一樣,都是共產黨領導的社會主義國家,同屬於社會主義陣營和國際共產主義運動。與中蘇關係一樣,冷戰時期的中朝關係實質上是一種不成熟或不正常的國家關係,這種關係還沒有擺脱國際共產主義運動內部黨際關係的影響,甚至在很大程度上繼續着黨際關係的政治準則。現代國家關係的主要行為特徵表現在對主權、平等的承認和尊重,正是從這兩個方面觀察,社會主義陣營內部的國家關係或同盟關係存在着一種結構性弊病。

其一,在共產黨的理論中,本來就沒有國家和主權的概念——「工人無祖國」和「全世界無產者聯合起來」的口號就是明證,即使掌握了政權,但黨際間和國家間通行的最高原則還是國際主義;其二,在共產黨的觀念中,本來就沒有平等的概念——各國共產黨黨章關於「下級服從上級、全黨服從中央」的規定和共產黨國際組織的存在就是明證,奪取政權以後,黨際關係中領導和被領導的組織原則被移植到國家關係中。

與中國傳統的宗藩關係一樣,社會主義國家關係本質上也是一種宗法關係。

與中國傳統的宗藩關係一樣,社會主義國家關係本質上也是一種宗法關係。在「社會主義大家庭」中時常可以看到這樣的矛盾現象,一方面,「一家之長」任意指揮或干涉其他「家庭成員」的內部事務,另一方面,「小弟」可以任性耍賴,「兄長」就必須忍辱負重。中蘇關係是這樣,中朝關係也是如此,只是調換了角色而已。儘管隨着時間的推移,各社會主義國家的領導人也逐步意識到平等和主權應該是每一個國家必須享有的合法權利;國家利益應該是處理國家之間關係的政治準則,但是卻沒有人能夠公開否定無產階級推崇國際主義、世界革命需要統一領導這樣一些基本原則。因為一旦這樣做,就等於放棄了馬克思列寧主義的基本原理,從而失去在國際共產主義運動中的話語權和意識形態方面的制高點。或許,中國和朝鮮在處理他們的相互關係時所遇到的邏輯上的悖論,根本原因就在於此。

以上幾點構成了毛澤東時代中朝關係的基本特徵。不過,當中美關係緩和,尤其是毛澤東推行聯美抗蘇的戰略方針後,連接中朝之間特殊關係的外交鏈條便在無意中開始斷裂了。到鄧小平時代,中國從根本上改變了對朝鮮的方針。改革開放逐步切斷了中朝之間以「國際主義」為指導的經濟關係,中韓建交則最後摧毀了中朝之間以「國際共運」為紐帶的政治聯盟,中國和朝鮮實際上已經分道揚鑣。

改革開放逐步切斷了中朝之間以「國際主義」為指導的經濟關係,中韓建交則最後摧毀了中朝之間以「國際共運」為紐帶的政治聯盟,中國和朝鮮實際上已經分道揚鑣。

在冷戰年代,從地緣政治的角度講,構成中朝關係特殊性的基礎是兩個陣營的對抗和中美兩國的敵對。因此,毛澤東始終把朝鮮視為中國的「擋箭牌」和安全「緩衝帶」,而中國則成為朝鮮的「大後方」。然而,隨着中國離開社會主義陣營、中美關係正常化,特別是冷戰結束和中韓建交,東亞地區的地緣政治結構已經發生了根本性變化。美國和韓國仍然是朝鮮的敵人和威脅,但對中國已經不具有直接的安全威脅,甚至在某種程度上成為潛在的盟友。朝鮮再也不是中國的「擋箭牌」和安全「緩衝帶」,儘管從外交策略的角度考慮,雙方在表面上仍然保持着密切聯繫和政治上的一致性,但已是同床異夢,所謂「血盟」的特殊關係已經徹底瓦解。這是客觀存在,無論人們是否清醒地意識到這一點。

本書的結論是,歷史啟示人們,中國欲擺脱與朝鮮關係的困境,並實現朝鮮半島長期的和平與穩定,核心的和首要的問題,就是把中朝關係恰當地定位於正常的現代國家關係,從而制定合理的和現實的對朝政策。

(沈志華,中蘇關係史、國際冷戰史專家,華東師範大學教授兼國際冷戰史中心主任)