「如果沒有口述影像,我唔會行入戲院。」失明之後,鄭惠琼不願意走進電影院,因為看不到畫面,自然也聽不懂對白,現在的她重新有了進電影院的興趣和理由。

這一天,香港盲人輔導會好不容易安排到一場電影《空手道》的口述影像。由於種種限制,口述影像若想在影院內舉辦,往往只能拿到早場的時間段。這次的口述影像活動就被安排在早上九點半,天氣寒冷加上陰雨綿綿,但對視障者來說,能夠去電影院看一場電影,機會特別難得,於是紛紛報名參加。

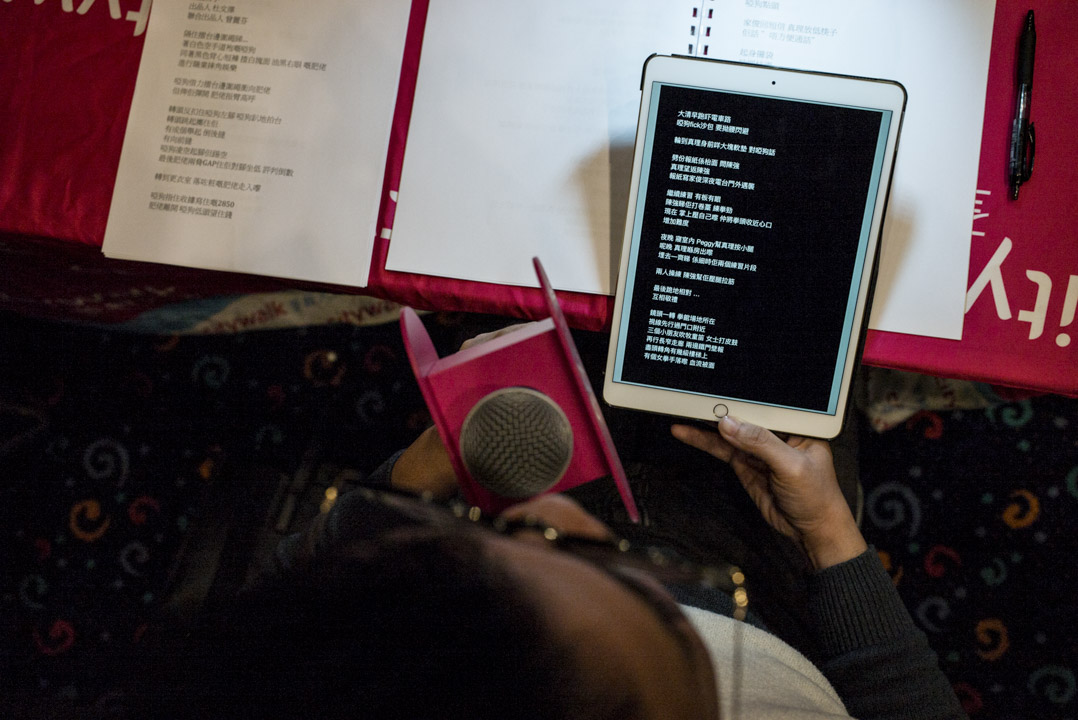

「唔好意思,不如倒回前面一點,那裏我好像說長了一點。」離正式放映還有15分鐘,口述影像員Peter在電影院內一邊反覆練習,一邊在口述影像稿上圈畫校對。而另一名口述影像員Stella則在影院內的各個角落測試設備和音效,做好最後準備。

雙眼放空看電影

口述電影準時開始,報名參加的視障人士,左手爆谷右手可樂紛紛入場,幾乎全院滿座。而電影院後排,約有20名公眾人士戴上眼罩體驗盲人看電影時的感覺。

「在走廊三個位置,在又藍又紅的燈光下,陳強接連打低三個夥計,女的長馬尾,另有刀疤男,鬍鬚男,拳腳交錯,只有鬍鬚男比較難打。」電影開場約15分鐘,Peter描述片中打鬥場面,此時,影院最後兩排幾乎所有人都已摘下眼罩,迫不及待「開眼」看電影。

坐在大屏幕前排的視障人士,沒有「眼罩」可以摘下,他們面前仍是漆黑一片,只有電影對白音效,和口述影像員的聲音。

電影接近尾聲,「白褲的真理,首先進攻,一腳踢低對手,對手再上,真理打她心口,一腳起,一字馬落,撞向對手的頭。對手再上,真理將對手壓向牆邊,這個時候對手一個鉤拳直上打中她的臉,再一拳,批肘,真理倒地。」Peter緊跟電影節奏解說激烈的打鬥場面。

屏幕下光影交錯,鄭惠琼坐在觀眾席中,雙眼有點放空地望著屏幕。她全神貫注地聽口述影像員的解說,停滯的眼球並無隨著電影人物走位來回移動。

「口述」改變了她的世界

鄭惠琼四十多歲時突發性失明,之後就再沒有到戲院看戲,直到接觸口述影像。「他們在家裏看電視哈哈大笑,我就經常問:『做什麼?笑什麼?』他們說一兩句又開始笑,我慢慢就覺得不想騷擾他們,而且自己也沒有興趣看了,因為看不到畫面上的人在幹什麼。」

接觸口述影像後,鄭惠琼和家人的相處都不同了,「以前先生和兒子和我出街,最多是拖著你走,告訴你哪裏有階梯,但不會告訴你周邊的環境。但現在他會告訴你這裏是萬寧,這裏是賣什麼的,這裏拆了變成了什麼。」她指自己也因此有了更多的社交機會,更加融入這個社會。

8年前,盲人輔導會的第一部口述影像《游龍戲鳳》開播,鄭惠琼是其中一名觀眾。後來,每天晚上睡覺前,她一定會守在電話旁邊聽盲人輔導會的熱線,「我一定聽了熱線才睡覺,熱線會告訴我什麼時候在哪裏會有戲做,我有空就一定會去。」2017年,鄭惠琼一共看了6部口述影像電影。

香港盲人輔導會從2009年開始舉辦口述影像放映活動,至今放映口述影像共255場次,參與活動人數約1萬3千人。但能夠在戲院放映的僅有28場。

通常,電影院正在上映的電影,由於時間、放映等的限制,要在一段時間後才能有口述影像版本。鄭惠琼希望,有一天自己能走進戲院看同期熱映的電影,想看哪部戲就能看哪部,這也是視障人士對於口述影像最大的願望。

「如果沒有人告訴你靜止時候的畫面,你根本不知道電影在幹什麼,你只能聽到對白。」鄭惠琼最喜歡的一部口述電影是《葉問》,「就像自己在打一樣,她踢倒了桌子,扔了水缸,我會想像到那個畫面,如果沒有口述影像員,我聽到劈裡啪啦的聲音,但我不知道你在幹什麼。」

而這正是口述影像員最需要下功夫的地方。

如何「口述」武打電影?

梁嘉賢(Stella)2011年開始從事口述影像員的工作,至今已經6年。「武打的戲,劈裡啪啦打爛東西,電影裏面可以2分多鐘沒有對白只有動作。」

「主角劈裡啪啦摔爛了什麼東西,撞倒了什麼東西,誰起飛腳,誰跌倒了,我要說出那些動作和反應,如果不說,這2分多鐘會讓台下的觀眾悶死。」有一些電影片段是對白非常多的,對白之間只有1至3秒空隙,口述影像員只要慢了半秒開聲,就會講不完。Stella說:「每一部戲都有難度,有時候要做取捨,你不能看錯不能講錯。」

不能「踩對白」是口述影像員的其中一個原則。「電影規定了2個小時就是2個小時,當中有多少對白是已經規定的,你只能在有限的空間敘述。」口述影像不同於戶外導賞和廣播劇,口述影像員不能選擇說什麼不說什麼,每一個電影畫面都要儘可能表述給台下觀眾聽。

Stella一開始認為,電台和口述影像員都是「靠口搵飯吃」,入行後才發覺口述影像員的工作很需要技巧,不能只靠「一把口」。咬字標準,口齒伶俐是不夠的,口述影像員平時觀察東西需要非常細緻,每一部電影裏面物品的名稱和專業術語、當地的文化習俗等等都需要自己在網上搜集資料,必須準確,不能出錯。

Stella第一部自己撰稿自己念稿的口述影像電影是《盲探》,從寫稿到練習,一共花了約100個小時。《盲探》是一部懸疑片,經常有倒敘和幻想的場面,因此不停跳來跳去的時間線和畫面給口述影像員增加了不少難度。「每一個沒有對白的地方,你都要停下來看清楚畫面有什麼,不能講錯不能講亂。」

「有些位置,如果我們不說出來,他們是不會笑的。」Stella認為,能夠抓到一個笑點,讓視障人士能夠跟健視人士一起笑,那就是成功。

如今,盲人輔導會每月平均可製作兩至三套口述影像電影,甚至有時會與新電影同步上映。負責人Emily坦言,從起步到現在,口述影像的發展就像「摸著石頭過河」。2009年3月26日,香港第一套口述影像電影出現,當時它還沒有被冠以「口述影像」之名,有媒體稱之為「電影導賞」。

對劉德華有更真實的感覺了

Emily回憶道,「當時我們都不清楚具體的步驟,就知道有『口述影像』存在,那想不如也在香港試驗一下,希望視障人士的世界從此能有電影這樣事物存在。」

出乎意料的是,大家反響很好,更有位會員張運澄先生創作了一首詩來表達心情——「無緣電影三十年,電影導賞遲未見。千呼萬喚始出來,從此運澄次次來」。有些會員也表示,自己跟身邊人開始有了更多話題,比如從前劉德華只是一個沒有感覺的名字,但在電影裏聽過他的聲音對白,就有印象了,還能和家人朋友談論演員影片。這不僅為視障人士打開了一扇新世界的大門,更讓他們與這個時代連結的更緊密,不再是主流社會以外的人了。

初期,盲人輔導會的口述影像水平被指流於「粗糙」,Emily和團隊不斷檢討和改善,直到2011年6月迎來了一場技術上的「革新」:協會邀請了美國資深的口述影像員Joel Snyder與台灣研究口述影像的趙雅麗博士到香港指導口述影像團隊。

Emily當時恍然大悟,「最重要的,口述影像原來要寫稿!這就需要文字功力了,像是你影片中一個人坐在湖邊,有許多景色可以描述,湖水的顏色身旁的蘆葦等等,這就比他坐在湖邊形象好多了」。她們的口述影像,從最初看到什麼說什麼,到訓練以後的反覆寫稿改稿,口述影像員把自己當成視障觀眾,換位思考,嘗試用最貼切的語言將畫面原汁原味表達出來。

對於未來的發展,Emily表示,穩定的資金是發展前提,社會上很多有心人都願意金錢援助他們,但錢用完後往往又要繼續尋求其他贊助。

口述影像在歐美國家的發展已先行一步。美國從1974年開始探索口述影像,至今,戲院中配備口述影像電影版本,並且有相關立法來保障身心障礙人士的觀影權益。而英國、西班牙更有大學開設口述影像相關專業研究領域。

Emily的短期夢想,就是說服香港電影公司能夠在後期添加digital cinema package工作,令電影上映時就同步有口述影像版本。「因為現在我們有機會在戲院播電影的話都是早場,有些會員就抱怨路途太遠時間太早,非常無奈。如果以後大家能隨時去戲院看戲的話,那就好很多」。

填補幾近空白的方法論

「不夠,對於弱勢群體的關注從來都不會足夠的。但慢慢越來越多人去做都已經欣慰。」Emily道。口述影像正為永遠無法摘下眼罩的人們創造一個全新的世界,讓他們得以靜享電影的豐盛。

投身傳播學領域數十年的台灣淡江大學趙雅麗教授堅信「這個世界,對每個人都該有可以期待的美好」。1998年,她在偶然的機會下接觸到口述影像。「淡江大學工學院老師研發了盲用經典一號電腦,它需要用指頭去觸摸符碼。但他們發現,觸碰符碼只能是文字符號,而視覺符號沒辦法用符碼呈現。他們便問我是否有可能研發一套技術能夠將影像說出來,讓視障人士接觸到畫面和意象。」基於對語言溝通的長期研究,趙雅麗起初認為這並不困難,並且可以幫助視障朋友,便欣然接受。

然而,研究並不如想象中那麼簡單。首先,國際上對口述影像的研究幾近空白。美國波士頓最大的公共電視台WGBH早在1989年就開始做口述影像,也有自己的口述影像部門,但是他們完全沒有理論基礎。只是一些人接受了簡單經驗的傳承培訓,再進一步摸索著做。而趙雅麗在尋找過往文獻時,也只在特殊教育領域發現了兩三篇簡略介紹口述影像原則的論文。比如,規定第一要說出主角名字,第二要敘述他們的表情,第三要回應他們的肢體語言。其次,面對方法論的卡關,趙雅麗解釋道,「明眼人作為實驗對象一直失敗。因為我們做大眾傳播若干年,看似理所當然的感官直覺,實驗時卻要知道這種感官直覺怎麼啟動的,那人沒有看見的時候究竟什麼意義會流失。」

直到她受了梅洛龐蒂的「病理學還原」啟發,即用不是常態的東西來還原常態,比如說用看不見來還原看見。因此她就找視障生來做實驗,通過「放聲思考」的方法,結果突然前所未有的清晰。她說:「『放聲思考』是指我們看電影時雖然不講話,但內心會有獨白。那我就用這種方法讓視障生將自我對話放聲出來,然後全程錄影。在實驗中,有一句描述「男主角一口氣衝出劇院上了樓」,當下他們就問為什麼出了劇院又有樓梯。因此我們知道被我們忽略的視覺符號常常需要被描述。」這樣一來研究在方法論上尋得了突破,很多問題上也得到了完整的概念,比如看不見是什麼意思,看不見的東西是什麼,那怎麼樣把看不見的東西用口語敘述。

視覺建構和語言建構在語意上是不一樣的,但過去在傳播學領域沒有這些比較。趙雅麗表示,「我在實驗中發現,語言符號和視覺符號是完全不同的。那時我就建構了一套符號學理論,是跨領域的比較系統。我知道什麼需要用語言去說,什麼必須用視覺呈現。比如,電影無法演出『十年後』,這通常需要字幕或旁白來表現,但是蠟燭出現在燭台上方,這就是視覺的表示。」視障人士沒有視覺,他們對方位、關係、線索都不懂。通過實驗讓我們直觀的發現,什麼必須用看而不是說,什麼要說不是看。

口述影像是傳播平權的實踐

2002年趙雅麗成立了中華民國口述影像協會,在花了五年時間後得出研究結果,填補了全球在口述影像理論上的空白。但她認為,由於長期欠缺法律支持,台灣口述影像的發展非常緩慢。直到最近,台灣社會發現國際上對於口述影像的要求已經很成熟。去年,Netflix計畫收購台灣收視率火熱的《植劇場》以及《通靈少女》,但都遇到這些電視劇沒有口述影像版本的瓶頸,因此到了簽約之際但也只能作罷。趙雅麗表示,如今連國際遊戲軟體都已經要求有口述影像版本,而當台灣優秀的影視作品想要賣到國際上去的時候,就會知道沒有口述影像版本的話,很多國家都不接受。

反觀美國在克林頓時期已有相關立法,要求公共電視台在黃金時段及兒童時段提供起碼五十小時的口述影像第二聲道服務。但台灣在相關立法上處於真空狀態。

2011年被Emily邀請至香港做口述影像的指導時,趙雅麗發現香港的社會成熟度很高,因為大家已關注到邊緣社群的服務。她對志工講,「一個社會圓不圓滿文不文明,不是它對大多數人的一種社會服務,而是看它對少數族群的關照,以及能不能做到一種制度性的服務。」同時,趙雅麗認為香港志工的質素非常高,她把志工比喻為飛行員,「口述影像很嚴謹,口述影像員受過訓練與否以及操作的時數,和視障者理解、喜歡的程度息息相關。就像飛行員,你飛過越多的時數,你的技巧越熟練。」

傳播平權是傳播學中的重要概念,對於趙雅麗而言,研究推廣口述影像就是一個實踐傳播平權的過程。「我們一生中也許從來沒有認識過一些看不見的朋友,所以我們的世界曾是狹隘的。因為大眾傳播總告訴我們要服務大眾,卻忽略了身為少數的邊緣人群。今天我們怎麼落實傳播平權,就是指我們有多少能力去服務這些還未沒有達到平權的一些族群。」

開了眼界,謝謝!

第一次了解到这个领域,感激又感动

之前在網路上搜索台灣公視製作的電視電影時,曾看過一些片子上傳的版本是「口述」版,當時一直百思不得其解,今天才知道其實際用途。必須羞愧地承認,身為沒有這方面病疾困擾的人,我完全沒有想到過這種需求。但是,同樣作為社會的組成部分,擁有娛樂的權利是如此的理所應當。作為社會的福利,其存在的意義之一便是要儘量成為弱勢少數群體的‘helping hand’,進而擴大他們的社會的參與度。希望還有更多的娛樂活動開發出能讓盲人也體驗到快樂的方法。

看标题,我以为说的是大陆影迷们。。

第一次知道有这种制度的存在,感动,持续关注

第一次听说口述电影这样的形式,大陆的电影院应该是没有的。

很感动。

台北圖書館啟明分館每週都有口述的電影放映會,由黃英雄老師主持,而且已行之有年。對。就是台北物語那位黃英雄。敝人去看過一次第凡內早餐,口述電影有一種奇妙的感覺,好像在接受另一位觀影者的感知。這服務感覺也沒什麼人知道,(跟大部分政府提供的服務一樣),也許亦跟挑的片偏文藝有關吧,若有視障朋友可以相告嘗試看看。