“如果没有口述影像,我唔会行入戏院。”失明之后,郑惠琼不愿意走进电影院,因为看不到画面,自然也听不懂对白,现在的她重新有了进电影院的兴趣和理由。

这一天,香港盲人辅导会好不容易安排到一场电影《空手道》的口述影像。由于种种限制,口述影像若想在影院内举办,往往只能拿到早场的时间段。这次的口述影像活动就被安排在早上九点半,天气寒冷加上阴雨绵绵,但对视障者来说,能够去电影院看一场电影,机会特别难得,于是纷纷报名参加。

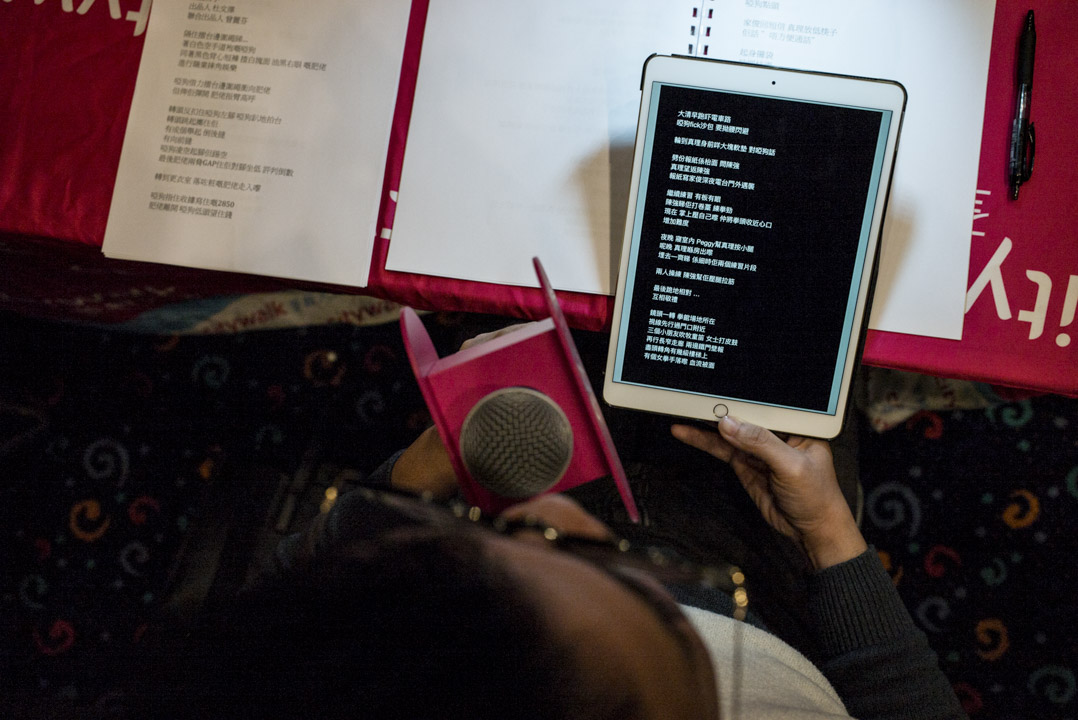

“唔好意思,不如倒回前面一点,那里我好像说长了一点。”离正式放映还有15分钟,口述影像员Peter在电影院内一边反复练习,一边在口述影像稿上圈画校对。而另一名口述影像员Stella则在影院内的各个角落测试设备和音效,做好最后准备。

双眼放空看电影

口述电影准时开始,报名参加的视障人士,左手爆谷右手可乐纷纷入场,几乎全院满座。而电影院后排,约有20名公众人士戴上眼罩体验盲人看电影时的感觉。

“在走廊三个位置,在又蓝又红的灯光下,陈强接连打低三个伙计,女的长马尾,另有刀疤男,胡须男,拳脚交错,只有胡须男比较难打。”电影开场约15分钟,Peter描述片中打斗场面,此时,影院最后两排几乎所有人都已摘下眼罩,迫不及待“开眼”看电影。

坐在大屏幕前排的视障人士,没有“眼罩”可以摘下,他们面前仍是漆黑一片,只有电影对白音效,和口述影像员的声音。

电影接近尾声,“白裤的真理,首先进攻,一脚踢低对手,对手再上,真理打她心口,一脚起,一字马落,撞向对手的头。对手再上,真理将对手压向墙边,这个时候对手一个钩拳直上打中她的脸,再一拳,批肘,真理倒地。”Peter紧跟电影节奏解说激烈的打斗场面。

屏幕下光影交错,郑惠琼坐在观众席中,双眼有点放空地望著屏幕。她全神贯注地听口述影像员的解说,停滞的眼球并无随著电影人物走位来回移动。

“口述”改变了她的世界

郑惠琼四十多岁时突发性失明,之后就再没有到戏院看戏,直到接触口述影像。“他们在家里看电视哈哈大笑,我就经常问:‘做什么?笑什么?’他们说一两句又开始笑,我慢慢就觉得不想骚扰他们,而且自己也没有兴趣看了,因为看不到画面上的人在干什么。”

接触口述影像后,郑惠琼和家人的相处都不同了,“以前先生和儿子和我出街,最多是拖著你走,告诉你哪里有阶梯,但不会告诉你周边的环境。但现在他会告诉你这里是万宁,这里是卖什么的,这里拆了变成了什么。”她指自己也因此有了更多的社交机会,更加融入这个社会。

8年前,盲人辅导会的第一部口述影像《游龙戏凤》开播,郑惠琼是其中一名观众。后来,每天晚上睡觉前,她一定会守在电话旁边听盲人辅导会的热线,“我一定听了热线才睡觉,热线会告诉我什么时候在哪里会有戏做,我有空就一定会去。”2017年,郑惠琼一共看了6部口述影像电影。

香港盲人辅导会从2009年开始举办口述影像放映活动,至今放映口述影像共255场次,参与活动人数约1万3千人。但能够在戏院放映的仅有28场。

通常,电影院正在上映的电影,由于时间、放映等的限制,要在一段时间后才能有口述影像版本。郑惠琼希望,有一天自己能走进戏院看同期热映的电影,想看哪部戏就能看哪部,这也是视障人士对于口述影像最大的愿望。

“如果没有人告诉你静止时候的画面,你根本不知道电影在干什么,你只能听到对白。”郑惠琼最喜欢的一部口述电影是《叶问》,“就像自己在打一样,她踢倒了桌子,扔了水缸,我会想像到那个画面,如果没有口述影像员,我听到劈里啪啦的声音,但我不知道你在干什么。”

而这正是口述影像员最需要下功夫的地方。

如何“口述”武打电影?

梁嘉贤(Stella)2011年开始从事口述影像员的工作,至今已经6年。“武打的戏,劈里啪啦打烂东西,电影里面可以2分多钟没有对白只有动作。”

“主角劈里啪啦摔烂了什么东西,撞倒了什么东西,谁起飞脚,谁跌倒了,我要说出那些动作和反应,如果不说,这2分多钟会让台下的观众闷死。”有一些电影片段是对白非常多的,对白之间只有1至3秒空隙,口述影像员只要慢了半秒开声,就会讲不完。Stella说:“每一部戏都有难度,有时候要做取舍,你不能看错不能讲错。”

不能“踩对白”是口述影像员的其中一个原则。“电影规定了2个小时就是2个小时,当中有多少对白是已经规定的,你只能在有限的空间叙述。”口述影像不同于户外导赏和广播剧,口述影像员不能选择说什么不说什么,每一个电影画面都要尽可能表述给台下观众听。

Stella一开始认为,电台和口述影像员都是“靠口揾饭吃”,入行后才发觉口述影像员的工作很需要技巧,不能只靠“一把口”。咬字标准,口齿伶俐是不够的,口述影像员平时观察东西需要非常细致,每一部电影里面物品的名称和专业术语、当地的文化习俗等等都需要自己在网上搜集资料,必须准确,不能出错。

Stella第一部自己撰稿自己念稿的口述影像电影是《盲探》,从写稿到练习,一共花了约100个小时。《盲探》是一部悬疑片,经常有倒叙和幻想的场面,因此不停跳来跳去的时间线和画面给口述影像员增加了不少难度。“每一个没有对白的地方,你都要停下来看清楚画面有什么,不能讲错不能讲乱。”

“有些位置,如果我们不说出来,他们是不会笑的。”Stella认为,能够抓到一个笑点,让视障人士能够跟健视人士一起笑,那就是成功。

如今,盲人辅导会每月平均可制作两至三套口述影像电影,甚至有时会与新电影同步上映。负责人Emily坦言,从起步到现在,口述影像的发展就像“摸著石头过河”。2009年3月26日,香港第一套口述影像电影出现,当时它还没有被冠以“口述影像”之名,有媒体称之为“电影导赏”。

对刘德华有更真实的感觉了

Emily回忆道,“当时我们都不清楚具体的步骤,就知道有‘口述影像’存在,那想不如也在香港试验一下,希望视障人士的世界从此能有电影这样事物存在。”

出乎意料的是,大家反响很好,更有位会员张运澄先生创作了一首诗来表达心情——“无缘电影三十年,电影导赏迟未见。千呼万唤始出来,从此运澄次次来”。有些会员也表示,自己跟身边人开始有了更多话题,比如从前刘德华只是一个没有感觉的名字,但在电影里听过他的声音对白,就有印象了,还能和家人朋友谈论演员影片。这不仅为视障人士打开了一扇新世界的大门,更让他们与这个时代连结的更紧密,不再是主流社会以外的人了。

初期,盲人辅导会的口述影像水平被指流于“粗糙”,Emily和团队不断检讨和改善,直到2011年6月迎来了一场技术上的“革新”:协会邀请了美国资深的口述影像员Joel Snyder与台湾研究口述影像的赵雅丽博士到香港指导口述影像团队。

Emily当时恍然大悟,“最重要的,口述影像原来要写稿!这就需要文字功力了,像是你影片中一个人坐在湖边,有许多景色可以描述,湖水的颜色身旁的芦苇等等,这就比他坐在湖边形象好多了”。她们的口述影像,从最初看到什么说什么,到训练以后的反复写稿改稿,口述影像员把自己当成视障观众,换位思考,尝试用最贴切的语言将画面原汁原味表达出来。

对于未来的发展,Emily表示,稳定的资金是发展前提,社会上很多有心人都愿意金钱援助他们,但钱用完后往往又要继续寻求其他赞助。

口述影像在欧美国家的发展已先行一步。美国从1974年开始探索口述影像,至今,戏院中配备口述影像电影版本,并且有相关立法来保障身心障碍人士的观影权益。而英国、西班牙更有大学开设口述影像相关专业研究领域。

Emily的短期梦想,就是说服香港电影公司能够在后期添加digital cinema package工作,令电影上映时就同步有口述影像版本。“因为现在我们有机会在戏院播电影的话都是早场,有些会员就抱怨路途太远时间太早,非常无奈。如果以后大家能随时去戏院看戏的话,那就好很多”。

填补几近空白的方法论

“不够,对于弱势群体的关注从来都不会足够的。但慢慢越来越多人去做都已经欣慰。”Emily道。口述影像正为永远无法摘下眼罩的人们创造一个全新的世界,让他们得以静享电影的丰盛。

投身传播学领域数十年的台湾淡江大学赵雅丽教授坚信“这个世界,对每个人都该有可以期待的美好”。1998年,她在偶然的机会下接触到口述影像。“淡江大学工学院老师研发了盲用经典一号电脑,它需要用指头去触摸符码。但他们发现,触碰符码只能是文字符号,而视觉符号没办法用符码呈现。他们便问我是否有可能研发一套技术能够将影像说出来,让视障人士接触到画面和意象。”基于对语言沟通的长期研究,赵雅丽起初认为这并不困难,并且可以帮助视障朋友,便欣然接受。

然而,研究并不如想象中那么简单。首先,国际上对口述影像的研究几近空白。美国波士顿最大的公共电视台WGBH早在1989年就开始做口述影像,也有自己的口述影像部门,但是他们完全没有理论基础。只是一些人接受了简单经验的传承培训,再进一步摸索著做。而赵雅丽在寻找过往文献时,也只在特殊教育领域发现了两三篇简略介绍口述影像原则的论文。比如,规定第一要说出主角名字,第二要叙述他们的表情,第三要回应他们的肢体语言。其次,面对方法论的卡关,赵雅丽解释道,“明眼人作为实验对象一直失败。因为我们做大众传播若干年,看似理所当然的感官直觉,实验时却要知道这种感官直觉怎么启动的,那人没有看见的时候究竟什么意义会流失。”

直到她受了梅洛庞蒂的“病理学还原”启发,即用不是常态的东西来还原常态,比如说用看不见来还原看见。因此她就找视障生来做实验,通过“放声思考”的方法,结果突然前所未有的清晰。她说:“‘放声思考’是指我们看电影时虽然不讲话,但内心会有独白。那我就用这种方法让视障生将自我对话放声出来,然后全程录影。在实验中,有一句描述“男主角一口气冲出剧院上了楼”,当下他们就问为什么出了剧院又有楼梯。因此我们知道被我们忽略的视觉符号常常需要被描述。”这样一来研究在方法论上寻得了突破,很多问题上也得到了完整的概念,比如看不见是什么意思,看不见的东西是什么,那怎么样把看不见的东西用口语叙述。

视觉建构和语言建构在语意上是不一样的,但过去在传播学领域没有这些比较。赵雅丽表示,“我在实验中发现,语言符号和视觉符号是完全不同的。那时我就建构了一套符号学理论,是跨领域的比较系统。我知道什么需要用语言去说,什么必须用视觉呈现。比如,电影无法演出‘十年后’,这通常需要字幕或旁白来表现,但是蜡烛出现在烛台上方,这就是视觉的表示。”视障人士没有视觉,他们对方位、关系、线索都不懂。通过实验让我们直观的发现,什么必须用看而不是说,什么要说不是看。

口述影像是传播平权的实践

2002年赵雅丽成立了中华民国口述影像协会,在花了五年时间后得出研究结果,填补了全球在口述影像理论上的空白。但她认为,由于长期欠缺法律支持,台湾口述影像的发展非常缓慢。直到最近,台湾社会发现国际上对于口述影像的要求已经很成熟。去年,Netflix计划收购台湾收视率火热的《植剧场》以及《通灵少女》,但都遇到这些电视剧没有口述影像版本的瓶颈,因此到了签约之际但也只能作罢。赵雅丽表示,如今连国际游戏软体都已经要求有口述影像版本,而当台湾优秀的影视作品想要卖到国际上去的时候,就会知道没有口述影像版本的话,很多国家都不接受。

反观美国在克林顿时期已有相关立法,要求公共电视台在黄金时段及儿童时段提供起码五十小时的口述影像第二声道服务。但台湾在相关立法上处于真空状态。

2011年被Emily邀请至香港做口述影像的指导时,赵雅丽发现香港的社会成熟度很高,因为大家已关注到边缘社群的服务。她对志工讲,“一个社会圆不圆满文不文明,不是它对大多数人的一种社会服务,而是看它对少数族群的关照,以及能不能做到一种制度性的服务。”同时,赵雅丽认为香港志工的质素非常高,她把志工比喻为飞行员,“口述影像很严谨,口述影像员受过训练与否以及操作的时数,和视障者理解、喜欢的程度息息相关。就像飞行员,你飞过越多的时数,你的技巧越熟练。”

传播平权是传播学中的重要概念,对于赵雅丽而言,研究推广口述影像就是一个实践传播平权的过程。“我们一生中也许从来没有认识过一些看不见的朋友,所以我们的世界曾是狭隘的。因为大众传播总告诉我们要服务大众,却忽略了身为少数的边缘人群。今天我们怎么落实传播平权,就是指我们有多少能力去服务这些还未没有达到平权的一些族群。”

開了眼界,謝謝!

第一次了解到这个领域,感激又感动

之前在網路上搜索台灣公視製作的電視電影時,曾看過一些片子上傳的版本是「口述」版,當時一直百思不得其解,今天才知道其實際用途。必須羞愧地承認,身為沒有這方面病疾困擾的人,我完全沒有想到過這種需求。但是,同樣作為社會的組成部分,擁有娛樂的權利是如此的理所應當。作為社會的福利,其存在的意義之一便是要儘量成為弱勢少數群體的‘helping hand’,進而擴大他們的社會的參與度。希望還有更多的娛樂活動開發出能讓盲人也體驗到快樂的方法。

看标题,我以为说的是大陆影迷们。。

第一次知道有这种制度的存在,感动,持续关注

第一次听说口述电影这样的形式,大陆的电影院应该是没有的。

很感动。

台北圖書館啟明分館每週都有口述的電影放映會,由黃英雄老師主持,而且已行之有年。對。就是台北物語那位黃英雄。敝人去看過一次第凡內早餐,口述電影有一種奇妙的感覺,好像在接受另一位觀影者的感知。這服務感覺也沒什麼人知道,(跟大部分政府提供的服務一樣),也許亦跟挑的片偏文藝有關吧,若有視障朋友可以相告嘗試看看。