政治學家韓博天(Sebastian Heilmann)的新著《紅天鵝:中國非常規決策過程》(Red Swan:How Unorthodox Policy-Making Facilitated China's Rise)近期由香港中文大學出版社翻譯出版。這本書的出現可能正當其時——在一個中國全面崛起,對本國國民、周邊地區乃至世界都造成巨大影響力的時刻,我們該如何認識和觀察中國?

紅天鵝:中國非常規決策過程

作者:韓博天(Sebastian Heilmann)

譯者:石磊

出版:香港中文大學出版社

出版日期:2018年1月

韓博天是位於柏林的墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies,以下簡稱墨卡托中心)的創始總裁,和特里爾大學的政治經濟學教授,曾經在哈佛大學、牛津大學從事中國研究的工作。墨卡托中心成立於2013年,是歐洲最大的專門研究中國的機構,致力於全方位分析中國社會發展,推動西方對中國的了解與認識。經過幾年的發展,該中心已被普遍認為是研究中國的權威機構和在歐洲政界有實際影響力的智庫。不過,它對中國的一些負面分析也曾招致《環球時報》以整版文章批評。

韓博天本人對這些批評處之泰然。他稱自己是一位「正視中國及其崛起」的政治學家,喜歡務實地觀察和研究「中國如何解決問題」,也因此曾與中國各層級官員廣泛接觸。他非常熟悉中共官員的用詞,諸如「作風」、「由點到面」等,在訪談中,會直接用漢語說出來。在中國國家主席習近平去年7月赴德國參加 G20 峰會時,韓博天就「一帶一路」問題接受過中國中央電視台的採訪,其文章、言論也經常被「觀察者網」等持國家主義立場的網站引用或轉載。

但韓博天也提到,最近幾年,接觸中國官員變得越來越困難,而即便能接觸到,他們能對研究者講的東西也越來越少了。觀察仍正在快速變動中的中共政權,變得越來越困難。

在新作《紅天鵝》中,他試圖解釋的,就是中國何以成功?為了解釋中國的「經濟奇蹟」,韓博天把中國比作一隻巨大的「紅天鵝」——我在採訪中詢問「紅天鵝」的含義,他解釋道,因為紅色中國超越了人們此前的一切假設,它和其他的共產黨執政的國家都截然不同。

「游擊式風格」 (Guerrilla Style)是他自創的另一個術語。他在書中寫道,「中國游擊式政策風格的歷史傳統之前很少有西方學者關注。永恆流動和持續變化是政治和權力的常態,即使是建立機構,也不能有效終止或疏導這種態勢。」因此,很難用西方慣常使用的二元論,如集權和分權,或者憲政概念中的聯邦制來分析中國。因為這些理論歸納,都包含着一種權力制約和平衡所帶來的穩定性——而這在中國的政治體制中並不存在。韓博天認為,這些僵化的理論無法捕捉到中國製定政策過程的關鍵所在,也就是他在書中強調的「試點」和「由點到面」的中國式政策模式——這種「不穩定」但是有成效的模式,將「分散實驗」和「中央干預」結合在了一起,帶來了今天中國的發展成就。但他指出,在習近平上台後,大張旗鼓地引進自上而下的「頂層設計」,徹底改變了以往中國政策制定和執行的靈活性與探索性,讓過程變得僵化。

在訪談中,韓博天尤其談到他對中國未來的最大擔憂——「數字列寧主義」(Digital Leninism)。在他看來,由於擁抱互聯網技術和大數據,中國政府和大科技公司達成了廣泛共識和利益聯盟,而中國的普通百姓,甚至警惕政府的知識分子,也因為享受唾手可得的便利而失去警惕。就此發展下去,會形成一個人類歷史上前所未有的強大的數字極權,遠遠超出《一九八四》的寓言。個人作為數據元,與權力作為數據的掌控者,兩者之間的力量對比前所未有地懸殊,甚至會令反抗失去組織化的可能。韓博天在採訪中說,這一局面隨着移動互聯網的普及,在中國發展得如此之快,不僅世界其它國家還沒有反應過來,即使中國的人們意識到個人信息已經全面暴露和上繳的危險,也為時已晚。

同時,世界局勢也顯然有利於中國, 2007年到2009年世界經濟危機以後,西方民主國家包括美國、西歐和日本,在發展中國家和新興市場中的聲望和公信力明顯下降,中國看上去是當前唯一有能力填補這塊空白的國家。西方市場經濟和民主體制衰落,正是中國在世界贏得聲望和影響力的前提。那麼,中國作為一種全新的現代國家體制,手握大數據與人工智能的高效率工具,是否會挑戰西方以市場經濟為基礎的民主體制?端傳媒對韓博天進行了長篇專訪。

中共與蘇共不同的 DNA

端傳媒(以下簡稱「端」):你在書裏提到, Nicholas Taleb 解釋了「黑天鵝」是什麼,而你的新書名叫「紅天鵝」(Red Swan),人們對這個您創造的新名詞可能還不是很熟悉, 你能解釋一下「紅天鵝」究竟是什麼嗎?

韓博天(以下簡稱「韓」):「黑天鵝」被視為一種認知挑戰,所以我們的整個假設都受到了「黑天鵝」的挑戰。 此前,我們假設天鵝一定是白色的,但是一旦出現了黑天鵝,我們就必須修改以前的所有假設。所以這指的是那些讓你意想不到、顛覆認知的突發事件。而「紅天鵝」的中國,也是一個無法解釋的現象,包括中共的韌性(Resilience)、創新能力(Innovation Capacity)、經濟發展等。基於傳統的關於共產主義的社會科學假設,包括我們所經驗過的共產黨執政國家——例如東歐、蘇聯、東德——它們在技術創新面前總是非常不適應和處於被動局面,但中國卻不一樣。中國的革命顏色是紅色,所以這就是「紅天鵝」。

端:你又創造了一個叫「游擊式風格」(Guerrilla Style)的新術語。能否介紹一下「游擊式風格」的特點?它與「實用主義」又有什麼不同?

韓:「游擊式風格」非常引人注目,是因為它植根於中共的歷史傳統中,是中共 DNA 的一部分,這與蘇共截然不同。

中共領導的革命,是在分散的革命根據地上進行的,他們用非常在地化的政府體制,來轉變當地的經濟與社會觀念。歷史上,中共雖然有一個黨中央,但卻沒有行之有效的等級制度,中共在許多地區都有自己的根據地,處理各自的問題:在面對經濟和社會問題的挑戰上,當時中國各地的情況各不相同,這種不同的程度甚至比今天還要更甚,所以中共必須要給當時的地方領導人一種創造性的決策權(creative policy making powers)。這種措施被證明是非常成功的。當革命勝利以後,中共就認為,中央的集中領導和分散的地方舉措是可以很好地結合在一起的,而這與蘇共對體制的設想就很不一樣——蘇共高度集權,官僚體制層級嚴明,從來都是自上而下的。

「游擊式風格」非常引人注目,是因為它植根於中共的歷史傳統中,是中共 DNA 的一部分,這與蘇共截然不同。

「游擊式風格」的重要特點,在於它使這種分散的舉措,變成了制定政策的方式——使其合法化了,於是這真的鼓勵了官員們嘗試了一些新東西,去探索那些未被觸及的領域。這意味着——至少鄧小平明確表示過——中共必須勇於面對新的挑戰,例如在科技方面。雖然你可能不知道未來的技術到底是怎麼樣的,但是你仍會努力發展科技。在今天,中共仍然有可以與革命傳統相比較的「游擊式風格」的特點,比如在抓住機遇上的大膽與積極態度,比如管理緊張局勢,動員群眾力量發現潛在「敵人」等等,都會涉及到「游擊式風格」的執政策略。

高效卻不穩定的「游擊式風格」

端:「游擊式風格」帶來了大量的政策「試點」,這種「由點到面」的方式,你在書中提到,是富有成效、然而卻不穩定的模式,這怎麼說?

韓:政策實驗,「由點到面」是先執行,但沒有立法,之後再來立法。先實施一些事情,看看這些實驗能否成功,如果成功就將其合法化,並推而廣之。如果不成功,甚至有災難性後果,中共通常就是不再談論它。從中央決策者的角度,如果你的地方官員願意嘗試新事物,你會很高興。因為如果事情最後出錯,責任可以歸咎於他們。而如果事情順利的話,你把它拿出來推廣,功勞就歸於自己。從政治邏輯上來講,讓地方官員在地方一級做政策實驗是很有道理的,因為這對中央決策者有利、風險很低。而地方官員也會因此獲得相應的回報——至少過去是這樣。作為地方官員,當你成功實驗了某項政策,為解決諸如農村貧困人口、醫保等難題創造了解決方案,不僅招商引資會變得容易,你還將獲得政治上的回報,通常會步步高昇。

「因地制宜」的做法雖然富有成效卻不穩定,但這不會給黨的領導帶來風險。

這種中央與地方之間的「互動關係」很特別,這與西方很不一樣。中央在一定程度上設定目標,然後讓地方成為「試點」,然後再試圖推出一些新東西來。「由點到面」的重點是,只能由上面來決定,如何來「由點到面」。但這些「因地制宜」的做法,並不會在法律法規中被明說出來。它雖然富有成效,但卻不穩定。因為沒有預先制定的法律,沒有國家的明確規定,你永遠不知道正在發生什麼。有可能同樣的試點,在廣東做得很好,在山西卻失敗了,這就對山西很不利,這就是我所說的不穩定。

端:你覺得高層官員是否看到了這種不穩定的影響?他們會擔心這種不穩定嗎?

韓:從政治角度來看,地方實驗是非常好的,因為地方實驗有時候失敗,有時候順利,很不穩定,但是國家制度本身、黨的領導永遠不會有風險。

高層官員知道黨中央是穩定的。即使地方出了問題,也是他們的錯,中央會糾正的。對於政治家來說,這是一個非常重要的考量。所以。在中國做一個縣市一級的領導真的很難。特別是現在,對政治風險的演算方式正在發生變化,因為官員的紀律問題,已經不僅僅是腐敗問題,還涉及到政治忠誠問題。

端:那麼中國的中央政府是如何給地方支持的呢?

韓:這要視情況而定。有時候他們會獲得資金援助。但在過去,依賴的完全是當地的創造力,中央不會給任何資金支持,所以那時候需要激勵農民。鄧小平面對的最大問題就是沒有錢。在如何發動農民的積極性方面,他做了很多努力。在鄧小平被下放的時候,他在農村一直在思考,如何在沒有投資的情況下,讓人民的積極性被發動起來。

端:有些經濟學家,會因此認為中國已經事實上是一個聯邦制國家了。

韓:這是很膚淺的看法。很多人都沒真正把中共當回事兒。在中共體制的等級制度下,「試點」一直都有干預,中共一直是領導者;聯邦制是另外一種東西了,它意味着不同的層級和地方,都會有非常不同、但是確定無疑的權力(編注:例如立法權)。這在中國就很不一樣了,這些學者很習慣使用西方的術語和經驗,去描繪那些在中國非常不一樣的東西。西方有西方的制度、社會和理念,如果我們把它們作為框架研究中國,就會忽視巨大的不同。這就是為什麼我對中國真實生活的進展感興趣的原因,它給你一個更大的角度去觀察正在發生的事情,追尋政策的來歷,看看中國是如何一步步發展到今天的,你會從中看到各種導致變化的原因。研究中國如果置於一個錯誤的假設之上(中國的地方可以自主自治),這就是用西方的思維去臆斷和想像中國。

研究中國如果置於一個錯誤的假設之上,就是用西方的思維去臆斷和想像中國。

我這本書想要傳達的一個重要信息,就是我們必須糾正此前的臆想,要用開放的態度去研究中國。我的研究,很大程度都基於我對不同層級中共幹部的訪談上,高層和地方層的都有。我問他們,什麼是他們當前主要的關注點,以及他們如何處理和克服困難。從那些談話中,有一些奇怪的術語經常出現,就是「試點」、「由點到面」。當我嘗試尋找「試點」的來源,或者這種特殊方法論有哪些特色時,才發現他們根本不思考這些問題。這是我的訪談中很有趣的地方,他們從來不認為「試點」是一個特別的東西,對於他們來說,這只是「作風」,——「這就是我們的作風」。他們不思考到底是什麼。比如我問如果「試點」失敗了,你會做什麼呢?他們回答,「不了了之」,就不講了。

習時代:回到頂層設計與中央再集權

端:這種「游擊式政策風格」,在毛時代、鄧時代和如今的習近平時代,有不同嗎?

韓:習近平時代更加行政化了。但分散實驗的基本思路還在,習近平還在談論實踐工作,比如他也談到「試點」工作,也談到「由點到面」——因此,「游擊式風格」還在那裏,習近平聲稱歡迎實驗性的政策。但是另一個術語「頂層設計」則是在中共革命傳統的反面——這意味着嚴格的等級制度、集權和嚴苛的紀律,而這是習近平如今所要求的。

我認為,這個新體制讓黨的注意力集中在黨的領導力和黨的紀律上,這很顯然有壓縮地方實驗和創造力的風險。這是我目前正在觀察的事情:地方政府的政策制定者,不敢再進行因地制宜的創新了。當然,與此同時,政治腐敗也減少了。這是中共目前想要做到的一個艱難的平衡。

端:最近幾十年來,中共已經削弱了對意識形態的控制,也削弱了大規模的群眾動員,而這兩方面恰恰是你所謂的「游擊式風格」的核心。但改革開放以後,中國正在越來越偏向「正規化」?

韓:「游擊式風格」和「正規化」之間存在着緊張關係。中國政治體制有很官僚化的一面,他們有很多龐大的官僚機構,這在毛時代就已經很明顯了。但是,這種來自上層領導和下層執行者之間的緊張關係,都被官僚體系的內部遊戲規則制約着。中共當然也強調書面規定,但是這種「正規」與「非正規」之間的緊張,內生於中國政治體系當中,從鄧小平時代以來,這變成了越來越強的官僚系統內部規則,領導人會用權力意志去處理。

習近平目前所做的中央再集權,就是往正規化方向努力。現在習近平正在建立完全平行於原有體系的官僚機構,來控制原來的官僚體系。

習近平目前所做的中央再集權,就是往正規化方向努力。現在習近平正在建立完全平行於原有體系的官僚機構,來控制原來的官僚體系,這是一個引人注目的問題。例如國家監察委的設立,就是在原有的官員反腐和黨員紀律檢查的制度挑戰下,所作出的反應。我們可以觀察這一舉措能走多遠。

不過習近平治理下的大部分政策制定,都更像是一種「危機模式」下的反應。他並不相信原有系統能夠執行他的政策,所以才要創造新的制度,讓他可以一直施加壓力。2012年以來,習一直試圖保持「高壓政治」。因為那時候出現了薄熙來、周永康等事件,中共領導層因此陷入嚴重危機。我認為,他正在嘗試繼續維持這種危機氛圍,以此製造一種永久危機的模式,來增加自己的核心權力。

數字列寧主義:政府與科技巨頭的合謀

端:那十九大以後呢,這種危機模式會解除嗎?

韓:看起來不會。

我知道有人希望會如此。習的地位已經穩固了,那麼他可以放鬆下來。但事實並非如此,對習近平來說,他的使命,第一就是要在21世紀振興社會主義中國,第二就是要在全球政治經濟秩序中重新定義中國的地位。我認為這兩個他自我定位的歷史使命,超出了短期的政治計算。

我在書裏沒有談到的,就是中共如何將新的數字技術用於實現目標。這是目前中國領導層為何對人工智能如此痴迷的原因,他們真的想讓中國成為這一領域的領導者。這契合共產黨的科層制度與它的組織原則:他們利用數字技術實施全面監控、控制、引導、審查等,新技術對共產黨來說是完美的控制工具。以西方的角度來看這很可怕,因為新技術似乎完美地契合共產黨的統治需求,共產黨將支持和加強新技術,它隨時更新,讓你時時刻刻都處於在這個技術構建的牢籠之中。

端:根據你的觀察,習近平真的能駕馭這種力量嗎?

韓:他並不只是一個人。中國的科技巨頭和當局的方向完全一致,大公司和共產黨,都對數據十分飢渴,都需要儘可能多的數據,這讓事情變得很詭異。政府、大公司、投資者,有時候甚至是普通消費者,都朝着同樣的方向前進,他們達成了一種一致。這才使得這一體制變得如此強大,在利用數字技術控制上,沒有任何辯論、任何爭議和任何間歇。

對我來說,可怕的是,雖然不同的科技巨頭有着不同的商業目標,但它們都樂意為共產黨服務,朝着同一個方向前進。這很難(接受),但我們得面對這個現實。

例如華為,除了在美國以外,華為已經是一個真正的在全球範圍內都有業務的公司,它無處不在。但華為會說,我們只提供技術和網絡,各種應用的基礎設施。就像其他大公司也可以做物流、旅遊和城市管理的業務,並聲稱不一定為政府監視的目的而服務。但實際上,利用這些大數據做什麼,是由人來決定的。對於不同的人和不同的政府來說,技術可以成為非常不同的工具。回到你的問題,我認為目前為止,中國的科技巨頭和政府已經形成了聯盟,他們合作得很好。

雖然不同的科技巨頭有着不同的商業目標,但它們都樂意為共產黨服務,朝着同一個方向前進。

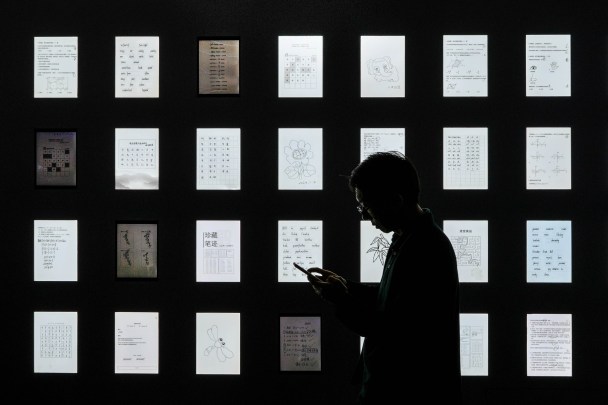

中國政府之所以迅速地擁抱數字技術,還有一個原因,就是起步早,我觀察中國網絡政治的興起,在朱鎔基任總理的時代(編注:為1998年3月到2003年3月)這就是重中之重了。在西方國家,政府常常將數字技術視為一種附加的東西,但中國政府在那時就將其視為變革性的技術,認為它將會改變一切。

在中國政府看來:我們必須使用數字技術,否則我們又要落後,所以我們要將這些技術用於我們的目的。這就是中國政府和西方的差異。在科技基礎設施建設方面,中國領導層本能地把握住了它。而許多其他國家的政府都太被動了,他們在等待事情的改變和發生,不知道如何面對新技術。

這實際上是非常大的事情,也導致許多西方政府和民眾對此的認知缺失,我們最近才了解這些技術是如何影響和變革(現實世界)的,而中共比別的國家政府早了15年。

端:你曾定義這種靠大數據提高極權精度和效率的做法為「數字列寧主義」,現在它是否真的已經擴展開了?

韓:目前流行的「社會信用體系」顯然是數字列寧主義的一部分,這也是中共最引人注目的創新。它在收集數據的基礎上,帶來了新一輪的對市場參與者和市民的監管,這帶有非常強的入侵性。

我認為,即使在香港,你們也低估了「社會信用體系」對香港人在本地活動的重要性和入侵性。所有和大陸做生意的人、每一筆交易都會成為這個系統的一部分。而每一個來過香港的大陸游客,也會將體系延伸至此。除此以外,這一系統還將囊括任何與中國打交道的人。在中國的外國公司必須受它的約束,遵守《網絡安全法》,不僅是外國媒體,還有外國企業。

中央如何控制如此龐大的組織和巨大的社會,一直是共產黨面臨的永恆挑戰。而現在,數字技術解決了他們的困擾,這是完美的極權控制。

這個看不見的系統會不斷擴大,這會改變每個人和每個公司的行為與他們對自身風險的計算,會構成真正的重大改變。我認為大多數人還是低估了這一點。人們會認為他們(中國政府)做不到,他們不會做。但這是不對的,這是一種全新的事物、一個全新的戰場,他們用此來規範市場和社會。從香港的角度來看,你應該認真地正視它,因為它一定會來。

在傳統模式下,中央如何控制如此龐大的組織和巨大的社會,一直是共產黨面臨的永恆挑戰。而現在,數字技術解決了他們的困擾,這是完美的極權控制。

端:而普通人能在數字技術的發展中獲得許多便利,所以每個在其中的人都感覺很舒服。

韓:對,因為這十分方便。通常,我們會把監控、控制的責任歸咎於政府,但中國的網民和消費者本身也是問題。他們太容易地接受這一切了,根本沒想過這些事情。他們會說,讓我們使用這些產品吧,讓我們使用微信的一切。之後,他們就把這個數據籠子一直戴在自己身上。在中國大陸,即使是非常聰明的人、即使是知識分子,他們也不會想到可能產生的後果,大多數人都是盲目的。盲目的消費主義者,他們陷在方便的網上商城裏不可自拔。

端:人們為什麼想不到呢?包括知識分子。因為缺乏批判思維?因為改變不了所以無力去說?

韓:我認為並非如此。我1980年代後期在南京大學學習,當時大學生的批判思維很強。直到1989年,他們仍然有很多批判性的思考,想要獨立於體制權力之外。而消費主義是另一種權力。1989年以後,執政者的基本思路就是集中力量發展經濟,人們的一切精力都轉向經濟、商業和消費主義。這很可能也部分地解釋了目前所發生的一切,人們對過去無知,在政治上非常被動和冷感。

端:在你看來,將來中國人會對隱私的被監控和侵犯感到憤怒嗎?

韓:我覺得將來會出現的。但目前為止,還沒有那麼多的人意識到或恐懼這些技術。大數據監控從另一方面來講,確實讓交通更順暢,讓物流更高效,給城市帶來了經濟發展的潛能,讓人們生活更便捷。但是當人們完全失去了自己的隱私空間之後,反對的聲音可能就會來得太遲了。

端:你覺得現在已經太遲了嗎?

韓:只能說現在的進度非常快。我認為中國政府正在快速推進,我不確定是否還有時間來阻止。必須說,中國的數字技術進步是巨大的,特別是在公共空間基礎設施的安裝上面。而這些技術所需的基礎設施已經都搭建好了,我預計,中國對公共空間的全面監視工作很快就會完成,聽說在中國西南地區的村莊裏,比如雲南的一些地方已經開始安裝攝像頭了,不是所有的公共場所,而是交叉路口這種關鍵位置,這通常來說就已經足夠了,而這種攝像頭非常廉價。

端:你認為西方國家對中國現在發生的事情有足夠的了解嗎?

韓:沒,他們完全低估了。香港政府,包括美國、歐洲的政府,對於公眾的數據抓取會遭遇很大阻力。我們知道網絡大數據會有隱患,互相競爭的公司之間、互相競爭的黨派也會指出這些問題。但最重要的是,這些互相競爭的公司可以不為政府提供數據,Google 和 Facebook,他們都不喜歡政府,他們總是在反對政府獲取數據,有太多這樣的事了。正因為政府與大公司之間並不相互影響,所以保障了競爭的透明度、也有助於政治競爭。但在中國不是這樣,政府獲取數據沒有任何阻力,這些公司也為技術的發展而瘋狂,從商業的角度來看,這也很有道理。

端:在西方,法律方面有沒有關於數據權利的規定?人們在互聯網上的行為數據應該歸誰所有?

韓:當然。德國憲法法院有一個判決,叫做「信息自決權」(The Informational Self Determination)。這已經是很老的判例了,在20世紀90年代就開始了,還有其他幾個案例。歐洲人對待「信息自決權」,採取了與美國人截然不同的立場,這又是一個很大的話題了,裏面包含了許多(對政府)的恐懼、不信任,這些一直都是被廣泛討論的議題。在中國,這種數據不受保護的情況從來不被討論,最終可能發展成一場巨大的災難。

世界將不得不面對,一個由中國驅動的全球化時代

端:最後讓我們再來談談習近平時代。在最後一個章節,你對這個時代有很多批評,你說到了「習李體制」,就像「胡温體制」——現在你還認為有「習李體制」嗎?

韓:我不再認為是這樣,現在只有習體制。

端:在你的書裏,最後一章習時代之前的六個章節,你覺得中國的政治體系是行之有效的。

韓:不,我只是認為此前中國的體制具備「韌性」(Resilience)。這一體制當然有很多不足,失敗時常發生。真正值得研究的問題是,為何共產黨能保持靈活,而不是高效——我不會用行之有效這個詞,我會用「韌性」。

端:但是在最後一個章節中,你對習近平時代中國體制的韌性保持懷疑。

韓:因為如今的中央集權化程度令人窒息。曾經的去中央集權,是可以激發人的主觀能動性的。有數據表明,「試點」活動,從2012年起是逐漸減少的。所以這種過度依賴中央集權的領導方式,是有明顯風險的,尤其當領導只有一個人的時候,這讓整個系統都充滿風險。

端:在這種模式下,你懷疑「頂層設計」的有效性,對嗎?

韓:是的。我認為,如果你在進行「頂層設計」的時候,是否想過地方的不同政策,地方一級將會失去所謂的「因地制宜」。這就意味着,一旦是黨中央決定的,都將被執行,不管這是正確還是錯誤的。這就是高度集權的領導體制的危害,如果最高領導人說必須朝着這個方向走,即便這是災難性的方向,也沒人阻止得了。這真是一個巨大的潛在危險,因為一旦他錯估了情況,導致中國走錯了方向,這將會成為全國性災難,乃至於全球性的災難。

端:目前在黨內,對最高領導人仍然會有約束力嗎?

韓:目前恐怕沒有那麼多。習近平願意傾聽建設性的意見,而不是聽取對抗性的建議。黨內沒有對抗性(勢力的存在)。如果他宣布一個決定,他認為這是重要的事情,沒有人會站起來說,「不,這是錯的,你不能這樣做」。

端:舉一個例子,如果「一帶一路」最終失敗了,習近平會對它負責嗎?

韓:這是一個風險。像「中巴經濟走廊」這樣的大型外商項目,發展下去可能也不在中國的控制之下。如果類似這樣的事情失敗了,對習來說是一個風險。因為很多人可能不會公開表態,但大多數人會私底下責怪他。 這確實具有不確定性,如果失敗了,會有反彈,但也許是隱藏的、緩慢的反彈。

端:你如何看待前美國總統顧問班農(Stephen Bannon)的言論?他此前曾把現今的中國與1930年代的德國相比較。

韓:這是錯誤的比較。

中國和那時候的德國非常不同。中國在一定程度上,也處於在世界上佔優勢的地位。所以中國顯得更放鬆一點。中國的發展也無關軍事侵略,甚至沒有武力奪取台灣。可能會有軍事摩擦衝突,但我看不到軍事侵略。我也沒有看到納粹德國時期的種族主義問題在中國很普遍地出現。

中國帶給世界的是一個全新的挑戰,西方從來沒有面對過,因為中國太大了,引力也太大了。像日本、韓國這樣的小國從未有機會改變全球舞台的格局,中國崛起與日本崛起也因此沒有可比性。中國有有潛力改變全球的遊戲規則,這就是不同。

端:你在書中最後一章認為,當前,日本、歐洲、美國都在衰退,而中國現在是填補這個空白的唯一國家。西方市場經濟和民主的衰落以後,中國在世界範圍內已經獲得了國際聲望和國際影響力。你如何看待未來五年中國的影響力,中國能否挑戰美國的國際影響力?

韓:中國的影響力會越來越大,我毫不懷疑這點。因為中國正在去歐美不曾到達的地方,這實際上也是「游擊式風格」的原則,中國在「避實就虛」,避開主要戰場。

在未來的幾年裏,我們不得不面對一個由中國驅動的全球化時代。

這就是為什麼中國要去非洲、要去拉美。那些美國影響力沒有那麼深入的地方,就是中國找到機會的地方。中國正在為此而努力,而那些中國科技巨頭也是如此。他們正奔向那裏。我預計在未來幾年,中國會更加全球化。最重要的是,中國也會出口一套技術標準,為了安全、物流、交流等諸多原因,中國也會嘗試把在國內已經普及的技術系統,輸出到其他需要的國家。

此外,在大數據、公共基礎設施、人工智能等方面,這是中國所熟知的技術。就技術層面而言,由中國推動全球化的時代已經到來。而在未來的幾年裏,我們不得不面對一個由中國驅動的全球化時代。

(張潔平、李若一對本文有重要貢獻)

我一直活在恐惧与痛苦中,正是因为对这些技术有些许了解,所以担心1984年的到来。完全无法和周围人一无所知的人交流,感谢这篇文章让我知道也有人注意到了中共的数字阴谋,黑夜漫漫中非一人独行。

謝謝端傳媒,我們需要更多這種根據事實的訪談,而不是根基於意識形態的單一觀點。因為討厭中國而拒絕花時間了解中國,有可能讓未來付出更大代價

在中国,数字技术的高速发展,使我越来越来担忧普通老百姓的命运,只是一头头任人宰割的肉猪而已。

思路清晰,營養豐富的訪談

這種高度集中的電子數據其實也有一個致命漏洞, 敵人要予整個國家沉重打擊, 只需摧毀數據中心已可弄掉你整個經濟

细思恐极。真是荣幸能见证这样一个恐怖的科幻时代。1984过时了,期待新一代的乔治奥威尔写出新的寓言。

很深入的采访,细思恐极...原本只考虑到隐私问题,没有往后想这些信息的可利用或发挥的空间...

文章思路很清晰:首先集權,然後掌握數據。

「在利用數字技術控制上,沒有任何辯論、任何爭議和任何間歇。」體現的其實是另一種「落後」。

這就是中國特色,中國帝制之深刻影響,大部分中國人心裏都有一個理念,萬大事帝王朝臣(衹係而家變成黨)都會攪好,信他們就是,普通市民,各家自掃門前雪就好,不要攪那麼多。

這正正是現在的中國社會民生及改變中的香港,平民根本沒有考慮數據之用途及私隱。

國內已經有微信身份證,國家跟私企關係已經是公開,如果在香港或西方,可能嗎。

中國的實名制電話卡,已基本上將所有人的數據資料拿在手,現在是儲之後就是管,相信之後全球所有國家都會一樣。

這也解釋了為何"有關方面"在香港力推支付寶這種後面連結一套數據體系的電子支付,而要把基於獨立接觸卡技術, 背後不涉及你不得不交上個人資料的八達通窕定位為"落後"

- - 不就是求个舒适的生活吗?

當年竭力加入WTO或許是為了用先進國家的資金技術管理和優質市場以及規則漏洞來發展並把中國引入國際軌道,現今擁抱甚至自願領導全球化的驅動則已截然不同當初。一曰輸出資本與技術,二曰輸出中國文化,三曰輸出意識形態,四曰擴張勢力。第一個應該還是有受歡迎吧。第二个就不好說,至少我看到的中國文化不同於漢/華文化。至於第三,還是不要罷,澳洲歐洲已經開始反彈,中國人要是覺得很好就自己珍藏罷。第四個•••The beginning of the end?

應該是繼 裴敏欣 專訪後,我看到過的第二篇中國問題描寫透徹的文章了。

這些問題點(如大企業跟政府的勾結,個人數據安全立法與德國的對比,等)我自己都思考甚至經歷過,但從未有這樣系統性的認識。

@恒久一心 确实是这样,特朗普的美国就是典型的案例,对于政府来说,维护国家的稳定和发展是第一要务,全球化只是达到这一目的的手段,难保未来中国不会退出全球化进程。

我个人不太同意“中国会越来越全球化”这一结论,中国的全球化一直处于一个起伏的动态的过程中,根本上是服务于政治。如果有利于扩大政治影响力和发展经济、塑造中国的“伟大”形象、从而加强中国国内的社会稳定,中国就会深入全球化,但一旦这一目的受到威胁利益受损,中国有可能会迅速缩回自己的步子,这样的逆全球化可能是全面的也可能是部分的。

分析的很有道理,可见确实是研究中国问题的专家。最有同感的是科技巨头配合着政府在数据道路上的狂奔这一段,西方的政府很少能和科技企业达成如此同样的愿景。

习近平至上而下的设计思路,在控制贪腐的同时,却以牺牲灵活性为代价,说的也很中肯,简直不能再赞同,这也是当今中国内部面临的最大挑战。年轻人在便利的科技环境中不再具有批判思维,也确实值得深思。

中国现在就像是加速起飞的“红天鹅”,或许一飞冲天,或许狠狠摔落。但没人见过这种动物,谁又能预料到后果如何呢?

好文章

韓博天的分析可以說非常透徹,也很有遠見。作為一個在內地的中國人,便能深刻的體會到文章中的種種問題,比如年輕的世代越來越缺少批判性與質疑精神,比如我們安逸地沒有任何立場地躺在籠子裡不明東西。就算是對國家不滿,也從未從這些方面考慮過。文章也對我一直以來的困惑進行了一定的解釋,比如 既然是極權,為什麼大多數卻在心甘情願。不僅僅是對政治的冷感,還有重要的原因是因為公司企業願意同政府並行。這樣的社會讓我擔憂,它可能不是「一九八四」,但它在更快的抵達「美麗新世界」。