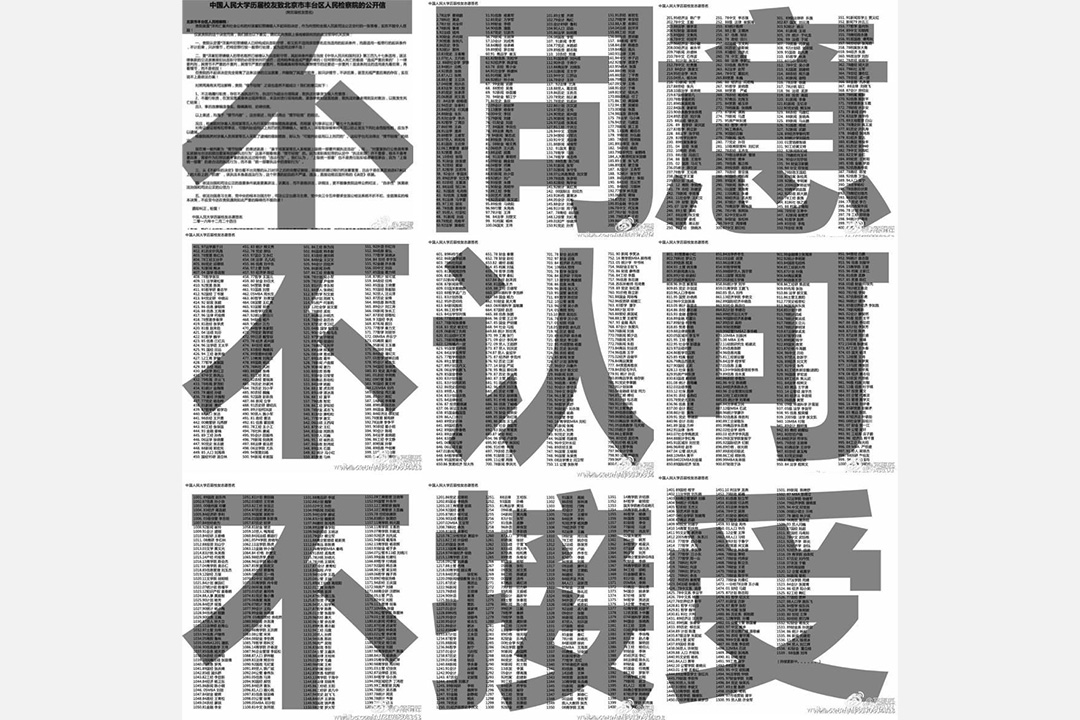

2016年聖誕節前的12月23日,北京市豐台區檢察院宣布了關於「雷洋案」的決定:對邢永瑞等五位涉案警察不予起訴。旋即,此後的三天裏,超過1600名雷洋的人民大學(簡稱人大)校友們聯署公開信,直書「不同意、不認可、不接受」,抗議豐台檢察院的不起訴決定。在逾800名清華大學校友也加入聯署,捲入更多其它高校校友時,一場中國大陸前所未有的校友運動,在雷洋死後的第231天成型了。

從社運軌跡觀察,這場運動才剛剛開始,正在捲入越來越多的內地高校校友,也就是幾乎整個新興中產階級。這場運動既可能隨着刑事申訴的展開而深入,也可能因進程的悲觀帶來對司法正義更深的絕望,而最終尋求其它抗爭手段(包括街頭抗議),從而改變中國的政治景觀。

不過,當局對雷洋校友的動員,從一開始就從未放鬆警惕,採取了各種監視、施壓、分化手段。例如,一些積極參與者被「單位」領導談話、勸誡;6月3日傍晚,人大校園一度便衣密布,防範校友返校聚集,官方校友會對參與者也似有打壓。同時,有人不僅批評這場運動的温和風格,覺得不夠「抗爭」,也質疑這場運動的性質,認為雷洋校友屬於中國社會精英,是階級自利的。他們還認為,基於校友認同的動員方式不具有公民社會的性質,難以複製或推廣。

這些質疑聲音,在這幾天的聯署中顯得尤其高調。

中國社會與高校精英

的確,在1949年後的中國大陸,校友關係有着複雜面向。高等院校作為共產黨中國培養幹部和人才的學校,承擔着挑選和培養統治精英的功能,大學被普通民眾趨之若鶩視為階級上升、生產「關係」的搖籃。北京的數所精英院校傳統上更是直接向國家機關、國有企業等輸送畢業生,跟精英生產和整個統治階級的再生產密切相關,以至於大眾心目中的北大、清華就是通向社會地位金字塔上升通道的象徵。

在打散一切舊階級結構的1949到1989年間的四十年裏,事情也許並不特別如此,畢竟當兵、「提幹」(提拔幹部)等方式,都為普通人的上升提供了廣泛空間。但是,在市場經濟改革後至今,尤其是1998年高等教育產業化後,很多研究都表明高等教育擴大了不平等,對中國社會結構和社會心理的影響如此深遠,甚至影響到今天坊間對雷洋校友動員的評價。

具體來說,近年來教育產業化對教育不平等的改善幾無貢獻,相反,階級再生產和文憑主義對教育機會的影響更大,強化着階級不平等。這可以解釋中國社會愈演愈烈的教育競爭、學區房價格高企和與此相關的階級固化問題和中產階級日常生活中的焦慮所在。

有趣的是,從1940年到2010年的數據分析來看,只有1980年代的教育擴張對改善階級不平等是最為顯著的。而雷洋案校友的參與者中,1980年代的校友恰恰是最為積極和突出的,尤其是清華大學的校友支持,明顯集中在1980年代段,他們無論昔日投身改革開放或民主運動,還是今天加入雷洋案的聲援,似乎都有89年人大學生高喊「人民養大」的使命感,成為教育平等化產生,並有意回報的精英。

人民大學的政治淵源

相對家庭投入,另一個影響教育不平等的因素是所謂關係。關係對教育不平等的改善相當有限的,但在較高階層發揮顯著影響。這或許能解釋精英大學越來越趨向精英階級化。在中國,人們早就把北大、清華、人大等校視為體制精英人脈關係的再生產機器。這也是雷洋案後,死者的人大畢業生身份被許多人甚至早期的維權運動者所批評的原因。甚至有人認為雷死不足惜,無法超過平民(如徐純合)的死亡價值,批評雷洋校友的行動不過是精英階級的自救,甚至只有關「體面」。因為社會廣泛存在着文憑主義的階級歧視,很多人的這種怨恨情緒尤其強烈。

人民大學,相比北大清華,還多了一些特殊性,也作共產黨在延安辦學的延續,人大在1950年代作為一所蘇式大學建校,其偏重意識形態和計劃經濟管理,曾經被目為「第二黨校」。高幹子女在人大就讀的比例並不低於哈軍工、清華、北大等。人大的畢業生曾經主要分布在意識形態和經濟管理部門,現在也集中在金融、媒體、政法等領域,相對低調、務實。

作為一直到現在都是中國高校最特殊、可能唯一的一所人文社科綜合大學,在論文排名、社會影響力上,人大固然總是無法與理工類大學相比,但其特殊的校史、學科設置和畢業生職業分布,長期以來培養了一種中國精英群體中罕有的「政治的超一致性」(surcoherence)。社會學家布迪厄對法國自由職業者(知識分子職業者)的這一概括,同樣適用人民大學校友的認知模式,因為人大有其特有的近似通才教育的混同教育模式,學生生活在相互緊密聯繫的小型校園裏,學習各種種細分卻相通的人文社會科學課程,結果是整體氣質上接近「混混」的實用主義,區別於清華的「傻子」、北大的「瘋子」氣質,而話語上卻中規中矩十分「官僚」。這種氣質和話語的不一致,按布爾迪埃的解釋,總是驅動他們尋求政治的超一致性,即試圖把所有生活問題遇到的不一致都歸為政治問題,尤其當他們身為被統治者的時候,往往傾向追求徹底一致性的政治解決。

然後,精英階級內部的個體性反叛就會間斷地產生,也不斷產生人大校友的邊界認同。畢竟,通過對話和互動界定共同體邊界的過程,「終究是個人化」的精神建構和行動,比諸踐行公民的自覺更早、更一貫,如文化米姆(meme)一般嵌入在人大校友的經驗中:從林昭、林希翎到張志新,從文革中被迫關閉到1978年復校後學生發動的驅逐「二炮」運動,直到人民大學在1989年學生運動成為北京高校中最為活躍、犧牲最大的學校。

進入21世紀,還有前副校長謝韜2007年在《炎黃春秋》上發文倡導社會民主主義,代表、凝聚了中共內外的改革力量,也等於總結和改造了「三個代表」的政治路線,幾乎代表了人大某種「異端」的政治立場。正是在這個意義上,相比其他院校受僵化意識形態和「又紅又專」的蔣南翔(中共首任清華大學校長)路線的影響,人民大學校友的實用主義和批判性思維兼具,其「政治超一致性」之強,在整個中國精英再生產體系中的位置都相當特殊。在1989後去政治化的市場經濟時代,除了僱傭單位或者朋友們偶爾能夠發現人大校友在政治觀察上的敏鋭和源自「袖珍校園」的強烈認同,這一特性並無任何彰顯,只是隨着校友在中產階級的散布而潛伏。

校友運動如何興起?

當傳統派系政治、利益集團等結構,在今天遭遇強人政治而被削弱,當生活世界與政治問題的緊張關係加劇,這些「政治的超一致性」的個體,便可能因為偶然事件而喚醒,並作為個人精神世界和集體認同的紐帶,喚醒共同體——無論是校友還是階級或價值觀,形成新的政治力量。盧曼(Niklas Luhmann)將這一過程歸為「雙重偶然性」,即不同行動者在社會系統中的關係,在不同的行動脈絡中相遇。然後,一場校友們「公車上書」式的運動便可能發生,只是,他們不再是1989年的在校大學生,也不再重演法國1968五月風暴中巴黎索邦大學或者1970年代泰國法政大學這些精英大學的造反,而是分布在廣泛中產階級的精英造反。

首先行動起來的人大校友,是那些「被統治」的、與體制「不一致」、最直接感受生活與政治衝突的自由職業者和自由知識分子。這群人幾乎是天然在改革開放和市場經濟開啟以來,在以「文科」為主的人大校友們中形成。他們在這次運動中擔當了主力,區別於體制內幹部,或者工程師與技術官僚。社會世界的不平等被跳過了,呈現在面前的是人權、正義這些基本政治問題。

這一進路,大不同經典的社會學解釋。中國知識分子常常教條地搬用哈貝馬斯(Jürgen Habermas,哈貝馬斯)的溝通理論,從簡化、理想化的角度來評價一場公民行動。人大校友們對法庭正義的期待,合乎其中產階級的穩定、規範需要,如同訪民對「青天正義」的期待一樣。但是區別在於他們並未在一次次失望後接受現實,而是愈挫愈勇,既堅持真相和正義,又緩慢而堅定地提出更政治性的目標,進行更大規模的動員,擴散到更大範圍的社會群體中。相形之下,急於批判人大校友「不敢反抗」,或者因人大校友「突然成為反抗者」而莫名驚詫,恐怕將要停留在「代言」維權運動和鐵窗內苦難者的境地,面對新變化陷入失語。

人民大學校友在雷洋事件後的瀰漫的同情、悲憤,其所有的個體行動,包括轉發、悼念、聯名等等,是社會系統內的複雜過程,與人大的校友關係、校友們身上「政治超一致性」相遇,迅速結合成一場行動。1990年代以來,中國知識分子們在六四後的去政治化趨勢下引入公民社會,所遇最大困難便是如何將其「本土化」。除了移植NGO,人們只能經由一次次插曲性事件進行動員,如2003年的孫志剛事件。而這些事件中的行動者——知識分子、NGO、維權人士、自由主義媒體和公共空間,正被當局打壓日甚,而陷入低沉。

一場基於校友認同的校友運動之所以可能,端賴社會演進的「雙重偶然性」將人大這群地位特殊的校友的社會資本,轉化為公民社會結構,極大區別於關係圈子式的普通校友關係,更區別於其他傳統「小共同體」的簡單認同。在又一次插曲性事件中,人大校友們結合了維權運動留下的律師群體,而社交媒體則讓89前後兩代校友的結合成為可能,展現出89一代的運動技巧和政治指向。因此,從一開始,這場校友運動就有着明確的運動目標和階級意識,對案件和運動的期望,有着更為高位的期望,從而展現出迥乎以往(特別是維權運動)的動員規模、持久性和政治性。

沒有結束的雷洋案:新政治力量的未來

如雷洋死後一週1988級校友公開信所示:雷洋之死並非意外,而是一個系統性悲劇,是警方對「普通人、以城市中產階級為對象、隨機狩獵的惡行」。這一抗議穿透着當下警察國家化、權力肆意侵犯人民的政權性質,難怪坊間會流傳,雷案從一開始就被最高層定性為有「顏色革命」危險的政治事件。爾後,77、78級校友的聯署公開信再次打破了沉默,當這些體制內資深校友實名出現在網絡上,公眾為之驚訝。

我們理當認真思考、對待人大校友的這場運動,特別是作為主力參與的整個1980年代校友們,他們所承載的歷史意義、和他們精英階級的身份相遇。而他們又沿着校友的行動脈絡「遭遇」了年輕的新興中產階級,他們都試圖遵循法治軌道尋求真相和正義,對法治抱有「規範的期待」。

隨後的半年多,是運動隨事件節點的自組織和深化。如5月中旬的募款,5月17日第一天就募集到43萬資金,超過1400名校友捐款,募款總額超過130萬後,被校友們自我停止,這些捐款轉交給雷洋家屬,作為急用和子女基金。

其中最初的動員,通過捐款完成,微信群紛紛建立、擴大,同情之後,校友們開始面對司法正義的問題。6月24日的「七七」紀念,大量詩歌、散文、歌曲和評論都出現在校友的社交媒體上,按年級進行的紀念文集編撰也啟動了校友的組織化,一些志願活躍者湧現出來,並結成多中心的校友功能小組,校友群的組織和行動能力都得到了考驗。8月17日的「百日祭」則深化了這場運動的階級性,這一天前後的許多文章,開始認真討論雷洋案件所反映的中產階級處境,從而這場校友運動,也終於擊中了當下中國中產階級的處境:社會結構中一個最為脆弱的位置。這也是人大校友身份的精英階級,與更廣大中產階級的重合點。

至此,無論是習近平「善待中間收入群體」的講話,還是稍後對出警規則的修訂,都反映了校友運動第一階段的成果,他們成功地利用雷洋之死的正義訴求,表達了中產階級普遍的不安,從而自我定義了這場校友運動的階級性質,接替了2003年以來的維權運動。中產階級不再是作為底層階級的援助者、代言人角色介入運動,而是開始赤膊上陣。其後的四個月雖然相對沉寂,但12月23日豐台檢察院的不起訴決定激起的抗議,終於讓人大校友和其他高校的校友聯盟,展示了新興中產階級以社會運動方式登上中國政治舞台。這在1989年後的歷次運動形態中尚屬首次。

只是,當這封超過兩千人聯署的公開信還在繼續,正在向更多高校校友擴展的時候,當局施加的巨大壓力終於壓垮了家屬的意志,雷洋家屬在12月28日晚突然表態放棄申訴。一場包含了幾乎無限可能的運動似乎就此被釜底抽薪,一次插曲性轉型似乎突然就暫停了。然而,雷洋案與校友運動之後,一切都可能因此而改變,包括當下的政治景觀。

(吳強,德國杜伊斯堡埃森大學政治學博士,社運研究者,自由撰稿人)

七七、七八屆學生聯名,牆推不倒,心不死。可惜這班被灌了民主憲政迷魂湯的知識分子。

副所长已被革职

每个报道下都说几句,牛啊

加油,我要为校友捐款。

It is beyond comprehension that there still exist those who continue their shameless endeavor to whitewash the outrageous and recurrent abuses of police power by this para- police state. The real hopelessness, if it indeed exists, does not lie in the ruthlessness or brutality perpetrated by this slave state, which would not be that intimidating should there be more resistance; the hopelessness inheres rather, in some of the paranoid and perverted apologias thereof repeated by those enslaved, of which the arguments cannot be understood with any sensible logic.

希望你們能堅持下去

脉络化的报道非常有必要,社运的角度,当局真是釜底抽薪,疑问的是雷洋是什么样的家庭?其父母是体制内人员吗?为何一压就倒?(可以底层死磕派对比)外界盛传其接受1200万赔偿,是真的吗?!

替kepwp2总结一下: 我们是爱国者,我们是5毛,我们有爱国的权利,我们有不被法律约束的权力。我们也配姓赵,不姓赵的人管不着我们滚开。

新政治力量?看我吃饱喝足,在互联网上谈笑风生,我自己才是爷!你们一边凉快去吧。

楼下有人使用侮辱性词汇,端传媒不管管?

在红色恐怖之下,恐怕难以结成真正的力量

校友分两种,一种叫精致的利己主义者,视大学为人生简历的润色剂;一种认同办学理念,并通过大学生活开拓个人之境界。前者当今中国绝大多数,后者在中国属于特定时间的特定人群,如西单民主墙和六四一代人,两者之间毫无互动可言。我之前的同学就考上了人大硕士,还是现当代文学。吟诗作画,早已淡忘雷洋一案。即使是后者,也要分为两类,一类态度是“妈妈错怪了孩子”,剩下的才是校友身份的人权活动家。