「好酷炫!」這是20歲的Tony(化名)在看完《大字》短片後對我說的第一句話。

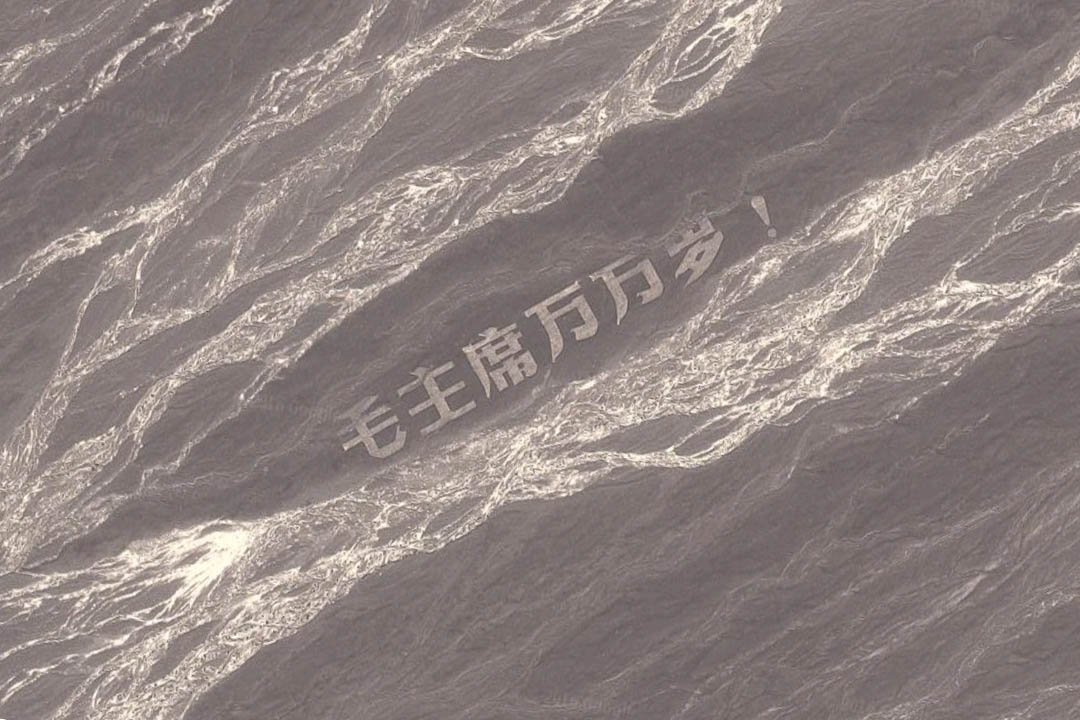

鏡頭掠過荒涼、平坦的新疆哈密戈壁灘,本應毫無人煙的地方,忽而出現了一個個巨大的簡體漢字——「毛主席萬萬歲」——淺褐色的大字與戈壁黝黑的石塊形成鮮明對比,且是書寫規整、幾乎完美的美術字體。每一筆劃都有5到10米之寬,真要身處其中也難以看出腳底站着的是什麼,視頻裏的畫面之所以能展現這些大字的全貌,多虧兩架帶着攝像機的無人機,飛到了2000米的高空上。

Tony來自北京,12歲時與家人一起移居新西蘭,說是因為初中時比較叛逆,父母擔心他不適應國內的教育環境。「我小時候是一個憤青,不喜歡熱衷毛主義的語文老師,老師會在課堂上說,如果毛澤東在的話,這幫美帝哪裏會像現在這麼囂張?核武器丟過去好了……」

他說,現在回想毛主義的語文老師,對着一幫十多歲的小孩聊核武器,「真的挺恐怖的。」

19歲的小靜(化名),正在廈門大學讀大一,她是我的外甥女;和我一樣,出生成長在一個江南的小縣城裏。在標準化的四人間大學宿舍裏,小靜無法打開我發給她的視頻鏈接,「實在抱歉,我還沒有翻牆的工具。」

因為視頻放在Vimeo上(而不是Youtube),我沒有意識到可能在大陸打不開。每次回國,尋找有效的VPN都是一件頭疼的事情,因此也積攢了很多選項,卻沒想過要分享給家裏年輕的小靜。「連上了!」小靜發給我VPN手機軟件的截圖,只有50兆的免費流量。

這部10多分鐘長、題為《大字》的短片中,「向鬥爭中學習」、「排除萬難去爭取勝利」、「為人民服務」、「只爭朝夕」,還有,「毛主席萬萬歲!」,30個大字以及一個巨大的感歎號,從4000米高空清晰可見,1萬米高空任然依稀可辨,統共有7萬5千平方米,躺在無垠的戈壁之上,尤顯巨大。

文革,從未以類似這些荒漠裏的大字一般「巨大」的面貌出現在我的教育、生活之中。

半個多世紀前,以這些標語口號為代表,包括各種海報、公示、批評……體裁豐富、影響巨大的文革「四大」之一「大字報」,在中國爆炸式出現,作為文本工具,實現着持續、波折的政治鬥爭,滲入大江南北的角角落落。但又在十多年後,被急速推出舞台,一些被抹去、一些安靜地消失、一些被新鮮的政治語錄取代。

新疆哈密大漠裏的這些大字,在中國劇變、新世代出生成長的這半個世紀裏,則紋絲未動。

27歲的我,循規蹈矩地接受大陸嚴格控制的基礎教育,未有契機研究文革、也未曾主動去接觸,因而對那段歷史,只有最為粗淺的認知。文革,從未以類似這些荒漠裏的大字一般「巨大」的面貌出現在我的教育、生活之中。我希望與一些不同年齡段的、生活在不同社會環境下的、能夠用不同知識結構來解讀《大字》的人聊一聊。

「這些大字都是真的?」

在阿姆斯特丹的一場關於中國女權主義者的紀錄片分享會上,一位觀眾提出的問題是:「今天的中國社會景況,是否有足夠內在的動力或需求,去尋求在人權、言論自由等等領域的改變?」提問的是Pal Nyiri,44歲,一位來自匈牙利、中文流利、關注中國現狀的人類學家。

我在會後攔住了他。為了保持神秘感,只說有一個視頻要他看,遞給他一副耳機。十多分鐘後,他取下耳機,我充滿期待地問:「有沒有認出這些大字是什麼?」

Pal似乎覺得我不該這麼問,緊了緊眼角,說:「我當然知道這是什麼。」

「那你看到這些大字的時候有什麼感覺嗎?」

「這太普通了,我沒有什麼感覺。」

我有些尷尬,辨解說:「這些大字這麼大,就這麼靜靜地待在新疆戈壁裏面,半個多世紀了,一點都沒有變化……」

尷尬轉向,Pal皺着眉問:「你的意思是,這些大字都是真的?而不是蒙太奇或是動畫而已?」

把大字帶出戈壁的人

把這些影像帶出戈壁的,是一位獨立導演,名叫雎安奇。1975年,雎安奇在烏魯木齊出生,父母都是來自江蘇的知青。2002年,雎安奇聽說大漠裏寫着很多巨型文革口號,以為是玩笑;2014年,他在谷歌地球上,第一次撞見了這些大字,就在新疆哈密。

2015年6月,雎安奇帶着兩架無人機到了哈密,同行的航拍人員,把無人機升入高空,花了一個多星期的時間,錄製下了這些大字景觀。高空中猛烈的大風,讓畫面有些抖動。

事後,雎安奇才知道,這些大字在1968年建成,這也是他父母來到新疆、成為知青的那一年。當影片在北京一家原是塑料三廠的「在3畫廊」裏放映的時候,除了大字全貌,他還在另一塊屏幕上剪輯了1968年世界各地發生的一些事件:3月美國總統林登·約翰遜就越南戰爭發表的演講;5月法國巴黎五月風暴;8月蘇聯坦克鎮壓布拉格之春……

我對1968年的世界史並不熟悉,這些夾雜的歷史碎片在我的記憶中無處可尋。但是,無人機忽然拔高,畫面裏顯示出那些文革時期的大字報之時,我卻生出了一種陌生、但強烈的壓抑感,甚至有些不能呼吸一般。

我以為,看到這些大字的人都會挺震撼的。

說不說 好不好

我問小靜她有沒有在其他場合見過大字報,她報出了老家附近一間村落的名字。「一間祠堂的大門上寫着毛主席萬歲。村裏人告訴我說,是因為柱子上有很古老的雕花,文革時,除四舊要搞掉這些柱子,村裏的人為了保護雕花,就在柱子上刷很灰色的漆,然後在柱子上寫毛主席萬歲。」

「一定要把舊的東西除掉,那個年代好奇怪啊!」她接着說,「但我覺得更奇怪的是,比如1989年(的天安門事件),那時我爸媽就是像我這樣的年輕人,但我去問他們當時的事情,他們都不會說什麼,也似乎不知道有什麼發生了。」

Tony則說,他的家庭會展開討論文革,「有時是父母長輩的經歷,也有將文革單獨拿出來作為歷史、政治事件辯論的時候。」

小靜的父母成長、生活在浙西村落、小縣城裏,Tony的家庭則是來自北京離休幹部,且早早移民離開大陸。他們的史觀,也有着相當的差異。

既難以置信又極其真實的歷史本身,在掌控政治語境的集團進行連續的隱瞞、迴避和取其輕、略其重之後,早就無法做到如此一筆一劃、清晰可見。

小靜說,歷史課老師對文革和六四的謹言讓她生出太多疑惑,但詢問父母也毫無答案。「是不是因為現在中國發生了太多事情?或者說,爸媽覺得這件事情跟他們沒有太多的聯繫?但這不應該啊,我就會希望能夠把經歷的事情都記住。」

她問:「歷史不是發展的一部分嗎?這些是珍貴的回憶吧,可以用來感受中國的變化。」

Tony則似乎已經找到他的答案:「我有些害怕民主,怕一種道德暴政;尤其看到,譬如文革時候,中國在鬥爭環境中的不理性,相互去鬥。覺得西方民主的一人一票制,在中國,會產生強烈的破壞性。」

「中國今天的一些不好的地方,每天都能感受到,很容易簡單地站到對立面,」Tony接着說,「但是現在的統治就像籠子似的,政府也很有效率,保障了最基本的安全。」

他問:「你說,六四不鎮壓怎麼辦呢,不鎮壓的話,國家的未來怎麼辦?」

1968 誰的烏托邦

我一心想在此次採訪對象中增添一位「對文革了解很深入的人」。

荷蘭籍的馮客(Frank Dikotter)是香港大學歷史系講座教授,所做學問,大多與文革前後歷史相關,所作的《毛澤東的大饑荒:1958-1962年的中國浩劫》曾獲最負盛名的非虛構寫作獎項之一的塞繆爾·約翰遜獎;延續大饑荒的年代,他剛在今年5月發表新作,《文革:1962-1976年的一部人民歷史》(The Cultural Revolution: A People』s History 1962-1976)。

The Cultural Revolution: A People's History, 1962-1976

發行時間:2016年5月

類型:中國歷史

出品:Bloomsbury

有了採訪Pal的經驗,拜託馮客看完《大字》後,我的發問有些不安:「看到這些大字,您會有怎樣的情緒嗎?」

馮客果然沒有客氣,直白地說:「我沒有什麼想法。這沒什麼新鮮的。事實上,片子裏夾雜着的歷史畫面,讓我覺得很有懷舊的意味,這讓我很不舒服。任何對文革歷史哪怕有着最粗淺認識的人,哪怕對這些大字的背景、它們所代表的事件有着最少的了解,都不應當對那段歷史產生任何懷舊的想法、都不會覺得它跟烏托邦什麼的有任何聯繫。」

我意識到他大概是順手讀了《紐約時報》對導演雎安奇的採訪,雎安奇在採訪中說,在這些被遺忘的石頭中,他看到了「烏托邦的幻滅」,說大字成為了「烏托邦的奇蹟」。我其實無法理解「烏托邦」在這裏的意義。馮客是覺得導演對文革有些莫名的懷念;導演用了這個詞,則是強烈意識到那個年份(1968年)對他個人、對他身邊所有環境的顛覆性力量。

人們通常以為極權統治下的許多行為都來自上級命令、在壓迫下做出妥協,其實不是這樣,很多都是普通人自己主動、自發的想法。

真正花了大把時間,在荒漠裏測量地面、確定大字尺寸及字間距、又用木棍畫出輪廓,還召集了幾十人把戈壁上原生的黑色石頭挖開、露出褐色鹼土,造就戈壁裏大字景觀的,是已屆80高齡的季臣業。

1968年,解放軍第八航空學校二團駱駝圈機場在新疆哈密設立,32歲的季臣業是從吉林長春航空預備學校被派送到新疆的領航主任。這所航空學校最終會因培養了中國首位進入太空的航天員楊利偉而名聲顯赫,但在文革剛剛開始的那個年代,季臣業要做的,是在茫茫戈壁灘上設立地標,為飛行學員導航。

馮客並不意外於季臣業對航標的選擇。他說,人們通常以為極權統治下的許多行為都來自上級命令、在壓迫下做出妥協,其實不是這樣,很多都是普通人自己主動、自發的想法。

季臣業和幾十位學員選擇的飛行航標,就是這樣,自發地圍繞在了大字報上:「為人民服務」是出於對黨和毛主席的熱愛;「向鬥爭中學習」是因為戈壁灘條件非常荒涼、艱苦;要「只爭朝夕」地「排除萬難去爭取勝利」,因為不能畏懼困難。

90年代初,機場慢慢被棄用。這些航標失去了導航的實際意義,逐漸變成了如同紀念碑般的標示。偶爾網絡上會出現這些大字的樣子,配以「壯觀」、「地標奇蹟」、「哈密驕傲」等等措辭。

字還在 什麼消失了?

「好酷炫!」Tony接着說,「但覺得背後發涼;看到第一句話之後,彷彿不用去思考這句話的內容是什麼,就意識到了跟文革相關,略過了是什麼、代表什麼的詢問。可能大字的規模本身,就是對文革的一種提醒吧?」

將大字與文革聯繫在一起,生出各種各樣的印象,對其影響又作出如此那般的判斷,並不困難;在我的刻意尋覓下,每一位跟我聊了聊大字報的人,都帶着他們各自的文化印記。但是,那段如同這一景觀一般,既難以置信又極其真實的歷史本身,在掌控政治語境的集團進行連續的隱瞞、迴避和取其輕、略其重之後,早就無法做到如此一筆一劃、清晰可見。

至少我自己,因見到這些大字而被挑起的壓抑情緒,依然無處落腳。而當我興沖沖地將這些符號帶給身邊不同人面前時,也無法忽視,他們在一定要跟我說些什麼的前提下、勉力做出的反饋和評價,還不足以幫助我拼接起壓抑感背後的邏輯。

压抑感,感觉在直视一个邪恶的幽灵

太令人吃惊了