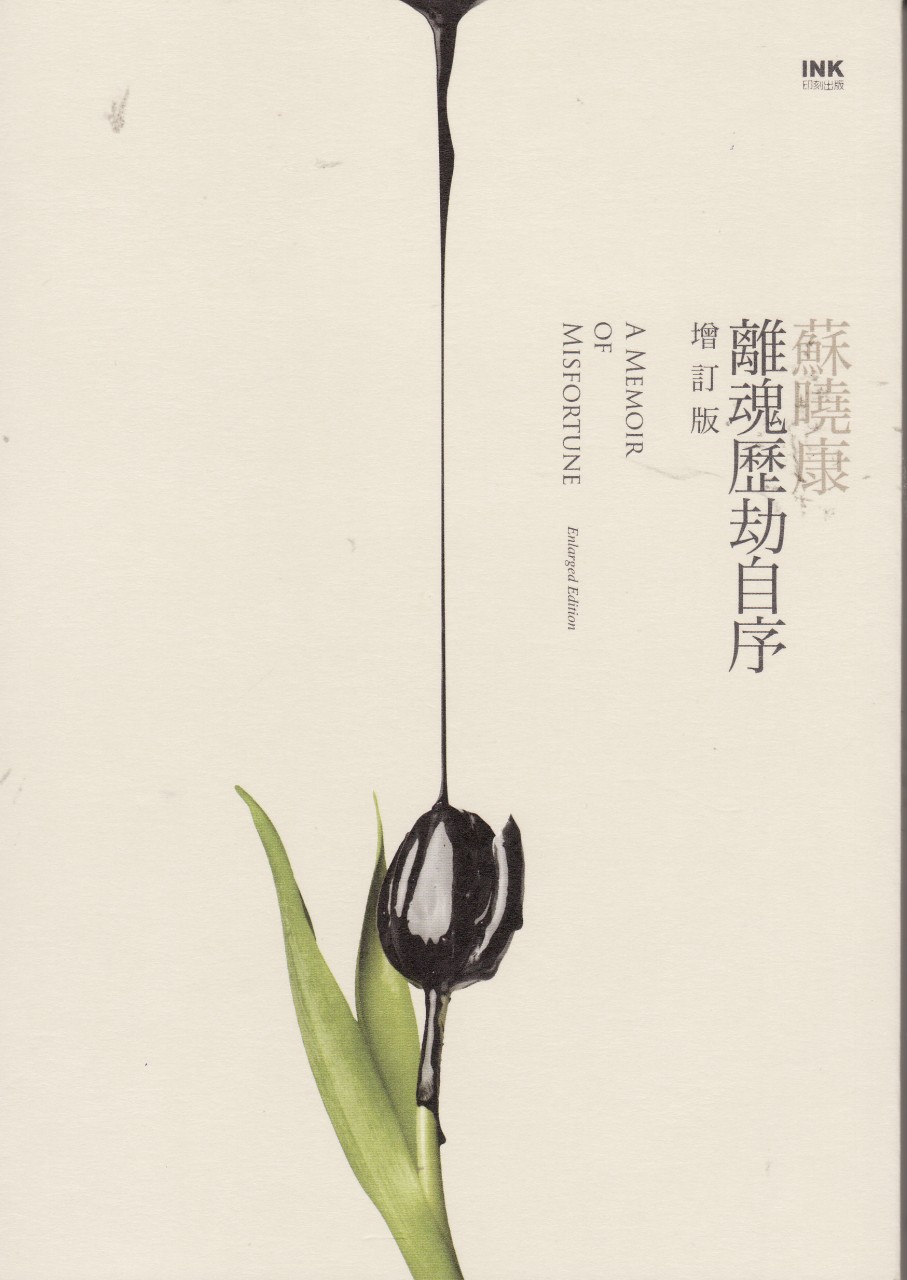

《離魂歷劫自序》

作者: 蘇曉康

出版社:印刻

出版日期:2012年9月

「內囊空了」《離魂歷劫自序》開頭一段讀來就有種深深的疲倦。彼時40歲的蘇曉康,輾轉香港、法國,在北美開始流亡者的生活。

1993年,蘇曉康到美國後的第三年,妻子傅莉帶着兒子蘇單赴美兩年後,一家三口在北美五大湖區一條高速公路上遭遇車禍。只有傅莉昏迷不醒。《河殤》、「六四」、國族命運、民主自由,被傅莉的個人劫難輾壓成碎片。漫長的康復治療中,蘇曉康寫下《離魂歷劫自序》。

蘇曉康,紀錄片《河殤》的總撰稿人,「六四」後流亡美國。他既不是廣場上的領導者,更談不上運動的「幕後黑手」。從拍《河殤》,到89年5月作為溫和派知識分子代表,出面和學生對話,傅莉對蘇曉康的提醒都是:「悠着點。」

與蘇曉康不同,傅莉生性謹慎,總有種隨時預備面對不測的緊繃感。即使「六四」之後,蘇曉康坦承自己對於命運仍是有僥倖心態的。百天逃亡,各路素不相識的義士帶着他各種化險為夷。雖是倉皇去國,也是劫後餘生。但從傅莉陷入昏迷的那一刻,世界就成了一個黑洞。他在書中寫道:「自信於『修復』國家、民族、社會、文明之病入膏肓的一類『人物』,臨到獨自面對一個人和一個家庭的災難境地,除了天塌地陷之感,一無所憑。」連那個空了的內囊也不剩了,只剩巨大黑洞裏的一絲遊魂。

災難本身不能把人拖入黑洞。信任、信念、信仰全面崩潰坍塌,堵死了洞口,生命才不再有一絲光。《河殤》的另一位撰稿人遠志明在美國成了一名虔誠的基督徒。蘇曉康也嘗試接觸過教會,但始終無法說服自己。相比在一起的許多流亡者,蘇曉康既沒辦法沉迷於對中國的指點江山高談闊論,也沒有能力接納任何一種宗教讓自己得到解脫。他幾乎被剝奪了一切精神上的輔助力量,就那樣懸在空中,天不收地不管,無處容身。傅莉重傷後,他給遠志明的一封信裏寫道:「我朦朧記得,當初我倆在巴黎聖母院一道跪下去的時候,你兩肩劇顫,在那穹頂下久久匍匐,不能起身;我雖也動容,卻有些勉強。今天我才悟到,那一瞬間對你我的意義已在霄壤之別,一直今天我自覺沒有資格同你議論所謂超越世俗的、神界的事......」他只能書寫。在黑洞中審視自己的存在,逼問自己活着是不是一種失敗,掂量它值不值得。

落腳在普林斯頓的這一群「六四」流亡者形成了一個村落。每天各國媒體熙來攘往,接受採訪就是他們的日常生活。剛到美國的傅莉看不慣,也不願接受這樣的生活。她有強烈的獨立意識,絕不能吃「流亡飯」。傅莉在國內曾是一名內科醫生,在美國學習英語希望能通過專業考試,哪怕只是做護士也好。她希望蘇曉康也能申請學校繼續讀書,不要以政治為業。這一點深得余英時太太陳淑平佩服。

絕望中的掙扎 病急亂投醫

車禍讓這個性格最要強的女人倒下了。「傅莉永遠是先攔我,然後就往我造下的陷阱裏跳」蘇曉康說他欠傅莉太多,他第一次自認無能。傅莉能不能醒過來,什麼時候醒,能不能恢復,恢復到什麼程度......蘇曉康這才被迫開始在美國真正意義的生活,那包括醫療保險、醫院系統、學校申請……還有那種難以解除的疲勞感無意義感。車禍解構了流亡。他坦承,到了曼哈頓才知道,當時在國內寫《河殤》,剪進去的「詩意美國」,那種看西洋景的幼稚,比「五四」時還離譜得多。美國不是天堂也不是地獄,是他被迫要進入的生活。

蘇曉康生於1949年。成長中,先是被植入自己都不甚了了的「共產主義信仰」,繼而文革時從「紅五類」被打成「狗崽子」,廉價的理想主義崩塌;80年代,作為一個報導文學作者,見證了改革開放後的種種弊病不堪;反思國族命運,望向藍色的海洋文明,流亡到美國,才發現無論普林斯頓成片的大草坪還是擁擠的曼哈頓,自己都如此陌生:「失去目標對我大概是一個『長進』,因為先前的『目標』都大得嚇人,從文明興衰到國家興亡,至小也是『啟蒙』、喚醒、轟動效應、成名成家......及至倉皇去國,才知道都是自作多情的把戲,於是內囊空了。」

這本《離魂歷劫自序》在美國評論界引發了不少爭議。有批評者認為,書中大篇幅記錄了蘇曉康為了傅莉康復,尋求氣功、針灸等途徑──那些他曾在《河殤》中批判的糟粕。但他們也許不能理解,這就是一個人在絕望之際做出的種種掙扎。蘇曉康承認自己是病急亂投醫,同時也自省,《河殤》對「蔚藍色」可以拯救中國的信念,是否也是一種病急亂投醫?

那幾年,不要說氣功,冥冥之中的一切,蘇曉康都不肯放過。他回憶有人說《河殤》觸動了「龍脈」;在台北曾有異人算他四十歲有大劫難;他研究傅莉的夢魘,他們被流產的孩子、他已過世的母親,誰會救傅莉一命,誰可能推她一把,陰陽之間最隱秘愛恨恩怨他都在腦子裏過了一遍.......他想知道,如果這一切不是報應,到底是為什麼?他需要一個解釋,才能獲得片刻解脫。那種種也許荒誕,讀來都讓人鼻酸。

終於,傅莉醒了。她變成了一個小女孩,他要陪她重新長大一回。蘇曉康在余英時夫婦等生命中的「貴人」幫助下,摸索在美國的生活,認識那個被他弄丟的傅莉。她的心思縝密,她的不安要強,她做女兒時的無依無靠,她做母親時的喪子之痛,他在陪伴她康復的一點一滴中不斷開悟。世界又慢慢被拼湊起來。

不再有虛妄,不再計較結果得失

蘇曉康喜歡陀思妥耶夫斯基的一段話:「……希望永遠的失去了,而生命卻單單地留下,而且,在前面尚有漫長的生命之路要走。你不能死,即使你不喜歡生。」天災人禍可以在瞬間摧毀意義感,一切都變得荒誕。恢復,就是重建意義的過程,讓自己擺脫失重狀態。在咀嚼吞嚥過生離死別後,他長出了一種平常心。「這一代人無論有多大名氣,大凡是在自欺欺人;暴得大名都是僥倖和誤會,天才與庸才沒太大區別。只可憐多數再也走不出自己佈下的騙局,返回平常心。 」什麼是平常心?對蘇曉康而言,是所追求的一切從堅實的生活而來,不再有虛妄,不再計較結果得失。

蘇曉康寫下這些文字已經20年。他所經歷的劫難雖是少數,但那種深陷黑洞的感覺卻在今天越來越常見,消解意義感的力量越來越多。尤其一場社會運動過後,那空蕩蕩的一片,不是血腥被洗刷真相被欺瞞,而是無人理會。因為如此,更需要打磨出一顆平常心,在黑洞中擦出一點點光。

評論區 0