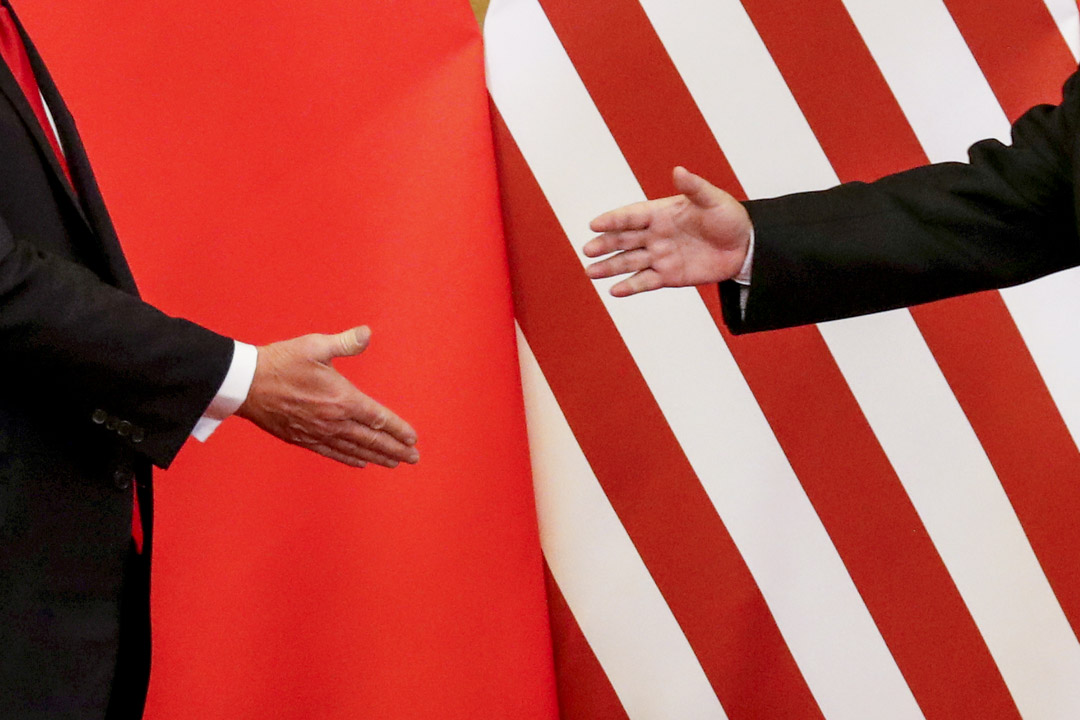

【編者按】在前兩期「華府傳真」的欄目中,端傳媒邀請熟悉外交與政策的美國專業人士,解讀中美關係的當下與未來。在這一期,端傳媒採訪了身在華盛頓的中國美國商會主席William Zarit,由他來談一談,過往對政治避之不及的企業界,如何被當下華盛頓和北京之間的「風向」影響,又如何謀求生存之路。

「沒有人想要伸出脖子當那個出頭的人。」在2020年2月華盛頓的一場會議上,William Zarit曾向與會者舉例解釋美國企業界在中美交鋒之下的尷尬處境:當美國企業在中國面對技術侵權和知識產權盜竊時,美國駐華大使館與美國商會希望從中國政府那裏尋求解決方案,中方便會要求美方提供具體案例以作判斷。「沒有人,沒有一家公司願意出來當志願者。」William Zarit說,他們擔心遭到中國政府的報復。

Zarit表示,這樣的沉默,美國企業界已經保持多年。美國國家公共電台(NPR)曾經報導過:儘管面臨長達二十年的技術偷竊和黑客入侵,美國企業為了盈利,依然不願出聲。而美國貿易代表辦公室的官員也曾抱怨,因擔心觸怒中國政府,美國企業甚至不希望美方「採取強硬措施」。

「而現在,他們還擔心來自美國政府的報復。」William Zarit對端傳媒記者說。

William Zarit是中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)的主席,這家機構代表了在中國從事商業活動的900餘家美國企業和4000餘位美國企業家。他同時是美國科恩集團(The Cohen Group)的資深顧問,這間諮詢公司由美國前國防部長(1997-2001)William Cohen創立,成員均是前美國政軍界高層,例如前北約盟軍最高司令和前美國副國務卿,同時深耕中國業務,在北京和天津設有分公司,協助美國企業應對在華的政策和商業難題。

在奧巴馬任期內,William Zarit曾擔任美國駐華大使館商務公使,也曾在美國商務部任職多年。

因為中美關係的持續惡化加之2019冠狀病毒疫情帶來的經濟重創,美國對華「脱鈎」(decoupling)的進程也不斷加速。白宮計劃出台大型補貼和減税項目,說服美國企業界把供應鏈和採購移出中國。同時,特朗普總統亦不斷喊話,甚至威脅美國企業必須重返國土,為重振美國經濟做出貢獻。總統可以不經國會就禁止在中國有業務運營的美國企業競標聯邦政府合約,也有權通過一些緊急經濟權力法案,命令美國企業停止與中國做生意——這些可能措施不斷地在華盛頓被公開提及。

然而美國商界的反響卻是另一幅景象。在中國爆發大規模疫情、幾乎全國停工的背景下,中國美國商會在2020年3月進行調查,仍有超過七成的美國企業表示,不會將生產、供應或採購業務遷出中國。近五成認為中美不會真正「脱鈎」。

參與調查的美國公司有的已在中國運營二十年,有的是年收入超過5億美金的大型跨國企業,覆蓋了工業產品、消費、醫療和信息技術等各個行業。

「對於商人來說,中國這樣一個地方,既有基礎設施,又有物流,還有生產能力,並且,還有廣大的消費市場,實在是太具誘惑。」William Zarit對端傳媒說,「於是人們忽略了風險。」

「天真的美國人直到現在才意識到問題。」William Zarit覺得為時已晚,「當我們開始把製造業外包時,就該去考慮這些問題了。」而如今,大批有技能的勞動力已經在美國轉型為服務業人員,而疫情帶來的經濟損失更令企業難以拿出預算進行跨洋搬遷。

然而中美雙方的政治壓力不斷加碼。生意人原本最簡單直接的訴求——分享中國經濟發展帶來的紅利,現在也變得愈發困難。中國人大通過決議要在香港推行港區國安法後,大批美國企業開始恐慌,據香港美國商會在2020年6月的調查,超過五成的美企對國安法表示深切擔憂,並認為一定會傷及業務。

往年的四月和五月,William Zarit和其同僚都會在華盛頓,頻繁接觸和拜訪立法者和決策層。因為國會每年在夏季休會,春季便是重要的遊說時節。但今年的情況被疫情改變。他留在華盛頓的家中,既無法返回北京的住所,也沒辦法親自在華盛頓施展拳腳,只得依賴視頻和郵件通訊。加之如今華府「鷹派」當政,他認為,美國企業界的聲音更難被聽到。

2020年5月末,端傳媒記者與William Zarit進行視頻採訪。他指出,美國企業界正在尋求更多元的方式,來均攤在中國不斷上升的風險——與其說是「脱鈎」,不如說是「避險」。

以下是端傳媒與William Zarit的對談,由英文進行,譯為中文。

同情香港,但生意重於感情

端傳媒(以下簡稱「端」):我們可以先聊聊香港的事嗎?5月28日,也是就我們採訪的一天之前,美國國務卿蓬佩歐向國會報告香港不再高度自治,不應再給予特殊待遇。你怎麼看這件事給商業領域帶來的影響?

William Zarit(以下簡稱Zarit):美國商業團體對香港人民抱有深深的同情。但對經商的人來說,生意通常比感情更重要。

逃犯條例出台的時候,引起很多爭議,香港示威接着就發生了。大家都很同情香港的示威者,但並不同情暴力。我很確信大家都在譴責暴力,無論暴力是來自示威者還是警方。而有一點通常被忽視了,就是香港政府有點不能分辨音調(tone deaf)。我知道港府被大陸約束着,但港府並沒有聽到示威者的訴求。而在民主體制裏,人們有權利去遊行示威,如果政府足夠聰明的話,會考慮示威者的訴求,然後達成一個合理妥善的解決方案。

對經商的人來說,穩定是多麼的重要。而香港的事正在影響那裏的穩定。

對美國來說,我們在香港有1,300家美國公司,8.5萬美國人,每年700億美金的貿易——香港不是無關緊要的。我們需要知道正在發生什麼。但現在我們不知道新國安法具體要做什麼。我們假設,新國安法會壓制所有被視為危害國家安全的威脅,而這個威脅是什麼,由中國政府來決定。

既然這樣,很大程度上要看美國政府如何回應,繼而看將如何長期地影響香港,並影響美國的生意。我們現在還不知道。我覺得,美國政府有可能取消香港特殊待遇。(編注:採訪次日,特朗普總統在白宮召開記者會,稱「一國兩制」變「一國一制」,將取消對港特殊待遇。)

端:我記得從去年香港反修例運動開始,美國商會的態度就很模糊。數份聲明措辭都非常小心,希望林鄭月娥在逃犯條例作出退讓,譴責暴力,但不具體指責任何一邊的暴力。你能說說商會真實的態度是什麼嗎?

Zarit:你所說的就是美國商會的真實態度。他們反對引渡條例,因為他們認為這使得香港不穩定(destabilizing)。再說一次,穩定是如此的重要。

端:如果美國政府取消了香港的自治地位,美國商業團體會如何反應?

Zarit:根據去年出台的《香港人權與民主法案》,如果美國政府決定香港不再擁有過去的自治程度,我覺得是合理的,但美國商界不會喜歡這個事實。但是,如果美國國務卿不這麼做,就是違背了法律。更重要的問題是,美國如何回應?如果美國正式採取行動,這會讓香港作為商業和金融中心的吸引力下降。如果美國取消了對港的特殊簽證待遇、獨立關税區地位和其他協議,我認為這將傷害香港人民,更多地傷害美國,然後,可能會傷害到中國。

至少在短期看來是這樣的,我不覺得這讓中國損失很多。不過從短期甚至是中期來看,中國還沒有能夠替代香港的選擇,無論是國際化程度、金融還是經濟上。

端:為什麼這麼說?

Zarit:就是沒有一個好的替代者。地域上來講,新加坡是下一個最佳方案,但新加坡在物流上沒有香港便利,並且不如香港擁有那麼多精通中國的專業人士。

端:如果是一個「雙輸」甚至「多輸」的局面,美國商界要怎麼應對,或者挽回損失?

Zarit:責任真的不在美國商人的手中,而是在中國共產黨的手中。我們生意人能做的,取決於由美國政府評估的香港自治狀態在未來將怎樣變化,從而決定是否或者何時應該把生意挪到其他地方去。

端:在美國政府做出實質性措施回應新國安法之前,你知道有任何美國商業團體在華盛頓做遊說工作嗎?

Zarit:現在不是人們來華盛頓的好時機,因為疫情,旅行受到限制。過去每年四、五月份,我們都會到華盛頓逐一拜訪,但今年我們做不到了。

我所知道的是,中國美國商會打算在接下來的幾個月裏和華盛頓的立法者、行政機構、智庫舉行一些視頻會議。第一個視頻會議在明天(5月29日),和美中經濟與安全審查委員會(US-China Economic and Security Review Commission)。這些都是閉門會議,內容不能對外公開。

大家想要和中國做生意,原因不盡相同

端:我們上一次見面是一年前,中美貿易戰如火如荼的時候。一年過去了,中美象徵性地達成了第一階段貿易協議,但雙邊關係進一步惡化了,疫情、港台、新冷戰論……你可以講一講現在美國公司在中國做生意是什麼樣的情況嗎?

Zarit:好吧,你知道,在中國做生意一直都很有挑戰,並且棘手。早在貿易戰之前,我們就有很多問題了。

很多政策變化在沒有預警的情況下就發生了。黨勝過法律。

端:有哪些問題?

Zarit:前後矛盾的、不清晰的管理,這是一個經年累月的問題。

你知道什麼是「窗口指導」(window guidance)嗎?從表面意思上看,很難理解它究竟是什麼。它是一種不成文的做法,似是而非的,要麼來自於中國的監管機構,要麼來自於其他的政策制定者,通常用來損害外國公司。(編注:窗口指導是中國獨有的一種勸諭式監管手段,通常,由監管員打電話給企業,若稱某項業務不合規,該業務即被暫停。)

還有一個常年的問題,很多政策變化在沒有預警的情況下就發生了。黨勝過法律。所以即便你依法經商,卻有另一條線,你永遠處在風險當中。黨來決定你是不是越線了。

另外,不斷上漲的勞動力成本,管理不足,技術工人短缺,知識產權……我可以列一個很長的單子。在過去三年半裏,從2017年至今,中美緊張局勢引發了關税戰,這也是一個挑戰。

此外,中美雙方的出口管制。美國製定了對華的實體清單,中國也在制定反制實體清單,現在還沒有公布,我們也不知道哪些美國企業會在清單上。我猜測會有一些向台灣提供國防技術和設備的企業。首要問題在這:美國對中國做了什麼,中國都會有所反應,對美國企業採取行動。但個人來講,我覺得這個事的風險還小一些。因為中國依然需要外國資金、技術,需要外國企業參與市場。中國政府還在在向外界釋放信號,表示在商業上,中國還是開放的。

與此同時,美國企業還在擔心來自美國政府的報復。

端:你覺得美國公司是兩邊的受害者?

Zarit: 當然是。很不好做。

端:既然困難重重,美國企業為什麼還如此眷戀中國?這些年,美國企業在中國的盈利怎麼樣?在華生意是不是依然非常有利可圖?

Zarit:大家想要和中國做生意,原因不盡相同。我列舉一些理由:通過向中國出口或者在中國就地製造賣給中國的產品,來挖掘中國廣大且不斷增長的市場;靠近零件供應商;利用中國完善的物流網絡。

端:那中國若打擊美國,會對美國企業採取什麼反制措施呢?

Zarit:我可不想給他們任何啟發。他們可能會在簽證方面,讓代表美國企業的美國公民在華面對更多困難。他們也會給代表美國企業的中國公民施加壓力,任何形式的壓力。他們會加強使用「窗口指導」,告訴企業們,嘿,這不是官方規定,但是你不能在這個領域或那個領域購買美國產品。他們也有可能(把制裁)擴展到供應鏈方面,他們不想向美國公司供應他們迫切需要的東西。

中國經濟上漲後,成本自然就開始上漲。直到目前為止,這依然是「脱鈎」或「分離」的主要原因。

端:我們來聊聊供應鏈吧?從貿易戰開始,美國商界開始討論是否要將供應鏈遷出中國。Covid-19疫情又令美國重提此事,特別是製藥、醫療設備等領域的供應鏈幾乎全部搭建在中國,中國因疫情停擺,美國人連抗生素都買不到。現在,美國企業是不是在進行「脱鈎」?進展到哪一步了?

Zarit:一些「脱鈎」是不可避免的,在國家安全領域。我們可以稱它「脱鈎」,也可以稱為別的。在大流行病開始之後,在醫療領域,醫療設備、製藥領域,也在發生「脱鈎」。但坦率說,我個人並不覺得需要在這些領域完全地「脱鈎」,但是,有策略地「脱鈎」符合當下美國利益。

「脱鈎」(decoupling),或者說「分離」(separation)、保持距離(distancing)在中美貿易戰之前就開始發生了,尤其是當中國製造的成本開始不斷上漲,企業開始考慮移出中國,到別的地方去。這幾乎是和中國經濟起飛同步的,因為中國經濟上漲後,成本自然就開始上漲。直到目前為止,這依然是「脱鈎」或「分離」的主要原因。

對一部分美國企業來說,「獨家採購」(sole sourcing)已經是過去式了,他們要追求更有效率和更節約成本的方式。我可以舉一個例子,在化工領域,有一家化學工廠和存放場所發生了爆炸,然後整個企業的運營都關閉了。在中國發生一次這樣的問題,就會讓企業意識到「獨家採購」不可靠,必須要找找其他的地方。其他的地方也許還在中國,也許在中國以外。

根據我的觀察和推算,貿易戰讓10%左右的美國企業決定多元化他們的供應鏈,或者乾脆移出中國,或者——這很重要,不止供應鏈,他們的運營部門也要移出中國。從疫情以來,打算這樣做的美國企業數量加倍。我覺得這是一個劇烈的變化。

但同時,大約還有七成左右的美國企業,身在中國,同時服務中國市場。我不覺得他們會完全地與中國割裂開。對他們來說,儘可能地尋求穩定,繼續多元化供應鏈。

美國的對華政策,重傷美國本身

端:那些打算或者正在移出中國的美國企業,會去什麼地方?

Zarit:東南亞,印度和墨西哥。這三個地方是首選。拉丁美洲也有一些,但不太多。

端:我想不會所有產業裏的公司都想走,具體什麼產業移出中國的比較多?

Zarit:取決於供應鏈的風險程度。比如,在稀土領域,幾年前一直到現在,中國都是世界上90%以上稀土的來源,這令企業非常恐懼。這個領域也是人們不會想要移出中國的,但他們會想要在至少在其他地方建立一些運營部門,分擔風險。

你要知道,好的生意不是去反華,而是多元化供應鏈和原始材料的來源。我覺得日本人很好地理解了風險,並且花了很長的時間這樣做。

對於商人來說,中國這樣一個地方,既有基礎設施,又有物流,還有生產能力,並且還有廣大的消費市場,實在是太有吸引力,太具誘惑。於是人們忽略了風險。天真的美國人直到現在才意識到問題。

回到你的問題,哪些產業移出中國的比較多?化工,醫藥,還有信息科技。

端:這聽起來更像是「避險」(de-risking),而不是「脱鈎」(decoupling)。

Zarit:我非常喜歡你的用詞。「避險」是最合適的。當我們談論風險,一些風險來自於中國自身,另一些風險,是來自於中美雙方的,政治層面的。

談及雙邊關係,中國美國商會每個月都會做一次調查,問我們的美國企業,在中國經商,你現在遇到最大的困難是什麼?最近幾個月,因為疫情的原因,它們會說「無法讓員工回來工作」。但最重要的困難依然是雙邊關係。雙邊關係在中美經貿中扮演了重要的角色,是大量企業需要率先考慮的核心問題。

端:在最近這幾個月,我們確實看到了中美關係的加速惡化,以及美國對華政策的巨大轉向。既然雙邊關係影響之重,我想知道美國商界怎麼應對,是否試圖去影響決策層,達成一些利己的目的?或者這麼說,在美國國內和外交政策當中,商界的影響力佔到幾成?

Zarit:中國美國商會代表在中國運營的美國企業。我們在中國遇到一些問題,之前談到了,也有很多壓力從其他地方來,其中很明顯,一些壓力來自白宮和國會。還有一些壓力是來自於美國的基層——初衷並不是反華,而是製造業外包、人們失去工作之後,把中國當成靶子。很多美國人都是這樣的想的,這也是現任總統當選的原因之一。現任總統把中國當做一個重要的討論焦點,並且很大程度上決定了他的政綱。

再看看國會,右派共和黨人看到了這樣的政綱多麼成功,人們多麼買賬,於是他們從選民中繼續聽到這樣的呼聲。這就演變成國會的右派立法者不僅在跟隨總統的領導,也響應着選民的需要。

我不認為把美國所有的問題都歸結於中國是一件正確的事,這也並不公平。但中國確實需要為某些事情承擔責任。在過去,我們一直有「鷹派」(指對華強硬派),我們也一直有人權呼籲者(指因西藏、新疆和中國人權問題建議制裁中國),而商貿關係則是彌合雙邊關係的「膠水」。商貿關係幫助保持平衡,使得中美這座大船向前走、不轉向。

現在,我們沒有從白宮得到很多注意力。我這麼說吧,美國財政部會聽聽我們的聲音,美國國家經濟委員會(The National Economic Council)會或多或少聽一聽我們的聲音。而白宮會聽鷹派的聲音,我會覺得總統更多聽鷹派的。

我能肯定的是,在華盛頓的遊說正在進行,我們要傳遞的信息是:對於中國一些掠奪性的政策和行為,美國要做出回應;但同時,我們不要傷害自己的國家。我認為美國的一些回應方式,例如關税,傷害了美國自己,稍微傷害了一點中國,但傷美國傷的很重。

現在所謂的「脱鈎」運動——是的,一些「脱鈎」是必須的,但更多的是沒必要的。這會在短期、中期、長期都傷害到美國企業界。

上週美國出台了一個報告,《美國對華策略》,從政治層面,我受到鼓舞,因為裏面有一部分內容提到,中美依然有很多領域可以合作。這個內容是我們最近在華盛頓很難聽到的。所以,我很興奮看到我們終於有了一個策略;第二,在一些領域,與中國合作是符合美國利益的,當然也會符合中國利益。

端:哪些領域是中美可以合作的?

Zarit:環境,新能源,節能,在這些領域,我們一直是各走各的路。

香港或許會維持帶有中共特色的穩定

端:之前你提到,美國企業也擔心受到美國政府的報復。我知道華盛頓正在討論一個項目,讓美國企業回到美國,或許會提供補貼,或許會用其他方式。

Zarit:白宮出了一些聲明,強烈地建議公司們這樣做。我們暫且把它叫做「迴流」,怎麼樣?我的感覺是,如果情況合適,一些公司會回來,但有時候「迴流」這個想法太貴了,是負擔不起的。

並且,你的市場在哪?如果你的市場在中國,「迴流」美國根本沒有任何意義。同時,我看不到美國政府會有很多的補貼去幫助企業「迴流」。

我們應該在什麼時候考慮「迴流」?當我們開始把製造業外包的時候就應該考慮,那時我們就開始流失就業了。早早遠於疫情之前,我們就應該考慮如何去重新培訓勞動力。這是我們早就該幹的事了。現在,美國企業「迴流」,他們找不到有技能的美國工人,或者有合適技能的美國勞動力。不過,那時我還在政府裏工作,我那時不能批評政府。現在2020年了,批評起來就容易多了。「迴流」不具有可操作性了。

端:除了勞動力之外,為什麼「迴流」很貴?

Zarit:搬家很貴。你有運營部門、工廠、設備,勞動力也可能會更貴。現在更不是很多企業花錢的時候。疫情已經重創了經濟,不是增加開銷的好時候。

端:那對於那些留在中國的企業,現在中國的營商氛圍怎麼樣?會有一些反美的情緒嗎?

Zarit:現在,中國還是對商業很開放的。我沒有感受到反美主義。

端:那麼愛國主義情緒呢?

Zarit:愛國主義(patriotism)在中美雙方都有,忠於自己的國家。我個人覺得這是好事。

但如果你說民族主義(nationalism),中美雙方都令人擔憂。在美國,我看到日漸高漲的民族主義情緒,這種情緒是被美國高層政治所鼓勵的,非常令人擔憂。在中國,我認為煽動民族主義的能力還遠不止這些。中國人很愛國,但不一定要走向民族主義。但我們看到,兩個國家都在把彼此當成敵人,妖魔化彼此的問題,然後調動起民族主義。這太不健康了。這是以愛國主義為名的民族主義,並且同時在兩個國家滋長。

這麼說吧,過去在美國,我們更誠懇,而現在隨着極左和極右媒體的湧現,社交媒體上,人們說什麼都行,我們已經很難知道事情的真相是什麼。在中國則相反,黨控制了所有的媒體通道,人們越來越難聽到其他聲音。民族主義在加劇,非常、非常令人擔憂。

端:我最後一個問題想回到香港,香港對美國商界依然重要嗎?

Zarit:香港對外國企業界來說依然重要。其中一個主要因素是香港的法治,這也是為什麼企業界很擔憂。我們會在未來幾個月看到新國安法怎麼出台,如何實施,並且意味着什麼。真的令人擔憂——在什麼程度上,外國企業能繼續在香港開放的金融系統下運營,港幣是否依然可以和美元自由兑換。香港的國際化、金融和商業的成熟,是因為香港的法治。

端:北京一直在講,國安法是為了香港的穩定繁榮。你們具體擔憂什麼?

Zarit:從某一方面來說,香港或許會繼續維持一種穩定——帶有中國共產黨特色的穩定。這也是我們擔憂的地方。

@nanijia 他當年也身居要職,並且野心勃勃,需要繼續當牆頭草。

又或者當年的當權者,就是他自己站的隊。

當商人說這對美國傷害更大,意思是對背棄祖國的商人傷害很大的意思。

很出色的訪問。謝謝端。

非常好讀,信息量足。

為何Zarit說,“不過,那時我還在政府裏工作,我那時不能批評政府。現在2020年了,批評起來就容易多了。”