點擊此處閱讀本系列上一篇

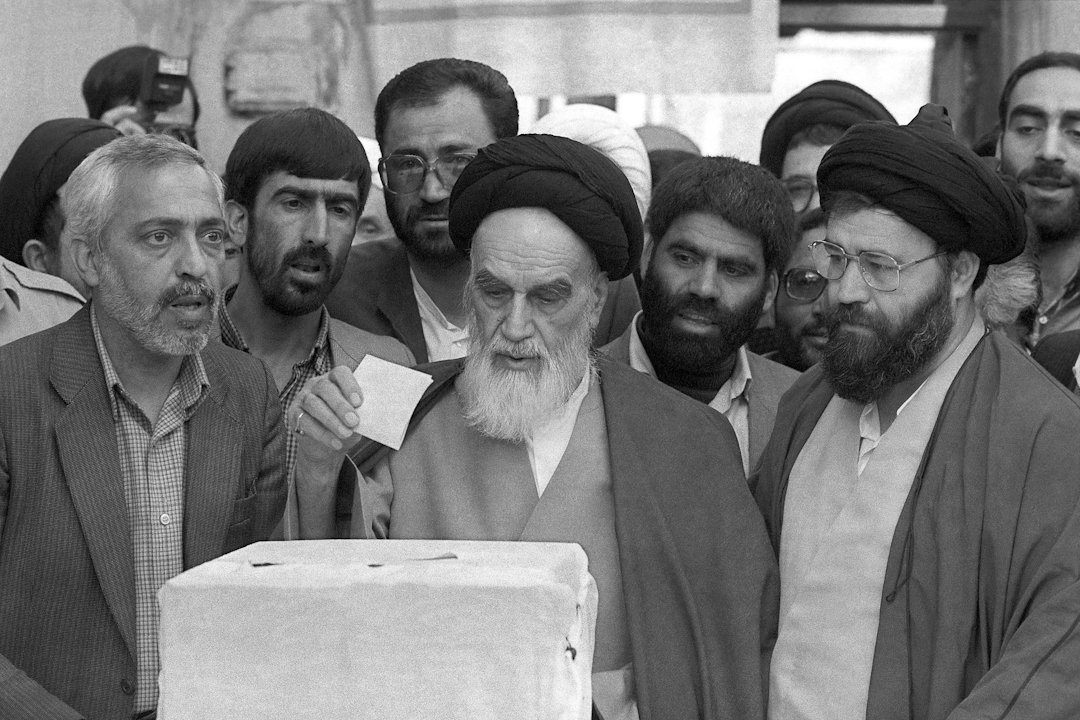

距離 1979 年霍梅尼返國建立伊斯蘭共和國已經40年。伊朗從一個世俗專制政權轉變成伊斯蘭掛帥的共和國,徹底改變了伊朗社會。40 年後的今天,伊斯蘭共和國仍是一個複雜的存在,威權,卻有一定程度民主、國際孤立,卻在區域有越來越大的影響力、政府宗教化,人民卻相當世俗。

伊斯蘭革命衝擊了地緣政治。革命前,伊朗巴列維王朝是美國在區域最重要的盟友,伊朗從美國購買大量武器,在 1973 年贖罪日戰爭期間也拒絕加入阿拉伯國家對美國的石油禁運。這一切在革命之後起了 180 度的轉變,伊朗至此成了在該區域最為敵視美國的國家,也徹底改變了中東政治格局,並且在過去 40 年與美國不斷博弈。在冷戰框架中被視為西方陣營的一大挫敗,伊朗則認為自己成功扳倒帝國主義的當地代理人。值得注意的是,革命後伊朗並沒有因此加入共產陣營,而是更靠近不結盟運動的路線。

伊朗革命本身就旨在完全推翻國王並重新建立新的制度。早在革命前就有許多思想派別與意識型態,從共產主義到伊斯蘭主義,而不同階層或群體有著不同的意識形態偏好,大學青年、巴扎商人、知識分子、中下階層等,而這些組合形成了伊朗社會以及其革命多元複雜的面貌。正是因為多種思想的互相競爭,伊斯蘭共和國最終以霍梅尼的什葉法基赫理論加上西方共和主義之姿呈現出來,這些競爭在今天仍然持續。

伊斯蘭共和國的神學體制既非西方學者理解下的「獨裁」,也非「民主」。在法基赫理論當中,國家主權在真主手上,應由一位「最具智慧」的人來領導,也就是宗教位階極高的教士,這是伊朗最高領袖(rahbar)的來源。同時基於共和制度,伊朗設立全民直選的總統以及國會。在這套架構之下,神權體制高於民選體制,最高領袖掌握國防、外交、司法等權力,而總統則負責統領行政機關。

英國倫敦大學金匠學院比較政治理論講師薩德克(Eskandar Sadeghi)新近出版《革命與其不滿:伊朗的政治思想與改革》(Revolution and Its Discontents: Political Thought and Reform in Iran)一書,是當前關於伊朗改革派思想最全面的研究。

薩德克所謂「伊朗改革派」(eslahtalaban)主要指「宗教知識分子」(rowshan-fekran-e dini)。在革命和八年的兩伊戰爭之後,(穆斯林)公共知識分子開始投入到交雜著神學的政治公共討論,反思伊斯蘭革命以及宗教與政治之間的關係。伊斯蘭共和國本身就建立在神學與世俗共和結合的基礎上,因而,改革派只能將神學帶入到公共討論之中,而且整代改革派都受到 霍梅尼(Ayatollah Khomeini)和沙里亞蒂(Ali Shariati)等革命前知識分子的智識影響,另外改革派也大量引用與翻譯西方哲學家的作品。

革命的異議者對伊斯蘭共和國本身發起的,是智識上的挑戰。

美國記者蘿拉(Laura Secor)在描寫伊朗左翼的《天堂的孩子》(Children of Paradise)裏講述了一個不為人知的小故事,沙里亞蒂在 1977 年於英國去世時,因為身邊沒有男性親戚依照傳統伊斯蘭習俗舉行葬禮,因此有四位年輕人自告奮勇來送最後一程,其中包括 Mohammad Mojtahed Shabestari 和 Abdolkarim Soroush 兩位著名的改革派思想家。他們在 90 年代之後紛紛反思宗教、意識形態、政府到伊斯蘭共和國等一系列問題。例如 Soroush 曾經對伊斯蘭革命抱著烏托邦理想,革命期間曾在霍梅尼指派之下在革命委員會負責改革教育體制,後來淡出政府之後轉而著書批判,轉而認為「教法伊斯蘭」(Islam-e feqehati)是一種意識形態,反映了狹隘的什葉教法,無法代表具有豐富面向的伊斯蘭文明。意識形態並非宗教的本質;更精確的說意識形態追求利益與政治,而宗教追求真理與理性。他自稱的「伊斯蘭人文主義」試圖將個人信仰與官方意識形態區分開來。

另外一位改革派知識份子 Shabstari 年輕時在德國漢堡的清真寺任職,革命之後回到伊朗擔任國會議員,但之後就淡出政治。因為他的德國哲學背景,他強調「法基赫理論」只是眾多什葉理論的一種,之所以受到支持並且被寫入憲法,主要是因為人們對霍梅尼個人領導力的信任,也因此霍梅尼之後,最高領袖不應該是間接產生,而必須透過公民投票重新取得政治合法性。 Shabstari 批評官方對法基赫的理解阻斷人們參與政治,他主張伊朗社會應該由被動統治轉型成主動參與政治來建立政治合法性。

薩德克認為, 40 年前的這場革命,應該從伊朗近代歷史來看。伊朗一直追求更大的自由、更獨立、擺脫外國干涉,1979 年革命是這一個大故事的其中一個篇章。伊斯蘭共和國無疑有壓迫和迫害,但同時也給女性不少賦權,讓保守的家庭願意容許他們的家中女性進一步參與公共生活,伊朗人也要求政府落實更多公民權利。最重要的是伊朗社會非常動態,而人們會不斷問責政府。東方主義式的陳腔濫調總是假定東方國家專制獨裁,社會被動受到壓迫。實際上國家、社會整個都不斷在變動,伊朗人會持續推動國家朝向不同方向移動。

訪談:

端傳媒:伊朗的改革派可以如何分類?我們可以用西方語境的「左」「右」來區分嗎?

薩德克:很難,他們的關係數十年來建構在個人關係、友情、家庭連結之上,這些底下的連結通常被遺忘。

「改革派」就像是一張大傘,而其中很多人來自伊斯蘭左翼,他們相信國家的角色可以更積極改造社會,拓展公共利益,例如派發福利、帶來更平等的結果、貧窮並非無法解決的問題。

相反地保守派則認為不是,抱持著一種右翼的經濟看法,私人財產神聖不可碰觸,商業菁英應該是經濟秩序的中心。

在 80 和 90 年代,改革派變得更偏向自由派。霍梅尼死後,伊斯蘭左翼逐漸被排擠出權力中心。失去權力的他們暴露在敵對派系前面。因此在弱勢的立場他們就會想要保障個人權利,例如以公民身份參與政治、公民權、法治等。說來有點悖論,當他們在政府裏時對個人權利抱持輕率的態度,下台之後反而開始重視。舉例來說革命期間著名的「上吊法官」Sadeq Khalkhali(以速審速決死刑出名)到了哈塔米時期開始稱自己是改革派,主要就是因為自己被趕出了權力中心。

大概在 1990 年代,改革派的觀點開始變動,1992 年選舉監護委員會取消了一票伊斯蘭左翼的參選資格,當時冷戰結束,蘇聯垮台,新自由主義霸權秩序和福山的歷史終結論佔據上風。伊斯蘭左翼覺得自己的世界觀遭到擊敗;他們認為伊斯蘭實驗開始崩壞:受壓迫者沒有被賦權、革命也沒有輸出成功。整個世界觀應該重新被審視。知識分子在這其中很關鍵,他們開始理論化這些想法,例如什麼是真的伊斯蘭、過去對伊斯蘭的理解是反歷史的,他們開始覺得人類是會犯錯的,因此人類的正義也是會錯的。與此同時他們開始強調憲法保障、公民權、權力分立等傳統自由主義者的概念。

端傳媒:伊斯蘭共和國的其中一個特色是社會福利的大幅擴張,從健保到食物與能源補貼。改革派怎麼看待1979 年之後擴張的龐大社會福利體系?當他們在政治上轉向傳統自由主義,經濟上也是嗎?

薩德克:改革派對社會福利的看法或多或少有差別,但大多傾向於經濟自由化和給私部門更大的空間。90 年代之後他們認為「政治發展」是經濟改革不可或缺的一部分。儘管他們不反對社會福利本身,但他們傾向主張市場解決方案,並且認為國家的角色笨重又造成阻礙。改革派也意圖透過經濟自由化來減少那些缺乏透明和問責的機構,例如革命衛隊所屬的企業集團。

改革派覺得私部門扮演更大的角色可以降低貪腐、增加效率和提高問責。但很明顯的,這種看法是充滿問題和漏洞的。

端傳媒:那伊斯蘭共和國有沒有可能被「改革」,朝向自由民主的方向?

薩德克:我認為這個問題不太好,因為引導著「是」或「不是」的答案。事實更為複雜。因為伊朗社會的各個部分很大程度上混雜在一起並且互相影響,通常被描述為不同敵對的派別處於不斷對抗當中。我們應該將伊朗社會視為一直改變的過程。人們總是在挑戰政府、要求政府、索求政府。改革運動就是其中之一,最具代表性的例如要求政府加強權力分立、更多憲法保障、公民權等。

1990 年代,菁英新教改革主義遇到許多困境,倒退而且無法達到自己的目標,也無法讓國家變得更民主自由,但這不表示伊朗社會紋風不動,而是內部有著動態的關係,在國家和社會之間前進又後退。同樣明顯地在 1979 年革命的時候有許多的要求,像是獨立、擺脫西方宰制、自由等,但隨即進入戰爭時期,直到 1990 年代才又重新冒出來。人們開始說我們要改變政府、更多經濟自由、更多西方外國投資和給予公民更多發言空間,這些聲音在媒體上非常活躍,但推一下又被拉回來。

因為改革遇到死路就說改革徹底沒用的論點,是反歷史的。各種團體都在政府提出要求,從工人、老師、普通公民、女性、少數族群等。這個論點假設國家總是充滿敵意地對待他們而且從來沒有接納他們的主張。實際上伊朗政府是一個複雜的聚集體,結合了許多不同的利益團體,有保守派、革命衛隊、巴斯基民兵(Basij),與此同時也有技術官僚和公務員。總的來說政權是流動的,取決於你在哪個歷史時期觀察他。例如哈塔米總統時期(1997-2005)有許多民主機構冒出來,那是因為他們正在勢頭上,魯哈尼當選的時候,中間派人士也冒出頭來。

所以我們看到的,是一個和神權相關的不民主機構與一個和大眾相關的民主機構。通常神權那個有優勢。因為他們背後有武力並且有經濟利益。然而權力平衡是會改變的,例如在 2013年,魯哈尼當選時,改革派都看到權力天秤移向他們,雖然最後並沒有發生這樣的情況,因為他們遭到反制。

端傳媒:就像是哈塔米時期那樣,保守派仍然把持著國會?

薩德克:沒錯,但實際上更為複雜。你不能假設保守派不玩民主遊戲,雖然非民選機構嘗試偏袒他們。但如果你看伊朗選舉,為了跟上改革派,保守派也開了許多選舉支票。保守派一直在改變他們的議題和言論。例如在 2009 年選舉期間,所有的候選人都說他們願意和美國談判。伊朗政體是一個複雜的系統。總的來說權力平衡朝向保守派一邊,但並非所有事情都是事先決定的。你可以說這是伊朗政體的謎團:一方面你可以稱之為威權政體,但同時,選舉結果並不像伊拉克的薩達姆或者敘利亞的阿薩德政權那樣是預先決定的,在那邊你會看到 90% 以上的得票率。而伊朗在有限的空間中存在有限的黨派競爭。

我認為長期而言,伊朗政府避免全面性的民主,而是菁英之間的輪替。

端傳媒:你如何看待很多人的一種說法,他們認為伊朗革命的果實被霍梅尼的教士集團偷走了。

薩德克:我不贊成這個說法。從誰手中偷走又為了什麼?伊朗革命是一個大眾革命,人們想要自由、獨立和擺脫國王,很大程度上被視為推翻美國在該地區最強大的代理人。但大部分的時候人們對於新的政府長什麼樣沒有太多共識,明顯的是,大多數人沒有預料到是由教士來制定秩序。我想當時革命之後立馬就迎來戰爭,這強化了伊朗政府中威權的傾向,讓教士有空間操控政治並排除異己。許多人要求「伊斯蘭」,但這可以指涉很多東西。

端傳媒:一些伊朗知識分子把伊朗革命置於世界史的脈絡之中,認為如同法國1789年革命或1917俄羅斯十月革命一樣重要,你認為這是成功的嗎?

薩德克:我同意。伊朗革命是一場大眾革命,這在這個地區不常見。通常你會遇到像是納薩爾或卡扎菲這樣的人物——少數極端的菁英軍官發動政變,並從上改變整個國家體制。伊朗革命不同的地方在於由大眾來推動,而且大部分時間都是和平的,而且它徹底改變了伊朗的政治與社會。接著你看到有全球性的反應,儘管國王從都不含糊地支持西方。革命的其中一個口號就是「不要東方也不要西方」。在摩薩台(Mosadegh)總理時期有個「負面平衡」的理論(negative equilibrium ,意即不給予任何外國勢力好處來達到伊朗的獨立性),不選邊站。後來伊斯蘭主義者提出「伊斯蘭的現代性」、「全球烏里瑪社群」等理論。對於一些左翼人士來說這不是伊斯蘭復興,而是一種挑戰美國霸權的反殖民、反帝國主義。

端傳媒:這是當時左翼接受伊斯蘭主義的原因嗎?

薩德克:沒錯,部分的左翼人士大概對伊斯蘭主義保有同情,他們認為伊斯蘭主義是真的可以動員幾百萬人的社會力量,即便是極左人士也談論伊瑪目阿里,因為他們知道這是大眾的語言。同樣的伊斯蘭主義者也取用了左翼的語言來吸引左翼的群眾。這是一種互相借用。即便在國王時代各個派別都遭到打壓,伊斯蘭主義者仍然可以動員最多群眾,利用他們在巴扎、清真寺、侯賽因聖堂(Hussainiya),從許多方面來說這是某種自然的網路,到革命前只有伊斯蘭主義者擁有這樣龐大的動員機制。

這個機制到現在仍然運作著。雖然伊朗最大的弔詭是擁有非常世俗的中產階級,特別是在德黑蘭,但你到鄉下去看,仍然有許多虔誠的民眾。但虔誠不代表你需要喜歡政府。改革派就這樣批評,政府凡事以宗教掛帥,但政府仍然本質上是一個世俗機構,因此人們很自然會將任何不法、貪腐、不稱職的跡象都怪到宗教上面。

端傳媒:有一種說法認為,波斯大多數歷史上世俗政權跟宗教權威從未結合在一塊。

薩德克:對,伊朗的教士們從未掌權,而且從什葉的傳統來說,在末日隱遁伊瑪目馬赫迪(類似基督教中的彌賽亞)回歸之前,你不可能有一個真正的宗教政府。這仍是傳統什葉批評法基赫理論的重點。對於改革派來說,如果你把宗教跟政治混雜在一起就會導致宗教的腐敗,而宗教應該是個人的事情。

歷史上教士經常與國王合作,但有時候卻不。例如 19 世紀末菸草事件(Tabacco incident)期間,教士就跟王權直接衝突。憲政革命時有教士支持絕對君權,也有教士反對。1953 年政變事件中、1979 年革命亦然,因為教士機構本身是包含不同想法、動態的,但他們最主要關心的仍是機構本身的存續,而非掌管國家權力。對他們來說,「政府」是一個新的東西。這就是為何霍梅尼的理論與什葉傳統相衝突。傳統來說教士的判例只是一家之言,但在霍梅尼認為「教士統治」下,國家的任務就是要把「好的東西」帶給人民,並強制規範人們的生活,而很多教士對於什麼是「好的東西」卻有很死板的理解。

端傳媒:霍梅尼的法基赫理論主張要由「最資深」的什葉教士來擔任最高領袖,但他自己在死前卻改成政治經驗大於宗教位階,讓宗教位階較低但政治經驗豐富的哈梅內伊可以接任。改革派怎麼看?

薩德克:實際上高階教士比改革派更批判移除宗教位階資格這件事情。這也造成了伊拉克納傑夫跟伊朗柯姆兩個宗教學術聖地之間的緊張關係,現在納傑夫擁有相對較多的學術自由,但柯姆有更多資源。很多伊朗的教士反而跑去伊拉克學習,因為他們覺得柯姆變得太過政治化。

改革派也有很多批評法基赫,取決於你跟誰交談,一些改革派認為宗教位階是必須的,一些認為最高領袖應該全民直選產生,不過這會產生兩個直選領導人的情況:最高領袖和總統,這明顯會產生額外的問題。也有改革派認為應該把宗教領袖設立成像是憲政皇室那樣,例如以色列總統跟總理都是民選產生,但總統只是象徵性職位。

法基赫所產生的問題未來會怎麼發展很難預料,但如果撞大彩下一任最高領袖是現任總統魯哈尼,可以預料柯姆大概會有更多自由的空間,但如果是萊西(Raisi)接任,那可能會變得更壓抑。

端傳媒:伊朗被夾在美國的帝國主義霸權跟國內的反帝國主義勢力當中,你會不會覺得兩國之間幾乎不可能正常化關係?

薩德克:這是雙向的。美國很難放下自己「丟掉了」伊朗這件事。不少特朗普內閣的成員經歷過列根(雷根)時期,伊朗人質危機深印在美國集體記憶中。你從美國大眾文化作品就可以看出來。對美國菁英來說,與伊斯蘭共和國正常化關係是肯困難的。除了歷史包袱以外,許多美國在區域內的盟友,包括以色列和沙地(沙烏地)阿拉伯,根本上反對這件事情,而他們在華府都有固定的遊說團體來阻止這件事情發生。同樣在伊朗,也有許多團體對美國充滿敵意。

端傳媒:中國讀者也許會問,為什麼伊朗不能像中國在 1970 年代一樣與美國正常化關係?你認為中國的崛起對伊朗有什麼影響?

薩德克:經常有人把尼克遜(尼克森)與中國接觸拿來跟伊朗做比較,但這是很有問題的,除了區域狀況非常不同以外,也因為有太多團體不希望這件事情發生。

伊朗有些保守派確實把中國當做學習的榜樣:強大的政府、強大的國家安全,經濟發展卻不政治自由化。伊朗視中國為很重要的平衡者,在能源和基礎建設領域也是重要的投資者,但同時伊朗的流行文化中可以看到對中國的怨恨,認為中國把劣質的商品丟到伊朗市場。另外中國並沒有像是西方或是俄羅斯那樣有歷史包袱。19 世紀伊朗因為俄羅斯的影響力而丟失了許多領土,而俄羅斯扶持的哥薩克騎兵還在憲政革命期間轟炸過伊朗國會。相反地中國被視為重要和強大的國家,對伊朗沒有帝國主義野心。但伊朗國內也擔心中國為了和特朗普達成更好的交易而把伊朗作為籌碼,說到底,伊朗到底是中國的一個市場,還是盟友?

这系列文章写得很好,受益匪浅,十分感谢作者和端

鲁哈尼于2013年而非2009年当选总统。

看访谈的内容有一点没弄明白。所以说改革派本来是经济上左,保守派经济上右。80和90年代后,双方经济立场互换?

第一個infographic有兩個Akbar Rafsanjani?

“法基赫所产生的问题未来会怎么发展很难预料,但如果撞大彩下一任最高领袖是现任总统鲁哈尼,可以预料库姆大概会有更多自由的空间,但如果是莱西(Raisi)接任,那可能会变得更压抑。”

撞大彩这个词翻译得很好,让人会心一笑(笑)