打遊戲就是因為遊戲好玩嗎?如果如此,遊戲設計師的功能大概就是製作好玩的遊戲吧。這個再想當然不過的常識,在「我」遇到 Coda 的那天,開始崩塌。

在一次遊戲製作聚會上,Coda 的作品令我下定決心要認識這個卓爾不群的設計師。那是一個關於孤獨的行走遊戲,做為玩家,我們走在迷宮,地上灑滿小紙團,走近它們再用鼠標點擊,會跳出一兩行小字,內容簡單而日常,就好像我們在聊天軟件裏你來我往、漫不經心的對話一樣。我以為這是社交遊戲,小紙團裏包裹的訊息來自聯網玩家。

但,一路走去我發現這個喧鬧的遊戲其實是座孤島,所有的對話都事先錄入,說話的人始終只有一個,就是設計者 Coda。更奇怪是,其實點擊不點擊紙團,讀不讀這些瑣碎的絮語都沒關係,因為這個遊戲沒有輸贏機制,我們選擇讀紙團,很大原因是除此之外,我們無事可做。

就這樣,我對 Coda 「一見鍾情」。Coda 友善但冷漠,但還是對好奇的我打開他的寶箱:一堆他精心設計但從未給人展示過的小遊戲。說是小遊戲,也不太準確,它們大都開門見山,沒頭沒尾,更像是斷章。它們沒有故事要講,也沒有計畫要完成,在一個又一個小盒子組成的迷宮最後,總是死結。但說不清為什麼,它們總能擊中我的心。在解讀遊戲的時候,我試圖理解 Coda 是一個怎樣的存在⋯⋯

誰是Coda

用遊戲評論家 Laura Hudson 的話來概括,《初學者指南》是「一個遊戲設計師通過一系列遊戲講述另一個遊戲設計師的遊戲」。這話看似繞口,卻精準概括了《初學者指南》的性質。

打開《初學者指南》,我們彷彿從天而降,置身於一場開演已久的故事之中, 在用WSAD和空格鍵探索玩法的同時,畫外音響起,「我」——遊戲設計師 Davey Wreden, 此刻正在引領「你」——素昧平生的遊戲玩家,進入「我」仰慕的遊戲設計師 Coda 的早期作品之中。

畫外音告訴我們,從2008年到2011年, Coda 製作了一堆姑且稱之為「遊戲」的遊戲。它們之間隱約有某種聯繫:它們基本上都不好玩(甚至不能玩),都在試圖訴說的同時竭力隱藏著什麼,都有一些不斷出現的機關和物件,遊戲的結局總是嘎然而止。製作它們的人顯然才華橫溢,他懂得運用遊戲來解構遊戲,解構遊戲製作本身,甚至解構自我。

最開始的幾個遊戲就讓我們一睹 Coda 的天才,譬如那個倒退行走遊戲。是的,在這個遊戲裏,我們只能第一人稱視角用SAD在地圖上行走,也就是說只能倒退和左右移動,無法向前。玩家大概需要十幾秒鐘勘破這個機關,當我們第一次轉身倒走時候會驚訝發現原本在身後的牆上寫著一行小字「過去在她身後」(the past is behind her)。因為是倒退,所以很難知道前方(後方是什麼),不斷試錯之後,才能走出一條路,然後我們越過更多的牆,其中一堵寫著「但卻無法看到未來」(But the future could not be seen)。在一次次倒退中,無法不欣賞 Coda 的匠心別具,也忍不住咀嚼倒退/前進、過去/未來這些二元對立的概念,甚至你可以將它們帶入自己的生活情境,從中分析你的戀舊、裹足不前、躊躇、猶豫,凡此種種關於時間的惆悵。

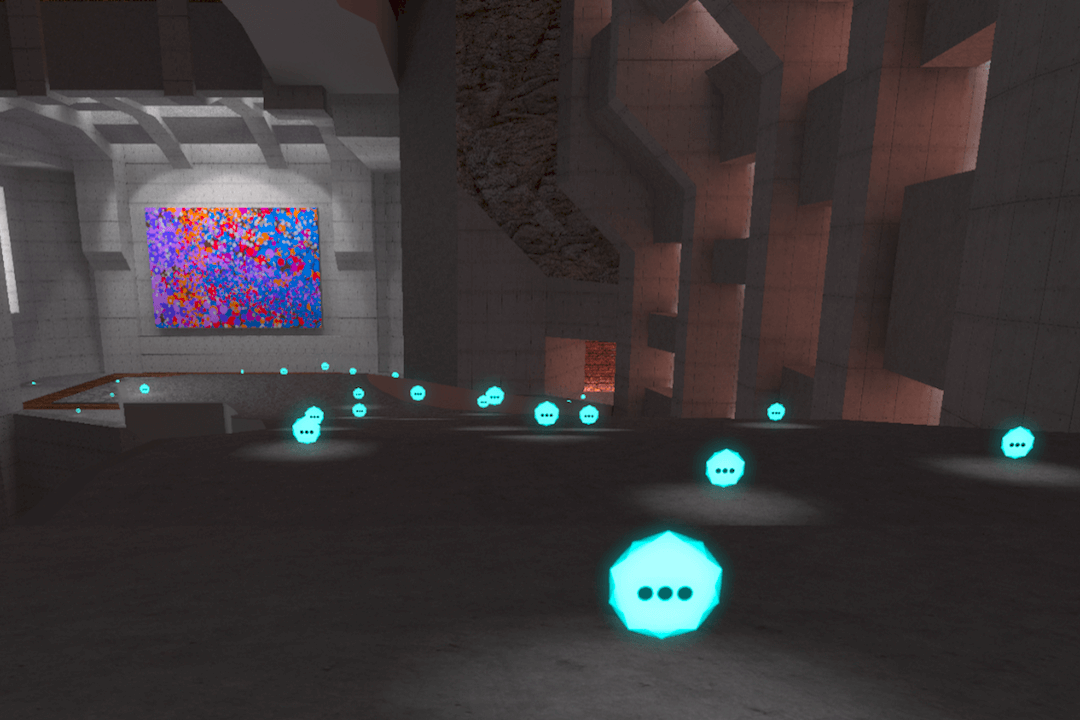

David 相信遊戲總會出賣它的締造者——遊戲有時像一塊玻璃,如果走得近、看得細,我們也許可以看到遊戲設計師的影蹤。然而在追問 Coda 是誰的過程中, Coda 的遊戲製造了更多的障礙。似乎 Coda 是用遊戲建造堡壘,把自我表達隔離在封閉範圍內,不供人觀看。譬如其中一個遊戲中,如果沒有 David 幫我們作弊,整個遊戲一眼看透,就是從 A 處 走到 B 處,十分乏味。但通過 David 解碼,我們得以看到在簡單的盒子空間外——在包裹空間的牆外,有一個精心設計的宏大宇宙。理論上說,這個宇宙確實在遊戲裏,但作為玩家,我們要麼根本不知道它的存在,要麼知道了也無法與之互動,始終我們都在牆的這邊。

為什麼 Coda 要製作這種不能玩、甚至看不見的遊戲?David 擔心這顯露了 Coda 性格中自閉孤寂的一面。越到後期,Coda 的遊戲就越自說自話,它們根本不期望有人來玩、有人懂得怎麼玩,或者,它們根本不是用來「玩」的。有些遊戲似乎在探測玩家耐心的底線,譬如把玩家關在籠子裏,過一兩個小時才打開籠門,又或者讓玩家在一個整理房間的遊戲中,一遍遍洗碗拖地。有些遊戲似乎是 Coda 在外化自己的精神危機,譬如在那個航天站遊戲中,眼看著不明飛行物就要砸下來,航天站的操作人員卻非聾即盲,束手無策。

而在這些遊戲裏想要通關,無論是結束無始無終的重複,還是逃離毀滅的危機,Coda 的解決方案只有兩個,習慣性無助的逃離,抑或是,坦誠。前者比較容易理解,在大部分遊戲中,逃離某處是唯一能做的事情,而逃離的關鍵是打開兩道封閉的門,開門的方式永遠一樣。然而打開門之後,我們其實也沒有逃去哪裏,該黑暗的還是黑暗,死路一條還是死路一條。可是手腦配合開門的動作本身,一定程度上可以減輕我們的焦慮與無助。

而「坦誠」(be honest)則更像置之死地而後生,Coda 後期製作的幾個遊戲的主題都是「才思枯竭的遊戲設計師如何面對創作瓶頸」。有的遊戲需要你作為遊戲設計師公開演講,有的遊戲則將你放在記者之中接受採訪。你要做的是選擇對話,你可以選擇講真話「我做不出好遊戲了」、「我已經被掏空了」,也可以熬雞湯喂自己喂大家「我的靈感源源不絕」、「再沒有比做遊戲更簡單的事情」。但其實講假話講真話的差別不大,始終一切都會終結,留下一個能夠原諒自己或無法原諒自己的你。

終結,也許是 Coda 的另一個名字。在英文寫作中,coda 意味著文章收尾處的結語、總結部分。同時,coda 也是程序員(coder)的諧音。Coda 真的存在嗎?還是一個隱喻,是遊戲設計師的集體化身,甚至創意產業工作人員的集體化身,甚至是人類的化身?

寫作、繪畫、雕塑,或是做遊戲,某種意義上都是挖掘一種材質或媒介的可能,用它來表達、來刺激、來發洩、來共情、有時也用它盈利。Coda 的很多遊戲都讓我想到二十世紀中一波又一波的前衞藝術,畫家不再通過畫布來呈現外物,而是將繪畫和畫布本身放大突出;作曲家也不再滿足於譜寫一大段交響樂章,而是探索靜默、噪音、雜亂、隨即這些聲音現象。Coda 的遊戲則在質問遊戲的邊界,玩家與設計師的邊界,突出遊戲創作本身的存在。而遊戲中不斷出現的母題:如何不斷創作而不感到疲憊無力,既是任何創造性工作會面對的核心問題,也可以看成是人在自我實現過程中需要解決的困境。

更有趣的是,在其中一個遊戲中,玩家被告知人們找到了解決創作瓶頸問題的方法,在房子的盡頭有一個機器,機器將會接手江郎才盡的人類,不斷製作新的遊戲,而機器的名字,偏偏也叫 Coda。最尾的房間裏真的有一部不會說話的機器,無論你點選哪一個文字選項,機器都不回應你,你越來越生氣,最後你走出去和其他人說,Coda 拒絕幫助我們,我們選擇毀滅 Coda,或毀掉 Coda 做過的所有遊戲。

Coda 到底是誰,他真的存在嗎?還是說他是一個象徵,一個封閉的、沒有工作原理可知的創作機制?他是人腦還是機器?他真的不可知嗎?

我又是誰

在整個遊戲中,其實我們從來沒有見過Coda。有點像那句網絡流行語:「哥不在江湖,但江湖上仍然流傳著哥的傳說」。

我們見過的,只有「我」,Coda 的代言人,遊戲設計師 Davey Wreden ——《初學者指南》的作者。這種敘事結構真假混合,虛實難分,有少許《紅樓夢》開篇,頑石、道士與曹雪芹這幾重分身的味道。也許 Coda 真有其人,也許他是《少年派》裏那隻老虎,目的只是為了引出真身,但我們可以確認的是,遊戲裏、世界上,是真的有 Davey Wreden 這個人的存在。

最重要的例子,就是他一鳴驚人的前作《史坦利寓言》,一個通過遊戲來解構遊戲的元遊戲——這聽上去是不是很熟悉,是不是有點 Coda 的味道。

《初學者指南》問世後,作品的多意性引發了多種解釋理論。其中一個流行的解讀是,Coda 就是 Davey Wreden,或者說 Coda 是 Davey Wreden 創作生涯的一個階段,Coda 就是創作《史坦利寓言》時期的 Davey Wreden。通過對過去的自己考古,Davey 也許在努力探索創作以及創作生態這件事情。在潮水般的讚譽中,有時創作人感受到的恐慌是大於滿足的。就好像一個小孩子第一次考到滿分回家,在高興的同時他也許會焦慮,下一次能不能再考100分,或者,有沒有比100分更高的成就。

但創作又和應試不同。創作的成功與否從來沒有定論,是票房還是評論,是創新還是工藝?應試教育往往會預先準備正確答案,但創作根本沒有事前可知的衡量標準。更重要的是,考試時你需要應對的是死物,是正確答案,而創作,如遊戲創作,一旦完成就如脱韁野馬,創作者根本無法預知它會跑去哪裏、被人如何接受。

Coda 的三個遊戲都涉及了遊戲設計師和記者、評論的關係,他給出的選擇是面對媒體,只能不斷膨脹和說謊。讓我印象深刻的一幕是那個講台遊戲,玩家站在講台上,台下是等待啟蒙的觀眾,觀眾席後方有一個巨大的漩渦,似乎不久就要席捲房間裏所有人。但觀眾背對漩渦,所以看不到災難潛伏,而玩家控制的講者內心非常無措——他並不比台下的人知道更多,但遊戲所給的所有選項不是玩世不恭就是大打雞湯,因為人們只想聽到他們想聽的。另一個遊戲中,玩家則被圍牆困住,隱約聽到牆後有女聲哭泣,想要看到女生,只能選擇正面態度的話語表示做遊戲讓自己快樂,或者遊戲創作十分簡單。每撒謊一次,圍牆會降低少許,最後牆完全消失,牆後有個鐵籠罩住的空間,女孩坐在內裏哭泣,但你還是無法解決問題,因為鐵欄擋在你們中間。

這些遊戲也許可以理解為 Davey 應對一夜成名的無措,成功彷彿浪潮,將他越推越高,人們相信他知道很多,能做很多,而不管現實是否如此。突如其來的名氣讓創作者陷入兩難境地,似乎他可以選擇誠實,說出自己的無力,或是選擇催眠,告訴大家一切真的很好。而 Coda 通過限制遊戲選項想要表達,這種兩難困境也是假的,因為創作者無論如何回應,市場和輿論似乎都會把他再造為神話中的英雄,哪怕失敗也是史詩起承轉閤中的一環。如同荷李活女演員 Mila Kunis 的名言:「他們把你推上神壇就是為了日後再把你退下來。」

在這樣的系統結構裏,保護自己的方法之一,也許是像 Coda 一樣仍然做些遊戲,但是收起來不給人看。但我認為, Coda 又不僅僅是 Coda,他也是 Davey。他們的區別並不是時態上的,既 Coda 是 Davey 的過去,還更像是一個人的兩種同時存在的狀態。可以將 Coda 看作 Davey 珍視的、希望能夠守衞的那部分自我——智慧、清高、不被名譽影響,而 Davey 則是將 Coda 的天才展示給世界的橋梁,他懂得如何讓人喜歡。這兩個自我是矛盾的,Coda 一心要隱藏(就如那個隱藏在牆後的宇宙), Davey 卻在展示過程中獲得極大滿足。

當然還有一種可能,就是 Coda 真有其人,他可以是某個具體人物的化身,也可以是 Davey 的理想人格,或者是 Davey 仰慕的那一類人的濃縮。在其中一個舞台遊戲中,玩家的任務是和一個成名攝影師對話,這個攝影師盯著一個六面體的腦袋,四個側面上寫著「成功」、「專注」、「完美」、「智慧」等等特性,而玩家則希望在和她的溝通中學到人生真諦。這也許是 Davey 的一種投射,他對於自己的各種不滿(創作瓶頸)都被解讀為不夠專注、不夠聰明。但當他站在聚光燈下(講台上)他又表現的像個假貨,不知道該說什麼。

這樣笨拙的 Davey ,其存在感完全依託於避世的 Coda。事實上整個遊戲中,我們沒有看到一個 Davey 署名的遊戲。我們見不到 Coda,但是見到 Coda 的精妙遊戲;我們總是聽到 Davey 說個不停,但他說的從不是自己的遊戲。在遊戲的後期, Davey 認為 Coda 需要被拯救,因為他感受到後者在最後幾個遊戲裏寄託的自我毀滅意志。於是他決定把 Coda 扔到垃圾箱的遊戲文件撿出來,做成一個遊戲(《初學者指南》)讓大眾看到 Coda,看到他的才華和痛苦。在訴說自己的企圖時, Davey 說漏了嘴,他興奮地承認這個架橋的工作讓他感到巨大滿足,他覺得自己是個好人,在成全別人。他也許做不出同樣精彩的遊戲,但他發現了天才的痛苦,又讓天才名揚天下,這也許比做出自己的遊戲更精彩。這個公關經理的工作和遊戲諷刺的媒體有異曲同工之處,即創作領域的附屬產業、附屬職能,藉助創作找了自己立身所在,這種伯樂的位置讓人在牟利的同時享受到極大的道德滿足感。

然而 Coda 並不領情,在遊戲的最後,他發給 Davey 一個叫做《塔》的遊戲。在走過一段段迷宮後, Davey (和我們)來到一個博物館空間,空房子的牆上寫著刺眼的警告:「請你不要再騷擾我」、「請不要在我的遊戲裏找存在感」。看到這些文字的 Davey 開始語無倫次,我們慢慢疑惑,這也許不是在救贖 Coda,正相反,Davey 在 Coda 身上進行了自我投射,混淆了兩個人格之間的界線。如果 Davey 和 Coda 如前文所述,是一個人的兩個靈魂,那麼他們之間出現了爭奪廝殺,創作性的自我拒絕讓公關性的自我寄生;而如果 Coda 是 Davey 想要成為的某種成功人物,此刻 Davey 遭遇的則是又一次的自我否定,以及面對自我(無處不在的自我)的極端痛苦。

Davey 嘶嚎,央求 Coda 不要離開自己,不要終止遊戲創作,因為終止意味著 Davey 自我逃避的終止—— Coda 及他的作品一直以來是 Davey 棲身之地。一旦 Coda 拒絕 Davey進入自己的垃圾箱獲得養份,那意味著某種意義上的戒斷。然而 Coda 一如既往是不在場的,所以 Davey 的策略也是一如既往地依賴我們——輿論、市場,希望通過我們的讚美,安撫自己也安撫 Coda,在這種寵溺的生態下引得 Coda 重新出山。

然而 Coda 真的會會回來嗎?畢竟他的名字意味著結束。

打遊戲就是因為遊戲好玩嗎?

第一次打開《初學者指南》大約是一年前,那時我的理解中這是個關於嫉妒的故事。時過境遷,再照這面鏡子,我看到更多是追求超我的精神煉獄。兩種理解都可以成立,如同 Davey Wreden 在博客上所說,這是開放遊戲,他很希望知道不同的解讀。

《初學者指南》不是一個「好玩」的遊戲,在最淺層面上,它缺乏獎勵機制。玩《初學者指南》是有些類似玩《史坦利寓言》,玩家沒有什麼權力,非常被動。但它不是一個借殼遊戲的互動電影,因為遊戲(無論是作為概念還是媒介)都是《初學者指南》中不可迴避的要素。而由於更本不存在選擇,也沒有開放結局,所以重玩遊戲的動力不像打其他遊戲——打得更好、再爽一次、嘗試不同可能。

根本這不是一個用來「玩」的遊戲,它甚至擯棄了討論「玩」這件事(《史坦利寓言》則花很大篇幅解構「玩」)。《初學者指南》更深一層的貢獻是,它讓我們看到遊戲的其他可能,不是為了娛樂,不是為了宣傳——這裏我並不是否定玩的重要意義。遊戲可以像現代戲劇和小說,建立複雜結構,讓人不斷揣摩。遊戲可以像寫作和繪畫,將一部分自我外化出來,與之對話。遊戲可以像心理治療,成為一面越來越清晰的鏡子,讓你在逃避自我的過程中,再次和自我相遇,然後尋求和解,尋求自洽。

《初學者指南》它沒有提供解決任何問題的方法。 Davey Wreden 選擇了坦誠,他把整個過山車旅程解剖成一篇篇斷章給你看,然後告訴你他也不知道怎麼辦。在 Coda 的電話亭遊戲中,電話響起,玩家接起電話,那邊是困在迷宮裏的另一個自己。事實上兩個自己誰都不知如何逃離困境,但 Coda 給出一個文字選擇,讓玩家告訴另一個自己走下去也許就有出路,雖然大家都知道,更有可能人生還是像《東邪西毒》裏張國榮的台詞,山翻過去,是另一座山。而那個讓你不斷整理房間的西西弗斯式小遊戲,雖然根本沒有完成任務可言,卻是所有 Coda 出品中最為治癒的一個,把床被疊了一百遍也不厭煩,只為了獲得暫時的寧靜,如同房間裏那個NPC所說的俗爛話:「靈魂就像房子,你照顧好它,它也會來照顧你」。

這實在是個太過豐富的遊戲。我知道已經喋喋不休很多,但筆記中很多個想要覆蓋的點終於還是沒能寫到。我很期待過段時間再打開《初學者指南》,希望能有又一重解讀。而下次,如果再要書寫,我也想挑戰結構,用斷章寫斷章,或是札記,也許能捕捉到遊戲的氣質,而今天的《遊戲絮語》,就到這裏吧。

这个游戏的英文名是什么啊……翻译查不到……

喜歡那堆Press方塊人頭

想玩,感觉是个很佛系的游戏。

這篇寫的太好了,大師之作!「创作性的自我与公关性的自我」是coda與Darvey的一組對決/對話,還有其它組,似乎就光Coda與Darvey的對決/對話就可以單獨再寫幾篇,也取決於作者每次重返的心境。期待像《戀人絮語》一樣的《遊戲絮語》。這才是真正的水中月鏡中花。

真的是絮語。