鍾玉玲,人類學碩士。曾任職編輯,業餘參與文藝活動策劃。現為人類學研究員,研究時代變動下的日常生活方式。

在醫院停留的時間越長,遇到各式各樣的病人就越多,他們幾乎不約而同地受到疾病帶來的疼痛所折磨。有人撕心裂肺地大叫,也有人選擇獨自啞忍。可疼痛卻是如此地難以捉摸,來去無蹤,有時只在身體局部地出現,有時卻持續性蔓延到全身,而疼痛本身也有不同類型之分,如肌肉撕裂的痛、網狀式神經痛、針刺穿透的痛、皮膚灼燒的痛,乃至是癌症等病理性疼痛。其可謂是疾病對身體的介入最為顯著的知覺體驗。在人類文化中,病和痛,總是相伴而生,疼痛被看作是疾病不可避免的衍生症狀。

當我做完手術的時候,醫生就明確告訴我,一旦覺得痛就可以用止痛藥。始終沒有感受到難以忍受的疼痛,因此我並沒有服用任何止痛藥物,後來護士告訴我,每當夜深人靜的時候,總是能聽到我痛苦的呻吟。痛,到底是一種怎樣的知覺呢?

常識中認為人類身體有五種知覺,但疼痛並非簡單地作為一種與五大知覺並置的生理性感覺而存在,有時也是一種情緒的展現。如果疼痛確實存在,無論清醒還是昏睡,它應該都能被覺察,然而它卻可以在某些時候逃離人的感知,那麼,必然是受到人主觀意志的約束。更準確地說,疼痛是人作為生物性存在中綜合了社會和文化因素的結合體。

在西方,疼痛是帶有強烈宗教色彩的存在。自耶穌在十字架上所受的肉體之痛開始,疼痛便與宗教信仰緊密聯繫。中世紀的時候,疼痛被基督教義視為是神賜予人類的禮物,是懲罰也是獎賞的方式,折磨身體的禁欲方式以及苦行僧的自我鞭笞都是將身體作為靠近神的獻祭品。在教堂的彩色玻璃窗上,大量地描繪了信仰者在遭受痛苦時呈現出滿足的愉悅。相對於精神追求,身體並非當時信仰者關注的重點。把疼痛「神聖化」為非人自發的感覺,而是接近上帝的一種方式,這種觀念直到十八世紀才被經院派哲學家所否認。但泛靈論式的疼痛觀念在人類文化中的社會意義被未消除。

疼痛成為了賦予新生命的力量

隨着現代科學的進步,疼痛治療對醫學的重要性也不斷得到重視,以痛制痛、電擊、止痛藥、外科麻醉等治療理論和方法隨之出現。其中以啟蒙時代的以痛制痛治療方法對社會影響最為深遠,它展示了一種矛盾的論調,用人為製造更大量的疼痛來減少疼痛。用薩德(Sade)的話來講,這就是一個虐待狂和受虐狂的世界,對生命的狂熱和感覺的放縱達到了無可收拾的地步,疼痛成為了賦予新生命的力量。

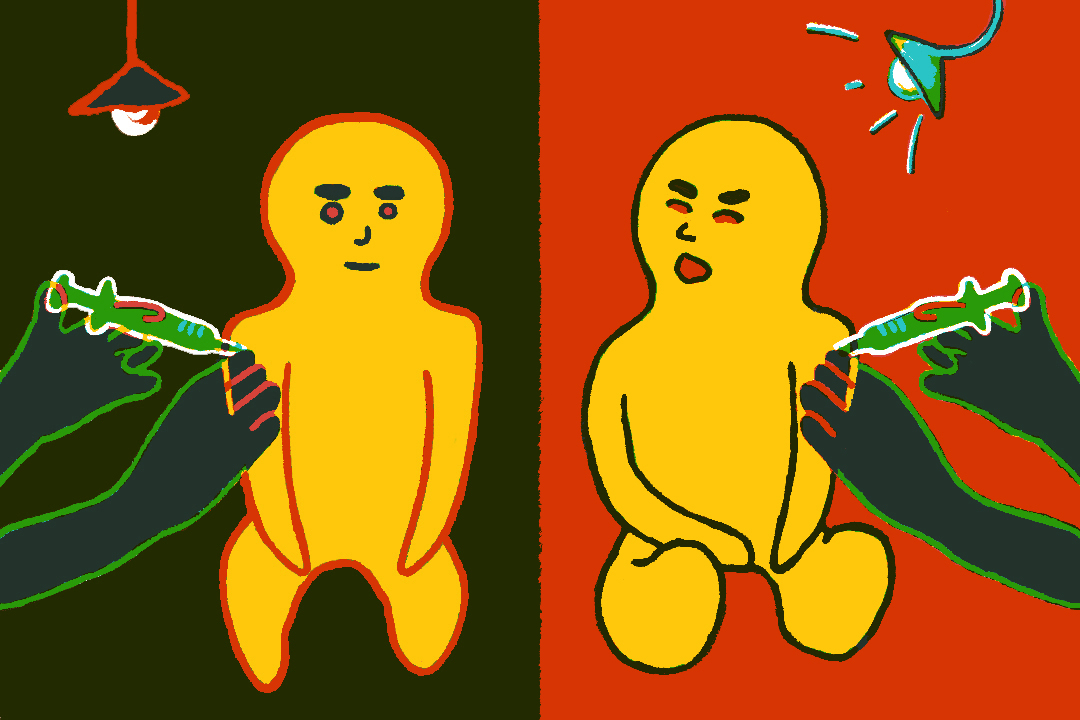

如果說醫院是每個小孩的童年噩夢,那麼打針絕對就是最驚心動魄的一幕。護士拿着注滿藥水,又長又細的針筒,笑嘻嘻地說不會痛,媽媽也抱得緊緊地,說護士姐姐只是輕輕一扎而已。這分明是人世間最大的謊言。針剛扎到肉,立馬嗷嗷大哭,人肉又不是豬肉,怎麼會不痛?當小孩要大哭抗議上當受騙的時候,護士和媽媽都使出殺手鐧:勇敢的孩子是不怕痛的。最終,每個孩子都是在這樣半哄半騙的淚水和口水中蒙混長大的。雖說我們早已脫離了部落社會的生活,但社會成員特別是男子以承受巨大的肉體折磨作為成人標誌的意識依然存在。倘若小孩還有怕痛的權利,那麼成人怕痛,就成了懦弱的表現。

隔壁病房的男人三十來歲,每次扎針都叫得像殺豬一樣,連護工阿姨都背地裏笑話他不知是不是個男的。而我,面對扎針這件事早已習慣,兩隻手的手背上靜脈針孔可以畫一張中國地圖,估計屁股上也可以畫個日本了。每次我會自動得把屁股送給護士,打完後在捉弄地說她的技術不精,逗得大家都樂起來。

我一直在疑惑,到底年齡對疼痛的感知是否有影響的呢,是年齡越大的人越不會痛嗎?無論針頭的大小、護士下針的力度和技術以及藥物對肌肉的刺激等是如何被縮小到忽略不計,這也只是影響疼痛的程度而已,也就是說,不可能存在完全不痛的情況,除非,知覺系統出現病變,或者是死肉。既然,在疼痛必然存在的情況下,年齡的疼痛感知差異就更多地是來源於社會和文化的規訓。

疼痛成為了修行

在集體意識中,建立在「先苦後甜」的觀念之上,疼痛的苦難被認為是有好處的。從各位家長的口頭禪「勇敢的小孩不怕痛」,到各種歷史英雄故事和不同文化中修行式的宗教實踐,忍受疼痛的能力都是作為個人意志力對抗生理性的標準,只有能夠忍受極端生理上極端疼痛的人才能最終獲得巨大的精神力量。

在傳統的中國文化中,忍,被解讀為在心中插一把刀,體現了中國人自我克制,能忍人所不能忍的一種修身養性的精神境界。這裏清楚地可以看到,人類文化中精神力量高於一切身體感知的觀念,儘管兩者從未也不可能分道揚鑣。

顯然,疼痛作為連接身體和精神的一個複雜而重要的節點,疾病為身體帶來的疼痛(pain)和精神上的痛苦(suffering)也是難以清晰地區分的。從某種程度上講,前者更為傾向客觀地陳述一種狀態,而後者更加強調受苦的主體,即病人自身的感受。同時,也是橫跨多個學科的研究主題。儘管從古典時期開始,各個領域的研究者都試圖為疼痛準確地下一個定義,但從未成功。哲學家、生理學家、醫生都有各自的詮釋:哲學家探索其作為感覺的地位;生理學家視其為身體機制的刺激反映;醫生則以描述疼痛,治療病症為目標。

住在我隔壁床的是患有神經元運動疾病的女人,她經常會出現胃痛、腹痛等症狀。一開始發作的時候醫生都會判定為胃造瘻手術後的適應問題。

「你是哪裏痛?」醫生問道。

「胃痛!」女人回答。

「是做手術的傷口痛嗎?還是哪裏痛?」醫生追問。

「不是,是胃痛,而且經常脹氣。很不舒服。」女人不耐煩地說。

(醫生做了簡單的檢查)「沒有脹氣呀。」醫生驚訝地說。

「可我就是很痛啊!」女人慍怒地回答。

「......那給你開點止痛藥,痛了就吃點吧。」醫生無奈地說。

但問題並沒有解決,女人還是會不定期地痛得直嚷嚷。任憑醫囑上都寫滿了各種止痛藥也不奏效,久而久之,女人也不再願意吃藥了,結果還是繼續痛。

我不敢輕率地斷定這是現代醫學的缺漏,但相對於病人強調自我的感覺,醫生更加關注疼痛這個客觀事實,或者說,在這個醫學系統內,疼痛是沒有主體性的,只有把這個事實客觀化之後才能找到相應的解決方法。

對醫生而言,病人只是一個待完成的項目編號,而非一個具有自由意志的主體,而病人卻只能通過自身的主觀感受來衡量疾病的發展態勢,甚至直接作為疾病的表徵,是一種身體本能反應,預示着身體更為嚴重的崩潰。

就這樣,隔壁床的女人一直在疼痛的折磨中度日,而醫生亦並非置之不理,但解決問題的態度相對不夠積極。

「你老說痛,可是又不吃藥,怎麼會好呢?」醫生不耐煩地說。

「可是越吃越痛啊,都沒有效果的。」女人不服氣地回答。

「最好的藥都給你試過了。」醫生無奈地說。

「那你們得想辦法啊。」女人慍怒地回答。

「痛,這個問題還不是最重要的,最重要的還是你原來的病,神經元運動疾病是不會痛的。等你以後習慣了那條管子,飲食跟上就會慢慢好的。」醫生勸說道。

對現代醫學而言,最重要的目標就是實現根治疾病。在這個進程中,疾病才是醫生面對的主體,而非病人,甚至在這個終極目標面前,病症還有主次之分。只要最終達到治癒,恢復身體健康,疼痛作為衍生物亦會消失。在這種邏輯之下,病人的感受便處於一個次要的位置,有時在找不到緣由的情況下還會歸結為心理問題,也就是再次把這個燙手的山芋還給病人。疼痛,既是一個短暫且局部性的身體感受,也是一種具有時間演進和擴散能力的痛苦體驗。正是由於這種雙重特質使得醫生和病人處於進退兩難的境地。

疼痛成為我存在的證據

要用何種態度面對疼痛,恐怕只有遭受過疼痛的人才能真正瞭解。由於我本身所患之疾病從未得到疼痛的恩寵,對於疼痛反而有一種期待,因為感受到疼痛於我還是一種存在的證據,身體在無聲無息之間腐壞所帶來的痛苦遠遠超過這肉體的疼痛。

由於插管傷口自然癒合不理想,於是我主動向醫生提出縫針的要求。只有短短三釐米的傷口縫合術在床邊即可完成。耳鼻喉科的醫生使用了短效局部麻醉的藥物,在縫針的過程中他特意和我聊天。我心裏自然明白他是要分散我的注意力,於是也趁機問了他一些醫學問題。整個小手術總共縫了八針,在完成第四針的時候,我開始感覺到疼痛,針刺進皮膚後,線在肉間穿行的痛,我一邊抱怨,一邊繼續和他聊天。我沒有選擇再打一次麻藥才接着完成縫合術,因為,扎針,也是會痛的。疼痛不可避免,我也只能面對。

我並不讚美疼痛,也不視其為罪惡的象徵。與其說我如苦行僧般將疼痛作為精神昇華的工具,不如說是以此來瞭解自己。

正如蒙田(Michel De Montaigne)在他的《隨筆集》(Essais)中記錄了大量自己身體真實的疼痛體驗時所說的,解除身體疼痛屬於個人哲學觀的問題。除了保持頭腦冷靜、思維清晰,在遭受疼痛折磨時並無其他事情可做。

評論區 0