本文原名為〈兩個重要的年度十佳電影榜單,以及為什麼愛榜單的人都怕死〉,刊登於《虹膜》。經作者范范與《虹膜》授權端傳媒編修轉載,文章標題與小標題為編輯所擬。

時至年末,歐美各大媒體的「年度十佳電影」榜單紛紛出爐。通常我們的關注點都集中在這些「榜單」本身,我們熱衷於探討分析這次又是哪些影片上榜了,什麼佳作遺憾落榜,今天在介紹兩個重要的十佳之前,我想和大家說說對「評選年度十佳」這件事本身的看法。

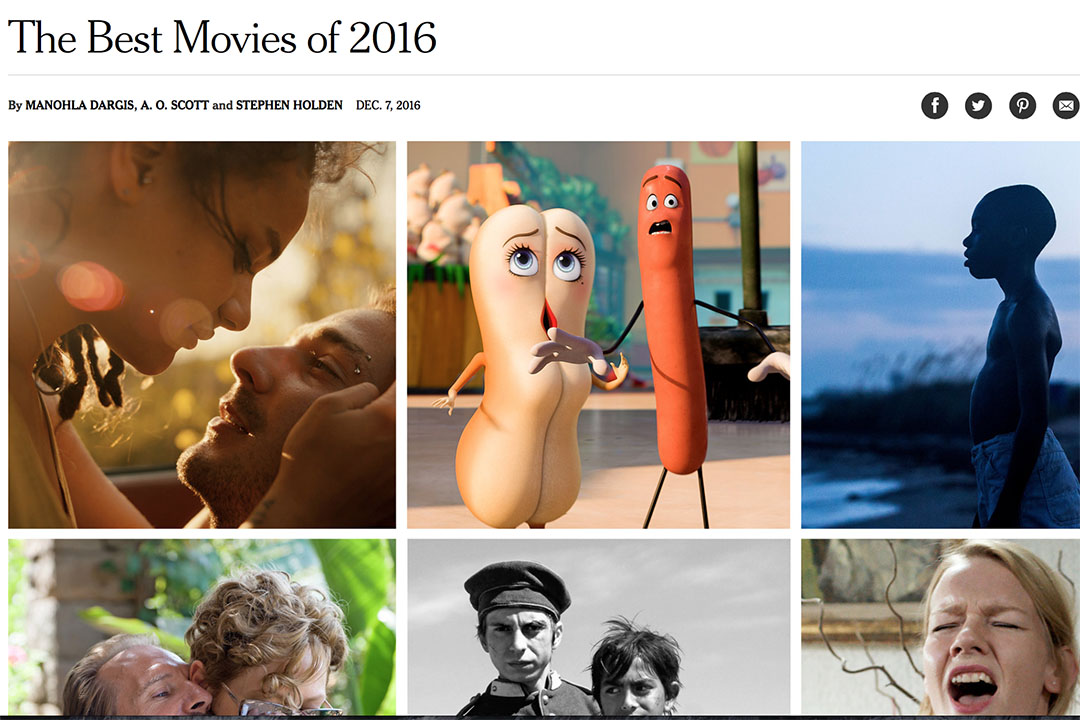

與關注度最高的《電影手冊》(Les Cahiers du cinéma,台譯《電影筆記》)拋出榜單的「高冷」畫風不同,《紐約時報》和《紐約客》的影評人就很愛在榜單之前的「附言」中跟讀者嘮嘮嗑。大多數時候,這些「附言」的中心思想都只有一個:影評人列出一個個年度榜單,到底有什麼意義?

比如,《紐約時報》的影評人曼諾拉.達吉斯(Manohla Dargis)在2015年年度榜單的「附言」中,就將這個問題上升到了一個相當形而上的層面:她引用安伯托.艾柯(Umberto Eco)在《無盡的名單》(The Infinity of Lists)一書中的名言「清單是一切文化的起源」,來為自己列出年度電影榜單這一行為「正名」。

康德式理性榜單已無法滿足大眾?

這位影評人極力贊同艾柯的論述,認為人們之所以喜歡列出各式「榜單」,正是因為人們總是努力在有限的人生中,用有限的理智來理解這個無限的世界。人們渴望通過列「榜單」這個行為,在這個未知,甚至不可知的龐大世界中建立自己的秩序——這個過程正是文明的誕生。「人們熱愛榜單,正如人們懼怕死亡。」艾柯如是說。

《紐約時報》影評人所引述的這些話看起來玄妙抽象,其中包含的自傲和焦慮實則非常分明。

一方面,這種對「榜單」與「文明」關係的理解顯然是康德式的,其中蘊含的是對人類「理性」的崇尚,即是在宣導用「理性」來解決「美學」的問題。這樣的觀點背後,無疑深藏着這位《紐約時報》影評人的精英主義式驕傲。她作為久經訓練的專業影評人,擁有了邏輯縝密地分析電影美學的能力,自然就有「權威」以自己為中心建立一套判斷電影好壞的「秩序」,也有「權威」來定義和塑造所謂的「電影文化」。

人們之所以喜歡列出各式「榜單」,正是因為人們總是努力在有限的人生中,用有限的理智來理解這個無限的世界。人們渴望通過列「榜單」這個行為,在這個未知,甚至不可知的龐大世界中建立自己的秩序。

然而在另一方面,這位影評人毫無回避地承認自己的榜單就是在用「理性」和「秩序」來理解無限且不可知的「電影美」,其實也隱隱地是一種自嘲和自疑。因為我們早已經遠離了單純崇尚理性的「啟蒙」時代。

在我們的時代,不僅康德已被尼采、德里達(Jacques Derrida)、利奧塔(Jean-Francois Lyotard)以及傅柯(Michel Foucault)輪番吊打,即使是對哲學界思潮更迭毫不關心的吃瓜群眾,也已經能隨口說出「每個人的審美不同,既然蘿蔔青菜各有所愛,那就不好再強求大家都認同同一個十佳榜單」這樣的大白話,來彰顯他們本質反權威、去中心化,拒絕在電影美學上建立「理性秩序」的思維方式。

個人偏好仍具有社會標準?

那麼,《紐約時報》的影評人如此急切地要在年度電影榜單的附言中,用艾柯為自己列榜單的理性權威正名,也正是因為她已經有了自己正在失去這種理性權威的焦慮。換句話說,即使影迷們看起來都對這些電影媒體的年度榜單翹首以盼,實際上每個人都可以在看完之後對之嗤之以鼻,再跑去各式社交媒體上「吐槽」。

已經有越來越多影迷對這些「十佳榜單」的熱切關注不再是為了單純照着榜單來拉片,而是將其當做了一個質疑和辯論的物件,用來對照出每個人自己對電影優劣的判斷。因為我們大都開始意識到,電影作為一門藝術,本質就是與任何單一的,絕對的「理性秩序」相矛盾的。在界定電影的優劣這件事上,我們漸漸不再願意相信任何所謂權威的「標準」。

許多關於電影審美「標準」的樹立,並沒有專業影評人每到年底列出「年度十佳榜單」這麼顯眼,而是早已在日常生活中潛移默化。

然而,如果我們一竿子把所有來自專業影評人的「年度電影榜單」都打成精英主義傲慢且無用的理性權威,轉而盲目推崇每個影迷所謂「私人」、「獨立」的審美判斷,其實也是墮入了一種相當值得質疑的陳詞濫調。

因為我們作為所謂「無權威」的大眾影迷,其實也需要認真反思,不斷詢問自己:我們自認為的「獨立思維」和「個人喜好」,有多大程度上是真正「獨立」和「個人」的呢?我們怎麼確保自己在做出「個人審美」時,沒有經過主流意識形態中種種「偏見」的浸泡,沒有受到資本主導下媒體行銷的花式洗腦?

換句話說,許多關於電影審美「標準」的樹立,並沒有專業影評人每到年底列出「年度十佳榜單」這麼顯眼,而是早已在日常生活中潛移默化。在我們刷的每一條微博,電視裏看到的每一條廣告,進電影院看的每一部爆米花爽片中,我們的審美已經受到了這些隱形的社會審美「標準」的洗禮,不可能再絕對「私人」,絕對「獨立」。

看見荷里活之外的遺海遺珠

在今年的榜單附文中,《紐約時報》的這位影評人就從另一個角度探討了自己列出年度電影榜單的意義。這一次,她認為自己的榜單與其說是在重塑一種精英的「秩序」和「權威」,不如說是意在消解另一個長久地存在於電影界的「權威」,那就是荷里活大型製片公司依靠資本的隱形「控場」。

她堅持,之所以專業影評人青睞有加的年度影片,往往與大眾影迷這一年裏看過的影片差別甚大,並不完全源於大家通常愛談的「陽春白雪」與「下里巴人」的二元論,或者說是「精英」和「平民」在電影「品味」上對立。

很大程度上,這種影評人與大眾影迷之間的鴻溝,是當今以資本為綱的電影市場下的無奈:荷里活的六大製片廠在美國電影市場佔有率高達誇張的83.4%;其中迪士尼的市場占比,在年底大招《俠盜一號》(Rogue One: A Star Wars Story)上映之前,就已經有24.2%。「這是迪士尼的世界。」這位影評人慨歎道,其中的諷刺與悲憫不言而喻。

一份「年度佳片榜單」不止是宣揚自己在「電影審美」上的權威性那麼簡單。很大程度上,這些來自所謂專業影評人的佳片「榜單」是一種為獨立,小眾電影發聲的「政治話語」。

《紐約客》的影評人理查德.布羅迪(Richard Brody)也在今年用一種相當煽情的方式重申了自己推出這份年度榜單的意義。他提到今年美國觀眾突然對一位名叫朱莉.黛許(Julie Dash)的黑人女性電影人25年前的處女作《塵埃的女兒》(Daughters of the Dust,1991)產生了濃厚的興趣。然而因為這部電影在當年非常不賣座,這位天賦極佳的獨立電影人在此之後沒有再得到任何資源籌拍更多的電影,《塵埃的女兒》被迫成為她的絕唱。

理查德.布羅迪於是寫道:「我常常禁不住在想,如果那一年影評人們整理年度佳片的工作能做得更細緻認真些,也許就不會讓這樣的作品石沉大海。這位天才電影人也能多拍些片,不止對她自己是件好事,對於所有的電影觀眾也將是一件幸事。」

也就是說,也許對於大多數供職於傳統媒體的專業影評人而言,一份「年度佳片榜單」不止是宣揚自己在「電影審美」上的權威性那麼簡單。很大程度上,這些來自所謂專業影評人的佳片「榜單」是一種為獨立,小眾電影發聲的「政治話語」。

即使他們會多番重申自己對「政治」的厭惡和對「藝術」本身的崇尚,即使他們也不會就此徹底否定荷里活大製作中出現的佳作,但並不是說這些榜單真的能做到與「政治」毫不相關。無論有意識或是無意識,這些榜單都在各式各樣「政治話語」的相互博弈中,表達了自己的立場,發出了獨屬於自己的聲音。

在名單下被重定義的電影

「年度佳片榜單」作為一種「政治話語」,在今年政壇的多事之秋中,顯得尤為特殊。《紐約時報》和《紐約客》的影評人在列榜單前都不約而同地大談特談起「特朗普當選」的大事件。雖然他們仍然拒絕就此將電影的「政治相關性」凌駕於「藝術成就」之上,他們也都承認在今年評選「年度佳片」,要想徹底迴避「特朗普當選」帶來的文藝界大地震是件不可能做到的事。

《紐約時報》的曼諾拉.達吉斯認為,她選出的這些年度電影不可能也不應該直白地映照出所謂的「真相」,來簡單地解開我們對當前政局的困惑。這些電影只會像萬花筒一樣折射各式各樣的現實,從中我們只可以得到一些難解卻深刻的啟發,或者尋得一些短暫的慰藉。

《紐約客》的影評人則更尖銳地指出,一些主流的政治題材電影過於露骨的「政治正確」,不過是這些政治群體內部的自我欣賞與自我滿足,造成的不僅是電影美學上的粗糙,也更是政治上的膚淺輕率。因此他所列的年度榜單,既不意圖在政治觀念上多激進,也不抱有在短時間內徹底改變社會的政治幻想。他榜單中的電影,只會悄無聲息地改變人的情緒、情調和情感的「溫度」,給人們的內心世界帶來微小但深遠的振動與變革。

「清單」雖然看起來是在建立一種秩序,卻也是顛覆某一事物正統定義的最好方式。

以《紐約時報》和《紐約客》為例,我們已經大致得以看出這些電影媒體推出「年度電影榜單」的意義何在:無疑,這些榜單代表了電影界精英主義正在日漸衰落的權威,傳統的影評機制即使用「榜單」來強行量化電影審美,也不再可能得到一個舉世認同的單一審美標準。然而,這些來自專業影評人的「年度電影榜單」同時也有「潛力」成為對抗主流審美的「政治話語」,來為一些相對邊緣的電影審美訴求發聲。

在艾柯《無盡的名單》一書沒被引用到的部分中,他指出列「清單」雖然看起來是在建立一種秩序,卻也是顛覆某一事物正統定義的最好方式。關於「電影是什麼」,荷里活,學院派以及種種資本市場下的喉舌早已搶佔先機進行「定義」,這些各大電影媒體的「年度電影榜單」能做到的,大概也就是通過列「清單」的方式來告訴我們,除開最常規的定義,「電影還可以是什麼」。

(范范,倫敦大學國王學院碩士)

謝謝端傳媒的整理! 好電影應該多一點人知道的

那又为何要局限在“十大”的“十”里面,这个数字再大一些有何妨?