「大流行是子彈。新自由主義是弗朗茨·斐迪南大公。要麼系統變革,要麼我們都會死。首先就是歐洲。」法布里佐·馬龍塔(Fabrizio Maronta)在意大利(義大利)地緣政治雜誌《酸橙(Limes)》上發表的評論,把我們帶回了1914年6月28日,奧匈帝國皇儲斐迪南於薩拉熱窩(賽拉耶佛)遇刺,引爆第一次世界大戰的時刻。當前,意大利乃至整個西方世界就是這樣戲劇性地看待COVID19的大流行的,因為社會的衞生和經濟系統完全沒有準備好應對當前的衝擊。

整個一月份,對武漢形勢的擔憂廣為傳播,然而沒有多少人相信歐洲的城市和鄉村這麼快就會變得一樣。意大利和歐洲起初以輕蔑和恐慌混雜的態度對待這一流行病:超市被搶購一空,意粉和衞生紙很快脱銷,同時,與冠狀病毒有關的各種笑話在互聯網上流傳開來。在意大利的倫巴第大區和威尼託大區——也就是我住的地方,發現了該病毒的第一批病例後,政府就開始在緩解恐慌與應對即將發生的緊急事件之間搖擺。

意大利在1月31日已宣布進入緊急狀態。幾周後,被封鎖的貝加莫,布雷西亞,米蘭等市的公民就習慣了在家中只聽到兩種聲音:救護車的呼嘯和教堂的鐘聲。人們過世得如此之快,數目如此之高,以至於訃告在地方報紙上佔據着越來越多的版面,喪葬機構終日被呼叫,無暇休息,火葬場不堪重負。衞生系統在過去數十年間因緊縮政策而遭受「屠殺」,如今迅速耗盡了病房、呼吸機和設備,以應對數以千計的承受嚴重呼吸系統疾病的患者。病毒對意大利人口具有致命的殺傷力:意大利四分之一的人超過65歲,是世界第二和歐洲第一年老的國家。

為了應對大流行的蔓延,3月9日,政府宣布了全國封鎖,除生活必需、工作和健康原因外的一切人口流動皆被限制。儘管政府在城市部署了士兵來執行這些措施,並且對所有違反規定的人處以鉅額罰款,但許多來自中部和南部的,在北部重疫區工作和生活的人仍設法返回了故鄉,同時也勢不可擋地帶去了病毒。

每晚6點,我們都會被告知過去24小時有多少人受到病毒感染,有多少人病亡。在過去的兩週裏,平均每天都有700人過世。迄今為止,世界上沒有哪個國家的病亡人數超過意大利這兩個月的:截止發稿時已經超過17000人。醫生不得不選擇哪些病人要救治而哪些要放棄,或者醫生在抗擊疫情的第一線上病逝,這些令人震驚的消息始終伴隨着我們的封國生活。但所幸,每日新增的感染人數正在慢慢下降。

意大利、中國、俄羅斯與歐盟

意大利現任總理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)在2018年6月1日宣誓就職時,絕不可能想到他將要承擔起任何前任都未曾承擔過的責任——至少在如今絕大多數意大利人的記憶中未承擔過。這位前法學教授,在被五星運動(Movimento Cinque Stelle)和聯盟黨(Lega,前北方聯盟)選為其民粹主義執政聯盟的潛在獨立領導人前,在意大利完全不為人知。孔特雖然經驗不足,卻仍然展現出越來越強的自信和必要的領導魅力,以應對其頭號挑戰者的政治野心:民粹主義聯盟黨的領導人馬泰奧·薩爾維尼(Matteo Salvini)。薩爾維尼是時任內政部長,得益於強大的社交媒體戰略「野獸(the Beast)」——35位傳播學專家專門管理,覆蓋薩爾維尼24/7的生活,聯盟黨憑藉其反移民和反歐盟言論在意大利選舉中成為第一大黨。

去年夏天,薩爾維尼(Salvini)曾試圖憑藉自己的高支持率將意大利人重新帶回投票箱(提前重新大選)以獲得「全權」,但這一野心被五星級運動與其勁敵民主黨(PD)之間意想不到的結盟阻止了。他們的結盟挽救了一系列計劃中的改革,並避免了意大利落入聯盟黨手中——這個民族主義政黨可能會讓意大利與歐盟間發生安全衝突。朱塞佩·孔特因此重新回到他位於羅馬基奇宮(Chigi's Palace)的辦公室,併成為新執政聯盟的負責人,在那裏,他幾個月後的艱鉅任務,是作為水手,帶領意大利的航船駛出風暴。

在全面封鎖的頭幾天,世界仍在原樣運轉,這從意大利的角度來看非常超現實。我們的生活被暫停了,以使衞生系統能夠應付住院人數。但是在美國,唐納德·特朗普(Donald Trump,川普)仍將2019冠狀病毒稱為與「流感」 類似的東西,浪費了對這種威脅及時做出反應的寶貴時間(美國在幾周後成為了感染人數最多的國家)。在英國,鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson,強森)仍在談論「群體免疫」(他在不久後被檢測為陽性並且最終入院)。受歡迎的克里斯蒂安·詹森(Christian Jensen)博士在一個全國節目中稱:「意大利人,你知道的,就像其他老藉口一樣,為了停下工作並睡一個長午覺,要關閉一切。」 3月初,法國電視台 Canal + 播放了一段視頻,節目中一位意大利薄餅師傅在咳嗽並在「冠狀薩餅」上吐痰:意大利人非常不喜歡這段影片。一週後,成千上萬的法國人在蘭德瑙(Landernau)打扮成藍精靈,以創造一項「規模最大的藍色漫畫人物集會」的健力士(金氏)世界紀錄。3月15日,在法國,人們去為地方選舉投票。

在意大利,我們無法理解我們的歐洲鄰居如何能夠不擔心病毒會到達那裏,甚至比他們想像的更快。在歐洲各地,人們大多相信病毒是屬於意大利的問題,他們個人不會受到影響。隨着公債利差/主權債務利息差(衡量意大利政府債券和德國國債這兩個主權債務之間的風險差異)的增長,歐洲央行(ECB)主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)表示「縮小利差」並不是她的工作。結果是利差激增了60個基點,這是單日增幅的最高記錄,給意大利造成了沉重的經濟損失。

衞報(the Guardian)的一篇文章引述了美國知名歷史學家邁克·戴維斯(Mike Davis)的話,他研究全球化下的災難史:「在一個完全理性的世界中,你可能會認為國際大流行會導致更強的國際主義」 。然而,正在發生的事情卻大不相同。戴維斯在他的書中描述了全球資本主義如何特別容易受到大流行病的影響,因其牽涉到不斷流動的人和貨物,全球性的流行病在國際關係中被認為是頭號系統性風險。戴維斯表示:「這種流行病的政治後果,將由鬥爭決定。這種鬥爭是圍繞着闡釋的戰鬥——圍繞着什麼導致了問題和什麼可解決問題而戰鬥。就像所有政治結果一樣。我們需要盡一切可能在世界範圍內進行分析。」

在意大利,有關是否停止大多數工業活動的辯論,導致了意大利工業聯合總會(Confindustria)和政府之間的激烈博弈,後者試圖遏制該病毒的致命傳播。隨着病亡人數激增,停產變得不可避免。意大利不得不向歐盟尋求幫助,要求激活歐盟民事保護機制以提供用於個人保護的醫療設備,但沒有一個歐盟國家作出回應。法國和德國仍在清點自己的庫存,以查看他們是否足以自行應對這種病毒,並設置了出口禁令。奧地利和斯洛文尼亞單方面關閉了與意大利的邊界。意大利公民因其國籍而在全世界各地受到旅行限制。

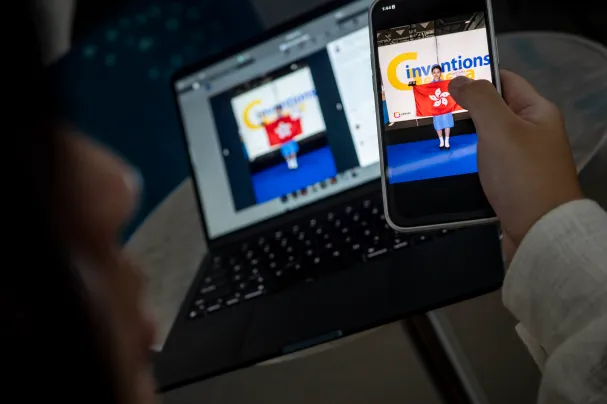

最終,第一批援助來自中國,中國向意大利空運了30噸醫療用品。此消息受到意大利外交部長路易吉·迪·馬約(Luigi Di Maio)的歡迎,他曾多次聲明:「意大利是中國人民的朋友,與中國政府站在一起。」迪馬約(Di Maio,迪馬尤)在其Facebook頁面上發布了物資抵達的視頻,並評論到「我們並不孤單,世界上還有人想要幫助意大利」:這是中國宣傳的真正勝利,也是歐盟的真正噩夢。

當特朗普將COVID19稱為「中國病毒」時,意大利除了危機初期發生的幾起仇中事件外,未將其領土內正在發生的災難歸咎於中國。實際上,中國紅十字會向意大利提供的物資,報答了一個月前意大利提供的幫助,當時羅馬向武漢輸送了18噸物資。中國醫生和醫療物資的照片仍然成為了當日熱點新聞。敘事似乎在片刻間也已改變:我們一直伴隨着焦慮看待的遙遠土地,現在為我們提供了幫助。就好像世界已經掉轉一樣,畢竟直到之前歐洲還習慣於承擔在全球施加影響的角色。

「友誼之路無國界」 被寫在大宗醫療援助物資外箱上。北京的宣傳似乎行之有效,因為在意大利,中國似乎不再僅僅與大流行的發源地以及在武漢對病毒的管控不當聯繫起來。薩爾維尼和倫巴第的衞生部長朱利奧·加萊拉(Giulio Gallera)繼續重申着「不要忘記該病毒來自中國」的咒語,他們更希望為幾天後俄羅斯的病毒學家和流行病學家團隊的到來而歡呼。俄羅斯人也帶來了醫療設備和藥品。當時,莫斯科受到病毒的影響仍十分輕微,認為跳上中國的列車是個好主意,並向由他的好友薩爾維尼統治的北方地區提供了名為「來自俄羅斯帶着愛(from Russia with love)」的援助。俄羅斯媒體稱讚莫斯科介入了「歐洲和北約失敗的地方」。然而,《新聞報》(La Stampa)表示80%俄羅斯物資對意大利用處甚微。俄羅斯國防部發言人 Igor Konashenkov

批評《新聞報》的文章作者,抨擊該報是「恐俄症」發作。

北約前副秘書長羅斯·戈特穆勒(Rose Gottemoeller)評論說:「俄羅斯和中國都在利用這一流行病作為展示其軟實力的機會。」 「這是可以理解的,因為他們就喜歡這麼做。」 歐盟外交政策主管何塞·博雷利(Josep Borrell)在他的博客中寫道, 「歐盟必須意識到,(在這一危機中)存在地緣政治因素,包括通過傾向性陳述和『慷慨政治』贏得影響力。」 然而,大多數意大利人都被中國官方媒體 「正常化」 的武漢圖像打動,中國人宣布戰勝了病毒並對其他國家表示支持。這些圖像也影響了意大利人接受嚴格措施的嚴肅程度,儘管意大利是出了名的不愛遵守規定的國家。中國展示了控制病毒傳播是可能的,這一事實給意大利帶來了足夠的希望:我們也可以做到。

中國國家主席習近平致電朱塞佩·孔特提議一條新的「健康絲綢之路」的時機已經成熟,它旨在共享信息和知識以對抗大流行。鑑於美國正在與地中海世界脱離聯繫,大流行初期的歐盟似乎也拋棄了意大利人,一些觀察家探討說意大利是否會越來越多地受到中國影響。這某種程度上已經在發生了:意大利是第一個也是唯一一個簽署了中國的「一帶一路」合作諒解備忘錄的七國集團(G7)國家。意大利的舉動或許更與邁向多極化世界有關,羅馬同時也參與了與日本和美國類似的基礎設施項目。但是世界正在變化,俄羅斯正在推動歐盟內的民粹主義政府從內部打破聯盟。意大利正在經歷一場非常艱難的經濟衰退,當感染曲線仍未開始下降時,意大利發現自己比起答案有着更多的問題。

瘟疫中的金融救濟

由於生產已經全面停止、中小型商貿和企業面臨風險、旅遊業癱瘓、工作不穩定的工人沒有足夠的積蓄可依靠,政府推出了「治癒意大利(Cura Italia)」法令來滿足民眾的需求。歐盟暫停了《穩定與增長協定》,確保國家公共支出無上限,以保住就業市場並避免出現社會緊張局勢。歐洲央行(ECB)啟動了一項雄心勃勃的7500億歐元的量化寬鬆計劃,以向成員國提供市場流動性。意大利請求啟用歐洲穩定機制(ESM)來幫助遭受2019冠狀病毒衝擊但沒有政策條件的經濟體。這些經濟體無法採取諸如救援貸款和嚴格的緊縮等等在希臘金融危機期間採取的措施。當時,負債累累的國家如希臘,還有西班牙、意大利、愛爾蘭和葡萄牙等也開始出現疲軟的增長,預算赤字變得不可持續。

投資者看到了更高的金融風險,並要求更高的債券收益率,這增加了國家的債務成本,並需要歐盟和歐洲央行進行一系列的紓困。負債國家不得不要求增加借款,導致進一步的財政緊張。意大利此刻根本無意進行這種惡性循環。總理孔特呼籲同僚們團結:「歐洲需要展現它是否能不辜負這一歷史使命……我不會做那個因為沒有承擔起責任,沒有為歐洲公民盡責,而被歷史銘記的人」。在3月26日歐盟27國領導人之間的視頻會議之後,孔特要求採取「非同尋常的特殊舉措」,以應對歐洲急劇的經濟衰退以及因封鎖而導致的失業激增。

意大利與西班牙、法國等其他七個歐元區國家一道,呼籲歐洲採取集體應對措施「歐洲復甦債券」或稱「 冠狀債券(Coronabonds)」,以使成員國擺脱衰退並增加醫療支出。然而,他們期待的答覆遲遲未到。歐洲這個集體遠稱不上團結。荷蘭不僅拒絕了該計劃,而且其財政大臣霍克斯特拉(Hoekstra)在視頻會議上呼籲布魯塞爾調查為什麼一些國家財政上沒有足夠的迴旋空間來削弱病毒危機對經濟的影響。德國站在荷蘭一邊,這樣他們的納税人就不必與他們口中「長期入不敷出的國家」掛鈎。在兩週後舉行新會議之前,任何決議都將暫停。

以嚴格要求削減意大利赤字和債務,或採用希臘式的緊縮措施,只會進一步鞏固疑歐民族主義政黨的言論。聯盟領導人馬泰奧·薩爾維尼(Matteo Salvini)的第一反應是「意大利需要幫助,但被打了耳光」。「我噁心、鄙視這個歐洲。他們花了15天時間來評估是否、誰、以及如何提供幫助。天才。當人們正在死去。比起『聯合體』,不如說是一窩蛇和狼。我們先會打敗病毒,然後重新考慮歐盟。如果有必要,我們會說再見。沒有感謝。」他在3月27日發推文評論了視頻會議的結果。幾天後薩爾維尼再次發推:「他們跟我們說歐洲說了二十年,然而當我們有需要時,卻是委內瑞拉和阿爾巴尼亞提供了幫助,同時歐盟只有作秀。我們不會忘記的。」

聯盟黨領導人薩爾維尼還祝匈牙利總理奧爾班(Viktor Orbàn)好運,他已宣布了應對冠狀病毒的緊急法令,獲得統治國家的全權,這是歐盟內部前所未有的行動。「奧爾班的舉動使歐洲最強大的政治聯盟內部的深層分歧浮出水面——這些成員國的黨派想要踢出自封為「不自由式民主(illiberal democracy)」的擁護者:有些想要繼續保留奧爾班,另一些認為他只想挑起紛爭,最好不予理會。」 Maia de la Baume在《政治(Politico)》雜誌上寫到。「歐洲目前仍不存在。並沒有團結的歐洲,沒有具有大局觀的歐洲。」 後法西斯主義政黨「意大利兄弟黨(Fratelli d'Italia)」的領導人喬治婭·梅洛尼(Giorgia Meloni)評論說。民意調查顯示,該黨與聯盟黨結盟將可能構成意大利的政治多數。「他們認為意大利和西班牙必須屈服於下一個三駕馬車嗎?他們錯了,沒有意大利,這個歐洲將解散。只有當我們擺脱沉重的官僚主義,正是這些官僚主義扼殺了企業,擺脱了他們,經濟才能重新開始。錢必須儘快補充入意大利人的口袋」 她繼續說,並補充道「在2012年經濟危機時,(時任歐洲央行行長)意大利人馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)用了一枚火箭炮就把事情擺平了。」

的確,前歐洲央行行長馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)的形象最近在意大利重新鮮活起來,他在2012年宣布歐洲央行將「不惜一切代價」挽救歐元區。德拉吉在為《金融時報》撰寫的一篇文章中寫道:「在這場危機中就如同在戰時一樣,當面對不可預料的前景時,改變心態是必要的。我們面臨的衝擊不是週期性的。失去收入並不是任何在承受這一境況的人的過錯。猶豫的代價可能是不可逆的。1920年代歐洲人遭受痛苦的記憶足以構成警示。因此,監管和抵押規則都不應阻礙我們在銀行資產負債表上創造所需要的空間。此外,這些擔保的成本不應建立在受擔保者的信用風險上,而應為零,無論發出擔保的政府的融資成本為何。」

德拉吉的話給意大利帶來希望:在歐盟內部或許能找到解決方案。德拉基的立場得到了歐洲央行現任掌舵者克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)、歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐洲議會主席戴維·薩索里(David Sassoli)的贊同。現在,北歐國家承受着壓力,對於由九個國家聯合提出的「冠狀債券」,他們起初回答了「nein(不)」,認為這一提議無法接受。意大利希望以德國作為擔保進行借款,這樣投資者會認為其信用風險較小,要求較低的利率,從而使這些國家更容易進入債券市場。但是德國卻始終對違反歐元創始原則的想法非常不情願:德國曾向公民承諾,他們不會需要償還其他國家的債務。而即使在德國,風險也同樣是民粹主義:極右翼的德國另類選擇黨(AFD)現在是最大的反對黨,隨時準備着利用默克爾的每一個錯誤。

進步,或是瓦解

如今的情況和從前金融和難民危機面前歐盟內的南北之別已經迥然不同。今天,歐盟內的北方國家無法再指責負債累累的南歐國家,無法說他們不執行北方布置的「金融作業」了。金融危機時他們正是這麼指責的。他們也不能指責南歐沒有為冠狀病毒危機做好準備——畢竟誰都被打了個猝不及防。

相反,羅馬切身體會到了一個歐洲國家可以如何被一場瘟疫攪得天翻地覆。羅馬正透明地收集數據,與鄰國共享,允許鄰國從自己的錯誤中學習。「我們不是在寫一本經濟手冊,而是在書寫歷史書上的一頁」,意大利總理孔特對他的同行們說。「歐洲需要展示它到底算不算是歐洲公民們的共同家園,展示在劃時代的危機面前它能不能展現出合適的反應,不辜負了它的創建者們——舒曼(Schuman)、阿登納(Adenauer)與加斯貝里(De Gasperi)賦予的使命。」

意大利人的需求,終於在這個COVID19蔓延並影響全歐洲的4月初得到了重視。82位意大利和德國知識分子,包括尤爾根·哈貝馬斯(Jürgen Habermas,哈伯馬斯)在內,在德國的《時代週報》(Die Zeit)上發起了請願。他們呼籲「歐洲立刻團結起來」,並且呼籲在歐洲穩定機制內開啟一個無條件的「歐洲健康信貸」和「歐洲健康債券」。在公開信中他們表示「如果北方國家不幫助南歐,那麼他們輸掉的就不僅僅是自己,也是歐洲。」

接着是200位科學家向默克爾請願,其中包括了諾貝爾獎得主約翰·波蘭尼(John Polanyi)。他們呼籲「冠狀債券」,因為大流行「威脅着歐盟,(我們)需要新形式的團結」。迄今為止,歐洲部長們已經達成了一項針對整個歐盟範圍的,最高價值1000億美元的失業保險計劃,並同意從歐洲投資銀行獲得2000億歐元的基金,向陷入困境的歐洲公司發行提供廉價貸款。歐洲領導人花了兩個星期的時間來提出有關歐洲穩定機制的解決方案。但是,在分組討論兩週後的4月7日,也就是本週二,歐洲人發現,召開16個小時的會議也不足以達成協議。荷蘭堅持在使用歐洲穩定機制前要有宏觀的附加條件,並繼續反對「冠狀債券」,甚至與德國一樣擔心如果南部國家破產他們將幫助支付債務。荷蘭財政部長霍普斯特拉(Wopke Hoekstra)在推文中說:「(荷蘭)應擔保其他人的債務的想法不明智,也是不合理的。大多數歐元區國家都支持這一立場。」

隨着健康危機變成一場比2008年更加嚴重的金融危機,歐盟發現自己陷入了和十多年前一樣的分歧。意大利和西班牙(後者正在成為第一個實現永久性全民基本收入的國家)繼續堅決反對荷蘭想要施加的條件。解決僵局的唯一希望,在法國經濟財政部長布魯諾·勒梅爾(Bruno Le Maire)和德國財長舒爾茨(Olaf Scholz)的手中,他們試圖為歐盟領導人們尋求折衷方案,並讓歐洲穩定機制在一些條件下仍然可以繼續討論,西班牙反對這種選擇。

當前階段至關重要:危機要麼會讓歐盟四分五裂,要麼讓它邁向未來。但是,如今歐洲的舊傷血流不止,不好的事態似乎勝過了樂觀主義情緒。

「如果沒有歐元債券,這個聯盟就沒有未來」,2015年曾任希臘財長的揚尼斯·瓦魯法基斯(Yannis Varoufakis)評論道,當時南歐國家正在與歐元集團談判救助計劃。歐洲聯盟不能以這種方式繼續發展,這樣下去會產生民族主義的排外主義力量,這將破壞聯盟,並將整個歐洲帶向「民族主義的排外主義的國際聯合」。因此,冠狀債券是將債務問題歐洲化。如果不這麼做,在2019冠狀病毒疫情過後第二天,歐盟就不會存在了。這是另一個2015年,不僅對希臘是如此,對所有歐洲人民來說都是如此。

到目前為止,正如凱瑟琳·菲斯基(Catherine Fieschi)在《衞報》上所寫的:「恐懼和敬畏至少暫時使公民不太願意質疑主流政府,也沒有而轉向民粹主義的巫術。看起來由民粹主義者或民粹主義者領導的政府,例如特朗普和約翰遜,也將面臨艱難的處境,除非他們改變自己。」

如果歐盟找到一條團結之路,為歐洲大陸應對冠狀病毒大流行提供救援計劃,那麼它也同樣可能遵循綠色新政的綱領給出自己的回應。綠色新政的目標是到2050年實現零碳排放,併為歐盟開創一個新的起點。歐洲氣候基金會負責人圖比亞納(Laurence Tubiana)寫道:「如果各國政府不使用刺激性資金投資綠色經濟,那將浪費機會。」、 「我們絕對可以解決這場短期經濟危機,同時做出正確的選擇,將歐洲的經濟從化石燃料經濟解綁。」

2019冠狀病毒已經證明,人們可以快速適應新的生活方式。它表明,國家仍然有很大的權力改變政治現狀。從我們正在經歷的封鎖與限制開始,這場危機可能使我們走向某種形式被更專制管理起來的資本主義,或走向凱恩斯主義的某種回歸。歐洲被迫利用這一機會來選擇,是進步還是崩潰。使用舊的金融工具應對這些新出現的問題肯定會浪費機會。歷史表明,危機可以成為機遇,而政府可以在這時選擇平時不可能做的選擇,而當前就是這樣的時刻之一。要麼整個體系改變,要麼整個聯盟會死去。

歐洲是這一切的開始。

(Nicola Zolin,意大利攝影記者與時評人)

法国和德国两个世纪敌人能够携起手来打下欧盟的基础已经不易,欧盟又能够建立起欧元区和跨国界自由通行更是艰难。只是每个加盟国毕竟不是联邦制下的各个地方州,即使国界是互通的,但民族国家的底线却是时隐时现的。这就是一个两难的问题,欧盟被夹在中间,一边是整个欧洲的协调和发展,一边却是各个国家各打各的算盘。

好文章。

欧盟应该改名,叫做新神圣罗马帝国。

一直知道欧盟不团结的问题,但是看了文章才具体感受到这种不团结到了何种程度。

欧洲各国之间差异巨大,欧盟能平稳运行这么多年真是花了大力气。可惜世事变迁,且看日后如何。