過去十年間,中國出口加工型製造業面臨的國內外挑戰愈演愈烈,首當其衝的就是招工難問題,各地製造企業普遍反映願意進廠打工的人明顯減少,要求卻越來越高,媒體也時常報導年輕人寧願送外賣也不想去工廠。另一方面,製造業農民工的就業呈現出「短工化」的趨勢,年流動率普遍在100%-300%,導致企業缺乏穩定的勞動力供應,需要頻繁招工。

從客觀原因看,2011年以來中國勞動年齡人口出現結構性變化,數量不斷下降,而且隨着中西部地區的發展,區域和城鄉差距縮小,農民工逐漸從跨省流動向本地就業轉變,導致沿海地區頻繁出現用工荒;從主觀原因看,即使近年來各地最低工資標準逐漸調高,農民工的收入仍然處於較低水平,難以負擔在城市高昂的生活成本,加上工廠裏嚴苛僵化的管理模式,使得農民工,特別是年輕一代對在製造業中不自由的流水線工作的意願不斷降低。

為了解決這一問題,政府和企業近年來大力倡導和推動生產過程的自動化升級,具體表現為工業機器人的裝機數量不斷增長,2013年中國已經超過日本成為世界第一大工業機器人應用市場,到2019年中國工業機器人的裝機總量已經達到了78.3萬台。而且在疫情的影響下,以全自動口罩機為代表的自動化設備的應用範圍和規模從去年到現在進一步擴大。工信部統計數據顯示,2020年1-10月中國工業機器人產量超過18萬台,同比增長21%,規模以上工業機器人制造企業營收接近400億,實現利潤9.2億,是疫情期間少有的正增長行業。

在此背景下,勞動力市場將不可避免地受到製造業自動化升級的影響:一方面,為了適應生產自動化帶來的技能升級要求,一部分年輕的、具備學習能力的工人有機會被企業選中參加技能培訓,轉型為掌握工業機器人技能要求的新技術工人;另一方面,大量的無技能農民工被機器人替代,雖然招工難問題可在一定程度上得到緩解,但是技術性失業對他們的影響很大,更值得關注。因此,本文就「機器人怎麼換人」、「機器人換掉什麼人」、「被換掉的人去哪了」這三個問題作進一步闡述。

哪些企業在實施機器換人?

當前並沒有全國性或區域性的相對準確和全面的數據揭示到底有多少農民工被工業機器人替代,但是不同學者的定性及定量研究均反映出這一問題不容忽視。

筆者2016-2018年在珠三角對「機器換人」的動因、行業以及規模等問題進行田野調查,發現地方政府基於優化產業結構、培育新的經濟增長動能的目的,非常積極地推動「機器換人」,併為之提供數量不菲的財政補貼;企業實施「機器換人」的根本動力在於藉助工業機器人的持續性和穩定性來提高生產效率、改善產品質量,而縮減生產成本只是一個相對次要的考慮。

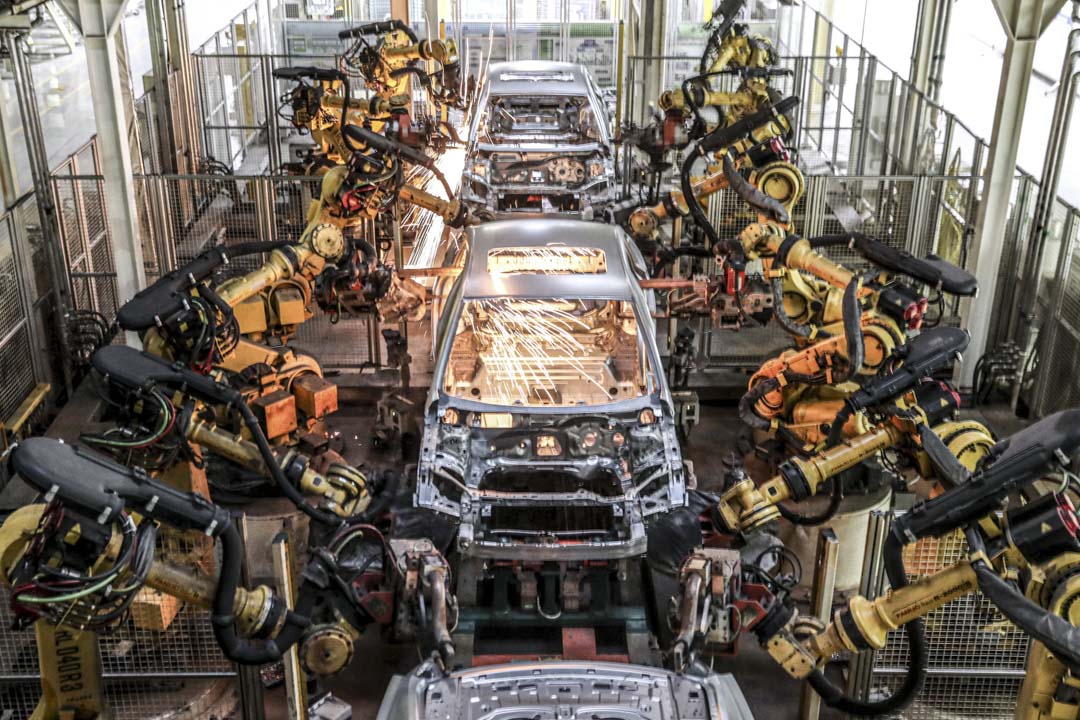

就產業而言,汽車、電子和家電是最有代表性的應用工業機器人的行業,尤其是在汽車的生產過程中,衝壓、焊裝、塗裝和總裝四個環節需要大量工業機器人的參與,有的甚至實現了100%的自動化。就功能而言,焊接、衝壓、搬運、碼垛、打磨和噴塗是工業機器人在生產線上的主要應用,用於替代工人執行具有重複性、易疲勞性和危險性的工作。

學者孫中偉和鄧韻雪的研究表明在廣東範圍內,製造企業使用工業機器人已經較為普遍,他們的樣本中有半數企業已經開始實施「機器換人」。筆者採訪的位於產業鏈中上游的工業機器人系統集成商和本體生產商近年來的產品供應也增長迅速。政府公開信息顯示,東莞從2014年到2017年共有2698個企業申報「機器換人」專項基金,企業新增設備達7萬餘台,而佛山從2015-2017年共扶持368個「機器換人」專項項目,應用機器人超過7000台。

這些數據有助於估算技術性失業的規模,比如東莞官方預計「機器換人」項目減少用工19萬人。當前並沒有全國性或區域性的相對準確和全面的數據揭示到底有多少農民工被工業機器人替代,但是不同學者的定性及定量研究均反映出這一問題不容忽視。孫中偉和鄧韻雪對299家已經實施「機器換人」製造企業的問卷樣本分析發現,平均每家減少96人,約佔員工總數的9.58%,這些被替換的工人中有89人是普工,佔比90.66%。而程虹等基於2015-2017年「中國企業-勞動力匹配調查」的經驗數據,分析出機器人對勞動密集型行業的企業勞動力整體替代效應為2.9%,但是對中國勞動力市場的整體替代效應約為0.3%。

筆者認為在不同行業機器人對工人替代率的差異主要取決於企業自動化升級的路徑和規模。一般來說,中小企業如果選擇使用少數機器人工作站來執行焊接、碼垛等危險性、重複性的崗位,替換工人的數量較為有限,而如果是大型企業實現整條流水線乃至全部車間較高程度的自動化,受到影響的工人數量就大大增加。就筆者調研過的企業而言,一台機器人基本可以替代3-4個人,而整體用工人數的減少在10-30%之間。

招工難與技術性失業

農民工會把失業歸結為自己的技術和能力不夠,被替代是自然的,這種新自由主義的論述筆者在田野調查中聽到很多農民工說起。

從招工難的角度看,中國製造業的自動化趨勢難以避免,但是隨之而來的技術性失業似乎並未引起太大關注,這跟企業和政府所採取的執行策略、技術話語以及地方主義密切相關。首先,企業的產業升級決策並不需要聽取農民工的意見,他們只能被動接受;而且企業的自動化改造並不是一步到位的,反而是在逐步實施的過程中,通過「自然流失」的方式縮減員工規模,比如合同到期後不續約,以及減少加班時間來讓工人自離,這樣企業就不需要為技術性失業負責並支付賠償金。此外,即使企業需要新型的技術工人來操作工業機器人和自動化設備,他們也傾向於在勞動力市場直接僱傭,因為內部培養成本較高,而且還面臨被同行企業挖角的風險。

其次,在當前科技競爭的背景下,技術決定論佔據了輿論的主流,「中國製造2025」、「智能製造」、「工業互聯網」等新名詞新政策層出不窮,形成一種話語霸權,機械地形成所謂高端與低端的對立,忽略了勞動密集型產業升級的長期性和複雜性,結果是在媒體上形成低端製造業肯定要被淘汰的社會預期。因此,當低端就業的農民工被代表高端技術的工業機器人所替代時,人們更多看到的是所謂科技進步創造新的就業,而失業問題被忽略了。另一方面,農民工也會把失業歸結為自己的技術和能力不夠,被替代是自然的,這種新自由主義的論述筆者在田野調查中聽到很多農民工說起。

最後,在二元分割的勞動力市場條件下,城市政府並不需要為農民工的失業問題負責,反而可能會提倡他們返鄉振興鄉村,這樣城市政府就能減輕在社會治理和公共服務方面的負擔,導致有些城市直接或間接推動驅逐「低端人口」行動。由於現在的農村社會並沒有足夠多的工作機會支撐大規模的農民工返鄉,隨着失業問題轉嫁和蔓延,造成的後果是社會不平等在區域之間和城鄉之間進一步惡化。

鑑於以上三點原因,製造業的自動化升級會逐步對那些年齡較大的、受教育水平低的、缺乏技能的、特別是女性的農民工帶來非常消極的影響,因為這些工人受到年齡、性別、學習能力等客觀條件的限制,幾乎不可能通過內部和外部的職業培訓實現技能升級而重返勞動力市場。雖然有的企業會通過調崗的方式讓這些人去其他廠區、部門或崗位,但是他們面對新的工作往往存在不適應性。筆者採訪的一位汽車零部件廠工人就是如此,因為生產線技術改造,他從生產崗位被調到質檢崗位,但因為不習慣新的工作,最終的結果是主動離開企業。

此外,有些具有一定的技能要求、而又是危險性的崗位,比如焊接、噴塗等,儘管機器人的引入會減少農民工的職業病傷害,但是當他們從技術崗位轉為普通崗位時,收入下降是很大可能發生的,或許他們可以採取一些抗議行動,但效果相對有限,一是因為這些工人數量往往較少,二是因為相比於機器人穩定、精確、持續的焊接和噴塗,他們建立在專門技能基礎上的結構性力量已經被削弱殆盡了。

勞動力市場的轉向的影響

相比於製造業工人,服務業工人的工作場所分散,勞動時間不集中,更加原子化,這天然地限制了他們發起「野貓式」集體行動的可能性與影響力。

製造業自動化升級導致的技術性失業已經稱為一個不爭的事實,即使總體規模仍難以估量,其對勞動力市場的影響已經顯現。

按照歐美國家的經驗,機器人的使用對低技能農民工最主要的負面影響是迫使他們的就業從製造業向服務業轉移,而且農民工的受教育程度越低,這種跨行業轉移越明顯,這或許是孫中偉和鄧韻雪的研究中,只有27.61%的人擔心因為機器換人而技術性失業的原因,因為其他超過七成的受訪者可能覺得在服務業可以比較容易地找到新工作。筆者的一位訪談對象曾經在工廠操作CNC機床好些年,現在由於CNC機床全都自動化了,他只好轉行去做足療按摩,這是一個很典型的例子。

國家統計局發布的《農民工監測調查報告》顯示,2018年農民工在第三產業就業的比例首次過半,達到50.5%,這一數據在宏觀上印證了就業從工業製造業流向服務業的趨勢。但是,這並不意味着中國經濟中勞動生產率的提高,相反,大量的農民工仍然從事家政清潔、網約車、外賣騎手、日結等低技能工作,可能到手的工資有所增加,但是這類工作通常是短期的、臨時的,可能需要付出更多的工作時間與情感勞動,又缺少社會保障,一旦遇到勞動侵權等爭議,難以通過勞動法律法規來維護自己的合法權益,從事這類不穩定工作面臨的摩擦性失業的機率和頻次大大增加。

從這個角度看,「機器換人」導致的勞動降級更多是體現在農民工跨行業就業過程中。相比於製造業工人,服務業工人的工作場所分散,勞動時間不集中,更加原子化,這天然地限制了他們發起「野貓式」集體行動的可能性與影響力,因此,即使這些工人的遭遇能引起社會公眾的同情,但任何改變的力量在結構性的障礙中都難以組織動員。

另一方面,製造業自動化可能導致中國的就業結構「極化」,加大跨越中等收入陷進的難度。早在20世紀80-90年代,歐美發達國家的勞動力市場就因為技術進步而出現兩極化趨勢,即高技能和低技能勞動者的就業份額和工資逐漸增加,而中等技能勞動者的就業需求大量減少。部分中國學者的定量研究表明製造業領域兩極化傾向初露端倪,筆者的觀察發現,在農民工中只有一小部分能夠實現技能升級,獲益於自動化,而更大部分的人是遭遇勞動降級或技術性失業,儘管他們從事家政、快遞、外賣等工作的工資有所上漲,但是這很大程度上是沒有購買社會保障的補償。

結語

儘管製造業存在種種問題,過去四十年的發展已經建立了一套法律規制體系,對農民工的基本權利有基本的保障,相比之下,服務業仍處於蠻荒狀態,勞動關係的確認,社會保障的覆蓋,爭議處理的推動,工會組織的介入都是需要從基礎做起。

總的來說,筆者認為不能把自動化作為應對中國製造業發展問題的唯一解方,因為「機器換人」需要高資本投入,即使政府提供補貼,企業仍需要大量投資,對出口型企業來說這存在一定的風險,萬一訂單減少甚至取消,自動化得不償失,因此製造企業自動化升級仍然是一個長期、漸進、曲折的過程。

另一方面,受到疫情的影響,農民工從中西部向東南沿海地區的大規模流動受到交通管制和隔離要求的限制,企業為了儘快復工復產並提高生產效率,加快了自動化進程,企業對掌握自動化技術技能的工人的需求爆發,但是勞動力市場長期存在的技能短缺問題愈發凸顯,企業同樣面臨技術工人的「招工難」問題。

由此可見,沒有職業教育和社會分配製度的改善,單純的技術投資也無法實現自動化帶來的全要素生產率的極大提高,因為先進的機器設備是需要掌握專門技能的新技術工人來安裝、操作和維護,就此而言,讓更多的農民工參與職業技能培訓,轉型成為新技術工人,並享受到更多的經濟社會權利是需要持續推動的方向。但是,技能形成體系的建設非一日之功可以達成,國家可以投入大量資源提升硬件教學能力,而相關技術專業的師資建設存在挑戰,由於從事職業教育的待遇偏低,難以吸引到同時具備實操能力與理論水平的人加盟。

最後,儘管製造業存在種種問題,過去四十年的發展已經建立了一套法律規制體系,對農民工的基本權利有基本的保障,相比之下,服務業仍處於蠻荒狀態,勞動關係的確認,社會保障的覆蓋,爭議處理的推動,工會組織的介入都是需要從基礎做起,否則,各種個體化的極端抗爭行為必然不斷發生。從這個角度看,製造業自動化導致的農民工跨行業轉移會導致中國勞動關係更加不穩定。

評論區 0