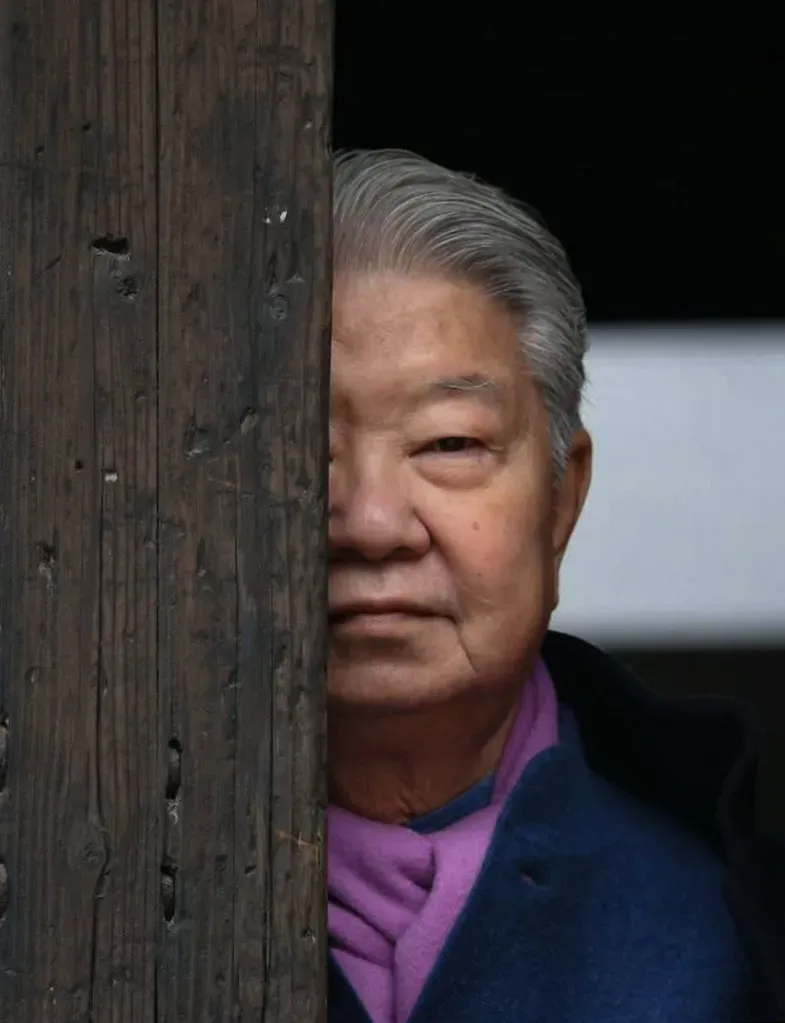

「從有記憶開始,我一直看著電影」是蔡瀾對自己與電影關係的最直接表述。18歲赴日攻讀電影,一年後便在父親供職的邵氏兄弟(香港)公司擔任駐日經理與翻譯,早早開始電影生涯,開啓了蔡瀾與電影的半世紀不解緣分,甚至也間接引導了這位1941年生於南洋、二戰後成長起來的新代際男孩,在香港開始自己精彩的大半生職業生涯。

在邵氏公司工作了二十年後,蔡瀾於香港電影的黃金年代啓幕之際跳槽出去,於嘉禾公司開始了其電影生涯的下半場,這後十多年,成為他電影監制事業的輝煌階段。是時代發展乘風破浪,亦是水到渠成,在去世後全媒體對他快意生平不遺餘力的表述中,其在1980-90年代監制的一系列電影,成為其多重流行文化形象的重要面向之一。

在此過程中,似乎也可以將蔡瀾1982年離開邵氏後短暫在世紀影業擔綱策劃的香港電影新浪潮代表作《烈火青春》放置於其電影生涯「下半場」序列中加以打量,視作他面迎香港電影新紀元的開始(無論是「世紀影業」的字面象徵意義還是影片從片名到文本表意強烈的叛逆性,遑論此片引發的對當時香港電檢制度的檢討)。相當有趣的一點是,今日看來著作等身的蔡瀾,也是在1980年代末,正式成為職業作家的。隨著香港電影工業在1980年代步入盛世,更兼1988年電影分級制的施行,令蔡瀾監制的電影越發呈現出高度工業化、強化類型的特徵,及至1990 年代與「沸度表演」相結合的cult類型片及兼顧電影語言與身體展現、既富現代意識的情色電影,蔡瀾的製片策略已經充分傳遞了其自身看待世界的一些微觀姿態,同時亦與香港電影盛極而衰的步調高度一致,成為這座城市流行文化起落資本邏輯的直接代言。