近日,台灣因發生酒駕撞死烘培師事件,再次引起民眾對於酒駕的熱議,甚至有部分人主張用鞭刑治酒駕,其理由多略為:一、立法委員不敢修法用鞭刑,是因為怕鞭到自家委員、政府高官;二、如果鞭刑會讓人失去工作、受到羞辱,那酒駕用鞭刑會讓民眾更加思考嚴重後果;三、用鞭刑的缺點只有對喜歡被鞭的人無效;四、用鞭刑作為刑罰的成本比自由刑來得低;五、用鞭刑沒有侵害人權問題。據報載,因超過1萬人在「公共政策網路參與平台」對酒駕累犯用鞭刑的提案附議已順利成案,法務部表示行政院政務委員將於今年12月1日召開協作會議,討論對酒駕案件是否增加鞭刑作為處罰手段。目前該提案附議人數已超過25000人。

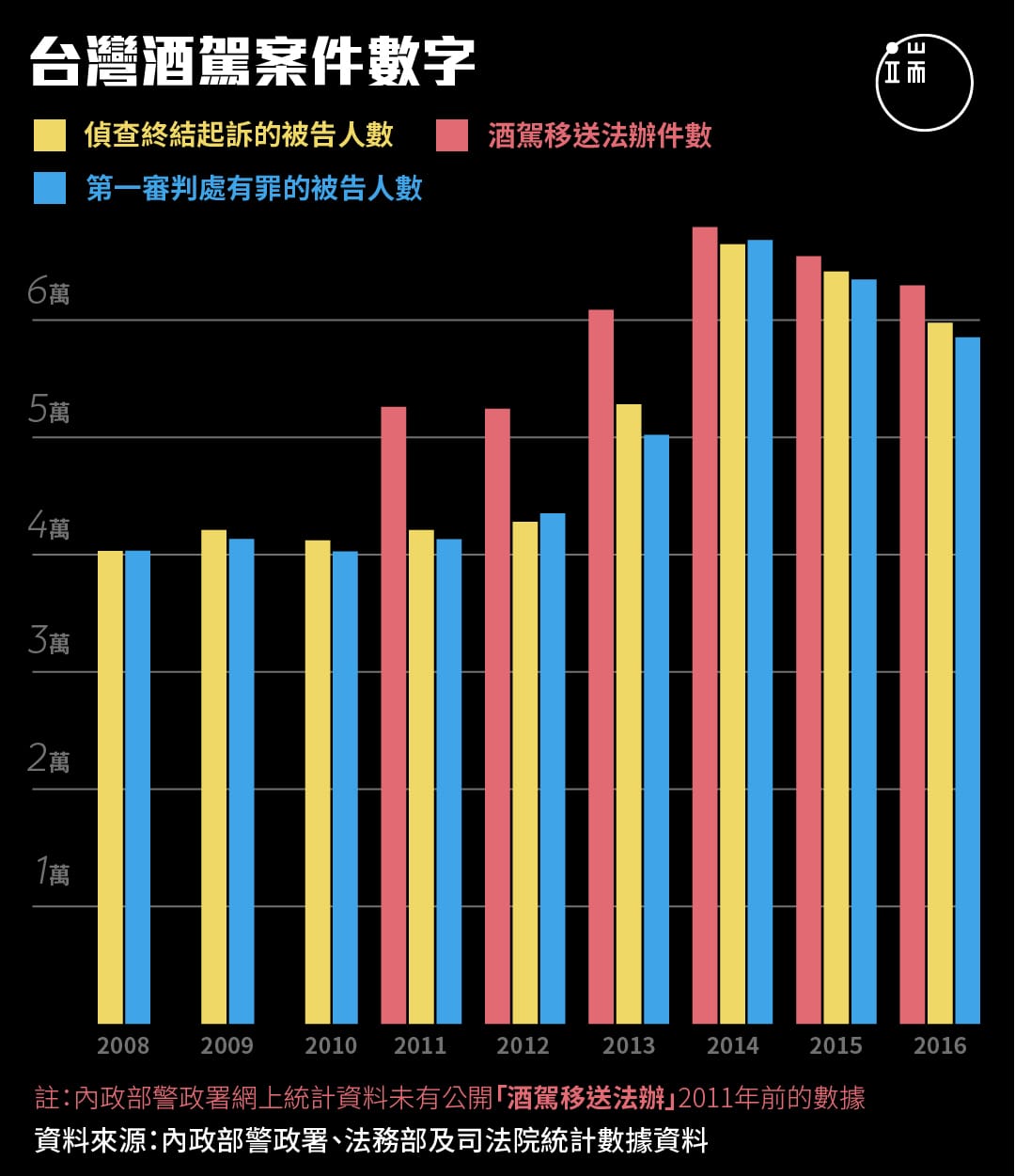

行政部門積極回應,展現政府願意傾聽民意而非將之排拒於門外,固然立意甚佳。不過,若回顧台灣針對酒駕行為的刑事處罰(刑法第185條之3),歷來每當媒體大力放送酒駕撞死民眾的報導,激起民怨,台灣政府都會以加重刑罰作為消弭民怨、回覆民意的手段。因此,立法者分別於2008年、2011年、2013年間逐次回應民意,持續地採取重罰化的策略,並於2013年「提高該規定的法定刑度上限及下限」、「刪除原有罰金、拘役」、「調降成立犯罪之門檻」。然而,迄今仍未能大幅減少台灣民眾酒後駕車的案件發生,此情況眾所皆知。相較於部分人主張用重刑治酒駕的看法,專家學者則對屢屢加重刑罰的修法策略提出質疑,甚至認為這樣的策略已是黔驢技窮。

重罰化修法無明顯預防效用