9月24日凌晨,超强台风桦加沙逼近香港,天文台发出最高级别的十号飓风信号,民间气象资讯媒体“MET WARN 天气预警”的成员彻夜未眠,盯紧风暴资讯。不少香港人正在收看他们的天气直播,位于红磡码头的成员在风中报导,草木在呼啸声中猛烈摇晃,落叶和街上垃圾被迅速刮起。另一场直播的观看次数,很快已经攀升到13万次了。

严阵以待之下,桦加沙虽在多区造成破坏,但未见严重人命伤亡。通宵20几小时报导的 MET WARN 创办人、主播东岳松一口气,“真是好彩,是真的避过一劫。”

MET WARN 取名至“Meteorology(气象学)”,现时由十多位19至31岁、来自各行各业的业余气象迷营运。2012年,14岁的东岳和其他气象迷成立 MET WARN 的前身“香港热带气旋预警中心”,在网上发布台风资讯。2016年,他们首次直播风暴消息,至今报导过至少23个八号或以上的台风,亦涉猎暴雨和寒流等天气现象。

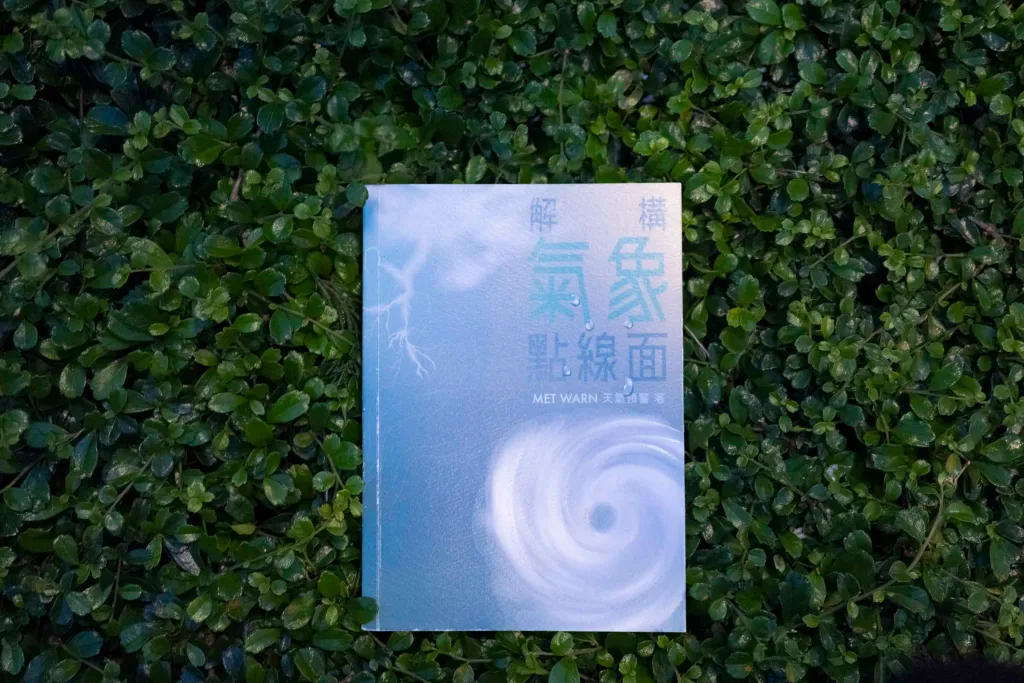

从发烧友平台进化成气象资讯媒体,他们现时在不同社交媒体累积近20万追踪次数,又于2023年出版气象学书籍《解构气象点线面》,天文台前助理台长梁荣武和前高级科学主任胡宏俊也为他们撰写推荐序。

台风愈来愈多,香港在2020年至2025年9月共有15个级别达八号风球的热带气旋,与2010年代十年的总和相若。自小成长于与风雨共存的城市,MET WARN 的成员自学气象后自营传媒,提出一个问题:普通市民跟极端天气的距离,不论是认知层面或防灾意识,能不能再拉近一点?

极端天气日常化,天气预警的工作愈来愈忙,他们的兴趣也成为了责任——想让大家知道打风会死人。“打风不是代表假期,是代表可能随之而来的灾难。要趁在灾难发生前(准备),不要临急抱佛脚,要有一定的认知。”东岳说。

Layman 气象学:怎样看台风?

桦加沙抵达香港前夕,政府官员和天文台多番强调香港正面对严重威胁,程度有如2010年代的超强台风天鸽和山竹,市内气氛紧张。

9月22日当晚,MET WARN 进行了一小时的风暴直播,观看次数达11万。节目铺排如电视台新闻报导:以片头和配乐导入、主播东岳字正腔圆念读资讯,配合风暴图、自制图表和字幕走马灯。镜头一转,切换到维港和九龙湾等的现场情况。

MET WARN 不只报天气,还会预测天气。这包括作“非官方风球机率评估”,预测天文台有多大机率发出风球,另外是自制的“风雨潮影响时序评估”,预测大雨、烈风、飓风和风暴潮在短时间内的发展情况,结合成“风暴综合影响评估”。

桦加沙达至“特别警戒”级别,“要采取一切必要行动保障性命和财产安全。”东岳严肃地提醒观众检查门窗是否牢固,最迟应在何时完成防御措施。

数天前,MET WARN 已对桦加沙有所警剔。预报组成员 John 和 Isaac 说,台风由太平洋来到香港,一般会遇到台湾和菲律宾两个“门神”,阻挡或削弱风暴的威力 ,“但这次刚好在中线的地方过来,没什么减弱。”桦加沙在9月21日凌晨急剧增强成超强台风——最高持续风速为每小时195公里——他们心感不妙。

那么,他们是怎样看风的?东岳认为有两个部分——电脑模式的预报,能预测台风路径、强度和环流大小;以及实测资料,即是卫星产生的风场扫描,或是石油平台和海里的浮标资料,能从中得知风力和气压数字。重要的是,资料是公开且绝大部分免费,“大家可以参考并讨论。”

Isaac 说,他们搜集资料时参考了二三十项图像和资料,但直播只显示其中七八张。要兼顾外行观众和气象迷,他觉得客观的分析仍然重要,“你没有理由突然说一句:八球机会高。一定要告诉人家为什么,这样才会有公信力。”

当中,他们参考了天文台的路径图。而来自欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的电脑模式、Google 人工智能模式预报、以及美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的风场扫描等等,则显示桦加沙浑圆、结构完整的风眼。

另一微波扫描中,一个较大的风眼包裹著小风眼,这是“眼壁置换”,“出现两个风眼时,最大风的范围会扩展到外面的风眼、比原先更加大。”东岳解释道。另外,他们找来 ECMWF 的风量和雨量预测图,发现飓风级别即持续风速每小时118公里或以上的风力将靠近香港。

为了解释潜在威胁,MET WARN 会生动地讲天气。例如,他们预料桦加沙靠近广东沿岸时有机会稍微减弱,但是“极向流出”增强,最终很有可能以相当强度袭港。东岳在直播中以超级市场大减价作比喻,呼吁观众不应掉以轻心。“由廿蚊减到19.9,即系同无减过一样。”

至于“极向流出”,Isaac 形容台风会吃掉低层的暖湿气流,“去到高层时会有个洞放出气流,防止它便秘”,这令大气的上升气流更强烈,有利对流发展,加强台风威力;而“极向”是指空气向北半球扩散。

气象图艰涩,MET WARN 会整合渠务署水浸风险地区的资料,东岳也特意加重语气,强调桦加沙的威胁有机会与1962年的温黛、1983年的艾伦和2018年的山竹等类近,让观众有个概念。“你听不明我们的分析不要紧,起码你要知道这个风跟平时不一样,不是八号波 call 打牌,而是真的要认真提防。”

是次桦加沙袭港,追风成为了重大争议,有一家四口到柴湾观浪,三人堕海,政府去年已表示会对追风者提出检控。东岳说他们当时未知政府会如何执法,于是在直播中新增声明,指 MET WARN 透过直播提供天气资讯,不鼓励其他人出外追风逐浪。

东岳说,MET WARN 是出于新闻角度的考量而加入现场直播环节,也是让观众知道外面情况,不要外出。“打风的时侯都会看到留言:我这边没风,挂来做什么。其实不是你那边没风,只是有楼挡著。”

不过即使是媒体采访,追风都有危险性。东岳对此不太担心,他又说追风成员 Roger 有十多年经验,装备充足,会配备头盔,也懂得选择安全位置,尽量远离岸边,又或是待没有风时才走近。

从放风假心态到直播的责任

风雨是香港人的夏秋日常。MET WARN 的成员热衷气象,也是因为从小亲历大自然的威力。

2006年8月,台风派比安在香港西南掠过,天文台挂三号风球。小学生东岳参加暑假活动,参观赤柱监狱。那是面海的高地,大风得走不动,“很辛苦撑著伞,半个人弯低身向前逆风走。”他想:为什么这样的天气还是三号风球?

派比安当时引发公众讨论发出三号和八号风球的准则是否符合实际情况,直接影响天文台及后修订相关警告系统。

及后,东岳因为想放风假,开始浏览不同气象网站看风暴发展,包括1999年运作至今的“香港热带气旋追击站”。2012年社交媒体兴起,他抱著“玩玩吓”的心态跟其他气象迷开设“香港热带气旋预警中心”网站和社交媒体,又模仿天文台订立一套专属警报机制。

2016年,专页追踪人数破万。同年台风莎莉嘉吹袭香港,有一位懂制图和直播软件的成员问东岳做不做直播。自此,每逢严重恶劣天气,他们都开直播,“那责任就来了。”

随后2018年山竹袭港,改变了东岳对风的看法。那天他在筲箕湾的家中,先是感受到大厦在摇,接著觉得不对劲,“平时八号风球的风声是尖叫、狼叫声, 但是山竹的风声特别不同,好像低鸣炮一样轰来轰去,很低音。”他见横澜岛监测站录得的风速急升至每小时180公里,超越1962年的温黛,“跟我们想的不同,觉得大镬了,它真的是重灾级的十号风球。”

山竹是近年对香港破坏最大的台风之一,全港至少有458人受伤,有超过6万宗的塌树报告,是有记录以来最多。另外全港录得至少500宗玻璃窗或幕墙损毁报告,逾4万户电力供应中断,有建筑地盘的天秤被吹断。

同样对山竹印象深刻的,还有今年19岁、在2023年加入 MET WARN 的 Isaac。他从前对刮风的印象止于“不用上课很开心”,直到感受到山竹的威力。2020年疫情,他在家上课,开始看 YouTube 的气象频道,又开设频道分享打风资讯。

他早已听闻过 MET WARN,2023年东岳私讯 Isaac,邀请他加入。东岳说,自己最初先联络追风的 Roger,希望使用他的追风影片,之后邀请他加入;其他成员如 John 和 Isaac 等则是在讨论平台上认识。

他们的成员非大众所认知的专家权威,当中只有一人修读气象学,其余是学生和打工仔,靠自学研钻气象——东岳从事测量、John 是健身教练、Isaac 正修读言语治疗。他们的经验和功力各有不同,有看了台风20多年的东岳,也有新血 Isaac。招成员时,东岳觉得合作、沟通和中文写作能力比自身的气象知识重要,“因为气象是硬知识和需要‘浸’的,看得多才会有经验去判断风会有什么影响,你的脑海会有一个 database。”

成员各有长处,各施其职,从直播组的导演、主播和追风同事;到预报组、美术组,以及网站技术组,都能在紧急情况下互相补位。有成员不在香港,MET WARN 在线上俐落沟通,决定要否开直播、列出分工清单,让大家各自工作。

John 说:“多个人一定好点,没理由自己看(气象)这么闷。”

民间与官方预报,是竞争抑或补位?

东岳说,MET WARN 和天文台看的资料和数据大多是一样的,分别在于何时发出预报和表达方式。他觉得两者不是竞争,而是补位。“作为一个政府部门,他们有时没办法提前讲很多,或者不方便去解说,我们可以做多点。”他说。

回到2018年,政府未有“超前部署”,天文台会使用“考虑是否需要”等较保守字眼,但东岳觉得大众未必理解;官方也回应不了市民“几时挂波落波”、“有没台风假”的切身问题。于是,他们开始预测天文台发出热带气旋的机率,并在2020年将环节恒常化。

Isaac 说热带气旋如“射12码”,变数多的是。MET WARN 不会断言挂或不挂风球,而是参考实时数据和图表来评估风的威力,又会看天文台以往处理手法。东岳觉得,预警是为了给市民提早准备,“我们想在提早预警和狼来了中间取得平衡。”Isaac 说。

桦加沙袭港前一星期,MET WARN 已估计天文台有极高机会悬挂八号风球。天文台在9月22日改发三号风球,MET WARN 同日首次“越级”预测天文台有高机会悬挂十号风球。东岳说 Isaac 对做法曾有保留,成员讨论后一致赞同才发出预报。

“真的没有走鸡,因为它12级风(飓风)的范围很大,怎样走也好都会撞(香港)。”东岳说:“我们没有那么大掣肘,可以做比较进取、也可以说是合适的预报。”但他们同时会保持小心。2023年杜苏芮袭港时,MET WARN 发觉不同预报之间有分歧,不敢提早预测概率,于是他们仅展示不同的模型,“中肯点,说 uncertainty 在哪里。”

天气不似预期,预测会出错。去年11月,MET WARN 预测天文台有高机会就台风万宜挂三号风球,但最终没有应验。“很尴尬。我们的确看漏了,虽然强风很近,但它进不来香港,在门口停下了。”有人在 Facebook 给他们留下负评,说“乱报”、影响天文台工作。

东岳说不介意,“做 MET WARN 学到一件事,就是要面对错。”

运作多年,官方气象专家也留意到他们,但有时看法未必一致。2022年8月8日台风木兰靠近香港之际,天文台前台长岑智明发帖文,指南海的热带气旋未形成,现时不需要考虑一号风球,不点名批评有“天气网站预测天文台挂三号风球的机会为高”,疑指向在8月7日发布预测的MET WARN。他说这会造成“行船争解缆、风球我挂先”的歪风,而风球不是“斗早搏出位”。8月9日早上,天文台发出三号风球。

事隔三年,东岳想法没变,“我们没有做错。”他说早公布是为了让观众准备,“尤其是现在超前部署,我更加觉得当天的预测很正常。”

另一位前天文台助理台长梁荣武曾为他们的新书写序,指预测天气的专业人员见尽风雨,掌握了天气的规律,但会对天气形势的发展抱持保留,令较进取的人有期望落差。他觉得 MET WARN 抱科学持平的态度,多角度解释天气变化的种种可能性,对于关心天气的人,“都肯定是好事。”

前高级科学主任胡宏俊则写道,自己曾与 MET WARN 同台预测天文台警告,结果是他们比较准。他自觉在政府工作太久,思想被机构同化,有时会“坚离地”,不明白公众为何不理解天文台的工作,“反而在体制外的朋友能更有效的向公众说明,这一点值得友侪反思。”

东岳提起在灾害大国日本,气象预报员须要通过国家考试,一般人可以报考,而气象学被产业化,衍出不少非官方组织和传媒,例如日本气象新闻公司 Weather News。他觉得这能填补官方未能做到的,例如24小时报天气,又或发挥创意,根据湿度和气温等提供“晒衫指数”和衣著建议。

“有多个参考,怎样也是一件好事。”他说,“天气始终是一门科学,应该要有它的讨论空间。每人对于风的路径、对我们的影响有不同看法。”

他们想发出更接近人们生活的天气预警。其中,“风暴综合影响评估”的诞生就是与2021年台风狮子山有关。当年有女工人在三号风球和黄雨下被塌毁的棚架压死,天文台随后改发黑雨,翌日改发八号风球。公众说警告来得太迟,时任台长郑楚明指“黑雨来得急”,现时技术无法提早几小时预报。

“就算三号风球,没下雨和有下雨已经有很不同的影响。如果又大风又大雨,每样加起来,影响便非常之大。”东岳说。于是 MET WARN 开始著眼于“impact-based forecasting”——“基于对人的影响有多大做预报,不是死咕咕跟数字做预报。”

愈来愈频密的极端天气预报

“我没有一件事做得长久,但是追风做了这么多年,有20年了。”27岁的东岳笑道,自己性格三分钟热度,小时学不成乐器,之后一时兴起开专页,却维持至今。在他眼内,每个台风都独一无二,而且带来新的学问,就如山竹和桦加沙都是双风眼,但最终强度不一,“你会很想知道更多,为什么会导致这样不同。”

至于 Isaac,如能力和时间许可,他希望能继续报导气象,因为在这里找到志同道合的朋友,而且他自觉透过平台为公众传递重要资料,“逐渐由玩玩吓变成责任,好像是打风时要做的东西,有种使命感。”他也承认当中有满足“tip 天气”欲望的成分,有时预报准确,他会暗呼“果然!”

他说会提醒自己切忌嚣张,“我跟 MET WARN 一样,都是处于不断学习的阶段,会有出错的时候。”他觉得与其沉醉在成功的预测中,不如花精力去思考如何提升预测的质素。热带气旋麦德姆袭港前的星期五,MET WARN 内部曾计划发布挂八号的概率,但最后决定静待观察。

他喜欢看台风的样貌和路径,“每次都变幻莫测,没有一套金科玉律。”举例桦加沙“很大只、很厉害”,但今年7月的十号风球韦帕较弱又“刁侨扭拧”(广东话,意指调皮刁横),“埋门都不知道那十号的风力会否影响我们”,“你永远都不会知道下一步是什么,而这个未知存在吸引力。”将来若有机会,他想到美国随团看龙卷风。

桦加沙远离香港后的星期四,Isaac 和 John 相约到沙田城门河看风暴潮的影响,那里大树倒下,露天剧场的天幕破裂。香港每年平均受六次台风影响,麦德姆在报导刊出前后来袭,天文台将考虑改发三号风球。这是天文台今年第12次发出热带气旋警告信号,打破了1946年以来年内挂波的最高纪录。

东岳又注意到秋台增加,例如2024年11月中袭港的八号风球桃芝,“是拿羊毛大褛出来的季节,你没可能想像会打八号风球。”去年晚秋,太平洋西北侧地区经历史上最多台风,专家难以肯定是否与气候转变有关,但均认为海水异常变暖或是原因之一。

他在日本的大学修读地理,学到防灾知识。他说,当地面对火山爆发、地震和海啸,人们从小便接受防灾教育,警觉意识很高;但日港两地灾害情况不同,他觉得香港人不必做到一样,最重要是有充足准备,将防灾意识融入日常,例如储备适量粮食和备用电。不过,Isaac 也认为香港人不应过份焦虑和囤积。

Isaac 提起今年7月的日本大地震传言,他的家人因此取消游日,他觉得是迷信。日本政府最新估计,南海海槽在未来30年内发生8级至9级大地震的机率为“约60至90%以上”,早前的推算为约80%,他说数字看似很高,但不一定今年发生,呼吁大家科学为本,增强防灾意识。

极端天气对 MET WARN 最大的影响,是工作量愈来愈多,Isaac 摇头说希望不要再打风。东岳笑言今年的台风“追著假期来打”,变相放假也要工作,而最辛苦是“孖风”。他既想从新的台风中学习,但也担心灾害影响,而且他觉得很累,“就会觉得又要 Live 了,下个星期可能又有了。”

评论区 0