约翰⸱布朗的躯体在坟墓里化为尘土,而他的灵魂仍将继续征战。——《约翰⸱布朗之躯》(美国南北战争时期北军战歌)

美国右翼意见领袖查理⸱柯克(Charlie Kirk)在犹他州遇刺身亡后的当晚,著名的自由派晚间秀节目主持人史蒂芬⸱科贝尔(Stephen Colbert)在节目中谈到柯克之死时声泪俱下,他表示:“政治暴力不会解决任何分歧。政治暴力只会带来更多的政治暴力”。

科贝尔不是唯一一个对柯克之死这样表态的自由派媒体人。在柯克遇刺后的几天里,《纽约时报》除了跟踪报道追捕凶手的进度外,还发表了大量观点性文章,这些文章主要围绕两个主题,一是对暴力行为的严厉谴责和反省,二是回顾柯克在特朗普阵营中的影响和政治策略。奇怪的是,即使在后一类文章中,这些评论作者们几乎无一例外地略过了柯克的具体观点和言论,以正面的语气评价柯克的政治手段。左翼媒体人埃兹拉⸱克莱恩(Ezra Klein)就在《纽约时报》上表示,柯克“走进校园,与所有愿意交流的人对话。他是这个时代最擅长说服他人的人之一”。

对这些观点,端传媒在上一篇关于柯克的文章中已经进行了全面的批评。但令人怀疑的是,《纽约时报》选择完全不去提及柯克在这些校园辩论中到底说了什么,他如何在被枪击前一分钟还否认枪击的危险性,又是如何在自己的谈话中从根本上反对其他人(非白人、性少数群体、移民、穆斯林等)平等交流和表达的权利。

这种铺张的悼念,其背后一个重要的推动力,是美国进步主义运动一百多年来始终无法摆脱的一种“和解情节”。进步主义势力总是担心与保守派之间的思想距离拉得过大,导致无法弥合的分裂;由于这种恐惧,他们愿意与保守主义寻求妥协。而和解政治所导致的必然结果,是美国政治不停地向右移动。另一方面,保守派并没有这种对于分裂的担忧。事实上,美国保守主义最重要的精神图腾,正是一场分离主义运动——南北战争中的南方势力。战争的最后,南方虽然战败、奴隶制虽然从制度层面被废除,但战后重建时期的公众舆论,却在和解主义的基调中被南方所主导,以至于种族主义从未被彻底反思和清算。

如果想要理解今天美国政治中种种吊诡的言论和双重标准,我们有必要回到那个奠定了美国此后思想格局的时刻,追溯“和解的政治”被常态化,以至于反思成为不可能的过程。

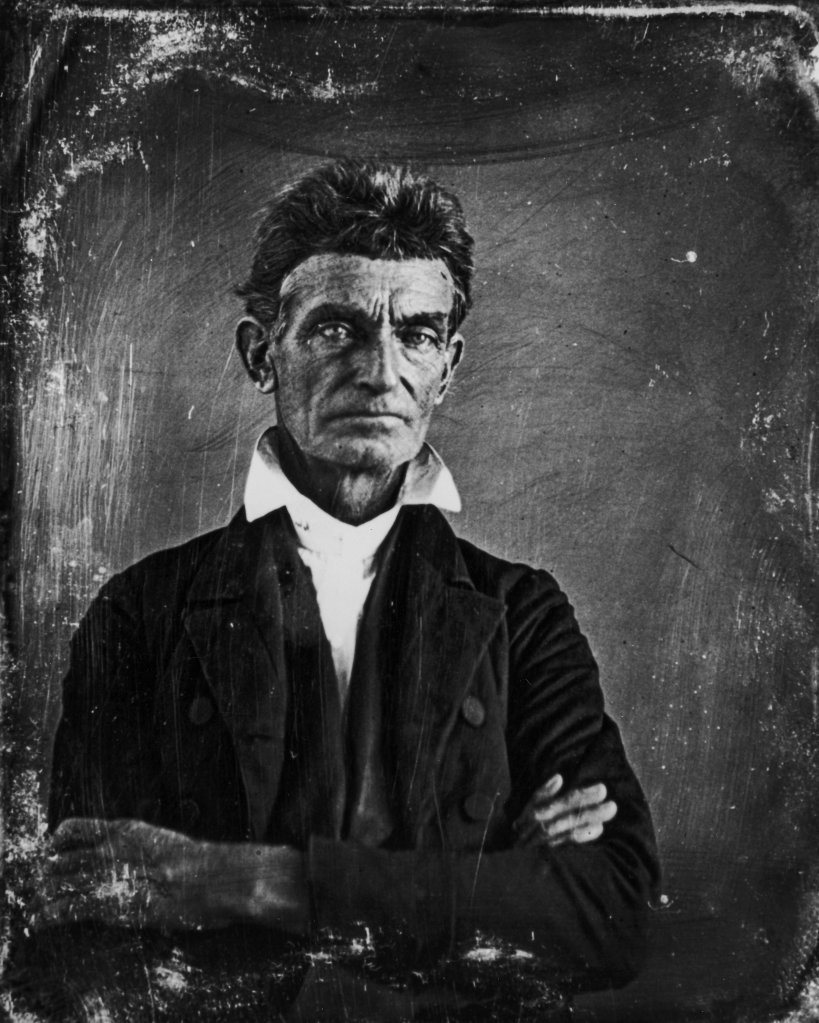

束之高阁的约翰⸱布朗:一个政治暴力的参考坐标

与如今美国公众谈“暴力”色变相对照的是,美国政治其实是在暴力中成长起来的。美国革命本身显然是一场政治暴力的作品,尽管人们习惯性地将革命的时刻视为历史的诞生,而并不认为革命时刻之前的政治秩序也是一种秩序。但即使抛开美国革命不谈,在美国独立后的几十年、甚至一百多年里,武斗也仍然是美国政治中的常态。这一时期广泛的群众性暴力诞生了脍炙人口的西部电影,而牛仔在尘土飞扬的街头骑马游荡的景象,以及其所象征的充满草莽气息的无政府状态,已经成为了美国,尤其是小政府主义者的精神图腾。

然而与今日我们所说的政治暴力形成最佳映衬的,是废奴主义者约翰⸱布朗于1859年在弗吉尼亚州哈帕斯渡口(今属西弗吉尼亚州)发动的武装起义。这一年10月,布朗带领一支22人的队伍,袭击了位于哈帕斯渡口的军械库,他希望将军械库中的武器发放给周边地区的黑奴,鼓动奴隶起义,并最终结束奴隶制。然而在占领了军械库后,布朗的行动很快暴露,并被后来成为南方军总司令的罗伯特⸱李率军镇压。布朗很快于当年12月被以叛国、谋杀、煽动奴隶叛乱等罪名被处以绞刑。

在此之前,最为影响布朗的事件是1856年开始的堪萨斯内战。从印第安人手中夺取堪萨斯和内布拉斯加后,为了安抚已经在不断威胁脱离联邦的南方奴隶主,美国国会通过了《堪萨斯—内布拉斯加法案》,决定让两块领土上的白人投票选择成为蓄奴州还是自由州。法案本身的意图,是让内布拉斯加成为自由州,而堪萨斯成为蓄奴州,从而保持二者数量上的平衡。但它违背了1820年的《密苏里妥协法》(规定此后建州的新领土如果位于北纬36°30′线以北则为自由州),因此引起了废奴主义者的强烈不满。法案一经通过,堪萨斯立刻成为了双方动员的意识形态战场。来自南北两方的移民涌入堪萨斯,成为堪萨斯居民以获得投票权。他们各自建立起自己的城镇,并在武器唾手可得的情况下,很快开始了武装冲突,史称堪萨斯内战(或血溅堪萨斯,Bleeding Kansas)。

布朗作为自由州定居者参与了堪萨斯内战,而让他最受震撼的,是1856年5月,当地亲奴隶制的警长带领警察和支持奴隶制的定居者洗劫自由州定居点劳伦斯市,并烧毁两家废奴主义报社的事件。经此事后,布朗更加坚定地认为,要想根除奴隶制的不义,不能依靠国家机器,因为从立法者到执法者,国家的每个层面都已经被南方奴隶主深深影响。要想摆脱这种影响,废奴主义者必须将使用暴力的权利握在自己手中。

布朗的判断不能说是错的。如果政治暴力意味着政治秩序的崩溃,那么我们就必须追问:崩溃的是什么秩序?这种秩序是否真的会比暴力抗争更好?1856年担任美国总统的富兰克林⸱皮尔斯就是支持“秩序”的典型代表。身为北方民主党人(当时的民主党更支持奴隶制)的皮尔斯将维持现状视为最高目标,认为废奴主义是对国家统一的最大威胁,因此在《堪萨斯⸱内布拉斯加法案》、《逃奴追缉法》等重大问题上都持亲奴隶制的立场。在堪萨斯的前几次选举中,大量来自密苏里、没有在堪萨斯定居的蓄奴主义者(被称为“边境流氓”)涌入堪萨斯进行投票,以选出支持蓄奴的州政府。而皮尔斯在收到相关的调查结果后,仍然承认密苏里人选出的堪萨斯政府为合法政府。在这样的语境中,维持秩序不仅意味着奴隶制,甚至仅限于白人的民主原则也必须为了种族主义的意识形态和政治妥协而大打折扣。

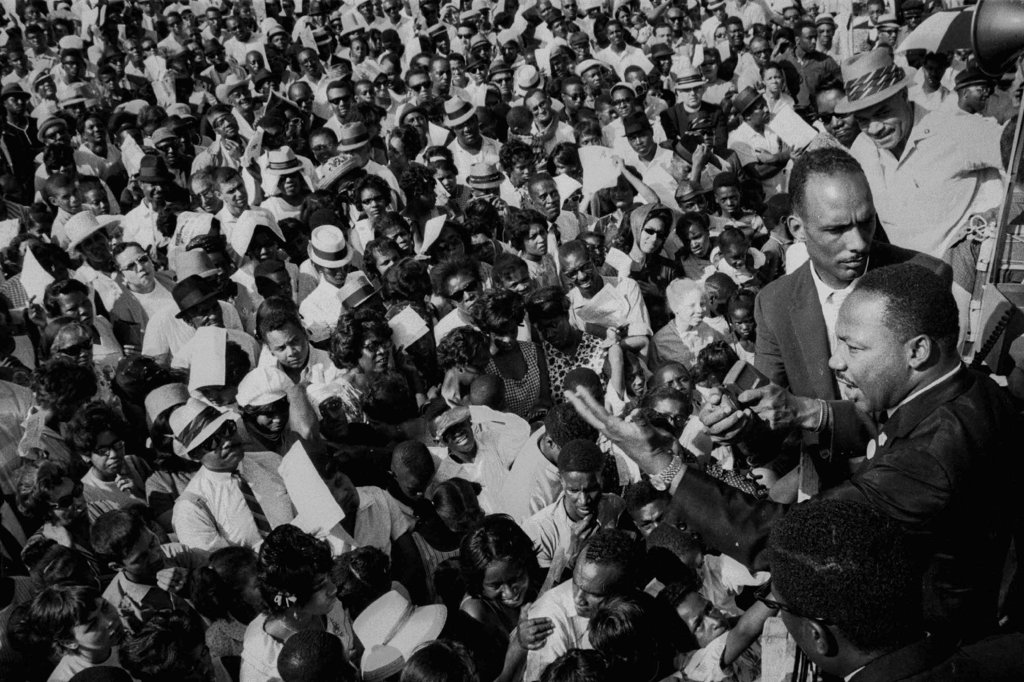

这并非是说,在不义的制度下暴力就是合理的。诚然,所有制度都存在不公正性,那么抗争的界限何在?对这个问题,或许一种经典的人文主义就可以提供答案。马丁⸱路德⸱金在《伯明翰监狱来信》中说:如果法律将其治下的一部分人非人化,将人与人之间的关系转换为人与物的关系,那么这种法律就是不值得遵守的。这种非人化是约翰⸱布朗时期的奴隶制和马丁⸱路德⸱金时期的种族隔离制度的精髓所在,很大程度上也是特朗普政府正在努力的目标。在这种法律之下,秩序实际上已经崩坏,被非人化的群体的反抗则成为必然。

约翰⸱布朗被处以绞刑后,很快成为了废奴主义的烈士。他在法庭上的最后陈词通过各类报刊广为流传,成为这一时期最著名的演说,甚至时任弗吉尼亚州长怀斯也承认,布朗的影响力是此前所有废奴主义者或奴隶主都无法达到的。由乡间民谣改编的《约翰⸱布朗之躯》(John Brown’s Body)迅速在民间流传,成为人们在反对奴隶制的场合必唱的曲目。南北战争爆发后,北军将这首歌与《洋基歌》一起作为最常用的进行曲。正如当时的黑人权利运动领袖弗雷德里克⸱道格拉斯所说的:“战争期间,约翰⸱布朗与军队同在,在每一个营地里都有他的身影”。

但随着战后重建时期逐渐结束,约翰⸱布朗逐渐不再被人提及。《洋基歌》成为全美脍炙人口的儿歌,而在战争期间更具象征意义的《约翰⸱布朗之躯》则逐渐失去了听众。佛蒙特大学的历史学家詹姆斯⸱罗文(James Loewen)考证道,在大约1890年以前,美国的所有历史教材里,布朗都被塑造为一个心智健全、有个人魅力、具备充分军事指挥才能和政治思考能力的人。布朗同时代人——包括蓄奴主义者——的叙述中,他也都是如此。但在1890年后,越来越多的历史教材开始将布朗描绘成一个具有情感障碍、且嗜杀成性的疯子。直到民权运动后的1970年代,才又有历史学家开始为布朗的精神稳定性翻案。

这一叙事转变背后,是美国进步主义阵营与保守派,包括与蓄奴主义者寻求和解的努力。正如纽约大学的历史学家阿尔伯特⸱弗里德(Albert Fried)所指出的,对布朗的负面描述与“对中间派的认同和对‘极端主义’的反对”紧密相连。现在,当我与坚持否定一切暴力行动的美国同事聊起这一问题时,如果我提出关于约翰⸱布朗的问题,他们都只会顾左右而言他,或是含糊其辞地表示:“那是一个不同的时代……”

和解的陷阱:谁的和解?

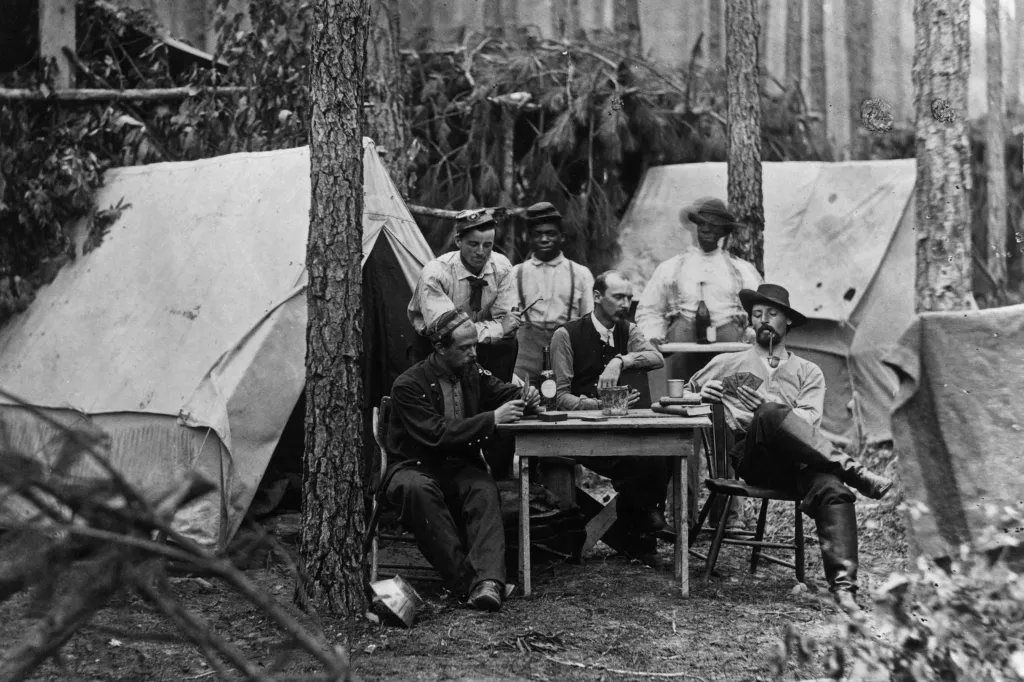

时代的确不同了。这个不同很大程度上是从南北战争后的重建时期开始的。在这个转折点上,和解主义成为主流,而激进主义彻底退场。随着南北战争结束,奴隶制从制度层面被废除,重建南北团结上来成为新的关注点。

人们首先希望从对死者的悼念中实现和解。而这种悼念的前提是,人们相信无论战士们是为了什么样的战争理由而死,他们的牺牲本身是高尚和值得纪念的。然而,“无论战争理由是否正义,战士都值得尊敬”与“无论战士为什么而战,其行为中必然包含某种正义”,这二者之间的界限如此模糊,可以在完全不经意间跨过。

正是在战后的老兵聚会上,在南方老兵对战前生活的浪漫化回忆里,一种新的南方意识形态逐渐成型。这就是所谓的Lost Cause of the Confederacy——在中文里一般被不太准确地翻译为“败局命定论”,即南方在军事水平上强于北方,只是由于北方在资源和人力上享有压倒性的优势,才导致了南方无可奈何的失败。但这一意识形态更重要的方面,是强调南方在道德上的优越性——《乱世佳人》即有此展现。Lost Cause的神话认为南方奴隶主具有高尚的骑士精神,不同于北方工业资本家的唯利是图;黑奴在种植园里受到奴隶主家长般的照顾,其生活比解放后要好,大量忠诚而高尚的黑人在战争期间与奴隶主站在一起;以及南方之所以走向战争,首要并非为了维护奴隶制,而是为了抵抗北方对州权的侵犯以及捍卫自己的文化和传统。

这些神话并不能自圆其说:南方之所以执著于奴隶制,是因为棉花种植园带来的大量利益,其与工业资本只是唯利是图的渠道不同;南方不少主要领导人在开战时所做的动员讲话(最著名的是副总统亚历山大⸱史蒂文斯的“柱石演说”[Cornerstone Speech])也都明确了奴隶制是战争的核心问题;至于黑人的忠诚更是无从谈起,就连南方总统杰斐逊⸱戴维斯在“南方白宫”中的家奴也在战争开始后纷纷逃亡。

然而作为一种政治意识形态,其真伪并不重要。在重建时期的和解狂热里,包括总统尤利西斯⸱格兰特在内的政客们,都默认了上述南方神话的有效性。战后的北方政治家不愿对战争的缘由提起任何争论,生怕失去南方的忠诚。即使是废奴主义者也大量倒向和解主义。1867年5月,三位北方人为南方前总统杰斐逊⸱戴维斯缴纳了保释金,让戴维斯得以出狱,其中包括约翰⸱布朗生前的朋友,激进废奴主义者盖瑞特⸱史密斯。史密斯表示他此时最大的愿望是和解,他希望南北双方“发自内心地重归于好”,以“让南方永远不再离开我们”。

在纪念南方老兵的逻辑里,重要的是他们战斗并牺牲的经历,而非他们为何战斗、为何牺牲。因为他们经历过了战斗,他们支持奴隶制的事实就可以原谅和忽略。人们关于南方的说法像极了艾希曼在耶路撒冷审判中为自己做的辩护:他们并不是有意捍卫邪恶,只是在尽自己的职责,守护自己的文化和传统。没有人去提及,这种文化传统的基础,是南方社会里三分之一人口的奴役和非人化。

这样的理念持续到了今天,美国人在对从越南或是伊拉克战场归来的老兵表达敬意时,并不会去追问他们所参加的战争是否正义。今天的媒体和一百多年前的媒体一样,无视了死亡背后的道德因素,聚焦于死亡本身。仿佛所有的死者,不论其生前行迹,只是因其死亡的一个瞬间,就都成为了圣人。

在主流媒体对查理⸱柯克的悼念文章里,重要的是他被枪杀,而非他为何被枪杀;重要的是他走进校园与学生“沟通”,而非他在这种欺骗性的“沟通”中说了什么、表达了什么样的意识形态。即使他的主张是在这个国家里有一部分人就不该享有平等人权,只要他愿意“心平气和”地表达自己的观点,他的主张就值得倾听。这奇妙的逻辑是对马基雅维利著名格言的反说:在这里,手段决定了目的的正确性。

但这又并不表示死亡面前真正人人平等。相反,和解情节意味着舆论的天平必然朝着被和解一方倾斜。内战之后,关于种族问题的讨论很快被搁置,仿佛对之的拷问就意味着再次挑起战争,更不用说对血溅堪萨斯、约翰⸱布朗起义等激进运动的正面叙述了。但讽刺的是,与此同时,白人至上主义的武装活动却愈发频繁。3K党等组织从Lost Cause神话中汲取灵感,自称骑士团、称党团领袖为大团长。他们伏击黑人的礼拜、进入黑人家中进行暴力活动,并成为南方希望限制黑人投票权和受教育权的政客的有力打手。

面对这些暴力活动,联邦政府采取了与对奴隶制相似的态度:在组织层面进行取缔,但在社会层面并不进行深入的讨论和反思。很长一段时间里,主流的叙事始终认为,北方废奴主义者在战后来到南方鼓动黑人对抗白人,导致社会秩序崩溃,而3K党是重建秩序的侠义骑士。1915年上映的著名电影《一个国家的诞生》正是这种历史观的写照,而这一电影也在很长一段时间里没有被从历史和意识形态角度认真讨论过。

如果说这一切妥协的目的是“和解”,那么这充其量是一个片面的和解。这一和解的对象是前奴隶主和白人至上主义者。他们掌握着南方的社会权力,他们对维系新的联邦至关重要。但在这一和解的过程中,在战前的南方饱受摧残的黑人群体却被排除在外。内战结束后的几十年里,无数南方士兵的纪念碑被树立起来,甚至历任总统也有每年向弗吉尼亚州阿灵顿的南方战士纪念碑敬献花圈的传统,但为与种族主义进行抗争的黑人奴隶所树立的纪念碑却少得可怜。

弗雷德里克⸱道格拉斯等黑人领袖从一开始就对南方的叙事表示抗议。1878年,道格拉斯在一次演讲中说,和解主义者正在用错误的记忆把美国引向错误的方向:“南方当然承受了苦难,但南方也是它自己苦难的创造者”;如果要纪念战争,那么应该关注的是“战争的道德性质”。这些话如同石沉大海,没有回响。说到底,这种和解不是为了更好地重建种族关系,而是为了维护来之不易的政治稳定;正如今天,对暴力的谴责不是出于对更多人受害的恐惧,而是出于对秩序失控的恐惧。

如果和解依靠的是选择性的遗忘和选择性的忽视,那么这种和解也只能是选择性的和解。试图挽回南方的美国做出了这个选择。为了维持与保守主义者的团结,进步主义者开始认同或默许保守主义的一系列说辞,承认南方自有国情在此;承认无论为何而战,战斗者总是光荣的;承认暴力的政治行为在任何时候都不可取,除非暴力来自国家机器,除非暴力是为了重建保守的秩序。他们抛弃战前激励他们的激进废奴主义,让争取平等的进程被逆转,允许南方各州通过限制黑人公民权的吉姆⸱克劳法(Jim Crow Laws),实行种族隔离制度,并放弃改善黑人的政治和经济地位,直到1960年代再次有黑人群体开始大规模抗争。

政治极化:恐慌与失衡

上面提到的这些说辞,是近些天里主流媒体悼念查理⸱柯克的基础,也是一百多年来进步派阵营始终无法摆脱的束缚。他们希望与保守派和解,于是妥协于保守派的某些逻辑,并拒绝就这些逻辑展开更深入的追问。

重建时期结束后,美国舆论,尤其是新闻业,开始接受有关“中立性”的标准。而在两党制已经形成的情况下,对于“中立”最简单的定义,就是处于两个党派之间不偏不倚。这意味着承认,只要某一个政治主张有党派在背后支持,这个主张就必然有其合理性。十九世纪末和二十世纪初,《纽约时报》在报导白人至上主义者针对黑人的私刑时,试图保持“中立”。其常用的论调是,一方面,私刑是邪恶的,但另一方面,黑人本性恶劣、“的确更容易”犯下强奸等罪行。讽刺的是,当社会学家伊达⸱威尔斯(Ida B. Wells)撰文质疑这种“中立”其实只是维护既得利益时,本应“中立”的《纽约时报》却回应称,威尔斯“不爱国”、“是思想偏激、恶毒的女黑鬼”。

一百年过去,自由派媒体,甚至还有大部分学者,仍然没有走出“和解”的陷阱。在著名的1968年,左派社会运动如火如荼,但关于左派“走得太远”的声音也开始甚嚣尘上。“走得太远”论最终帮助尼克松上台,60年代的民权运动也落下帷幕。而在70年代后美国大多数的历史教材里,“走得太远”成为了对60年代社运风潮的盖棺定论。

近几年,“极化”(polarization)一词成为美国媒体和学界的热门词汇。出于对“极化”的恐惧,中左翼媒体和部分公众形成了新的和解文化。《纽约时报》等媒体越来越多地刊登来自右翼的文章,并往往无视其中的逻辑甚至事实错误,将其中的破坏性观点仅仅视作一种普通的思想交流;甚至自由派评论者也有意无意地在文章中添加来自右翼的声音。

2020年,当 “黑人的命也是命”(Black Lives Matter)的抗议浪潮出现时,《纽约时报》发表了阿肯色州共和党保守派参议员汤姆⸱科顿的评论文章,其中包含大量缺乏事实根据的指控,比如抗议活动是由“Antifa等极端组织”挑动,并夸大了示威的暴力性。科顿还在文章中提议特朗普总统动用1807年《反叛乱法》的权力,派军队镇压示威。文章发表后引起读者强烈谴责,《纽约时报》迫于压力承认文章中的种种错误是因为“编辑不仔细”,但仍表示,“无论科顿的观点多么值得批评,它都代表了当前政治辩论中值得报导的一个方面”。

这种说辞是百年前对于私刑问题“平衡”报导的翻版。在这种和解主义观念里,某种观点既然存在政治影响力,就必然有其合理之处。而这些观点的持有者如果愿意向大众鼓吹,那就更是好上加好,因为这意味着他们愿意交流。自由派从种种不堪中找出值得夸奖的点,仿佛没有意识到正是这种态度让白人至上主义的思潮加速主流化。

于是我们看到,在柯克遇刺后,各类机构,无论本身立场如何,纷纷开始清洗有任何“激进”之嫌的员工。《华盛顿邮报》记者因在社媒上引用柯克生前厌女言论而被开除,MSNBC分析师因说柯克的言论“有分裂性”(divisive)而被开除,名嘴吉米⸱坎摩尔(Jimmy Kimmel)的晚间秀节目也因一句玩笑被ABC停播。如果这些可以用对特朗普的恐惧来解释,那么在加拿大的多伦多大学和阿尔伯塔大学将表示不同情柯克的教授停职,或许更能说明问题。为了防止“极化”,自由派心甘情愿地接受了自己和整个社会的“右化”。

而在政治光谱的另一边,以南方邦联为精神图腾的保守主义并不担心“极化”,只是不断拉低自己的底线。柯克或史蒂夫⸱班农(Steve Bannon)的播客从不屑于认真对待左翼和中左翼的观点,只是沉浸于“owning the libs”之中。对柯克种种赞扬性的悼念,只能换来特朗普政府将越来越多的人和观点标记为“极端左翼”,然后加以清洗。

“极端左翼”的标签是一个很有效的手段,因为对极化的恐慌伴随着的是对 “极端主义”的恐慌,以及一切非国家暴力的本能排斥。如果在国会纵火案发生后,人们首先想到要谴责的是纵火者而不是纳粹政权,那这个社会显然出了问题。如果人们认为是国会纵火案给了纳粹党清除异己的理由,那么他们错了,因为纳粹党无论如何也会找到借口清除异己。如果人们由于国会纵火案就将纳粹党视为“政治暴力的受害者”,那这显然更错得离谱。

但这正是美国社会的普遍想法。如今,多数美国历史教材对约翰⸱布朗的定性是:他的起义虽然是为了正义的事业,但他毕竟用暴力手段违反了法律,因此遭到了正当的镇压。约翰⸱布朗不再是正义的殉道者,殉道者的形象由查理⸱柯克占据。

左翼的驯化

在美国橄榄球大联盟(NFL)9月14日的比赛中,大部分主场都在赛前为柯克举行了默哀仪式,四个没有默哀的主场(底特律、巴尔的摩、辛辛那提、印第安纳波利斯)还在赛后受到了一些媒体的点名批评。与之相呼应的是,在特朗普今年就职后,球场底线后 “停止种族主义”的标语被改成了“停止仇恨”。这部分是由于特朗普的施压,部分是由于联盟本身的保守主义,但它也反映了美国政治话语的趋势:一切恨都是错误的,都是破坏社会秩序的因素,都应当被抵制,无论这种恨是出于种族主义还是出于反对种族主义。

美国的左翼传统曾经诞生了约翰⸱布朗,诞生了轰轰烈烈的工人运动,诞生了民权运动。但时至今日,前两者在主流叙事中被避之唯恐不及。约翰⸱布朗的形象由英勇的指挥官变成了一个疯子或恐怖分子,科罗拉多和西弗吉尼亚的“煤矿战争”被从几乎一切历史课本中删去,即使美国政治领域的学者很多也对之一无所知。而为了从民众记忆中抹去1886年芝加哥大罢工和镇压罢工的干草市场惨案,美国政府干脆将劳动节从惨案发生的5月搬到了9月。

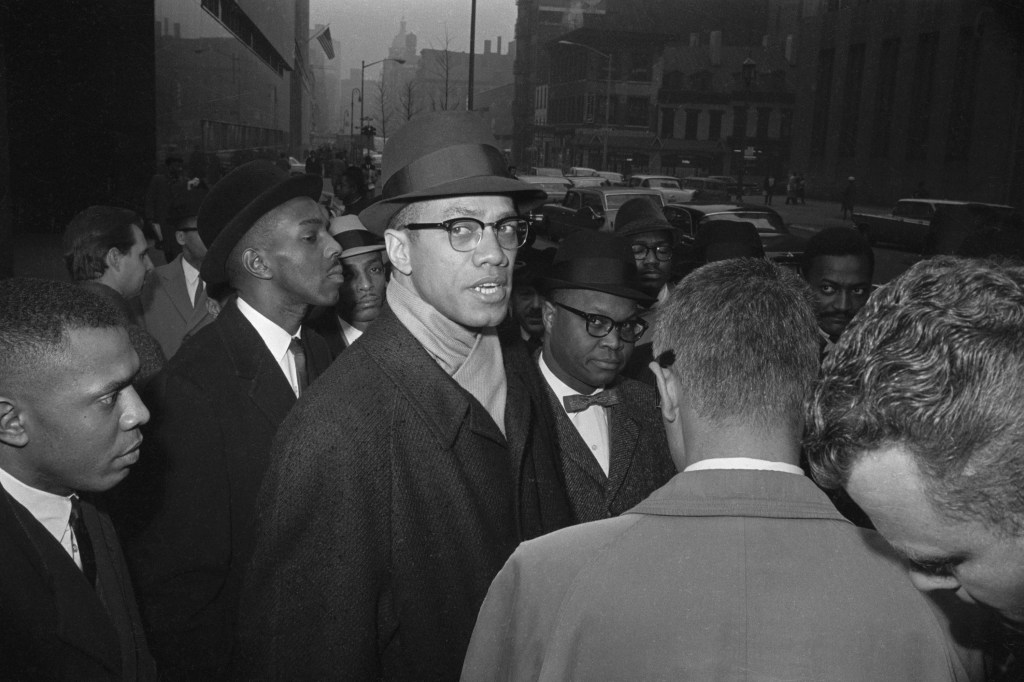

至于民权运动,60年代短暂重燃的激进主义很快被冷战熄灭,主流叙事里只存有选择性的记忆。马丁⸱路德⸱金被塑造成非暴力的代表,但他关于不义的法律不应遵守、关于直接行动必要性的论述,却成了他最不被记住的部分。黑豹党本是民权运动中主张暴力抗争的组织,但在以之命名的漫威电影《黑豹》中,主张暴力抗争、推翻不义制度的角色却成了超级英雄“黑豹”的敌人、电影中的大反派。至于激进运动领袖马尔科姆⸱X,大多数人除了知道这个名字外,并不了解他到底说过、做过什么。

1964年,马尔科姆⸱X发表了他最著名的一场演讲《选票还是子弹》。他警告林登⸱约翰逊的民主党,不要以为黑人别无选择只能投票给他们,因为对黑人来说,要选择的不是民主党还是共和党,而是“选票还是子弹”。他说:“革命都是血腥的……没有什么比美国革命更加血腥。但今天,这个国家有希望来一场不流血的革命。它所需要做的,就是把它欠黑人的一切都还回来。我希望白人们能看到这一点。如果你看不到这一点,你将会卷入一场让你毫无希望的斗争中”。

这正是自由派中左翼在与保守主义“和解”时所忽视的。暴力只是一个表征,它背后是不可忽视的社会矛盾。如果 “和解”始终只是对杰斐逊⸱戴维斯和查理⸱柯克们的和解,始终要以边缘群体、弱势群体为代价,那么社会的不满不会因这种“和解”而消除,只会不断积累。

2016年7月,达拉斯的黑人老兵米卡⸱约翰逊(Micah Xavier Johnson)在抗议种族主义的游行结束后射杀五名警察。在这一事件发生后,文章开头提到的史蒂芬⸱科贝尔与另一名电视评论员比尔⸱马厄(Bill Maher)在节目中就此事进行了对谈。马厄当时说,之所以出现针对警察的暴力行为,是因为美国的警察文化本身已经走入歧途。而科贝尔则引用了前总统肯尼迪的名言以表示认同:“如果和平的革命走投无路,暴力的革命就无可避免”。

这并不是说,我们需要多来几次国会纵火案。但面对暴力事件,比无差别谴责更重要的是看到这些矛盾,看到个人暴力背后的系统暴力,认真辨析在碰撞中谁是鸡蛋、谁是石头,然后站在鸡蛋一边。社会需要的不是与不公强行和解,而是承认,面对社会的不公,人们有权去恨。

参考文献:

Blight, David W. Race and reunion: The civil war in American memory. Harvard University Press, 2001.

Fried, Albert. John Brown's Journey: Notes & Reflections on His America & Mine. Anchor Press, 1978.

Hass, Kristin Ann. Blunt Instruments: Recognizing Racist Cultural Infrastructure in Memorials, Museums, and Patriotic Practices. Beacon Press, 2023.

Loewen, James W. Lies my teacher told me: Everything your American history textbook got wrong. Simon and Schuster, 2007.

Mindich, David T. Z. Just the facts: How" objectivity" came to define American journalism. NYU Press, 1998.

看到文末意识到,目前被主流秩序所设定或承认的恨,其实无法有效地安放一些愤怒。于是,心怀抽象恨意的人混沌又压抑地活着