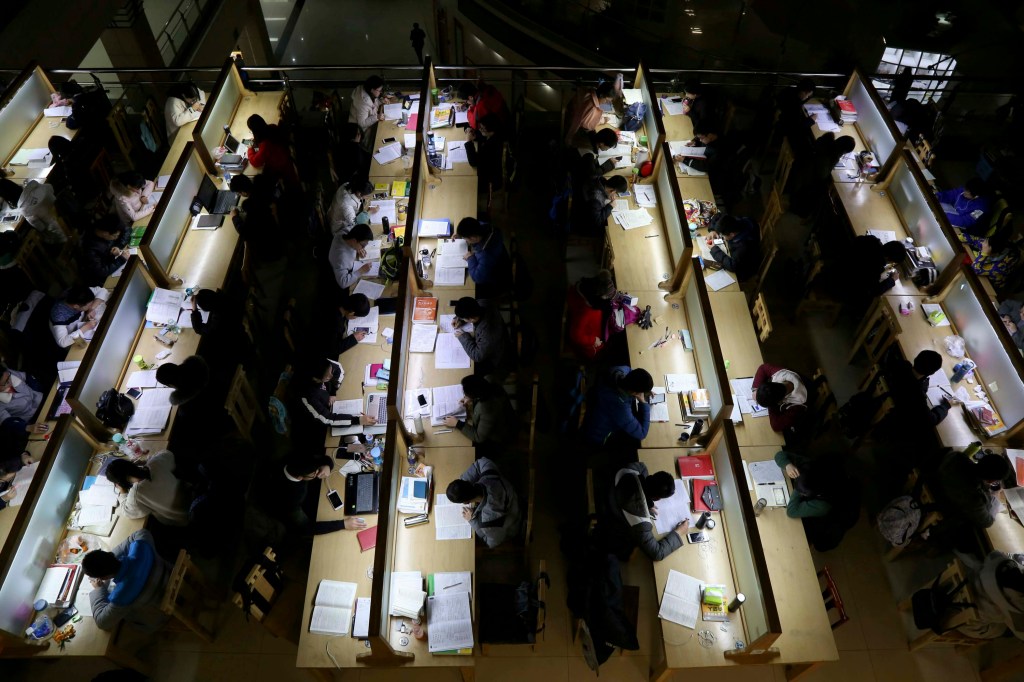

从高考成绩出炉那一刻起,一场为期两周的,围绕着信息、心态乃至财力的战役便正式打响。何谓一个好专业?许多家长迫切地为刚踏出应试教育大门的孩子找到一个确定的答案,将目光投向了一个近年来持续火爆的领域:高考志愿填报咨询。

高考志愿填报老师里,张雪峰是最广为人知的一位,他的观点诸如“所有文科都叫服务业”“普通家庭别学新闻”都曾广泛传播。这些看似夸张的言论也引发了不少质疑。从业五年的高报(高考志愿填报)老师彭天认为,张雪峰的很多观点要辩证看待:热门专业不见得适合每一个孩子,所谓的“天坑专业”(注:多指就业与行业前景差的专业)也可能成为抄底的好选择,一切都要结合院校层次、所在城市、孩子性格和喜好以及家庭经济条件综合判断。

更何况,时代变化飞快,行业的潮起潮落远非个人所能预测。今年3月初,清华大学和北京大学先后宣布2025年拟增加约150名本科生招生名额。同一时期,中国人民大学、上海交通大学、武汉大学等多所高校也宣布扩招计划。而以文科见长的复旦大学,则将今年文科招生比例从原来的30%至40%大幅压缩至20%,同时扩大理工农医类学科招生规模。

这一次扩招的方向清晰地瞄准了人工智能、集成电路、新能源以及生物医药等“国家战略急需”专业。这场被称为“优质本科扩招”的改革,加上3月初中国国家发改委提出2025年“双一流本科再扩招2万人”,正在重塑中国高等教育版图,也将改变无数家庭的命运。

做高报七年的郑颖在刚入行时还会给家长推荐土木工程,到今年,她提都不敢提,“怕被骂”。她也观察到,微电子、人工智能等专业这两年被越来越多的家长和孩子频繁提及。此外,近年来“新高考”改革的逐步推开,高校裁撤文科、扩招理工科的变化趋势,加剧了文科生的劣势地位,也在持续冲击着各专业热度的水位。

接受采访的四位高考志愿填报老师,其中有人从业已有七年,也有人在高回报的吸引下于去年刚入行。每一年,他们每人都会接触10-40个家庭左右。这是一个被焦虑驱动、以信息差为名的行业,身处其中的人如何看待时代变化,又要如何从不确定中找寻确定?

焦虑的父母,涌向高报师

在高考志愿填报这个以孩子的未来为赌注的行当,阶层、地域乃至性别的不平等以一种近乎赤裸的方式显现。

从业七年的高考志愿填报老师郑颖,有时觉得自己的真实身份其实是家庭调解员。

今年高考成绩揭晓后的第二天,一个深圳的家庭找到她,一家三口悉数到场。女孩戴眼镜、梳马尾,文文静静。爸爸是互联网公司的中层,刚坐下就开门见山地表示想让孩子读计算机,女承父业。作为中学语文老师的孩子妈妈皱起眉,马上投出反对票,从近几年计算机行业的日趋饱和,说到互联网领域的“35+危机”,再分析AI对程序员的替代,最后抛出自己同样明确但完全相反的观点:希望孩子学汉语言文学,好考公考编,稳定比什么都强。

郑颖看向一直低着头不说话的女孩,问她的看法。我喜欢看韩剧,想读韩语,孩子声音小小地说。一句话成功吸引了父母二人的炮火。

郑颖在心里长叹一口气。以自己的人生和社会阅历为子女指导方向的父母,和对社会不同领域行业的此消彼长知之甚少,更重视自己兴趣的孩子,是她经常遇到的家庭组合。

在上海做高报四年的沈青总结,家长们反复询问的无外乎三类问题:这个专业容易考研吗?好找工作吗?适合考公吗?

今年,有好几个家长问她,我们孩子这个分数想读海关专业,有没有机会?她心中讶异,要知道,前几年海关专业还是一个需要她主动给家长们介绍的冷门选项。据她观察,近两年同样受到很多家长青睐的还有公安、铁路专业,而它们有一个共同点:包就业。

“疫情之后,我们明显感觉到大家对铁饭碗类专业越来越追捧了。”沈青说,这样的现象在孩子成绩一般、家里经济条件一般的家庭中尤为凸显。

而专业难不难、有没有意思,宿舍是几人间、有没有空调,学校周边可以吃喝玩乐的场所多不多,这些在沈青看来“很实在”的问题是孩子们更关心的,“毕竟读研找工作都是四年之后的事了,但住得好不好,吃得好不好,可是他们马上就要面对的事情”。

当父母和孩子意见不一致的时候,郑颖只能分头劝说,再尽力找他们想法的最大公约数——“但成绩一般,还既要、又要、还要,哪里有这么好的事呢?”

好在,这个深圳女孩家里的经济条件不错,最后志愿表上填了一串中外合办院校,相对兼顾了不那么高的分数和这一家人对学校层次以及专业的偏好。

七年来,郑颖接触了超过150个家庭,大部分是和这个女孩家类似的中产阶层,程序员、工程师、中小学老师、国企职员是父母们常见的职业。“毕竟,少则五六千、多则八九千的咨询费,需要有点家底才能承受得起。”郑颖说。

从业五年的山东高报老师彭天也发现,越是工作好、收入高的父母,对孩子未来的规划越上心,填志愿时的参与度越高。有个女孩的舅舅是高校教授,彭天和他们一家讨论志愿表时,每谈到一个专业,孩子舅舅都会打电话咨询他在高校里的朋友,这家人对孩子的规划也相当明确:本科毕业后读研、读博、做学术。

也有一些经济条件一般甚至拮据的家庭走进高报机构的大门,但结局常常是伤感的。

今年六月底的四川,气温超过35度的一个午后,一位包着头巾的妈妈带儿子找到高报师陈怡。男孩的分数不高,陈怡建议他们多报一些民办高校兜底,不然可能有滑档(注:分数虽达到某批次线却未被录取,被迫参与下一批次录取)的风险。听了这话,孩子妈妈神色惶然,说她得了癌症,在化疗,家里的钱所剩无几,供不起孩子上民办。

彭天也遇到过一个类似处境的孩子。那是一个内向但很有礼貌的女孩,看起来心事重重。她的父母务农,口音很重,和彭天沟通时很费劲。听到孩子可能要读民办大学,他们手一挥,说,念不了公办就不让她念了。彭天看到女孩的眼神一下子变得暗淡了。

在高考志愿填报这个以孩子的未来为赌注的行当,阶层、地域乃至性别的不平等以一种近乎赤裸的方式显现。

对于上海的家庭来说,报志愿的第一原则是尽可能让孩子留在上海,高报师沈青说。找到她的本地家庭,大多家里有房有车,谈到对孩子以后的期待,都说不指望孩子有多好的工作、多高的收入,只要能在父母身边,过个稳定快乐的生活就好。

考公大省山东则是另一幅面貌。彭天说,在很多山东家长眼里,除了公务员,只有医生、老师、律师是正经职业,“其他都是杂七杂八”。她还遇到过一对母女,妈妈对女孩的规划就是读个好就业的专业,毕业后回家乡工作、养弟弟妹妹,然后尽快结婚生孩子。

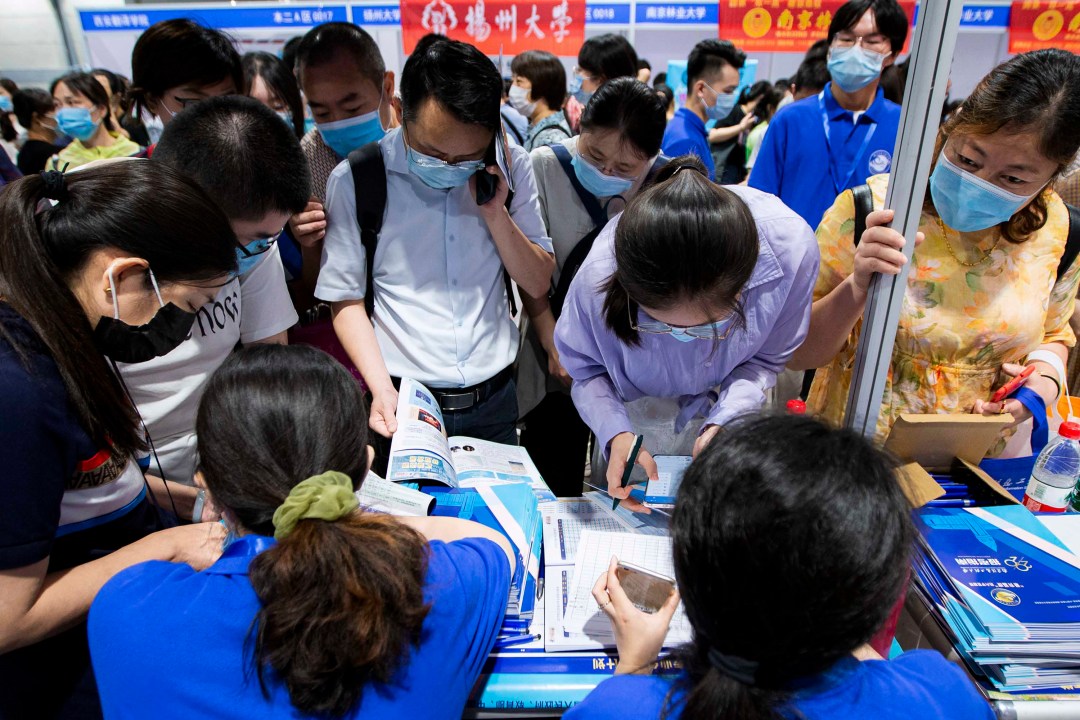

带着各自不同的期待和焦虑,家长们涌向高报师,用真金白银堆出了一个日益膨胀的市场。新经济产业第三方数据挖掘和分析机构“艾媒咨询”的数据显示,2025年中国高考志愿填报的付费规模超过10亿元,另根据“天眼查”数据,中国目前有超过1800家企业名称或经营范围含“志愿填报”的公司。随之而来的是越来越多新人进入高报行业,比如本职是一名高中老师的陈怡,在高回报的吸引下于去年入行,兼职做高报。有经验的高报师,一两个星期就能赚五六万,她不乏羡慕地说。

高报师中,张雪峰无疑是最广为人知的一位。2016年,还是一名考研老师的张雪峰凭借视频《7分钟解读34所985高校》走红于网络,顺势进入高报行业。

近几年,他的观点诸如“所有文科专业都叫服务业”“孩子非要报新闻学,我一定会把他打晕”“普通家庭、女孩、成绩一般,不要报金融,除非你能豁得出去自己”,都在社交媒体上被广泛传播;他的公司推出的的高考填报服务,价格逐年上涨,到今年已至12999元/18999元,却依然在20分钟内被一抢而空。

在郑颖看来,家长们与其说是为专业性付费,不如说是为张雪峰的名气和“牌子”买单。去年花11999元购买过张雪峰高报服务的一位高三孩子妈妈,最后在志愿表上填的大多是计算机、电子信息、电气工程这几类公认的就业前景好的专业。我问这位妈妈,花这么多钱,值吗?沉默了一会儿,她说,“人家是名师,比咱们懂”。

文科危机?

政策与资源都在加速流向理工科。2025年全国高校共新增专业点1839个,2/3是工科,而停招、撤销专业点3600多个,绝大多数都是文科。

孩子是理科生还是文科生?郑颖的高报咨询总是以这个问题开启。

2014年起开始的高考综合改革(也被称为“新高考”),采用“3+1+2”或“3+3”的选科模式(注:除了必选的语数外三科,前者需在物理或历史中任选一门、再在地理、化学、政治、生物中任选两门,后者则是在六门中任选三门),目前已在中国29个省份全面推开。“新高考”模式下,理科生/文科生通常指选了物理/历史类的学生。

遇到理科生,郑颖会松一口气,因为可选的方案有很多:最优解是近几年热度高居不下的计算机,此外统计、大数据等宽口径的专业也是不错的选择,要是孩子分数有限,还可以从生化环材(生物、化学、环境、材料)这些所谓的“天坑专业”中低分抄底进好学校,到研究生阶段再换专业。因此,郑颖给理科生报志愿的过程经常是一团和气,她轻松,家长孩子也满意。

面对文科生,事情就要复杂得多了。根据教育部发布的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引》,物理组考生任一选科组合的可选专业数量都超过了历史组,其中“物化双选”的专业覆盖率都在95%以上,而历史组考生的专业覆盖率全部低于50%。

近年来高校裁撤文科、扩招理工科的大趋势更是加剧了文科生的劣势地位。沈青介绍,今年上海高校的理工科专业普遍大量扩招,有的甚至翻倍招生,但文科专业的招生名额几乎没有变化,在整体考生数量增加约1万人的情况下,“那就是变相缩招了”。山东也是如此,彭天说,今年全省本科扩招1.25万人,其中约2/3只招“物化双选”的学生。据她了解,当地的几所高中甚至已经取消了文科班,“文科生越来越难了”。

在文科生本就不多的可选专业中,大部分又被以张雪峰为代表的舆论声音列为风险项——小语种只是工具,没有壁垒;金融学也是不能报的,不适合普通家庭;新闻学更是绝对要被排除在外的,“在中国本科专业目录里边,你闭着眼睛摸一个都比新闻好”。

这样的焦虑并非无源之水。近两年,政策与资源都在加速流向理工科。据“智谷趋势Trend”统计,2025年全国高校共新增专业点1839个,2/3是工科,而停招、撤销专业点3600多个,绝大多数都是文科。

不过,对于网络上流传的“文科危机论”,郑颖并不认同。她承认文科生在大学专业上的选择空间有限,但她不认为文科生未来的出路少。

今年她辅导的12个学生里只有一个文科生。那是一个很活泼的女孩,成绩一般,被问到选择历史组的原因,大大咧咧一笑,“实在学不会物理了”。她爸妈很是发愁:“张雪峰说文科都是服务业,我们家孩子以后怎么办呢?”

对于文科生,首先学校大于专业,郑颖对女孩父母斩钉截铁地说。她解释,理科跟文科不同,理科生一定要选好专业——如果选了化学,但学一半发现自己其实喜欢物理,再转专业会非常困难——但是文科各专业之间的壁垒没有那么深。院校层次这时候就显得尤为重要。学校越好,保研率、考研录取率越高,能接触到的人也不一样,眼界会完全不同。“用专业换院校层次,归根结底是一个性价比的问题。”

再谈具体的专业,郑颖问女孩平时有什么爱好。了解到她英语成绩不错,平时也喜欢看美剧、听英文歌,郑颖建议她可以试试英语专业——“文科生之后的路都是靠自己走出来的,大概率跟他们大学学的专业没有太大关系,这样的话干嘛不在大学里学一个自己喜欢的?而且英语是基础,能用的地方有很多。”

她也遇到过想读历史的孩子,但家长担心这个专业之后不好找工作,很犹豫。她把可能的工作方向拆分开来逐一分析:历史老师是个常规的选择,要是孩子对历史有持续钻研的兴趣,可以争取进研究所或者博物馆,再不济也可以做文科专业普遍能做的文字类工作,出路其实很多。她这样一解读,孩子开心了,家长也安心了。

财会类这样的的技能型专业也是郑颖经常会给文科生推荐的,进可考证、考研、留学,以后进金融机构,打开职业道路的天花板,退可做会计和出纳,考公考编也是一个备选项。

“只要想清楚,文科生的路一点不窄,只会越走越宽,”郑颖总结,“理工科打的是经济基础,文科做的是上层建筑,社会是需要文科生的。”

没有永恒的潮流

有的家长对国家的芯片政策、集成电路发展侃侃而谈,好像孩子读了微电子专业,就已经一只脚踏进了华为和中芯国际。

沈青自认为做高报的时间不长,四年——刚好是念一个本科的时间——而她已经目睹很多专业潮起又潮落。

她刚入行时,很多家长孩子“一门心思奔着金融经管专业去”,但降薪裁员潮席卷金融业后,这样的声音她越来越少听见了。

断崖式遇冷的还有建筑类专业。七年前,郑颖还会给家长推荐土木工程,到了今年,她提都不敢提,“怕被骂”。去年才入行的陈怡则是直接进入后一阶段,以建筑学为圆心,辐射到土木工程、工程造价、城乡规划、风景园林等一系列专业都被她列入了“黑名单”。

取而代之、越来越热的是计算机和人工智能。还有一个后起之秀是与芯片息息相关的微电子专业。2015年,中国公布了首批9所建设和17所筹建示范性微电子学院的高校名单,这28所高校多为家喻户晓的综合性名校或理工类重点高校。近年来“芯片热” 升温,不在此名单的高校也开始争相布局微电子专业。据“阳光高考网”,近5年中国有34所高校新增了微电子专业,目前全国共有131所高校开设该专业。不过,新设微电子专业的高校良莠不齐,并非都具备开展相关教育的硬件和师资资源。

有的家长找到沈青时对国家的芯片政策、集成电路发展侃侃而谈,好像孩子读了微电子专业,就已经一只脚踏进了华为和中芯国际。

她常常会劝,微电子比计算机难学很多,但是收入不一定比计算机高,要不要换一个?这是她委婉的说法,更实际的原因是,在她看来集成电路行业当前的热度更多是泡沫,而现在这批孩子本硕毕业已是七年之后,到那时,“这个泡沫不一定还在”。她也认为,集成电路是个重资产而非重智力的行业,很依赖于国家整体的战略布局,而计算机则相反,重智力而非重资产,对大部分普通家庭的孩子来说更适合。只是,能听得进去的家长不多,沈青形容,“一个个致力于为我国集成电路事业做出贡献”。

郑颖也遇到过一些学生对“天坑专业”有执念,就想学土木、学生物。这种时候,她大概率会遵照孩子的喜好,“毕竟学是他们自己上”。她的另一层考虑是,时代变化飞快,一个专业在天坑和香饽饽之间转换可能只要几年,“没准他们大学读完之后,行业又好起来了,谁知道呢”。

高考志愿要怎么报才是以不变应万变?在陈怡看来,最大的“不变”是学生的喜好和性格。MBTI、霍兰德职业兴趣等测评是她常用的工具,看看孩子的思维模式是偏理性还是感性,是喜欢和人沟通还是倾向埋头做事。“看似不景气的专业,只要孩子喜欢,愿意钻研,一样能学出来。你给他规划一个当下很火热但他不喜欢的,没有用,反而可能害了他。”

不同城市的产业布局和经济圈建设规划,也是陈怡会参考的重要因素。以她所在的四川省为例,电子信息和食品领域的产业链资源相对完整,选择这些专业的孩子自然有更多就业机会。

彭天和家长沟通时,还会重点问问家里在不同行业内的资源情况,看看在哪些方面能帮到孩子。之前有一个在医院工作的妈妈找到她,明确提出想让孩子学公共事业管理,一个许多人觉得很“虚”的专业。这位妈妈想得清楚,“只要她能上这个专业,我就有办法把她安排到医院的行政岗工作”,甚至为此浪费十几分也要报。

“专业好坏没有绝对,都要看和孩子的适配度,以及孩子的未来规划。”彭天总结。

近两年,多家互联网企业推出了AI填志愿服务。郑颖认为这个“新对手”尚不足以对高报师构成威胁。一方面,现在AI提供的信息还有很多不准确之处。有的家长拿着AI的建议来找她,她一看,冲、稳、保的专业和学生分数线都是不匹配的。

更重要的是,面对充满不确定的未来,很多家长孩子需要的与其说是一份规划详尽的志愿表,不如说是倾听、鼓励、安慰和陪伴。

郑颖发现,很多家长私下已经做了不少功课,对专业有了大致想法,但是自己吃不准,也怕耽误了孩子,找到她其实是想找一个更专业的人“上个双保险”。所以,尽管有时候她对某一个专业的前景也不是那么确定,但也会保持坚定的语气,“让他们安心,勇敢搏一搏”。

彭天则会格外留心那些高考成绩一般的孩子。她今年辅导的学生中有一个刚过本科线一分的女孩,和这家人见面那天,她父母一直念叨着,辛辛苦苦供她读书这么多年,结果才考这么点分,真是不争气。女孩低着头,默默掉眼泪。

因为女孩只高出分数线一分,加上她是文科生,彭天基本确定,无论怎么报志愿,她都无法被本科院校录取。尽管如此,彭天那天仍然花了两个小时给女孩排志愿表,也和女孩聊她喜欢哪个城市,想读什么专业,对大学生活有哪些期待。

看女孩仍然神色萎靡,彭天放下志愿表,对她说,上不了本科,不代表人生就完了,好的专科院校的就业情况不见得比本科差。女孩抬起头,眼神亮了一点。

“你能考上高中,已经是同龄人里的前50%了,现在你能过本科线,几乎是这50%里的前1/3了,”彭天接着说,“人生还长着呢,不要灰心,几年后再看。”女孩用力点了点头。

(文中受访者均为化名)

但文科博士過剩 https://news.qq.com/rain/a/20231101A029EP00

另外端的podcast的選題,女性讀博的困境,跟這篇文章的暗線:全球高校都減少在文科投入的佔比。兩者是互相映照的。受限於文化,性別定型等原因,女生更傾向於選擇文科,可是文科的資源縮減,供應過多,就業前景不佳等問題,也會讓大量在高校修讀文科的女性不願繼續讀博。這股重理科輕文科潮流甚至正在和厭女情節合流成為一股反建制反菁英的厭女潮流。

哎其实,端的受众与这些填报志愿的家长几乎没有重合,不少见解也到不了那些家长头上。

但作为一个在校大学生,也想,其实首先本科阶段专业不是那么重要,进了学校还是很多机会辅修或者转专业的,关键其实要去到一个高的平台,进入好圈子;其次虽然集成电路的薪水现阶段不会高于计算机,但我们也得始终知道,可以有无数个大模型但只有一个英伟达,集成电路未来的大规模投入还会持续增长,直到追平美国;而且,做硬件的相对计算机不会那么好被AI取代,由于AI现在计算机对人的要求比以前高得多了。 但话说回来集成电路能够有实力开设的学校其实非常少,大多数人也是被养蛊。 最后的最后,作为一名即将读研的学生,只想说,赶快拼命这十年内实现阶层跃升吧——不然就会等待被失业。已经快来不及了

关心83%的那部分孩子的,可以找找端之前出过的中专和职高的文章。

期待83%

「你能考上高中,已經是同齡人裏的前50%了,現在你能過本科線,幾乎是這50%裏的前1/3了,」

所以剩下的 83%呢? 他們的人生故事彷彿已是無人關心了😕(不是針對端的這篇報導,而是說整個公共領域對於這83%的人似乎都是以忽視甚至是歧視的態度去看待)

「在鄭穎看來,家長們與其說是為專業性付費,不如說是為張雪峰的名氣和「牌子」買單。」

在我看來更多的時候,張雪峰能起到的作用可能是衝擊原本家庭關係與權力結構,又或是轉移矛盾的權威😂。不論最後畢業以後前途如何,「這是張雪峰老師給的推薦」能將責任和衝突從家庭之間轉移到跟張雪峰身上。

「從業七年的高考志願填報老師鄭穎,有時覺得自己的真實身份其實是家庭調解員。」

確實如此,高考填報志願其實是家庭權力結構,相處模式,價值觀差異等關係問題的總爆發。