11岁时的某一天,我正走在一条路上,突然在几米之外看到一只小猫。它的灰色毛发蓬松,看起来十分无助,孤身在路边徬徨。

我停下来,慢慢伸手去拿了一块石头。那是一块鹅卵石,大小约和我的拳头差不多。突然,一股奇异的冲动涌上心头——有某种东西在我内心深处驱使著我,仿佛我需要向自己证明什么。

我瞄准,然后投掷了出去。

石头在空中画出一道弧线,重重地击中了小猫的头。小猫立即逃走了。

整件事情几乎没有发出任何声音。

我僵住了,内心既感到震惊又莫名的骄傲——毕竟,我打中了目标,我当时是这么想的。最终,我继续走著,好像什么都没有发生过一样。

直到今天,我仍然不知道那股突如其来的暴力情绪是从何而来。为什么我会扔那块石头?那一刻的我到底是谁?不管那是谁,我都对那个人感到恐惧——同时,我对自己的行为感到深深的羞愧。

那只无辜的小猫的画面依然清晰地刻在我的脑海中。

要是我当时没有扔那块石头该多好啊……

我叫Alexander Zenker,1988年生于莱比锡(曾经的东德),是一名游戏开发者,拥有自己的公司ROTxBLAU,总部位于莱比锡。在过去的四年半里,我一直在进行一个游戏项目,这个项目提出了一个问题:暴力、仇恨和纳粹意识形态如何在一代又一代人之间通过沉默得到传递?换句话说,今天的我们内心深处还有多少纳粹的成分?

这个游戏项目名为《我的奶奶(88)》(德文:Meine Oma(88))。除了是一款游戏,它同时也是一种公共介入、与家庭的对抗、以及对艺术/历史/心理学的研究。

这款游戏将以非线性的时光旅行故事的形式呈现,探索了一个虚构的德国家庭中最黑暗的真相。它基于一系列真实的故事,而游戏中虚构的奶奶将这些故事强烈地扭曲。玩家的任务是作为孙女去揭开这些故事、揭示隐藏的黑暗真相,并且理解它们如何被一代代地传承下来——同时又不完全失去与家庭的联系。

在《我的奶奶(88)》的开发过程中,我记忆中的死魂灵们不断地向我提问:

“我是一个纳粹吗?”

不幸的是,尽管我不愿意这么说,但我不得不坦率地回答:

是的,我内心的某个部分,无疑仍然是个纳粹。

我想通过这篇专栏来描述我的旅程——我如何发现自己内心的纳粹,如何理解暴力的代际传递,以及如何将我心中的纳粹化为一种自我憎恨、并最终通过一个游戏项目来处理它。

1. 我心中的纳粹

在项目初期,我跟随著直觉和那些令我困惑的童年记忆——许多次无法解释的暴力发作——在黑暗中摸索了很久。直到现在,当我动笔写下这些文字时,这些记忆之间的联系才变得更加明确起来。

我不到11岁的时候,和我的家人以及他们的一些朋友们一起在捷克共和国的一个小农场度假。当时发生了一件奇怪的事。那是假期的最后一天——我们马上就要离开了。

我父亲的挚友抱起了我们住宿的客栈里的那只猫。他轻轻抚摸著猫,和它说话,然后慢慢地走向附近的森林。接著,突然间、毫无预警地,他把猫举起来,像是在参加奥林匹克掷铅球比赛一样,将猫猛然抛向空中。

猫发出一声尖叫,消失在旁边森林的树木中。我再也没有见过它。

那一刻极其短暂、令人不安,且完全不合情理——再也没有人提起过它。它就这样发生了,仿佛把猫抛向空中是告别的习惯。没有任何道德的框架来解释它、也没有人关心过这件事。那时没有,那之后也没有。

这种对无辜生物的突如其来的暴力从何而来?

问题的答案依然模糊,但后来开始浮上水面的事实是:这位我父亲的挚友后来显露出自己是希特勒的热衷崇拜者,并且支持纳粹意识形态。

作为小孩的我很喜欢这个人。他对我而言是个有魅力、友善、强壮的人。他是个纳粹的事直到很多年后才显现出来。

这其中发生了什么?这段记忆不正和文章最开头的那段类似吗?它们都是突如其来的暴力爆发、完全不涉及任何可能需要暴力自卫的情况。这两个行为似乎更像是来自娱乐的需求,而不是保护——就像为了自我感觉良好而开的玩笑,但其中有种虐待狂的快感。

我突然发现自己像是那个扔猫的人,好像我无意识地模仿了他——尽管他的行为让我深感不安。

为什么我会做同样的事?为什么我也会对一只猫施加无谓的痛苦?

西格蒙德·弗洛伊德称之为“与攻击者的认同”——一种防御机制,用来帮助孩子应对恐惧,一种自动的适应方式,用来保护自己免受暴力环境的影响。

那一刻、作为一个小孩,我在害怕那位“朋友”。

也许我想通过模仿他来克服自己内心的恐惧?但这不也就意味著我成为了那个人——而其恰好是一位狂热的纳粹分子?这是不是一种暴力的传递?

如果是的话,这个过程发生得非常迅速。我所做的只不过是看著我父母的熟人进行了一个暴力行为。然而,我自己也就此变成了施害者。如果这种传递如此迅速,那么在家庭中,这种不被察觉的传递会有多少呢?

为了更好地理解我内心的纳粹来自何处,我开始挖掘我家族的记忆。

2. 这个纳粹来自哪里?

我从我父系亲属们的故事中发现,暴力的传递自我的曾祖父时代就开始了。他曾是战争中的一名纳粹士兵,但他从未谈及过这段经历。他到底参与了什么样的罪行呢?

无论如何,我的祖父在青少年时期经常被他毒打——打得非常严重,以至于我祖母至今记得祖父曾经满身是血地躺在角落里。

她当时常说那是“一顿鞭笞”。

因此可以说,我的曾祖父将他过去的暴力传递给了我的祖父。这也可能意味著——如果借用“与攻击者的认同”这一心理机制的话——他只不过是在某些时刻目睹了其他人施暴。

我的父亲,则在童年时因为不听话而经常遭到祖父用皮带毒打。对我来说,我的父亲“只有”在我做得太过分时,会偶尔“失手”打我。

身体上的暴力从一代传到下一代——似乎随著时间的推移而有所减少。

然而,尽管我的曾祖父保持沉默,我父亲对纳粹时代依然保持著好奇,而他也将这份好奇传递给了我。

我的父亲1965年出生于东德(德意志民主共和国)。东德虽然官方宣称自己是反法西斯的,但到了1950年代,这个国家已经放弃了对自己纳粹时代的刮骨疗毒。虽然这一苏联影响下的政权比西方国家更彻底地处理了第三帝国时代的加害者,但到1950年代中期,纳粹问题已经被普遍宣布为“完全克服了”。那时人们宣称自己是“坚定的”共产主义者和反法西斯者。

然而,旧的纳粹模式不会一夜之间消失。它们只是深深地潜入了集体的潜意识——渗透到了家庭、课堂和工作场所。

我的父亲从未谈及过第三帝国的罪行。他至今仍不愿谈论。但是,他却会满怀热情地谈论德国工程的“德国制造”,并曾到过德国历史上“重要”的场所。

举例来说,我就是这样早早知道了德国轰炸机“容克斯 88”或者历史上第一架喷气式飞机——“梅塞施密特262”。每当提起这些话题,他总带著一种有些可疑的自豪感。

父亲在我大约七岁时就将这些飞机的塑料模型送给我组装,我仍然记得那种浓烈的胶水气味,以及组装零件的细腻精巧的工作。

当时,我根本不知道这些机器做过什么,也不知道它们是用强迫性劳动制造出来的。

对我来说,它们代表著冒险、自由和力量——对于一个本来就缺乏情感教育的七岁男孩来说,这些情感极具吸引力。

转回来说我的父亲:

他也曾充满热情地参观过德国的历史遗址,比如位于图特堡森林附近的赫尔曼纪念碑、拥有“黑太阳”瓷砖图案的威维尔斯堡城堡,或者带有巴巴罗萨皇帝雕像的基夫豪泽纪念碑。

这些地方对于老一辈和新兴的右翼人士来说,代表著“德国的力量与身份”——某种直到今天仍然值得自豪的象征。

我父亲解释说,他参观这些地方是因为他对德国历史的迷恋。但当他问到德国历史中黑暗的一面——比如六百万被谋杀的犹太人——他总是沉默不语,什么也不说,迅速转换话题。

直到今天,我仍然不确切知道他如此行为的原因,但我怀疑他也在像我一样,寻找有关他家族起源的答案。然而,他传递给我的是一种微妙的对“德国制造”产品的正面联想,对德国啤酒纯酿法的推崇、对德国纪念碑的浪漫化、对德国国家足球队的无意识自豪。

所有都成为了我内心的纳粹的一部分。

在我母亲这一边,则发生了完全不同的暴力传递方式——整形手术。

我母亲1964年出生。在东德读书时,她曾经遭到过同学的取笑。当时具体发生了什么,我并不清楚——她从不提起——但她害怕同样的事情会发生在我身上。所以在我上学之前,她决定让我做耳朵整形手术,因为在她看来,我的耳朵太突出。

我所谓的“招风耳”被贴了回去。我的父亲毫无反对地同意了。我的耳朵被缝合在头皮上、用线拉紧,目的是让它们长成更“正常”的样子。

我母亲是想保护我——但对我来说,这成为了一个永远无法愈合的伤口。我的耳朵依然敏感,经常堵塞,因为耳道太窄,无法正常排水;耳机无法戴住;耳道经常会发炎。

而且,尽管这一切努力,我在学校还是遭到取笑。

本来是出于好意的干预,结果却成为了我母亲为我带来的羞辱的永恒提醒——这一羞辱直到今天在家中依然无人提起。但更具毁灭性的是,将标准化的身体形象强加于孩子身上、并通过身体干预来加以修正的现象,已经成为了常态。

这次手术并没有任何医学上的理由。直到开发《我的奶奶(88)》这个项目时,一位朋友指出了这次手术的残酷的荒谬性——一个一直被呈现为“正常”的手术。

由医生。

由朋友。

由我自己的家人。

我母亲做出的这个决定,也是暴力传递的一种形式——一种至今无意识地塑造了我的思想和情感的暴力。

3. 纳粹社会

我相信我的故事并非例外,许多德国家庭在某种程度上都有著类似的经历。在社会层面上,我不禁想问,我们应该在多大程度上把我们文化中的这一盲点视为一种大规模的现象?这难道不是一种教育的缺失——不去与自己的家族对话,以便理解自己的情感和思想吗?

我认为这是一个普遍的人类问题,出现在大多数文化中。

让这个情况在德国变得特别棘手的是,纳粹大屠杀——这是人类历史上最为可怕的罪行之一——不能仅通过家族成员之间的沟通就得到妥善的处理。在学术上,对暴力之代际传递的研究使我们我们可以得出这一结论:情感上,我们仍未真正理解那个时代的罪行。

然而,不论是意识形态层面的还是非意识形态层面的暴力行为,仍在我们的社会中不断重演,过去这几年就显示了跨代纳粹意识形态传递这一话题的紧迫性。

在新冠疫情期间,一种社会达尔文主义再次浮现——这正是我们在纳粹时代最后一次见到的并且被常态化的现象。在希特勒被选为总理的87年之后,同样的问题再次浮现:社会是否应该限制自己的布尔乔亚式的舒适来保护其弱势群体。

“让老人去死吧”不再只是社会边缘的低语——它突然成为了中产阶级主流的一种可接受观点。在自私的实用主义之下,生命的价值迅速被贬低,而直到今天我们仍然能感觉到这种社会分裂。

德国另类选择党(AfD)的崛起——这是一个如今已被德国国内情报机构正式认定的极右翼政党,但今年仍然成为了联邦议会选举中第二大力量——或许是最明显的例子。德国的右翼转变不再是边缘现象——它已经成为一场中产阶级运动。

值得注意的并不仅是他们言论的内容,而是它们的策略和情感语调:对国家安全的呼吁、对排斥少数群体的要求、对澄清身份定义的渴望——所有这些都回响著权威主义的模式,而这些模式从未完全消失,现在已经被重新启动。

为了将国家的政治中轴向右推动,AfD越来越多地通过其术语和话语体系反映出旧纳粹的意识形态,这些言辞回响著法西斯主义的修辞:推崇“雅利安种族”的概念、将人们分为有价值和无价值的生命、像“民族取代”和“人口转移”这样的词语逐渐成为该党的语汇之一。

这些例子清楚地表明,德国社会及其记忆文化存在著一个严重的问题。作家Max Czollek在2023年如此说道:“德国的记忆文化存在著自我形象与行动之间的矛盾——或者说,是行动的缺乏。”

Czollek所指的“自我形象”几十年来由纪念碑、纪念场所和政治演讲所塑造,这些都是为纳粹政权的受害者所设立的:位于柏林的犹太人大屠杀纪念馆、约9万块“绊脚石”(Stolpersteine,刻有纪念纳粹受害者的路面石块)、全德国300多座博物馆、纪念碑和纪念场所,或者1月27日(奥斯维辛解放日)和5月8日(德国国防军投降/第二次世界大战在欧洲结束日)的纪念讲话。

我所理解的“行动的缺乏”是指缺乏一种内向的凝视——对历史和自身的自我反思和情感上的对抗。

要理解纳粹德国在多年来所犯下的恐怖规模、罪行的深重,并不容易。人们对家族成员的加害者角色的沉默在几代人之间持续著。这并非巧合——为了避免发疯或被社会所排斥,太多的羞耻和痛苦被隐藏起来。

然而,暴力的传递仍在继续。

当这样的灾难在世代间被刻意沉默、而其印记被无意识地传递下去时,我们称之为跨代传递(transgenerational transmission)。

这一术语最初是在描述犹太人大屠杀幸存者的后代时提出的。今天,研究越来越多地将前代加害者视角的影响纳入其中,而这种反思的形式现在越来越多地出现在各种组织和纪念场所中。

心理学家Jürgen Müller-Hohagen博士发表了多篇关于跨代传递的文章——包括关于德国家庭中加害者角色传递的问题。他认为威权主义的纳粹暴力并未在第二次世界大战结束后结束——相反,它在家庭或工作场所中通过语言、身体或性暴力、虐待、威权式的育儿方式,或者过度严厉的惩罚而继续存在著。

这种加害者角色的传递不一定是通过孩子所接受的明确意识形态来实现的——而是通过无意识的适应,作为一种心理防御:通过对暴力的合理化、与攻击者的认同,或是将暴力移置到行动中。这是一种可能跨代延续的模式——直到它被反思、理解并加以对抗。

幸运的是,Müller-Hohagen博士是我们《我的奶奶(88)》制作团队的顾问之一。

4. 游戏开发历程:如何将纳粹变成玩具

在发现我自己内心的纳粹、分析其来源并检视其社会意义后,我现在想聚焦于如何处理我们内心的这一部分——如何将这些观察转化为一个电子游戏?

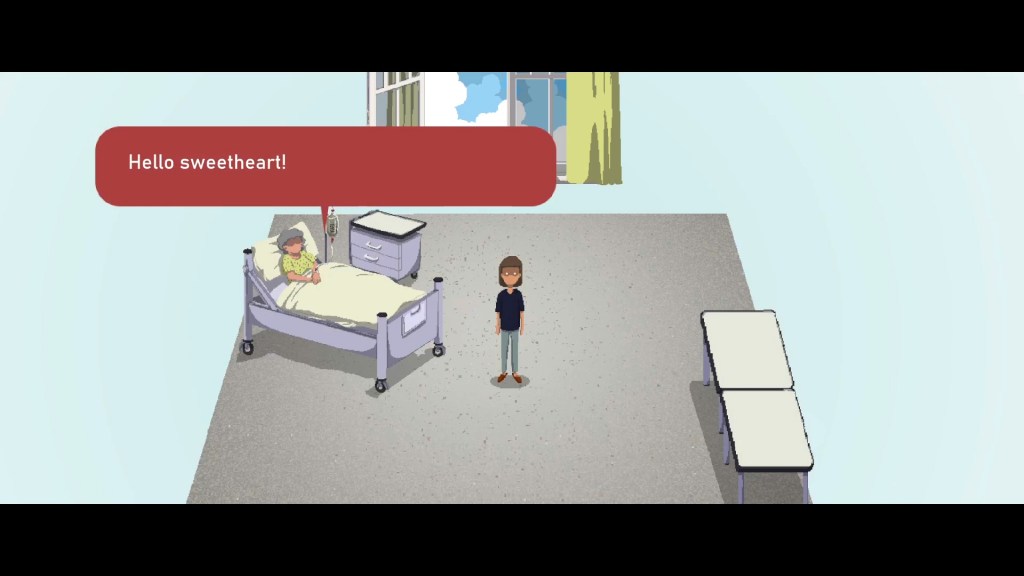

我们通过游戏主角内心的冲突来探讨这一“自我憎恨”的主题:一位孙女前往医院看望垂危的奶奶,时间设定在2022年。一场简短的对话变成了一段时光旅行——突然间,这位年轻女性发现自己进入了奶奶的记忆世界。特别之处在于,她可以决定故事如何发展。

游戏的灵感来自于现实中的对话:奶奶讲述故事,孙女可以选择听或质疑,但玩家在游戏世界中的行动范围比现实更为广泛。

游戏中的奶奶作为一个全能的叙事者,讲述她的故事并给予孙女具体指示——这基于“玩家面对叙事者”的游戏设计理念。如果孙女遵循叙事者的指示,她会获得心型图标,使她能更轻松地穿越这个世界。但是如果她违背指示,她会失去心型图标并失去移动自由——但会获得接触新故事的机会。在这些新片段中,孙女可以揭开那些先前被沉默的家族黑暗真相。

我现实中的奶奶们是纳粹时代的最后一批生还见证者。虽然她们在第二次世界大战结束时只是孩子,但她们仍然经历了很多,尤其是对战后时期的记忆尤为深刻。这些对话成为了我们游戏中奶奶角色叙事的起点。

我开始更频繁地探访我的奶奶,询问她们过去的事情,并记录下这些对话。我发现她们讲故事的联想方式特别迷人。只需问一个简单的问题——“你是在哪里遇见你最后一任丈夫的?”——你就会听到一个跨越数十年的漫长叙事。故事进程中会不时出现小插曲和记忆片段,在某个时刻与当前的主线故事产生联系。

这种联想式的叙事结构成为了《我的奶奶(88)》中玩家体验的核心。它通过一个不断变化的游戏世界来表现。景观、物体和角色可能会在与单个物体互动时突然出现、消失或改变。这种变化带来了一种迷失感,因此玩家需要一些稳定的元素来帮助导航:可收集的记忆物品。这些物品能帮助玩家在之后更轻松地重新进入游戏的特定部分。

对孙女内心冲突——她的自我憎恨——的解决是她的主要动机。受内心的恐惧驱使,她将与纳粹共谋的责任投射到她的奶奶身上,并且尝试作为一个客观的叙事者,通过对游戏中发生的一切进行评论来巧妙地对玩家施加压力。她试图找到一个可以责怪的人,希望能揭露他们,从而解脱自己于内心的冲突。

但这是徒劳的——通过以和自己当初被对待的方式来对待亲人,她延续了暴力的循环。最终,自我憎恨被揭示为她自己的一部分——只有当她成功打破这个循环,并以同情和冷静来回应时,这部分才能被克服。

这也是为什么玩家必须反复做出对抗奶奶的决策——超越了“玩家面对叙事者”的二元游戏逻辑,叙事者不再是敌人,而是一个活生生的人。

当奶奶无法完全敞开心扉来面对某个真相时,这一点会被显示出来——特别是在时机不对或她太过于虚弱的时候。是否做出正确的决定,必须通过读懂当下来判断——评估奶奶的情绪状态。如果玩家盲目地遵循他们学到的游戏逻辑,他们将会失败。

他们必须学会两者兼顾:质疑权威,并在必要时抵抗奶奶——同时在时机合适时提供情绪支持,不屈服于孙女的自我憎恨,而是去选择和解。在剧情激烈的时刻,决策会限时进行,以增加压力并挑战玩家的直觉。

游戏中的故事既不完全是虚构的,也不完全是事实的。它旨在为玩家提供一个强有力的认同点。为了这个目的,游戏中的家庭成员从未被具体命名——他们只是被称为“奶奶”、“母亲”、“曾祖母”等等。

这个故事还由许多来自大家的个别回忆构成。从2025年1月到4月,我们发起了一个公开征集活动,名为“告诉我们你的故事”,收集来自德国各地的家庭记忆,这些记忆暗示著与纳粹时代之间的关联。以文本、语音信息和视频等各种形式,我们一个收到了50个故事。

有些故事极其复杂、极具挑战性,长时间地回荡在我们心中。某曾祖父曾用烧红的匕首把纳粹党卫队的SS刺青从皮肤上割下来;某奶奶曾双眼闪闪发光地描述希特勒演讲的场景;某曾曾祖父,据说“只是个电影制片人”,曾被拍摄到向希特勒和戈培尔展示一部电影的原型。

在这些激烈的证词中,也有一些较为安静但感人的时刻。某祖父,先是在精神上失去了他的哥哥——哥哥被纳粹意识形态强烈扭曲——随后这位哥哥又死于战争,然而祖父终其一生都深情地佩戴著哥哥的戒指;在集中营中,一位犹太医生在没有麻醉的情况下偷偷为一位阿姨进行中耳手术;一位逃往荷兰的犹太奶奶因为有著维也纳口音,而在战后被称为“纳粹”。

我们的目标是创造一种亲近感——让每一个故事细节仿佛都是邻居或朋友家族的记忆。这个故事旨在触动玩家——无论是在情感上还是主题上——并激发他们反思自己的家庭历史。

我们在家庭中经历的往往不是完全的沉默——而是半沉默,一种故意省略某些部分的叙事方式。在许多这样的对话中,我感受到的并不仅仅是没有说什么——而是用其他东西来取而代之。

正如Daniel Kehlmann在他的文章《来吧,幽灵》(Kommt, Geister)中所写,压抑是通过故事外的糖衣、无意义的重复和迷人的景观来实现的——直到过去变得如此柔和、以至于不再痛苦,即便你仔细观察也无法察觉。

我们的游戏目前处于开发的Alpha阶段,游戏的第一个演示版本计划于2026年第一季度发行,完整版将于2026年底发行。整个制作过程由私人Alfred Landecker基金会和Brandenburg Memorials基金会资助,并由我们的工作室ROTxBLAU开发。这是我第一次参与如此大规模的项目。项目刚开始时,我独自一人缩在我的小房间里,打算发明一个“德式游戏循环”(German Game Loop)。我想将代际暴力的螺旋转化成一个游戏循环——以便我能摆脱自己的过去。现在,它变得更加复杂——也更庞大。

然而,我仍然希望,当我完成这个大项目时,我能够回顾一切,说道:我不仅认识了我心中的纳粹——还学会了接受并安抚他,让他再也不会走入这个世界、伤害我或任何其他人。

在理想的情况下,《我的奶奶(88)》的玩家也能经历同样的过程。

好棒的叙述,想到了德国的电子音乐文化,也是年轻一代抵抗身体中历史记忆的一种方式。

多謝。很喜歡這報導。

我一直相信「遊戲」是思想的載體,就如「文字」一樣。