作为后疫情时代表现最好的旅游市场之一,日本国际游客数字自2020年跌入低谷之后,2022年第四季起一路攀升,翌年第三季便超越疫前数字高峰,并加速至今。2024年访日外国旅客接近3687万人,较2019增加15%,此趋势持续加速,仅今年1月,访日游客预计人数便达3,781,200人,大幅超越前高纪录(日本国家旅游局JNTO统计)。其中中国大陆游客超越韩国而位居其首,台湾与香港分列第三、第四,且就算是后者,也大幅抛离排名其后的国家与地区数倍之多。

此势头在民间也有气氛反应。本来疫情前,“去日本好似返乡下(回家乡)”的说法已在香港流传多年,作为香港人对自己竟然如此热衷赴日旅行的打趣;疫后随日圆疲弱,港币因与美元挂钩而令港人旅日成本降低,赴日旅行成为相当多香港人疫后报复性消费的热门选择;相似状况也出现在台湾与大陆,后者更因旅游签证政策的大幅放宽而数字攀升,而此前,尽管大陆在游日人数整体所占比例较低,但它仍是最大的支出来源(the biggest source of expenditure)。

从春日赏樱,盛夏花火大会,到漫山遍野红叶,白雪皑皑的雪国,仿佛一年四季尽是游日旺季。不仅东京、京都、福冈等主要城市游客络绎,鸟取砂丘,藏王树冰,立山黑部甚或纪伊山脉圣地,也多有自然爱好者的异国足迹。而华人来日本,除在旅游胜地多有听到本来熟悉的中文于空气中熙来攘往,也必然试过在居酒屋或拉面店听到邻桌以华语畅谈。香港人游日是“返乡下”,台湾人又认日本为精神文化故乡,此“乡”与彼“乡”有何不同?近年大批中国留学生进驻日本,亦有新一波移民酿就大陆“润日”前所未有的高峰,缔造了包括独立书店、高级中餐在内的日本新一波华人圈,新的社群与生活方式。

中港台三地各自的历史脉络,与日本各有渊源,且渊源之间差异甚大。究竟“日本”对三地华人来讲,各自意味著什么?而为何不同的脉络、情感状态,却似乎造成“不约而同”的游日、移日热潮?

中港台三地,以各自历史脉络来讲,与日本一国可谓各有渊源,且渊源之间,彼此差异甚大。究竟“日本”对三地华人来讲,各自意味著什么?为何不同的脉络、情感状态却造成了“不约而同”的游日、移日热潮?这一期文化圆桌,我们邀请了四位来自香港、台湾、大陆的媒体工作者及艺文创作者,他们都拥有旅居或长期定居日本的生活经验,对日本社会文化各方面素有研究,对谈中,他们尝试比较三地日本情意结之异同,并深入剖析疫情后“华人在日本”所出现的急遽变化。

【与谈人】

林琪香:旅客,卖文人。30岁前在香港媒体当编辑,30岁时离职往京都留学。在日定居十多年,替杂志写文章,也在京都一家工艺艺廊当过经理。最近忙于修复爱知县瀬户市一幢百年老宅,作为艺廊及综合文化设施。出版过书籍《好日。京都》、《器物无聊》,并将于2025年6月在台湾推出新的旅日杂文集。

李照兴:香港作家,文化评论人。个人或合编作品包括《香港101》 、《潮爆中国》、《王家卫的映画世界》等,新作《等到下一代:香港流行文化与身分认同史备忘》。过去二十多年于香港、北京、上海从事媒体及城市记录创作。近年穿梭东京、台北、香港开展跨域华人文化及生活圈的记录与研究。

刘柠:北京人,作家、译者、策展人。早年曾游学东瀛,后服务日企有年。白领时代即致力于媒体写作,独立后,煮字疗饥,卖文购书。先后在两岸三地出版著译作品逾二十种。其中,译著《花甲录》(理想国版)一书,荣获单向街“2021年度图书”奖。疫情期间,与日本艺术家海牛子共同策展北京摄影家徐勇的横滨个展“THIS FACE”。

煮雪的人:1991年生于台北,曾旅居京都与东京。2021年获日本法政大学文学硕士,指导教授为芥川赏评审岛田雅彦。诗集《挣扎的贝类》入围台北国际书展大奖。诗作〈月球博物馆〉被选入美国拱门任务基金会“Arch Lunar Art Archive”计划,2024年2月经由奥德修斯号送上月球长久保存,成为目前已知最早登陆月球的华文新诗。

“日本人看我讲的日文怪怪的,他们就很开心,有时候我讲错又觉得很好笑。他们看到你们外来人很努力去讲日文,会比较愿意接纳。”林琪香

你是观光客,还是移居者?

端:大家都曾在日本生活过,熟悉日本,本身也是文化工作者,首先请谈谈对你们来说,个人和日本的关系如何?有哪些实际生活经验?

林琪香:对我来说与日本的关系很现实,就是在名古屋这边生活,要交税、交年金(类似强积金或社会养老保险),一些很实际、也有点麻烦的程序。但当然,生活在日本,包括现在我写的文章、关心的事物,都是受日本生活文化影响。

我对日本的第一个印象,除文学作品之外,很深刻的是电影。比如高中看一部电影叫《三月的狮子》(导演矢崎仁司,1992),关于一个妹妹喜欢上她的哥哥,趁哥哥失忆,骗他说自己是对方的情人,很多细节,却几个镜头就交代得一清二楚。那时我觉得太厉害了,这就是日本人留白的技巧。后来每年香港电影节,我又会选一些比较怪怪的日本片去看。到我来日本,最初是去京都,就觉得应该会有这些很生活化,但又很奇幻的元素。

现在我身边所有人都是从事工艺的,大家讨论的话题都是跟美学或日本手工艺相关。我的生活圈都是自由工作者,所以我不知道我对日本的印象会不会跟大家想像的有一点不一样。

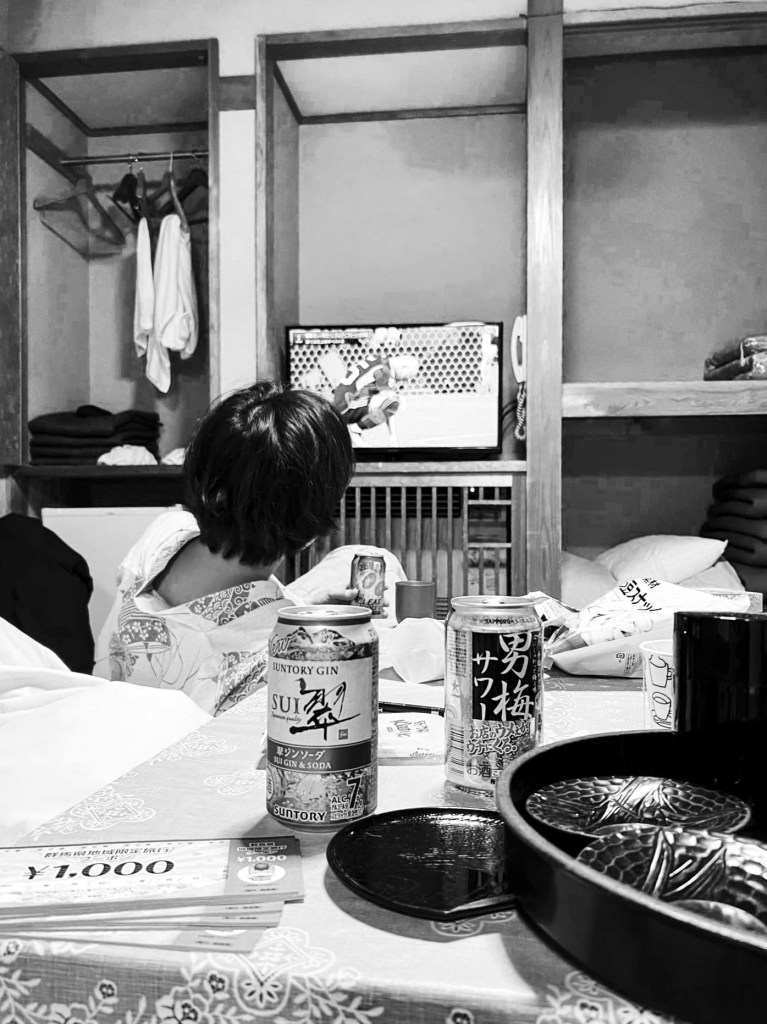

李照兴:这取决于大家用什么心态跟定位去处理自己跟日本的关系。若在日本待的较久,会接触到各种官僚系统,跟旅游非常不同,大部分游客不用处理这些问题。很多香港人来日本会形容“返乡下”,感觉这是香港人最典型的心态。旅游是享受各种吃喝玩乐,跟旅居不一样,譬如长待日本的人都知道,会等到傍晚打折时才去超市。

我之前也是每年经常过来日本,对生活方式已相当熟悉,生活经验的落差跟我的期望没有那么大的区别。但我觉得疫情之后变化比较明显有落差。比方说,我之前都渴望居住一段长时间,可以在日本文化环境下学日文,结交日本朋友,融进日本社会。我跟从90年代已经来日的华人聊天,他们说那时没有电邮、社交媒体,电话费很贵,他们必须自己融进社会跟日本人交流。但现在有了各种智能翻译工具程式,沟通上没大问题,而且每个月几乎都有朋友从中港台不同地方来找你,加上各种即时沟通软件,大家看来都没迫切必要去用日文了。

我最大的期待落差是几年来都没有认识比较深交的日本朋友,也是遗憾的。

林琪香:我的经验是相反的。刚来日本时,我觉得日本人对外国人很冷漠,像有一堵墙似的,我以为不会交到日本朋友,但其实我在日本基本上就只有日本朋友。的确和十多年前的环境非常不一样。我记得,翻译谷川俊太郎诗作的中国学者田原说过,因为自己不会讲敬语,反而日本人会比较接纳。

“若在日本待的较久,会接触到各种官僚系统,跟旅游非常不同,大部分游客不用处理这些问题。我最大的期待落差是几年来都没有认识比较深交的日本朋友。”李照兴

我也有同感,日本人看我讲的日文怪怪的,他们就很开心,有时候我讲错又觉得很好笑。他们看到你们外来人很努力去讲日文,会比较愿意接纳。但也可能因为我没有进入机构或职场工作,所以他们比较放得开,没有权力上的关系。

刘柠:如果引申李照兴的说话,我觉得我与日本的关系是“观光者以上,移居者未满”的状态。在我2007年离开公司之前,工作环境都是日本人,无论我在东京还是北京工作。同事也有些外国人(第三国),但都跟日本有各种各样的关系,所以日本同事一般不太会把我们当成是中国人。那时我们似乎也不太意识到自己的文化身份问题,至少在工作中是如此。

但同时,我也是写作者和日本文化研究者,写了不少评论,包括中日关系及东亚问题的社论。那是大陆商业媒体的繁盛期,特别是南方系,如日中天。作为写作者,会有一种强烈的(其实也是虚幻的)自我意识,认为自己的声音更加接近“现场”,有义务和责任通过媒体管道传达给社会。

以前的写作,题材从政经社会到文化艺术,涵盖面比较广。在2008年奥运会之前,我辞职成为独立写作者 ,同时致力于日本文化和文学的翻译,对日本的关注开始专精化。我不再像过去那么关心政治经济,而是更看重日本的艺术文化,还有一些与生活社会相关的热点等等。现在,我住北京,好像与日本拉开了时空的距离,基本上一年去日本两、三次,做长旅行,每次差不多要一个月左右,通过这种方式,跟日本维持物理上的连结。同时,通过日本出版物,试图强化对日本的理解——实际上我对日本的关注反而变得更深了。

“在台湾,你走进书店,很有趣的是日本文学是数量最多的外国文学,有些书店光是日本文学的书柜就已经远远超过欧美文学,可见台湾对日本是很大迷恋的状态。”煮雪的人

煮雪的人:日本对我来说是一个文化上的精神故乡。我常会听到一个说法是,你也许本来很喜欢一个城市,但你实际住过之后,就开始讨厌它。我之前在京都住过两年而已,反而是愈住愈喜欢,到现在每年至少去一次京都。万一未来人类会进入一个虚拟的世界生活,我可能就只会眷恋现实中的京都,而不会是其他世界上任何地方。

在台湾,你走进书店,很有趣的是日本文学是数量最多的外国文学,有些书店光是日本文学的书柜就已经远远超过欧美文学,可见台湾对日本是很大迷恋的状态。早在我去日本之前,就常阅读日本文学,像三岛由纪夫、谷崎润一郎、宫泽贤治等,对我的写作和美学有非常大的影响。台湾很多作家一定都是被日本影响。

但我想提一个比较特别的部分,是电玩。我是1991年出生,大概我小学开始打电玩,而且是打主机,像Nintendo 64 或是PlayStation。我这一代的电玩跟以前那一代的电玩很大不同是3D电玩的部分,这对于我的空间观和看待世界的方式有非常大影响。电玩有几个特性,第一是那时候硬体效能还没那么好,空间里的物件是有限的,很像一种极简装潢;其次,这时候电玩常会有bug,可能不小心走出地图外面之后,就进到一个虚无的世界,因为它没有建模制作后面那部分,反而是那部分最让我印象深刻,觉得很有魅力,这也影响自己的创作观。我认为日本文化一直用很有趣的方式影响世界上的文艺创作。

“日本对我来说是一个文化上的精神故乡。我常会听到一个说法是,你也许本来很喜欢一个城市,但你实际住过之后,就开始讨厌它。我之前在京都住过两年而已,反而是愈住愈喜欢。”煮雪的人

日本人排外吗?

煮雪的人:刚刚提到日本融入的问题。在网路上常常说,日本很排外啊,很难交日本朋友。我一开始是去京都念语言学校,90%朋友都是台湾人。但后来我到东京,住Sharehouse,日文比较好,开始认识很多日本朋友,他们对待我的热情甚至有时远超于台湾朋友。也许所谓日本人的排外是有的,但是他们并不是国籍或民族上的排外,当然也不否认可能有些偏右翼的日本人有这样的思想。

我觉得更重要的是语言上的排外。可能因为他们是一个高语境的社会,日文讲错或一个文法讲错,可能就得罪人,他们面对一个外来的文化、外来语言也会有恐惧感,自然会表现出冷漠的态度。有次印象很深,跟朋友去日本玩,一开始店家的人很热情,朋友讲了一句英文之后,对方就很惊慌失措跑掉了,赶快找了一个会英文的店员出来。

有人觉得难以融入日本社群,担心会不会不喜欢外国人,或比较保守,但我觉得可以从语言上的问题去思考,他们是一个非常在乎语言、语境的国家。

“如果我们关注日本的大众传媒,包括在各大综合书店铺货的出版物及其排行榜的话,个人觉得日本过去十年来的排外意识或风向确实是有所增强的。”刘柠

刘柠:从语言上,可能无法切入他们的语境,感觉难以进入,这我可以理解,也跟我差不多十年前的感受是一致的。我确实认为那个国家,从日本语,到以日本语为媒介的各种文学艺术都是有一些文化特殊性的——原本就很难进入。但与此同时,如果我们关注日本的大众传媒,包括在各大综合书店铺货的出版物及其排行榜的话,个人觉得日本过去十年来的排外意识或风向确实是有所增强的。

煮雪的人:这个在网路也严重。他们有所谓的“网路右翼”,像之前台湾作家李琴峰得芥川赏之后也有被攻击。网路上形成同温层,会有把舆论的雪球愈滚愈大的现象。我在推特(现改名为“X”)看到特别多仇视的言论。

刘柠:近年来很多外国人移居到日本,也引发了形形色色的舆论。不仅是传统的报刊杂志,甚至比如说podcast等新媒体,通过这些媒介表达出并不全是欢迎的声音,甚至担忧对日本目前的社会秩序和文化构成某种负面影响。还有比如说在社交媒体上,最近有一些中国旅客可能不太了解日本当地的交通规则,因某些轻率的举动而招致交通事故的新闻,社媒账号底下的留言有很多其实蛮激烈的。在目前中日关系的大背景下,这种排外性的声浪逐渐放大,恐怕是难以避免的。

李照兴:说到所谓排外情况,也和社交媒体普及,流量和抢眼球风气带动下,会把很多不同事情放大这现状有关。比方说有日本餐厅不接待华人,或因为不同的冲突,就引发很大的传播。但是我想说一些很个人的亲身体验。在京都跟东京,有些店会说明不接待外国人,可能用中文或英文写清楚。我们问过一些店家,他们“拒客”的原因是不希望在没有充足的服务前提上招待,因为他们非常强调待客之道。我们也不知道是否真的因这个理由去拒绝外国人,又或者这只是安慰了我们,懂得去面对这种所谓日本对外国人不友好的概念。

疫情后的日本,失去了“余裕”

“日本有所谓‘おもてなし’(待客之道)文化,也是他们引以为傲的精神。可今天,由于内心的从容感的流失,社会变得愈来愈没有‘余裕’。”刘柠

刘柠:我认为这个待客问题,也可以以疫情为分水岭,变化是比较明显的。疫情后甫一开放旅客游日,我就到了日本,乘邮轮,两周的时间,打卡了九个港口城市。我目睹了疫情刚结束的时候,日本地方经济的凋敝,和国民渴望与外部接触的那种饥渴感。

但我认为疫情给日本带来的一个最大变化,就是丧失了内心的“余裕”(よゆう)。翻译成中文的话,比较合适的表达是丧失了某种从容。这一点,在服务业体现得尤其明显,比如说酒店的大堂、前台等,可以说价格是在翻翻,而服务水平却在下降。日本有所谓“おもてなし”(编按:意为“待客之道”)文化,也是他们引以为傲的精神。可今天,由于内心的从容感的流失——主要是经济,疫后的日本,主要问题从以前的通缩,变成了通胀——社会变得愈来愈没有“余裕”。

李照兴:确实,我们去哪里都可以看到这个区别。无论是在便利店或酒店清洁,那个劳动力密集的区块都是来日本打工的外国人,尤其是南亚人口,这是引入劳动力的现象。

另外很大遗憾,我去年去过两次京都,都让我极为生气,那是非常严重的旅游灾难。以前我们不会在鸭川和周边一带的小路看见满地垃圾,现在特别是入夜后的木屋町通高濑川运河沿岸,都是酒瓶,烟蒂乱放。在路上目测起码六、七成都是外国游客,所有公共交通都塞满人,后来得改成安排一些专门提供给游客的班次。这个对于整个京都的生态或基本生活来讲,如果你是作为一个京都人,那种感觉你完全可以想像⋯⋯

“日本的‘おもてなし’的精神,是在日本富裕、以前汇率比较高的时候。现在突然涌进很多游客,一方面很开心,因为有些店可能依靠游客生意,经济有点希望;另外一方面冲击会比较大,日本人不知道怎么如何应对。”林琪香

林琪香:我听刘柠讲日本人没有了“余裕”,没有内心从容的时候,我在想会不会是因为疫情之后突然很多游客来日本。像我的日本朋友开店,卖工艺品,有很多中国或者外国旅客来,会一次把所有东西都买走。对于日本人来说,不知道要怎么去处理这些事,因为可能办展览的第一天东西就都被买走了。

而且,日本人面对通胀,汇率变低,我想起JR有只卖给外国人的JR Pass,价钱很便宜,但本地人自己想用的时候又买不到,大家就很生气。像刚才说,这个是日本的“おもてなし”的精神,但那是在日本富裕、以前汇率比较高的时候。现在,突然间涌进很多游客,一方面很开心,因为有些店可能依靠游客生意,经济有点希望,但是另外一方面冲击会比较大,大家不知道怎么如何应对。

李照兴:另一个疫情后的变化,是电子交易特别流行。现在大城市中大部分场合都会允许电子交易,不用现金。我们以前以为日本社会很慢才能适应,但其实追得很快。

林琪香:很多推崇analog(アナログ,意谓非电子或非数位化)的人突然间愿意接受digital。比如说以前有些艺廊会坚持跟客人见过面,聊天之类,有很实际的接触,但是后来因为疫情,他们没办法,就开始办线上展览,只是把东西拍拍照,放在网路,就是一家期间限定的店。刚才讲到电子货币,像PayPay(日本流行的行动电子支付方式),大家开始慢慢深入Digital的世界比较多一点。日本人其实本来还蛮落后的,但是真的疫情之后就突然之间就跑很快。

煮雪的人:我觉得影响最大的是入境。如果是观光客,本来不是要写那个小黄卡,上飞机就要开始在那边写,疫情后终于有电子化了,可以提前写好。日本这一块电子化好像也是蛮晚的。

“虽然中国对日的免签待遇恢复和延长,但日本来中国的观光人数并未明显上升,特别是与中国有关的研究者大多主动选择不来。原因除了反社会恶性事件的影响,应该还有中方针对日本的‘反谍’活动的因素。”刘柠

刘柠:正好我昨天看日本社会情势的分析报告,有两个资料非常触目惊心。第一,日本一年人口减少是55万人左右,基本上相当于每年消失一个鸟取县;第二个资料是日本税收达到了战后的最高点,相比之下,国民消费占GDP中的百分比却比十年前又缩了一成。

我们能观照出日本国民的心态,一方面是国家好像变得愈来愈有钱了,但是同时老百姓的钱包却日益萎缩。日人每天要上班通勤,下班后在超市购物,会看一下价格的变化——东西变得愈来愈贵了。可外国人就完全不在意价格,净在那里海量狂购,这种情况肯定会在日本市民的内心投下阴影。

此外,过度观光现在确实给日本造成了可以说是灾难性的影响,特别是京都、金沢等旅游城市,对那些城市的市民来说,连日常生活都大受影响。可这些问题短期内甚至是无解的,因为日本若要维持所谓的经济活力,那确实离不开观光经济。

中日关系:一边紧张一边润

端:在日本的新闻报道,除了不少过度旅游的事件,也有一些中日关系的新闻,比如去年五月有中国旅客去日本靖国神社涂鸦,九月在中国深圳有日本男童遇害。这些既影响到中日关系,但同时也有不少中国人很喜欢去日本旅游,我们可以如何理解这个复杂的关系?

刘柠:首先,最近在深圳、珠海那样经济比较繁荣富裕的城市,发生了一些针对日本人甚至学童的暴力恶性事件,这对日本人的心理冲击是相当大的。后来虽然中国对日本的免签待遇恢复了,且从过去的15天延长到了30天,但实际上日本来中国的观光者人数并没有明显上升,特别是与中国有关的一些研究者大多主动选择不来。究其原因,除了上述那些反社会恶性事件的影响,应该还有中方针对日本的“反谍”活动的因素。

“对上海中产阶级而言,去日本比去北京更具吸引力。上海经历过封城,非常大的伤害,其后若大家不想待在中国,特别是有感于孩子教育,或想保险点转移财产,很多都选择到日本。”李照兴

李照兴:从媒体来讲,我看那么多日本媒体也好,跟不同人交流也好,确实刚才提到很准确,就是一般来讲,普遍日本人对中国的印象都是负面为多。现在免签最重要的作用是给去中国做各种商务活动的那批日本人可以方便进去。但反过来,我发现现在中国大陆的朋友来日本确实还是蛮多,但跟几年之前已经有非常明显区别。疫情之前,大家都是来购物,游客的种类还是跟旅游团为主。之后发生很多中日关系问题,中国政府跟中资旅行社也不再鼓励这种旅行团,这也导致了中国来日旅游的人群构成发生转变。

过往我比较多在上海,现在上海很明显,像中产阶级宁愿省一年钱,不在国内旅行,来一次豪华点的国外旅行,对他们而言,去日本比去北京更具吸引力。尤其上海经历过封城,是非常大的一次伤害,疫情之后若然大家不想待在中国,特别是有感于孩子教育,或者是想保险一点转移财产的话,很多都选择到日本,包括短期旅游, 或计划长期居留的。过往中国中产家庭或大老板们都较少选择日本,但现在他们似乎不再对欧美有过往那股兴趣。不少人也只是人和财产离开中国,但仍需和中国保持商业及人际关系,所以一个小时的时差也令他们较易适应。

香港人与台湾人眼中:都是“故乡”?

“香港人来日本太方便了。很多人都一年来几次,有假期就来,每次过来购物,吃喝玩乐,我称之为全身做massage,也包含精神的massage,就是说香港人把来日本变成一个充电方式。”李照兴

李照兴:疫情之后,尤其是台湾、香港到日本的游客人数也破纪录,非常快就回到疫情之前的人潮。你可以想像香港跟台湾,从人口比例来讲,肯定没有中国大陆那么多,但是访日人数比例非常大。

香港人很多真的形容去日本是“返乡下”,莫名其妙的30年来把日本视为家乡。我的感觉是香港人来日本太方便了。我认识很多人都是一年来几次的,有假期就来,每次过来购物,吃喝玩乐,我称之为全身做massage,也包含精神的massage,就是说香港人把来日本变成一个充电方式,住最好的温泉酒店,吃最好的餐厅,购最好的物,一些只有日本限量版产品。

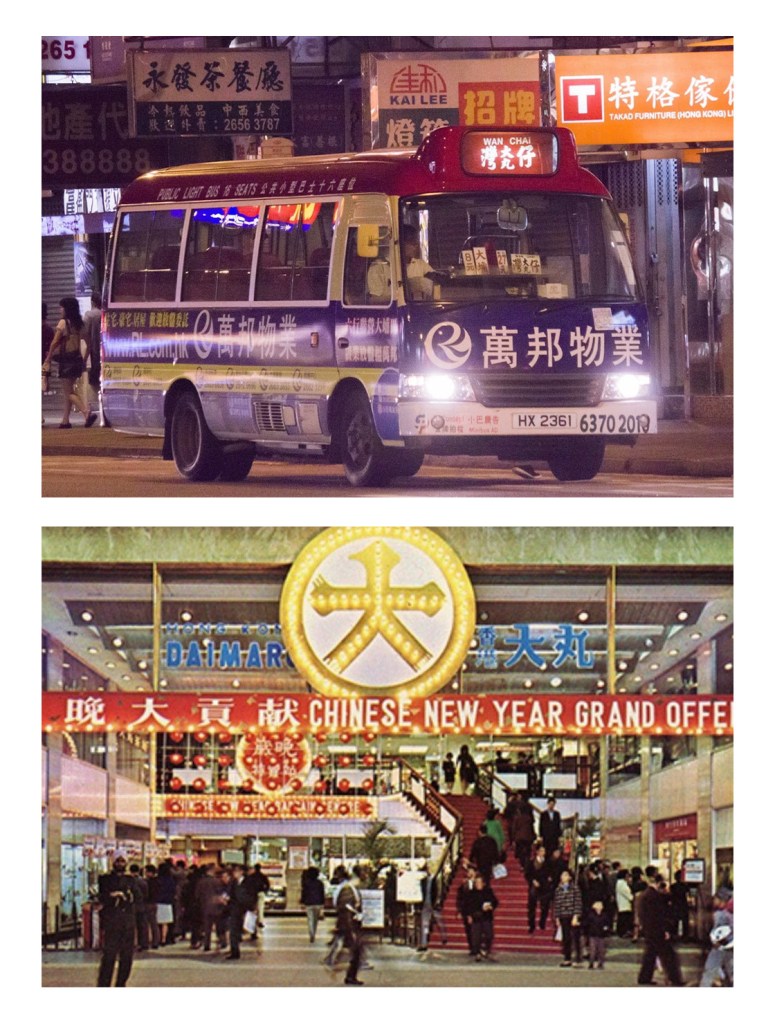

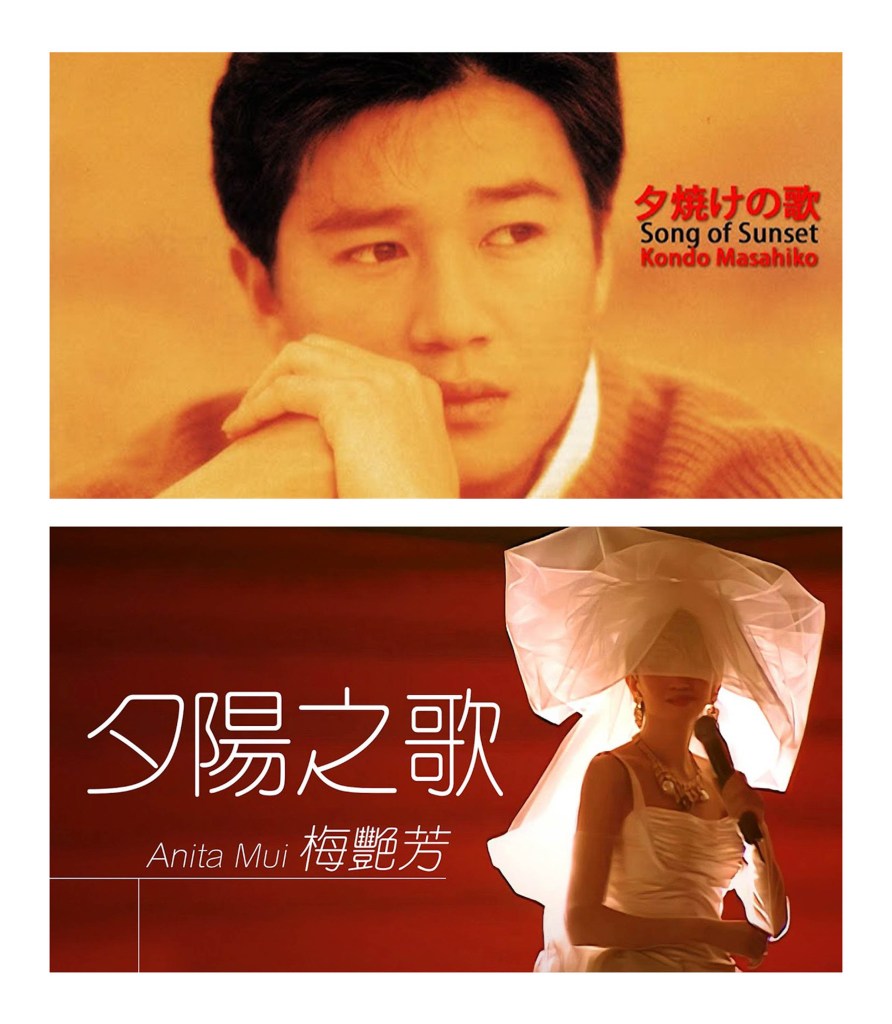

从我那代开始,上世纪70年代长大,看日本电视剧、日本电影,听很多从日本流行音乐改编的粤语歌,市面有很多日资百货店,像松坂屋、三越(编按:均已结业),都是我们一代人的记忆。香港人也经常说:“SOGO门口等。”(编按:位于铜锣湾的日资香港崇光百货公司),对吧?所以整个情感关系非常有趣。跟台湾不一样。最初煮雪的人提到是一个精神的向往,像朱天文写京都也有这种感觉。但我们不是,我们只是一个物质的故乡,一个非常享受生活的故乡,是不一样的对待日本的概念吧。

林琪香:其实我也很好奇的,因为我的台湾朋友,跟我一些喜欢日本的香港朋友,他们对日本的感觉有很不一样。说说香港,我是香港的八十后一代,小学的时候,很多日本流行明星在香港很受欢迎,连文具店也会卖那些工藤静香或酒井法子的照片,2R小小的很多张。我以前住在屯门,就是比较远的新市镇,在那些很罨耷(简陋),像快要倒闭的商场里,有几家能营运下去的,都是卖日本明星的照片,或者租借日本漫画。对香港八十后来说,日本文化像是他们年轻时另一个挪用过来的文化。

“小学时,很多日本流行明星在香港很受欢迎。对香港八十后来说,日本文化像是他们年轻时另一个挪用过来的文化。但我觉得日本文化对台湾的影响,有点像英国文化对香港的影响,文化很自然地融进入整体生活里面。”林琪香

我听台湾朋友说,他们是看那些日本搞笑节目长大的,都可以念得出那些搞笑艺人的名字。我觉得日本文化对于台湾的影响,有一点点像英国文化对于香港的影响,可能是文化很自然地融进到整个生活里面。

煮雪的人:我觉得旅游部分,不管中国、香港,台湾,或是世界上各个国家的游客喜欢去日本,很主要因为日本是一个非常干净的国家,这是毋庸置疑的,虽然刚刚有提到这几年观光对环境有些影响。另外,日本旅游是基本水准,就是不管你去日本任何一个角落,都会有非常好的旅游体验。那相较之下,台湾人很喜欢诟病自己的旅游,就是台湾不管去哪里玩都很无聊。当然这样讲不公平,也有好玩的地方,但是在台湾很容易踩雷。

我从大学的时候就很爱跑日本。常常被朋友说怎么每年都去日本,都不去一些其他国家?结果当初跟我讲这句话的朋友,现在他们也是疯狂去日本。我甚至有一位朋友,只要有放假就去日本,明明是住在台湾,有正式工作,他一年却可以跑五、六次日本,就是这么夸张的一个现象。

我觉得台湾对日本的情感,从以前到现在一直都很特殊。很多人喜欢拿台湾跟韩国来对照,为什么明明同被日本殖民过,韩国却一直有仇日情结,台湾却没有。这很直接关于国民党。以前我们历史课本就写一个词叫做“狗去猪来”,如果研究台湾史可能也会知道这个词,意思就是说,以前台湾人被殖民,当然一定有被日本不公平对待,有歧视,不会喜欢日本政府,所以那时候台湾被国民党光复,大家是很开心,上街迎接台湾光复。

但是我记得国中历史课,历史老师形容得非常生动,说台湾很多现代化设施是日本建设,然后他们很开心迎接国民党军队,期待有新气象,结果没想到军队的人是路上看到东西直接拿起来吃,或是甚至很多人没看过水龙头。所以“狗去猪来”是说,原本以为狗走了,没想到是来一群猪。台湾的情感是这样子变化的。我记得从非常小的时候,母亲会无意识地有一些对日本时代秩序的向往。

“香港人常说:‘SOGO门口等。’整个香港对日本的情感关系非常有趣。台湾对日本是精神的向往,但对香港人来说,日本是一个物质的故乡,一个非常享受生活的故乡。”李照兴

直到2011年,大家应该知道,就是东日本大震灾。那时候有很大笔来自台湾的捐款,所以日本开始有很多谢谢台湾之类的回应行动。我记得那年震灾后没多久就去了日本,结果一走进便利商店,店员知道我们是台湾来的,就直接请我们吃炸鸡。大家都对日本熟,这种逾矩的行为在日本是非常少见,我相信我不是个案,是真的很多台湾游客在那段时间得到类似的待遇。甚至到2017年,我去仙台,仙台是一个受震灾影响最深的区域,当地的店员都还会穿著“谢谢台湾”之类的衣服,当然可能中间多少有些商业操作的考虑, 但是这可能让台湾人一直对日本抱持好感。

我们台湾的美学也是一直对日本模仿的状态,有迹象是日本从各方面形塑台湾的美学观。

林琪香:讲到三一一地震,其实那段时间也是日本的媒体突然间多了很多关于台湾的报道,包括那些生活杂志或旅游杂志,会做台湾的特写。

“为何同被日本殖民过,韩国一直仇日,台湾却没有。这关乎国民党。我们历史课本有个词‘狗去猪来’,台湾人很开心迎接国民党军队,没想到他们在路上看到东西直接拿起来吃,很多人没看过水龙头。原以为狗走了,没想到是来一群猪。”煮雪的人

城寨末世,Cyberpunk:日港交互影响

李照兴:因为我做媒体跟杂志,比较关注这点。最近这半年,几乎每个月都有主流的日本杂志策划很多不同的台湾专题,封面“台湾”二字特别显眼,当中不排除有台湾旅游政策的扶持,跟日本的媒体合作来推动日本人去台湾旅游,以至有一说法是,日本人的出国旅游首选目的地,往往正是台湾。

日本是一个不太热衷到国外旅行的民族。有资料显示,原来日本公民领护照的比率只有不到两成,这是不能想像的,如果是香港,每个人都拿护照去旅行了。其中一个日本人会去的就是台湾,对他们来讲是非常安全,有亲和力。台湾有些人也懂日文。

反过来说,那香港怎样呢?曾经是日本人非常愿意去的旅游地方,因为美好的80、90年代香港电影记忆。现在有时跟所谓的老一辈日本人谈话,我非常惊讶,他们跟我讲的还是ジャッキー・チェン(Jackie Chan,成龙)。王家卫是另外一类文化人才会喜欢。我是说普罗大众的日本人,他们想像的香港就是九龙城寨,以前出版过一本用田野调查的方法研究九龙城寨的图文书《大図解九龙城》,非常有名。他们对香港的想像就停留于那个时代。

林琪香:是的,很深刻,我以前来日本,他们知道我是香港人,就会模仿Jackie Chan。气死我,我说香港人最讨厌Jackie Chan。

“我们台湾的美学也是一直对日本模仿的状态,有迹象是日本从各方面形塑台湾的美学观。”煮雪的人

端:的确,许多日本人对于香港的印象还是停留在以前的年代,一听到香港人,他们都会讲Jackie Chan或李小龙。今年香港电影《九龙城寨之围城》在日本上映,掀起热潮,是否印证了日本人对香港九龙城寨的情意结?

李照兴:《九龙城寨之围城》在日本算甚有话题,且以香港电影而言票房也不错,已超过两亿日圆。它的成功正是建基于一种既有的对香港符号的活化,尤其是在日香港文化迷对城寨和过往港产动作片的熟悉。不要忘记当年日本还有整个以城寨作主题的游戏机中心(川崎仓库游戏机公园),可说比香港大规模重建城寨作为拍摄空间更早。

这次此片能在日本再引发港片热,当然也归功于日本动作指导谷垣健治,以及重新激活了日本的香港文化迷对城寨末世或带点Cyberpunk的漫画式想像,这元素深植于港日两地的日本动漫迷的脑海,相互影响,日漫影响了这片子的视觉,而80年代的港产片又影响了日本的动作指导,正好说明这种日本和香港长期的文化互渗。

“《九龙城寨》在日本再次引发港片热,也归功于日本动作指导谷垣健治,及重新激活日本的香港文化迷对城寨末世或Cyberpunk漫画式想像,这元素深植两地日本动漫迷脑海。日漫影响了此片的视觉,80年代港片又影响了日本动作指导,正好说明日港长期的文化互渗。”李照兴

林琪香:我只有一个名古屋的朋友看了那电影,她对电影的感想主要都是在布景之上。她曾经在启德机场的年代去过香港,但因为年纪太小记忆不深,只记得跟城市很近,也知道曾在城寨上空飞过。看了电影后,她就把两边的影像叠在一起来组成自己的回忆。九龙城寨、启德机场,对他们来说都是充满猎奇色彩的地方。

我认识的日本人,对城寨的印象就是Slum,房子是像积木般随便叠起来的,里面有很多黑社会,很脏乱,但也有各种人各种生活。记得以前,我跟日本朋友们聊起小时居于城寨,跟他们讲家旁边有个电话亭大小的小屋,听说有人在里面吃猫。家门外是一条大坑渠,浴室常有老鼠家族。飞机飞过时很吵得摀住耳朵。他们很惊讶之余,会问我很多生活化的事。像睡在哪里?自己走路上学吗?有公园吗?放学都在做什么?

我看到不少网上评论说那电影充满了生活感,我想那应该挺能满足他们的好奇心的。我自己没去看,应该去看看的,说不定能找回一点童年回忆。

“日本有关过去几年,关于香港社会运动的出版物非常多,不只是书店,我意外发现其实放了最多的是在各区的公共图书馆,而且摆放位置非常显眼,非常紧贴时态,且都是近几年的作品。”李照兴

东京成为华人新的连结地?

端:谈到香港,在2019年发生的反修例社会运动引起国际关注,我在东京也留意到比较多日本人提起香港的政治新闻。那他们对香港的认知有没有改变?与此同时,在东京以外地区的日本人,是否对国际新闻没有那么多了解?

李照兴:刚好这个也是我比较最近关注的,也会带到另外一个有趣的现象。尤其是在东京,现在已经变成一个新的华人的据点。刚才我提到很多都是旅游购物的物质享受,但我现在讲的是文化精神层面。简单一句说,很多不方便讨论的话题,大家需要在第二个地方聚头讨论,东京就变成一个新的中心点,新的hub。中国大陆跟台湾关系没有那么好的话,很多两地的旅游是没办法去的,也有大陆的朋友现在也不愿意去香港,觉得现在香港就变成另外一个大陆城市一样,没有太大特色。大家共同觉得好的、方便去的,就是日本。

大家都知道,譬如中国大陆的歌手李志有段时间在中国“不便演出”,去年他就来日本巡回演唱五场,不只东京,几乎都满座,我很多朋友都专门从中国大陆飞过来看。另外在不同的大学院校有很多学术讲座,他们有根据香港过去几年社会运动的选题,有时播放有关电影,或邀请学者讨论。有些学者现在都到台湾定居发展,不方便回香港。所以东京巧合就变成为其中一个让各地关注这个议题的人,无论是学者,或民间研究爱好者和学生,聚集的一个新据点。

另外有一个非常需要关注的现象,就是日本有关过去几年香港社会运动的出版物非常多,不只是书店,我意外发现其实放了最多,而且摆放位置非常显眼,非常紧贴时态,且都是近几年的作品,是在各区的公共图书馆。你可以想像吗?比如说我在社区小小的图书馆,一眼望过去,起码有十本、八本关于香港过去几年社会运动的日文书。当时社运的新闻报道在日本是比较强烈的,后来大家也记得,有部分跟香港民主运动关系友好的日本记者跟艺术家都被拒绝入境香港,也是在日本比较闹得大的新闻。

总体来讲,可以发现东京不仅变成一个hub,让香港人跟其他人聚在一起去讲一些不方便在香港公开讨论的问题之外,也是一个保留了很多文献的据点。

林琪香:可能因为我不是住在东京,在香港发生社会运动的时候,自己感觉还蛮孤独的。因为身边没有什么人知道。可能知道的都是比较老一辈的朋友。对同年层比较年轻的朋友,我以为那么大件事,他们会知道,但是他们就完全不知道这些事情。

“如此一路增强的华人‘润日’运动,我认为主要是有三股力量,或者说是动力。一是寻求政治安全,二是寻求经济安全,第三是所谓的文化创作自由。”刘柠

李照兴:另外一个就是口味的分享。疫情之后,我观察到东京开的特别多(中式餐厅)⋯⋯现在不会说“中华料理”,因为这名词其实在华语世界不会用,这更多是日本一种过去对广义上中国菜的想像,但我们都清楚,没有一种叫“中国菜”的东西,只能是地方菜系。

现在很有趣,有茶餐厅,也有不同的新派一点、奢华一点的中国菜餐厅,比如“新荣记”,已是在中国非常有名的餐馆,都在东京开店了。起码在东京美食地图来讲,香港跟中国菜的选项多了,品质高了。另外一个就是火锅店特别受欢迎,因为太多华人留学生,四川火㶽、各种烤肉、麻辣汤,晚上大家就去夜宵。

林琪香:我想起我之前在京都造形艺术大学(编按:现改名为京都艺术大学)博士班的女生,她说现在研究所大学院那边的留学生有八成都是中国的留学生,真的是非常多。是不是东京也是这样的情况?

李照兴:之前看到一则新闻,东京大学是中国留学生占比非常大的。

据报道,截至2024年11月,东京大学留学生总数超过5,200人。按国家划分,留学生数量最多的来自中国,占东京大学所有留学生人数的68%,远超于排第二位、占总人数的7%的韩国。大学院的中国留学生特别多。在15,000名学生中,包括政府资助和私费的,约有5,200名留学生,其中3,500名是中国人,占总人数大约五分之一。

刘柠:最新的统计是中国的华侨,所谓包括老华侨和新华侨,现在是83万人。如果日本的“移民”政策和法律框架没有大变动的话,突破100万人可能只是时间的问题。疫情期间,出现了一个流行热词“润”(英文“run”的谐音,意谓移民海外)。以之为代表,可以说“润日”运动方兴未艾,正在加速,遂有了今天这样的规模。

刚才李照兴先生也说到了,东京有很多讨论中国政治,特别是香港问题的平台。就我个人的观察,其实是类似同温层社群般的存在,主要集中在东京。京都可能也有,但是个别的,其规模和东京没法比。东京的新华人之伙,声势之大,以至于出现了一个口号,叫做“在东京建设新中国”。我在社交媒体上看到这个提法的时候,一方面是shocked,一方面也有种强烈的违和感,感到荒诞。我很难想象,外部世界的动静会让中国变“新”。未来,中国若是发生某种剧变的话,那也一定是来自其内部的动力驱动的结果。不过,这只是我个人的判断,我并不想卷入任何争论。

如此一路增强的华人“润日”运动,我认为主要是有三股力量,或者说是动力。一是寻求政治安全,二是寻求经济安全,第三是所谓的文化创作自由。不少人要么是受到了某种迫害,要么是在大陆已经失去了话语空间,或者说在中国继续生活下去,日益意识到某种威胁和恐惧感,干脆选择举家“润日”,这样的人不少;经济方面,其实更大多数是普通中产或上中产,他们看到中国疫情后经济陷入萧条,并且完全没有解决的出口,大家心里都是没底的,担心财产安全,便转移到海外,落脚于东京、京都那样的城市;至于以文学艺术创作自由和学术自由等为诉求而选择“润日”者,不是说绝对没有,但其实很少,或者说这部分人的动机与对政治自由的憧憬可能是混搭的。

今天中国的“润日者”,我觉得他们把东京变成了一块飞地。比如说一些书店、机构,拥有一些袖珍的平台,然后在那些平台上讨论某些在大陆不合时宜的议题,日本是有这样的自由和权利。不过那种讨论的实际上的影响力,基本上也是仅局限于那群人而已。以前孙文时代,革命家和学者都和日本有各种各样的接点,可今天的华人政治家和学者跟日本社会却基本没有那样的接点,但却不妨碍他们每天在一些特定的空间、平台上狂热地在讨论中国政治、香港的未来,等等。至于说这样的政治讨论未来将朝何处发展,这点目前还很难判断。

“今天中国的‘润日者’把东京变成一块飞地,有书店、机构,一些袖珍平台,在此讨论某些在大陆不合时宜的议题。但实际上响力也仅局限于那群人。以前孙文时代,革命家和学者都和日本有各种各样的接点,可今天的华人政治家和学者跟日本社会却基本没有那样的接点。”刘柠

李照兴:我也特别关注这点。大家都知道“西川口”(位于埼玉县川口市),很有名,距离东京都心大概一个多小时,已经变成一个很多华人聚居的地方,同一栋楼里面有可能有十几户都是同一个家族过来。去到西川口会发现很多公共空间的标语告示都是中文的,街道里面不是讲普通话,是讲中国各地不同的方言,福建话和广东话等都有,他们活在他们华语的飞地里面。

现在微信里有各种不同群体,几十群人的群组里面,从中国大陆的淘宝集运过来日本,再分派给大家。因为我好奇这个新的系统,就加到那些群组里面,发现简直是有华人在日本种田,供应各种不同蔬菜,尤其中国的食材,完全是有非常完整丰富的服务华人的产业链和生活链。

刘柠:他们并没有强大的经济实力,但可能是疫情后,比如说上海经历过一百天残酷的封城之后,引发了很多人内心的绝望,包括对未来的迷茫感,于是便采取了“润日”的解决方案。日本无论是城市的景观,民生层面的,从生活到医疗的“安全网”,可以说大大优于他们以前生活的“北上广深”(大陆一线城市北京、上海、广州及深圳),为那些人提供了足够的生活基础,所以说很多人是出于生活本能的选择。

对日本的又爱又恨

端:大家讨论了不少日本的新现象,尤其分析了各地旅客喜欢日本的原因。最后可以分享一下,以你们的生活经验来说,日本有哪些让你们又爱又恨的地方吗?

刘柠:我过去基本上都是爱,而绝少有“恨”。但在过去的两、三次旅行中,我也感到了自己内心微妙的变化,我对日本的“情热”,已经不像过去那样强烈了。但日本仍然是我喜欢的国度,日本文化依然是我研究、写作和思考的物象。我在上面也提到,日本正日益丧失从容感,我觉得这对它来说是一种非常本质的改变,也是我对日本未来的一抹不安。我觉得未来,尽管日本仍将作为“文化国家”而长期存在,但为我们过去迷恋不已的一些精致的文化,可能会变得愈来愈少,直至消逝。

林琪香:我想到的是对于自然灾害或者自然变化的那个不安全感吧。日本美学很多都是来自于他们觉得生命变化很无常,跟道家思想有一点关系,那个东西是我很喜欢的,比如说他们那个看线香花火,或者是樱花,或者是徘句和很多电影里面流露的那种美学,因为他们生活的环境很容易就突然变得一无所有。但当我生活在这个环境里面,特别是我们在瀬户市买了古宅,现在正在修葺了,但就会觉得,天啊,可能今年造好了,明年地震它就会没有了。

“日本美学多来于生命变化很无常,比如看线香花火,或者樱花,或是徘句和很多电影里流露的美学,因为他们生活的环境很容易因为自然灾害就突然变得一无所有。”林琪香

特别是住得久了,看到很多地方很多地震,或者很多谣言,什么明年七月就会有更大的地震海啸之类。当我自己身处在这个真的会随时随地所有东西都失去的环境时,那个不安是我很不喜欢。所以我不停跟自己说,反正顺其自然,可以做的时候去做,也做好防灾准备。真的是很深刻的一个又爱又恨吧。

煮雪的人:刚才刘柠先生提到那个“余裕”部分,我很认同。我印象很深刻是日本学者井上章一写的书叫《讨厌京都》,因为他是岚山出身的京都人,曾被“洛中”出身的京都人揶揄他的祖先应该是帮自己的祖先挑粪。就是从以前开始,京都把视为不洁之物排出中心,让市中心的贵族很有余裕的可以去维持一个幻象。

如果要说又爱又恨,我觉得就是这种以京都为中心的一种保守。虽然说京都这几年观光客很多,但是我每次进入都还是会觉得有一些角落是很神秘的,譬如说像花见小路通那边有很多店是只接熟客的。我每次都会发现一些好像不得其门路的角落,觉得京都是很难以进入,因为保守或是封闭,你永远触碰不到,但是这个恨,同时是我觉得这个城市魅力的一个来源。

日本最近很多员工劳动力已经变成外国人,这一点也是我去日本之后有很明显看到,有一次我去吉祥寺一间拉面店,居然整间店全部都是南亚员工。但是我不排斥这种状态。我会想到一个动画叫做《物怪》(モノノ怪),特色是它用类似浮世绘的风格去作画,不只是动画圈,连一些喜欢艺术的人也很喜欢这部动画。这个动画对我来说,最大的魅力是它大部分时间设定在古代日本,里面会出现明明穿著日本古典服饰但样貌却不是亚洲脸孔的角色,无论是深色皮肤或是白人,并不像我们认为既定的日本人,但它并不会加以解释,这些角色就很自然融入在剧情中。在日本一个保守的状态下,当你看到一个突破口的时候,我就觉得是一个很有趣的魅力。

“若要在日本长待,是会通过很多身体跟礼仪规范让人去臣服。你融入生活,就意味要服从某个系统,有很多莫名其妙的要适应,要阅读空气,猜它到底是什么意思。”李照兴

李照兴:刚才也提到外国人对日本的影响,对于我来讲他们该更多是不习惯,不一定是说不安。大家知道在日本长待的话,其实是通过很多身体跟礼仪的规范,让人去臣服的。你融进去生活,就意味要服从某一个系统,有很多莫名其妙的要适应,要阅读空气,要猜它到底是什么意思。那种人跟人之间的关系,是有一种你猜不到的,会保持一段非常有趣的距离。

日本出生率下降,输入外国人口肯定是以后长远的政策。我常常对一些日本朋友抛出这问题:那大家宁愿输入更多外国人,像英国人、美国人、中国人、南亚人,让日本没有那么大和民族,非常混搭,让未来日本作为一个移民国家去延续下去?还是现在就终结于对传统日本人而言可能更为纯粹或美好的时候,就像盛放的樱花一样?日本人都不会正面回应我,往往只能一笑带过。

谢谢。对于一个对日本好奇的大陆人来说很有帮助qwq

以前很討厭這種「對談」文章,覺得是「偷懶」做法。

但喜歡這篇。謝。

這種「圓桌四人談」的形式,很有畫面感,不知有無 影像、音頻 紀錄?

還能有人組織邀請 訪日的、長居日本的 經常、定期 來一起對談?

好文一则。