香港特别行政区成立第28年,政府经历了从港督到特首的过渡,管治模式也经历大幅改变。回归初期,香港在殖民政府架构的基础上,设立以行政长官为主的行政主导制度,并享有独立于中央政府的立法权、司法权和终审权。但是随著政治格局的大幅改变,回归初期的自由开放,如今变成以国家安全为首要原则的管治权威。

本专题希望探讨“香港管治模式”如何由殖民时期得以确立、形成一个独立运作的政府架构,并在香港主权移交后成为管治的基础;又如何在经历28年管治后,日渐偏离最初的想像。

当“国安法五周年”成为新的纪年,我们需回顾,五位行政长官的管治方针如何影响了香港的社会发展过程、香港人的生活发生了什么的变化、社会大众在管治模式的转变过程中又怎样应对?

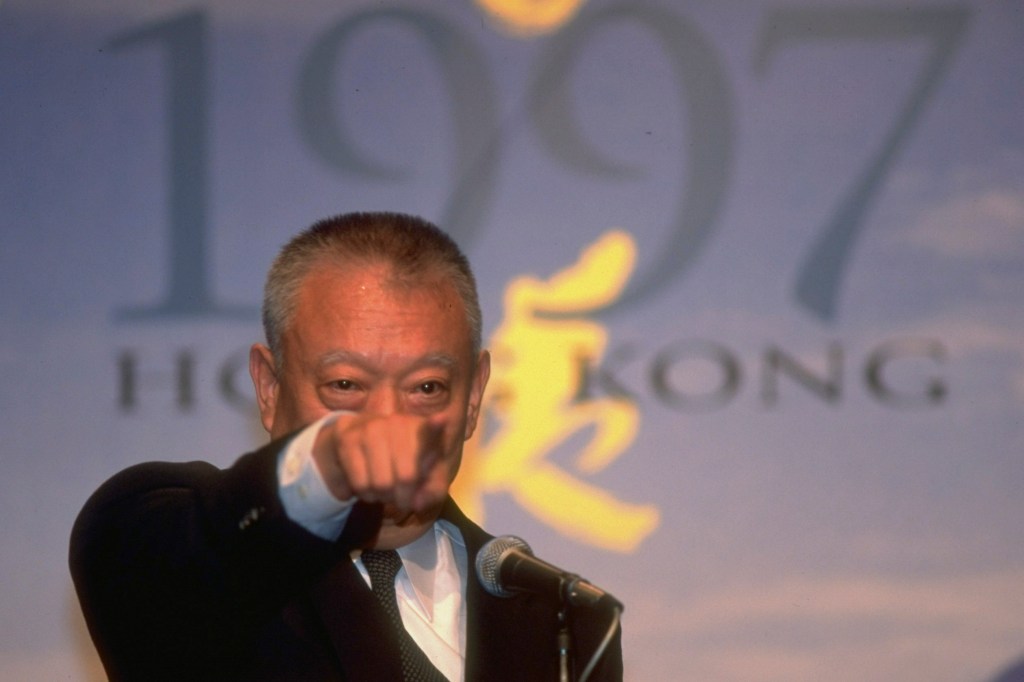

董建华(1997-2005),商人治港,第一次融合

他指管治团队“缺乏危机意识和政治意识,缺乏应付政经转变所需的经验和才能,处理一些突发事件时显得进退失据。”他和问责团队一直不能做到“想市民所想、急市民所急”。

董建华在1996年第一届行政长官选举中获得8成选票,当选为首任特首,自此,特区政府的权力由英国统治者转移至香港亲中商人手上。他确立了回归初期“商人治港”路线,通过制定长期发展计划,开启特区政府的工作,确保主权移交社会平稳过渡。

为了平稳过渡,行政、立法和司法层面大致上保留了与殖民时代相同的系统。

董建华亦在任内推行多项政策,试图回应社会需求,但大多成效不彰。1997年金融风暴后,经历多年增长的香港经济在1998年步入衰退,再加上2003年“沙士”(SARS)疫情的打击,失业率大幅增加,楼市大跌。董建华在1997年的《施政报告》提出“八万五建屋计划”,预计每年要建成不少于八万五千个公营房屋单位,并希望能在2007年左右让香港七成的家庭拥有自己的住房。

但为了稳定物业市场,特区政府后来放弃推行“八万五”计划,时任房屋及规划地政局局长孙明扬更推出“孙九招”来“稳定”楼价,包括停止主动卖地,只以“勾地”方式出售新土地,全面放宽私楼租住权管制,取消所有控制炒卖措施,并在2002年宣布停建及停售居屋(“居者有其屋”计划自1978年开始推行,直到2011年政府才宣布复建居屋)18。

这一系列政策令有意置业的中低收入阶层只能转向私人楼宇市场,更有不少家庭因公屋供应大幅减少而住屋状况恶化。医疗及教育等公共开支亦因为政府财赤而大幅削减19, 影响基层市民生活。

由于经济不景,特区政府加强与中国内地的经济贸易联系,以增加投资及经济发展的机会。2003年签订的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),就象征了回归后在经贸层面“中港融合”的第一步,在货物贸易、服务贸易、投资和经济技术四个层面加强合作,方便人口、资金、货物和服务的自由流动和交换。

行政及政治制度方面,董建华在2002年推行“高官问责制”,由行政长官政治委任主要官员(即问责局长)的职位。问责局长不再属于公务员系统,他们的任期与行政长官看齐。问责制产生的主要官员团队,取代过往的高级公务员,目标是要加强政策协调,改善行政与立法机关的关系,并加强主要官员的政治问责,使得在施政上能够更好地回应公众的需要20。

可是,在没有民选制度的情况下,即使是以争取社会支持的方式来施政,依靠少数管治精英组成的问责团队仍然难以有效回应民意。特区政府的施政理念和方针由问责团队决定,但没有政党背景的问责团队在议会内没有稳定的支持者,而且施政细节仍然是由公务员执行,这使得问责制的主要官员实际上只是对行政长官负责。

另外,特区政府成立之后决定解散市政局及区域市政局,并将权力收归中央21,导致地区层面的行政自治没法实行。2003年特区政府《基本法》23条立法的计划,就引发了当年七一的50万港人上街抗议,政府受到民间压力,面对回归后的第一次大型示威,最终决定撤回立法程序。《基本法》第45条及68条分别列明行政长官和立法会的普选目标,民主派一直争取全民直选行政长官和立法会议席。然而,2004年人大就政制改革释法,否决就07、08双普选。

此二有关《基本法》的风波显示出,不论是香港人对自由自主的理解,还是对司法独立的理解,都与国家利益存在矛盾。

董建华的管治可以用他在2005年的《施政报告》来总结,他指管治团队“缺乏危机意识和政治意识,缺乏应付政经转变所需的经验和才能,处理一些突发事件时显得进退失据。22” 由此可见,即使他任内以不同方式提高施政水平来面对政治转变和经济逆境,但是他和问责团队一直不能做到“想市民所想、急市民所急”。

董建华在2005年以健康理由辞职,但是香港政府这种脱离民意、向政商精英倾斜的管治模式,并没有太大改变。

曾荫权(2005-2012),公务员治港,第二次融合

曾荫权代表以“公务员队伍”治港的路线,由熟悉政策推行的公务员代替商人,弥补后者管治能力不足的问题。他在任内争取将香港纳入国家规划,加速中港两地人口流动,进一步令香港融入珠江三角洲经济圈。

曾荫权于1995年获委任为财政司,是首位华人出任此职位。他亦在主权移交后过渡为财政司司长,2001年接替陈方安生出任政务司司长,在2005年董建华辞职后,更成为署理行政长官,并在2007年的选举中成功当选特首。

在曾荫权任内,城市规划和住屋问题依然是香港主要民生问题,而他在任期间“地产霸权”一说甚嚣尘上。因为土地供应不足而推高楼价,政府被指向地产商倾斜。

同时,政府的“大市场,小政府”政策为大型企业提供各项便利,却没有采取更积极的措施改善民生问题。曾荫权的特区政府亦承继了殖民时期由夏鼎基确立的“审慎理财”和“量入为出”的公共理财原则,为确保收支平衡及累积财政储备而严格控制政府开支,因此对社会服务资源投放不足,亦没有积极回应香港民间意见。

政府虽坚持市场会自行调节对土地的需求,但是以勾地表制度为主轴,辅以政府主动卖地的安排,最终引致私人住宅落成量偏低23。 直至2011年,曾荫权才正式宣布复建居屋。另外,湾仔利东街重建项目、发展西九文化区、受中环第3期新填海工程影响而拆卸皇后码头和天星码头等举动,都彰显特区政府以发展经济为主要目标,强调官商合作,却压倒社区保育的声音。

湾仔利东街的街坊曾经在2003年发起民间规划运动,成立了H15关注组,争取原区安置,但城规会最终还是否决了民间提出的重建方案24。 2007年民间就保存皇后码头提出过多项建议,但政府坚持清拆,并至今没有安排重置码头。

曾荫权接任行政长官,代表了以“公务员队伍”治港的路线,由熟悉政策推行的公务员代替商人,弥补后者管治能力不足的问题。他在任内将商界利益放于首位,并争取将香港纳入国家规划。他在2007年的《施政报告》提出十大基建工程,意欲以基建带动经济发展,当中包括兴建港珠澳大桥,以及广深港高速铁路香港段(下称高铁)。

此举代表了第二波“中港融合”的目标:跨境基建有利粤港澳区域的物流和经济发展,加速中港两地人口流动,进一步令香港融入珠江三角洲经济圈。

当政府在2009年正式就兴建高铁向立法会财务委员会申请拨款时,触发了“反高铁”社会运动。早在2008年,在没有任何咨询的情况下,政府派人拆迁位于横台山的菜园村(居民多为非原居民),以兴建列车停车侧线及紧急救援站,而村民提出“不迁、不拆、不搬、不移”的诉求,希望保留原有的生活方式。此后,民间发起保卫菜园村的行动,不少年轻人更以苦行、断食的方式表明反对计划,公共专业联盟更提出以锦上路作总站以减低造价及保留菜园村。

但最终政府漠视受影响群体的声音,即使民间发起反高铁停拨款大游行,立法会仍然通过兴建高铁拨款。高铁香港段长度只有26公里,估算造价却高达669亿,获得巨大利益的只是承建商,以及在西九龙车站附近的豪宅和商场。十年内,工程多次超支和延误、又历经一地两检争议(在西九龙总站执行内地法律)、沉降等问题,最终以造价853亿元完成,在2018年通车。

如同前中央政策组首席顾汝德(Leo F. Goodstadt)所说,曾荫权提出的经济发展愿景,只是著眼于与内地经济融合,而牺牲香港利益25。 回归后的特区管治方针是在维持殖民时期的格局,误以为放任市场经济自由便可以满足香港社会的需求。

而一系列保育运动反映的则是,社会对于政府发展经济的模式有所不满,以市场经济竞争压倒一切的逻辑早已不是民间的唯一信仰。过往殖民政府发展新市镇同样进行清拆,然而香港社会发展数十年,美轮美奂的城市发展底下,依然是社区的弱势群体被逼退步和牺牲、摧毁长久建立起的社区网络,这种操作引起了民间的反弹。

保育运动始于反思香港多年来的新自由主义发展模式,重新想像城市空间与社会关系。在面对政府程序不公、财富分配不均、政策向商界倾斜等问题时,保育运动进一步发展成为反思社区发展及身份认同的本土运动。

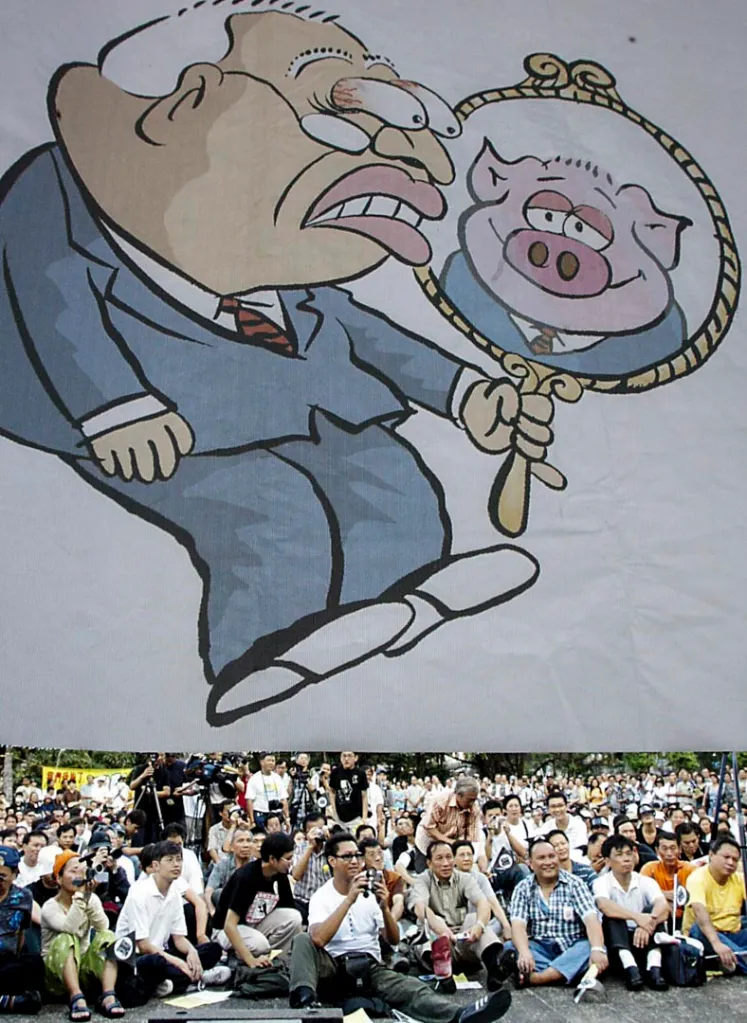

梁振英(2012-2017),本土派影响力日增

到此时,中港融合带来的摩擦升级成为中港矛盾,一方面反映了港人对内地人“抢夺”资源的负面情绪,另一方面反映了特区政府后知后觉的管治方式,未有顾及到香港人的生活困难。

梁振英在2012年参选行政长官时,打造出一副积极解决住屋问题的姿态和打击地产霸权的形象,将房屋政策列为竞选政纲的重心。即使他被指在流浮山饭局事件中涉及“黑金政治”,但仍然以超过六成的得票率,击败陷入僭建丑闻的唐英年,当选行政长官。

虽然这届政府的施政主调是维持房屋供应与确保社会安定,但政商精英主导的局面之下,社会矛盾还是日渐增加。曾荫权任内房屋供应不足的现象延续至梁振英的任期26, 体现为公屋轮候时间仍然过长,私人楼宇价格飚升,市民住屋需求仍然难以满足。没有完善的民生和福利政策的情况下,教育、医疗、退休保障、住屋等开支让步于“发展大于一切”的大白象工程。

自2003年签订CEPA后,中国内地游客来港限制开始放宽,他们能够以个人游的形式来港(又称为“自由行”)。特区政府期望以旅客消费带动餐饮、运输、零售等行业,业主和地产商纷纷得益。

然而,来港限制放宽带来的不只是游客。因中港两地生活与安全保障上的客观差异,不少内地孕妇(双非孕妇)开始以自由行方式到香港分娩,还出现了把在香港购买到的奶粉、药品、电子产品等运送回内地的“水货客”。2009年开始的“一签多行”,本意是方便内地居民即日多次来回边境,却更令水货客激增。小市民生活因而受到影响,日常必需品因为水货客而被“抢贵”,经营水货的金铺、药房等商店不断增加,垄断市场。

到此时,中港融合带来的摩擦升级成为中港矛盾,一方面反映了港人对内地人“抢夺”资源的负面情绪,另一方面反映了特区政府后知后觉的管治方式,未有顾及到香港人的生活困难。政府没有预见到政策带来的压力,没有适时回应双非孕妇、抢购奶粉等现象造成的民生问题。自由行政策只是令个别行业的商家得益,受影响市民则感到生活环境和利益被牺牲。

这亦说明,在缺乏普选的政制框架之下,特区政府没有真正兼顾社会各阶层的利益,难以真正改善民生问题。而随著社会矛盾日益激化,有关政治上的纷争,尤其是中港两地关系的争议,也增加不少。2012年学民思潮在立法会外的公民广场发起“反国教运动”,最终阻止政府实施国民教育。事件反映了港人对政府政策的不信任,以及对于强行灌输国家叙事的不认同,进一步显示出中港两地的差异。

2014年8月31日,人大常委为2017年特首选举和立法会选举定下最终框架,以“循序渐进”的方法,继续由1200人组成的选举委员会选出行政长官,而不是没有筛选机制的普选制度。特区政府在民主化过程中一直无法担当主导角色,国务院在2014年6月10日发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践(白皮书)》强调了中央对香港特区拥有“全面管治权”,享有监督授予香港特区高度自治的权力。

特区政府回归后多次呈请人大释法的做法突显了中港法制的差异,在中央对香港特区拥有“全面管治权”的前提下,埋下了不少人日后对法制的担忧。

2014年6月13日反对新界东北发展计划的行动者27,因抗议立法会财委会审议时强行通过拨款而试图冲进立法会,13名抗争者被捕并遭以“非法集结罪”检控。反对新界东北发展计划的行动延续了保育运动对社区的关注和对发展至上逻辑的批评。

而不论是土地还是政制问题,面对政府拒绝让步、不愿吸纳民间异议的情况下,群众只能以反抗的方式抗议不公义,抗争力量后来更被推到直接对抗制度和警察的暴力。

9月28日雨伞运动爆发,但这场运动的直接爆发并不是回应“占领中环行动”28 的呼吁,而是由学联发起的“重夺公民广场”行动拉开序幕。 雨伞运动期间,占领区出现不同立场的领袖,各自就运动发展方向争夺话语权。虽然运动历经79天,最终没有政治成果,但却发展出流水式、去中心化、“无大台”的抗争形态。对于传统泛民主派和平理性非暴力抗争方式的不满,更影响了年青一代往后的政治参与方式。可以说,后雨伞运动的香港,进入了躁动的“抗争政治”(contentious politics)29时代。

“抗争政治”的到来,即自回归后的香港社会经历过不同社会运动后,发现传统上向政府表达意见以期引起社会回响、透过代议制度维护其权益、以解决争议或社会问题的方式已经不再奏效。反而,随著特区政府不再重视与民间及民意代表的沟通,多次以武力驱散示威者的方式处理冲突和纷争,使得民众转以破坏性手段来表达其政治立场,试图改变政府政策的激进抗争变得越来越常见。

2016年2月立法会新界东地区补选期间,“本土民主前线”召集人黄台仰及代表该组织参选的梁天琦,号召支持者上街抗议驱赶旺角街头的小贩,爆发警民冲突,引发旺角骚乱。事件当中,有警员向天鸣枪示警,示威者以砖头还击。是次冲突被视为“本土派”勇武抗争的一例:示威者以激进抗争方式,与执法者直接对抗。

“本土派”的不同派系各有主张,但都以本土香港人身份认同为号召,分别以本土优先、城邦自治、港独等主张为口号,对抗大陆化。而他们亦付出代价。“香港民族党”陈浩天和“本土民主前线”的梁天琦,在2016年8月的立法会选举被取消参选资格30。 同年10月,政党“青年新政”的游蕙祯和梁颂恒就任立法会议员时的宣誓被裁定无效。

虽然这些组织进入议会的尝试未果,但就政治局面而言,本土派影响力日增的事实不容否认。

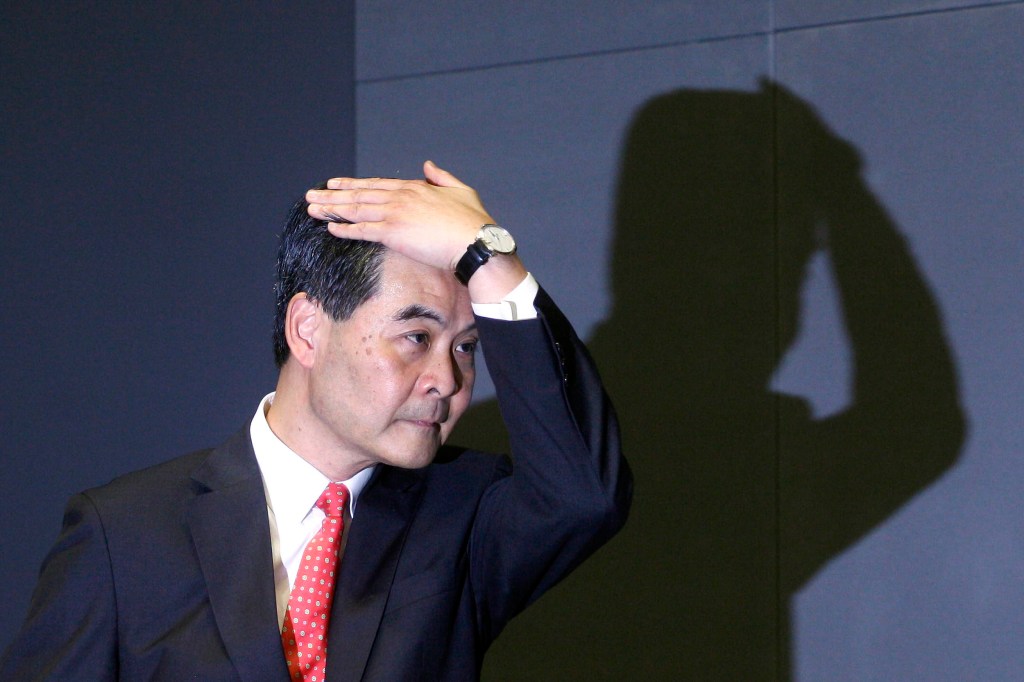

林郑月娥(2017-2022),排除非既得利益者

林郑月娥回应记者时指示威者在社会的不持份,反映了对于既得利益者阶层而言,示威者理应享有政治权利的资格被排除。

梁振英于2016年12月9日宣布不再竞逐连任行政长官。林郑月娥于2017年以777票胜出特首选举,成为首位女性行政长官。就任特首前,她曾任库务局副局长、社会福利署署长、房屋及规划地政局常任秘书长等职位。在2007年曾荫权就任行政长官期间,她出任发展局局长,成为问责官员,处理了多宗争议事件,包括亲自到皇后码头出席公开论坛讨论皇后码头重置,西九文化区发展计划,新界村屋僭建事件等。

2012年她获梁振英提名,成为政务司司长,负责政改咨询。在2014年雨伞运动期间,林郑月娥展露强硬作风,代表政府与学生领袖对话,表达了政府寸步不让的立场,会面最终没有成果。林郑月娥在回归前是公务员,回归后担任主要官员,十分了解政府的管治方针和运作机制。上任成为特首后,她延续了前几任特首发展经济的管治方式,积极与商界合作,融入大湾区的发展计划。

虽然林郑月娥在2017年刚上任时提出一系列的青年政策,加强与青年沟通,试图吸纳青年参与公共事务31。但在北京和特区政府眼中,本土派的兴起有演变成分离主义的倾向。青年政策亦没有解决平等的选举与被选举的政治权利,青年欠缺发展前景等问题,青年对政府管治的日渐不满未获平息。

实际上,青年成为本土派的支持者,他们挑战国族身份的行动,是拒绝接受被强加的支配秩序的表现。在地产霸权、贫富悬殊的情况下,香港人承受著新自由主义及国家主义的双重治理,既反抗在竞争激烈的社会中被经济条件制约和规训,亦反抗配合中央政府将香港融入国家社会经济制度的政策。

特区政府在2019年2月13日宣布修订《逃犯条例》法案,建议放宽对中国、澳门、台湾的地理限制,容许香港以“一次性”或“专案”或“特设”的协议,将疑犯移交至中国各地。《逃犯条例》的修订引起了社会的反弹,以及对引渡到中国审判会侵犯个人权利的忧虑,触发了香港史上最大型的示威浪潮。修订条例被认为是北京直接控制香港的司法操作。

民间人权阵线在6月9日发起大游行,要求“撤回恶法”,超过100万人参与,凌晨有部分示威者在立法会“煲底”逗留而被控非法集结。6月12日示威者和警方在立法会附近爆发冲突,警方以催泪弹、布袋弹和胡椒喷雾镇压,多人受伤,有被捕示威者被控暴动罪。面对浩大的反对声音,特区政府却坚持推动法案的二读,并选择以警方镇压示威者,而不是磋商和谈判。7月1日,示威者闯入立法会,在议事厅内宣读“双普选”等“五大诉求”,包括要求港府全面撤回《逃犯条例》修订草案;撤回示威“暴动”定性;无条件释放被拘捕示威者;成立独立调查委员会调查警队滥用武力,以及尽快普选立法会和行政长官。

林郑月娥在8月回应记者时指示威者在社会的不持份(have no stake in the society),反映了对于既得利益者阶层而言,示威者理应享有政治权利的资格被排除。即使特区政府在9月4日宣布正式撤回《逃犯条例》修订的决定,但是由6月开始的示威浪潮期间发生的警民冲突已经引发了市民对特区政府管治的极大不满。全港各分区纷纷出现集会游行和各种不合作运动。面对特区政府的强硬态度与警察的暴力镇压,示威者以“揽炒”方式抗争,包括以罢工罢市罢课、堵路的方式阻碍社会秩序,威胁香港的国际金融中心地位。

特区政府认为示威浪潮已经成为了安全问题,甚至是危害国家主权的问题,选择以强硬的措施打击。10月4日,林郑月娥宣布引用殖民政府在1922年制定的《紧急法》(六七暴动时曾经被引用)来订立《禁蒙面法》,禁止在公共集会和未经许可的游行中佩戴面具或口罩。示威浪潮并没有因此而减退,中文大学在11月11日至15日发生了示威者与警方的冲突,而理工大学校园在11月13日至28日被示威者占领,警方围困校园,最终进入校园并大规模逮捕示威者。

对管治秩序的不满、对暴力的愤怒,冲突演变为一场经由网络动员,没有领袖、去中心化的抗争运动,使得香港整座城市充满了流血和硝烟弹雨的场面,留下了难以磨灭的印象。

2020年6月30日,北京绕过立法会颁布由人大常委会的通过《香港国安法》,扩大现有的警权,以“防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动”。其中,《国安法》第43条授予警务处巨大的权力成立国家安全处,能够采取各种措施来办理危害国家安全的案件。最终,街头的示威活动在此后停止。

特区政府全面打击和检控反对派及参与反修例示威的人士。由2019年6月9日至2022年12月31日,警方在示威活动中拘捕超过一万人,当中近 3,000 人以“暴动”、“非法集结”、“管有非法用途工具”、“袭警或阻差”、“管有攻击性武器”等罪名被检控,近 1,700 人至少一项罪成32。 国家安全处在2021年搜查壹传媒集团总部暨《苹果日报》报社,以涉嫌三大国安罪名拘捕管理层和冻结该报的资产。2020年立法会选举前发生的民主派初选,47人案的被告在2024年11月19日被裁定“串谋颠覆国家政权”罪成。前支联会及其前正副主席李卓人、何俊仁、邹幸彤被控“煽动颠覆国家政权”,仍然等候受审。

李家超(2022-),爱国者治港,进入国家资本主义

政治权力集中到拥护中央政府的阵营,取代过往香港资本主义精英的影响力。

曾担任保安局局长的李家超在2022年接替林郑月娥成为行政长官,他的首要工作是完善香港一国两制的“治理体系”。特区政府在完成《香港国安法》订立之后,带领香港“由乱到治”走向“由治及兴”,在“一国两制”的框架下“背靠祖国、联通世界”。 33

2019年的管治危机反映的是在一国两制的框架下,香港的政治与经济层面的各种冲突和矛盾在单一“触发事件”中被引爆。因此这一届特区政府以“爱国者治港”34为管治原则,强调由忠诚于国家的爱国者掌握管治权力,将政治权力集中到拥护中央政府的阵营,取代过往香港资本主义精英的影响力。

民间人权阵线和国际特赦组织香港分会早于2021年停止运作,公民党亦在2023年清盘解散,成立于1994年的民主党亦在今年4月正式解散,甚至连成立之初便坚持基层立场、多名成员因为以抗争方式寻求改革而入狱的社民连也没法坚持其路线,也要面临解散的命运。今天的香港,抗争政治已经不复存在的条件。

完善了选举制度的议会,在反对派全面消失后,可以“集中促进”安定繁荣。公民教育的重点不再是培养下一代的社会参与意识,而在于加强青少年对国家的归属感。不少以香港议题为主的智库组织因为经费不足和议政空间收窄而结束运作或缩减营运,而具内地背景,能够配合政府推行政策的智库反而纷纷出现。35随著不少政党和倡议组织的消失,社会看似只剩下一种声音的歌舞升平,不再有异议声音存在。

特区政府强化行政主导,于2022年重整政府架构(三司三副司长十五局)和资源调配,医务卫生局、房屋局、运输及物流局、民政及青年事务局等政策局拨款减少。36在财赤压力下,政府更著手降低行政成本,简化咨询。

行政主导的管治需要不同的持份者来推动政策及扮演制衡角色。可是,申诉专员公署早前被揭发把2023年前的各种调查报告从官方网页删除。即使市民可以填写申请表格查阅,但民间监察政府的手续持续增加,社会将难以察觉政府部门的行政问题,有损公众利益,与政府所指增强对公众问责的目标不符,有损市民对特区政府的信心。

在这样的情况下,特区政府能够确保施政符合社会的需要吗?

2010年后香港由殖民时代发展的治理模式亦变得难以维持,以往利用其跨国网络、在新自由主义治理秩序中获利的特权寻租者,如今若无法进入国家主导的资本主义体制之中,就会被取代。

随著全球经济形势转变,2010年后香港由殖民时代发展的治理模式亦变得难以维持,以往利用其跨国网络、在新自由主义治理秩序中获利的特权寻租者,如今若无法进入国家主导的资本主义体制之中,就会被取代(例如多次被中国政府批评的李嘉诚)。随著中港融合代表著国家主导经济,过去多年来为人熟知的香港模式将会逐渐消失,由“爱国者”组成的管治班子将更积极将香港融入中国的发展计划当中。香港的未来将进一步与珠江三角洲融合,成为大湾区经济发展的一部分。

在当前国际间反全球化的浪潮之下,各国的资本流动会依照国家安全逻辑而调整。中国试图重整全球化进程的利益分配,挑战美国主导国际秩序的地位,李家超则紧跟中央的政策,提出香港能够在“一带一路”计划中扮演“超级联系人”37和“超级增值人”的角色,与国内的全球化进程连结38。面对中美贸易战的僵局,为了寻找新的合作伙伴,特区政府积极推进香港与中东地区的经济和政治往来。

作为离岸人民币债券市场的香港,凭著完整的金融体系和制度,相关业界或许还可以从中把握经济机遇。但是普罗市民又如何能够受惠?

28年后

当特区政府积极配合中国内地国有资本体制的时候,政治经济发展所引起的资源分配不均与发展失衡的问题依旧会出现。

回顾香港回归28载的管治模式发展,不难发现,特区政府的管治水平,以及政策引起的抗争活动对大众的生活有深远影响。经历了几年疫情,香港经济没有回复增长,经济转型的出路尚未找到。为了减少财政赤字,政府严格控制开支,期望2024-25至 2027-28 年度削减累计7%的开支39。当特区政府积极配合中国内地国有资本体制的时候,政治经济发展所引起的资源分配不均与发展失衡的问题依旧会出现。

而特区政府强调“由治及兴”成功令社会重新聚焦民生问题。但是相关议题,涉及艺术、慈善、教育、宗教、劳工权益、环境保护等非政治化的领域,又是否能够被公众自由地谈及?特区政府今年4月修订《职工会条例》,加强规管职工会,以维护国家安全。外卖员自发罢工、扎铁工集体抗议等小型的行动变得愈来愈困难,甚至要自行选择噤声。过往由不同的倡议组织构成的公民社会不再存在,民间监督政府、改善社会服务和倡议社会改革等工作变得举步维艰。

国安法实施已有五年,特区政府将“对抗”的定义大幅扩大,视一切都是“软对抗”。异议者于国家叙事之中没有一席位,香港过往的本土历史逐渐不被接纳,历史博物馆的国家安全展览也用作重塑关于香港的记忆。香港的殖民历史可以说得上是最初的“外部势力”,过度宣扬相关历史与国家叙事不符。

2023年网络上曾经出现香港成为“国际金融中心遗址”的说法。姑勿论说法是否真确,但这点至少反映了香港不再是建基于殖民时期的制度和优势的国际金融中心,而是随著最近几年“由治及兴”的管治方针,被纳入国家主权、安全及发展利益至上的叙事当中的繁荣城市。香港的殖民元素逐渐被扫除,回归后跟随殖民时期的管治模式而引致的局限和问题最终“不复存在”。

那么,香港过往的历史还会留下什么吗?

前人在殖民管治时期打开的公民社会空间,如今已经不可同日而语,但不管世态如何,政治格局如何改变,为了思考到底是怎样的管治才是能够让市民真正安居乐业的善治,我们必须要持续地诘问谁有资格决定香港这座城市的生活方式和历史,谁可以参与这个社会的发展。如同社民连成员在解散记者会手持的那一朵“红色玫瑰”,对于社会公义,自由与平等的追求和坚持,仍然是塑造过往记忆的重要部分,亦会是引领行动的依据。

由众多的个人所组成的社会仍旧在运作中,微小的举动在于,不少人试图以各种个人行动坚持他们心中价值的追求。这些是在国家、工作或获取个人利益之外,以零碎微细的个人行为来摆脱新自由主义、国家主义的规训和控制的尝试。在没有出路时,这些摆脱控制的尝试也许藏有启示。

由众多的个人所组成的社会仍旧在运作中,微小的举动在于,不少人试图以各种个人行动坚持他们心中价值的追求。在没有出路时,这些摆脱控制的尝试也许藏有启示。

注解

18、 本土研究社:〈“孙九招”的消逝与重生〉,本土研究社网页,2024年10月23日, https://liber-research.com/suensninemeasures/ 。

19、2004-2005年度财政预算案,https://www.budget.gov.hk/2004/chi/budget31.htm。

20、新闻公报,〈“行政长官介绍问责制方案〉,2002年4月17日,https://www.info.gov.hk/gia/general/200204/17/0417136.htm

21、根据《提供市政服务(重组)条例草案》,特区政府“将两局现时的所有财产、权利、法律责任、职能及权力移交政府或指定的公职人员”。

22、 2005年施政报告,2005年1月12日,https://www.policyaddress.gov.hk/2005/chi/p17.htm。

23、 2010-11年施政报告,2010年10月13日,https://www.policyaddress.gov.hk/10-11/chi/p11.html。

24、市区重建局:〈湾仔利东街重建项目〉,市区重建局网站,2007年12月24日,https://www.ura.org.hk/tc/news-centre/press-releases/20071224。

25、参见顾汝德,《富中之贫-香港社会矛盾的根源》,香港:天窗出版,2015 年。

26、 姚松炎、BEN LEI:〈盘点梁振英任内房屋政策,迎难而上还是空头支票?〉,端传媒网站,2016年12月15日,https://theinitium.com/opinion/20161215-opinion-edwardyiu-cyleung。

27、早于2012年就有近市民于咨询场合集会反对新界东北发展方案,批评东北发展计划程序失当。政府最终在2013年决定以“公私合营”征收农地,容许囤地的发展商原址换地。特区政府没考虑居民和行动者的意见,没正面回应诉求,坚持拆迁非原居民村落。东北发展被指具有政治目的,模糊深港边境,加速两地融合。

28、戴耀廷、朱耀明和陈健民在2013年公布“占领中环”信念书,推动“让爱与和平占领中环”的行动,争取2017年民主普选行政长官。

29、 Charles Tilly and Sidney Tarrow, Contentious politics, Oxford : Oxford university press, 2007.

30、 另外,香港民主进步党杨继昌、城邦派的中出羊子、保守党赖绮雯和独立参选人陈国强同样被取消参选资格。

31、2017年施政报告,2017年10月11日,https://www.policyaddress.gov.hk/2017/chi/pdf/Agenda_Ch8.pdf。

32、法庭线:〈反修例六年 街头事件案件数据分析 近2400人被控13类罪名 未完的案有哪些?〉,法庭线网站,2025年6月12日,https://thewitnesshk.com/%E5%8F%8D%E4%BF%AE%E4%BE%8B%E5%85%AD%E5%B9%B4-%E8%A1%97%E9%A0%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E6%A1%88%E4%BB%B6%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%88%86%E6%9E%90-%E8%BF%912400%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E6%8E%A713%E9%A1%9E%E7%BD%AA/ 。

33、2022年施政报告,2022年10月,https://www.policyaddress.gov.hk/2022/tc/p7.html。

34、邓小平在1984年首先提出,习近平在2020年重申“爱国者治港”是贯彻“一国两制”方针的原则。

35、例如“天大研究院”、“紫荆智库”等智库组织,聚焦于如何将香港融入国家发展等议题。

36、例如食物及卫生局(卫生科)在2022-23年开支预算获拨款1,142亿,重整为医务卫生局在2023-24预算为944亿,在2024-25年预算为1,048亿。

37、中国发改委于2015年发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的文件(即),提出设立针对东盟、中东、中欧及东欧等国家的经济合作平台的框架和合作机制。梁振英在2016年提出香港能够在“一带一路”计划当中担任“超级联系人”的角色。

38、中国作为新兴发展中国家的代表,以另一种“全球化”的想像,要求更多的发言权来表达其利益诉求,并发展一带一路等计划,寻求在现有的国际组织平台之外的合作机会。

39、 2025年财政预算案,2025年2月26日,https://www.budget.gov.hk/2025/chi/pf.html。

评论区 0