一宗无法进入法院受审的刑事案件,却为英国政坛带来超过一周的风暴。

这起案件引发两党领导人互相指控对中国政策摇摆、危及国家安全,政府也极其罕见地在短短四天内针对本案安排三次议会报告询答。至于在野党领袖更选择将自己每周向首相提问的机会用于谈论此一案件,舍弃当周多个其他重大政策议题,即使政府于同周首度证实可能即将增税,也敌不过此一议题的重要性。

这起案件的被告是两名英国公民,他们被控为中国政府担任间谍,在2021年至2023年期间搜集英国政坛内幕资讯;其中一位直到被捕时都仍在英国国会任职,而且为下议院先后两任外交委员会主席工作,这两位国会议员又同时是保守党内对中鹰派群体的领导人物。

检查官早在去年4月就已正式起诉两人,却在今年9月中、也就是原定首次开庭审判的半个月前宣布撤回告诉,本案因此终结,日后除非符合非常严格的法定条件,否则几乎不可能再行起诉。而且,检察官的理由是“证据不足”──但这不是因为检察官相信两名被告的说词,认为两人可能并未从事间谍行为,而是认定两人虽然有为中国打探资讯,但由于没有证据足以认定中国构成对英国的“国安威胁”,因此无法满足入罪的法定条件。

所以,对英国而言,中国是国安威胁吗?在野的保守党立刻指控,政府想必是为了对中国经贸关系,所以向检察官施压,或者至少不愿尽力向检察官证明中国已构成国安威胁。而执政的工党则反过来,指控本案发生于保守党执政期间,主责的文官只能够忠实说明“当时”政府对中国的评估,是保守党自己并未明确定调,疏于确认中国是国安威胁。

对此,许多评论人也都认为,这个案件明明充满技术细节,之所以能够引爆政坛如此巨大的反应,其实未必真正关于该案本身,而是反映了两党、特别是当前执政党对中国政策的尴尬暧昧。其实,有不少跨党派或无党派的法律专家认为,单从诉讼的角度来看,其实是检察官的法律见解出了问题,证据根本已经足够。

相关争论背后的背景,其实是近年来两党政府陆续放宽对中政策,以争取更多经贸机会,逆转2016年至2022年之间渐趋鹰派的路线。但同时,各党政治人物依然普遍对中国有所戒备、有所顾虑,所以不论是此次的间谍案,又或者是中国有意於伦敦兴建全欧洲占地最广的“超级大使馆”等事件,才又会互相串接,触发了政坛更广泛的焦虑与不安。

甚么是“中国研究组”,间谍案两名被告与蔡奇有何关系?

依照英国政府所公开的官员证词,被告并未取得任何正式被列为机密的文件。然而,英国政府认为他们依然搜集了许多政坛幕后敏感资讯,是一般人难以得知、且对中国政府有用处的。具体而言,这包含政策内幕如“英国政府内部对中国资金并购半导体厂的评估报告内容”或“政府虽然公开宣称将因新疆问题对中国展开制裁,但实际上并无计划禁止进口新疆制品”,以及国会动态如“对中鹰派议员游说首相的进度”或“下任首相的热门候选人已和某对中鹰派议员谈好条件,将任命其担任安全事务部长,但代价是必须支持首相的整体外交政策”,另外还有其他资讯,比如与台湾国安官员见面的英国国会议员名单和出访行程等等。

本案的基础事实相对单纯:两名英国籍被告彼此认识,且一同于2017年至2019年间于杭州担任英文教师。检察官指控,一位代号为“Alex”的中国情报人员先吸收了后来持续在中国居住的Christopher Berry,再由Berry吸收当时已回到英国国会担任研究幕僚的Chris Cash,委请他搜集英国政坛相关资讯。

在国会内,Cash任职于一个称为“中国研究组”(China Research Group)的议员群体。这个群体是由一群对中国立场较为强硬的保守党议员所组成。保守党内长年都有多个类似的群体,由立场相近的议员一起合作,试图共同“研究”议题,进而影响党内政策,其研究幕僚人力受到国会资助。近年来,诸如支持脱离欧盟、放宽防疫措施、加强北英格兰建设等政策的议员也都曾各自成立类似组织。

由于业务的关系,“中国研究组”可以得知许多英国政坛人士、包含政府官员对于各项涉中议题的意向和行动;Cash也从实习生开始一路做起,转任正职研究员,最后升任到成为整个小组的最高幕僚。且在他任职期间,“中国研究组”的前后两任领导人皆颇具份量,都是国会内关于外交事务的意见领导者。事实上,两位议员恰好也都同时在跨党派的下议院外交委员会担任主席,足见两人的影响力──时任外交委员会主席Tom Tugendhat为小组创组时的领导人,后被拔擢入阁担任安全事务部长,依惯例辞任其他职务,该党内小组成员推派Alicia Kearns领导人,而她又迅速被跨党派议员推举为外交委员会主席。

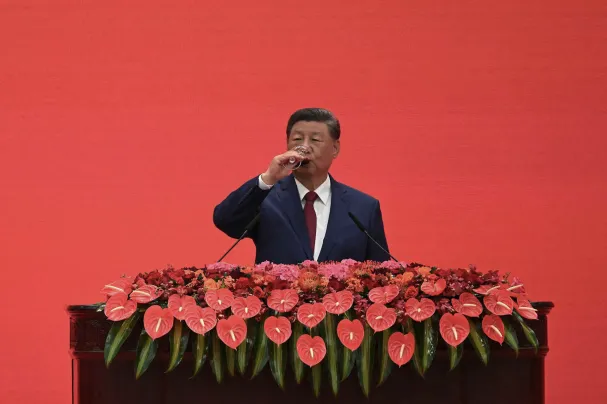

根据政府所公开的资讯,这位幕僚向其旧识提供国会内涉及中国的幕后资讯,再由这位现居中国的旧识汇整为报告,总计向中国情报人员“Alex”提供至少34份报告。检察官甚至指控,“Alex”背后的大老板是中共高官蔡奇,而这位持续在中国居住的Berry还曾在2022年7月与蔡奇见面一次──蔡奇目前是中国最高官员之一,现职为中央书记处书记,也是排位第五的中央政治局常委;当时蔡奇尚未当选这两项现职,但已担任中共中央政治局委员。

在警方与情报单位合作下,Berry于返回英国度假时与Cash同时被捕。幕僚Cash并不否认自己和这位旧识分享资讯,但主张其并未刺探任何秘密,而只是和朋友分享他个人基于公开资讯和政坛八卦所做出的政治分析。Berry也并不否认自己撰写多份报告,但透过律师主张他以为这些报告是要交给一间有意在英国拓展业务的中国企业,他只是帮助该间企业更了解英国政坛的最新发展而已。

为什么需要额外证明中国危及英国国家安全?

不过,两名被告的这些抗辩也都不再重要。因为,检察官接收到政府代表的证词之后,认为本案证据不足──或者,引用英格兰及威尔斯的最高检察官Stephen Parkinson对国会议员的解释,他们认为证据“只达到95%”,尚未能达到100%。检察官认为“经过多个月的等待之后”,政府方的证人仍未能提供足够证据,遂让检察官认为无法百分之百证明中国危及英国的国家安全,因此未达成入罪的条件。

为什么需要额外证明中国危及英国国家安全?根据1911年订定的国安法规,要成功起诉两人,就需要证明被告搜集的情报有助于英国的“敌人”。检察官的意思是,由于政府派出的证人无法明确证明英国政府当时已将中国视为敌人,他们在首次开庭前重新审视证据,发现证据不足,必须放弃起诉。虽然英国2023年订定了新的国安法规,但两名被告被捕时新法尚未生效。

但许多法律专家反过来质疑检察官“证据不足”的说法:如果职业文官、副国安顾问Matthew Collins所提供的证词中,已经具体显示中国政府的某些行为可能危及英国国家利益,为什么检察官仿佛需要等待Collins明确说出“敌人”这样的魔法词汇?而检察官需要被动等待政府声明中国是敌对国家吗?

比如,前任英格兰及威尔斯最高检察官Ken Macdonald就对他的继任者相当不满,受访时向《金融时报》表示,依照政府公布的三份书面证词,证据“早已非常足够”;主责的官员只是没有使用检察官期待的“敌人”等词汇,但内容明明已经清楚列举出中国在产业安全等方面对英国构成的威胁,而“国家安全当然包含经济安全,这点在法律上不证自明;毫无疑问,Collins的证词已经清楚显现中国已对国家安全带来威胁”。

前保守党资深国会议员、也曾任国会情报委员会主席的资深大律师Dominic Grieve,在接受BBC采访时也表示检察官的决定让他“非常困惑”。他认为政府代表只是在用词上比较保守,在界定对中关系时,直接援用两党政府诸如“系统性挑战”等外交辞令,但在事实层面上,该证词“对于中国造成的威胁毫无掩饰,反而清楚呈现威胁发生的各种方式”。

而在接受专长分析国会程序与运作方式的podcast“Parliament Matters”专访时,剑桥大学法学教授Mark Elliot也表示,法律并未要求检察官在这个问题上为政府马首是瞻,检察官大可另寻其他证据;甚至,就算政府力主中国已构成国安威胁,检察官本来也仍必须另寻其他事实证据予以证明。他解释,在涉及此类案件时,法律从未将政府视为如何界定国安威胁的“守门人”(gatekeeper,指“定夺者”);更何况,政府本来也就没有任何官方的“敌对势力列表”,有的只有不同政治人物乃至情报、外交人员的对外发言,用词本来就会相当纷杂。

少数为检察官缓颊的法界人士认为,政府方并未明确将中国定性为“敌人”,确实让被告的辩护律师更有可能说服陪审团“连政府都拒绝这么做,检察官却说你们得这样判定”。但即使如此,这也显然是进入诉讼程序后说服陪审团的策略问题,并非自始无法起诉的原因。

无怪,在相关证词公开之后,不仅立场较亲工党的《卫报》以“法律专家质疑检察体系的论理”为报导标题,就连立场亲保守党、连续几日痛批工党政府对中软弱的《泰晤士报》,其分析专文标题亦是“涉中案件的乱局,检察体系无从闪躲”,并直陈在证词公布之后事态有所演变──“得要回答最多问题的人,看来不是首相施纪贤,而是最高检察官Stephen Parkinson”。

从新疆到“超级大使馆”的争议

不论是政治人物的争论,亦或者是各家不同立场媒体的报导,比起法律细节的争论,更多讨论是连结到英国两党、特别是现任工党政府对中国政策的暧昧,及其所引发的焦虑。

举例而言,就连立场普遍被认为亲工党的《卫报》,其外交与军事线主编Dan Sabbagh所主笔的分析专文,标题也是“工党对中国立场更趋软化,在间谍案撤诉下更显如此”。而在文章第一段,作者就提及工党执政后的态度生变:“曾经,也就是在大选前,工党对中国的取径很直接坦白”,尤其是采取比当时保守党政府更强硬的立场,力主要将中国政府在新疆对维吾尔族人的作为正式定性为“种族屠杀”(genocide)。为此,施纪贤领导的工党在议会中支持保守党内对中鹰派议员的法律议案,险些就能击败当时仍抗拒这么做的首相约翰逊(Boris Johnson),也要求政府应该主动透过联合国等机构向中国政府究责。

但选举之后,在跨党派许多评论者眼中,工党的瞻前顾后比起保守党犹有过之。尤其面对英国亟需外资投入,以提振成长停滞的经济,中国成为新政府更积极争取合作的资金来源和贸易伙伴。比如,在同一篇分析文中,Sabbagh马上提到,同样针对新疆议题,工党政府在选后短短三个月内就默默弃守原先的立场,时间还“恰好”是时任外交大臣出访北京前夕。之后,财政大臣、贸易部长、国安顾问等众多高官也陆续访中,首相本人明年亦有访中计划,目标都是寻求更多投资与贸易合作机会。

在关于间谍案的报导中,中国意图在英国建立的“超级大使馆”也经常被各家媒体连带提及。实际上,保守党“中国研究组”的两位前后任领导人就以间谍案受害者的身分,联名发布对首相施纪贤的公开信。在信中,两人就先批评间谍案起诉失败已经显示出对中国威胁的“轻忽怠惰”,而“你多次表示起诉失败令你感到失望,而你现在有机会做出保护国家的必要之举”──而他们指的,就是要求政府拒绝让中国在伦敦建立欧洲最大面积的大使馆。

这样的“超级大使馆”不但是中国国力的投射,而且批评者也担心中国会借用该大使馆的空间和位置执行间谍活动,加上北京方面又坚持在送审的建筑图上将部分区块涂黑,不让英国政府得知其具体设计,更增添了批评者的顾虑。工党政府原先希望降低此案敏感性,并非交由外交或国安部门审理此案,而是单纯由主责建筑、住房与都市计划审核的部门处理,然而仍然因为巨大争议而一再延期。

对于此案,英国情报单位军情五处(MI5)的领导人日前公开表示,驻英使馆带来的安全顾虑一直都存在,情报单位“已经有超过一世纪的处理经验”,认为相关风险仍在可以控制的范围内。但国会情报委员会的主席、工党籍的Matt Western却也致信政府,表示他们认为准许中国兴建超级大使馆“不符合英国的长期利益”,尤其因为所在位置太过接近包含光纤、资料中心、电信设施的集中地,可能成为中国“窃听”与“危机期间破坏行为”的据地。这个案件在关注中国国安威胁的圈子内已经争议许久,而随著间谍案起诉失败,诸如此类的议题更是全部被包含到“政府是否对中软弱”的主线之下,携手跃上新闻版面。

同一时间,在间谍案相关争论最为猛烈的时候,与曾任保守党首相约翰逊幕僚长、后来与之决裂的Dominic Cummings又在卸任五年后突然“爆料”,向记者宣称中国早在2020年就已透过科技攻击取得“巨量”的政府机密资料,但文官体系却刻意隐瞒。虽然英国国安机构GCHQ随即出面否认此事,但也同样可以看出此案所引发的讨论已如何连结到更广泛的对中疑虑。

例如消息一出,保守党领导层立刻指控背后必然有政府高层的涉入,借以连带控诉工党政府整体对中软弱。比如影子内政大臣(即保守党直接负责监督安全事务与警政、移民等议题的代表)Chris Philps用词相当强硬,痛批政府竟无法向检察官提出足够的证据,显示政府“为了经济目的,迫切地要绥靖(appease,亦可译为姑息、安抚)共产党所统治的中国,竟愿意牺牲我们的国家安全”。他甚至影射首相本人必然有涉入此案。保守党也影射工党对官员施压,或者至少是刻意“袖手旁观”,反映了对中国的软弱立场。

工党一方面强调政府并未对副国安顾问施压,且本来就不应该干涉检察官办案的决定。另一方面,工党指控真正软弱、暧昧的是保守党政府:因为本案发生于保守党执政期间,检察官认定的重点因此不是当前政府对中国的政策,而是当时保守党政府是否已将中国认定为国安威胁。而由于过去保守党自己的用词也相当暧昧,才让负责作证的文官无能为力,只能忠实陈述彼时暧昧的政策,才导致诉讼无以为继。首相施纪贤在询答期间就引述前外交大臣James Cleverly的说词,表示若要只用“威胁”一词概括政府对中国的定位,是“不可能且不明智”之举。不过,评论人也指出,Cleverly在同一场演说里,其实也提及与中国交往时可能必须同步强化国安保障;而就连他当时的老板、时任首相辛伟诚(Rishi Sunak),虽然普遍被认为对中较为鸽派,也确实拒绝在政府战略报告中称呼中国为国安“威胁”,却也曾经发言指出“对我们的经济安全而言,中国无疑是所有国家中最大的威胁来源”。

这些闪烁、多变的用词都是事实,不过,如同知名政治评论人、《金融时报》政治组编辑Stephen Bush在他广受阅读的每日电子报上所说,这根本上反映了一件事情:当在野党和执政党位置互换之后,工党施纪贤政府与前手的保守党辛伟诚政府“对中立场在实际层面是一模一样的”,只是双方都不愿意承认而已,所以才互相批评对方在国安上做得不够多,却又不得要领。

英中关系:从让华为建5G网络,到香港移民救生艇

英国政府转为对中强硬,普遍被认为是2016年至2022年之间的短期现象。以剑桥大学政治经济学教授Helen Thompson在其著作中的描述为本:最迟至2015年,英国政府都仍寄望于打造和中国的“黄金时代”,抢先加入中国主导的亚洲基础设施投资银行,让奥巴马政府大失所望。是到2016年的脱欧公投后,英国政府亟欲争取和美国洽谈贸易协定,才开始更配合特朗普政府的对中贸易战,采取对中国更为强硬的立场。

即使如此,保守党前后担任首相的文翠珊(Theresa May)和约翰逊都仍曾考虑不顾美国政府反对,继续让中国的华为投入英国5G网路建设。是直到香港反修例运动和Covid-19疫情这两大危机先后爆发,尤其因为英国政府选择向香港移民抛出救生艇,英中两国修补关系确定无望,英国政府才彻底转向,包含终于拒绝华为参与英国网路建设──事实上,约翰逊政府一直到2020年1月都对华为保持开放态度,是到该年7月才改为遵循美国的意见。

如今事过境迁,而英国又急需外资投入,中国再度成为明显合作对象。虽然2015年之前英国首相与中国国家主席共饮啤酒、自称将打造“黄金时代”的状况不可能重演,但自2022年起,从辛伟诚到施纪贤都更积极寻求英中双边合作,也因此重新开始担心得罪中国,却仍是许多人认为可以预料的发展。

在知名英国政治评论人Stephen Bush看来,这样的根本问题,才是间谍案后两党政治人物互相指控、却总是在无谓细节上打转的真实原因。

“争论之所以都围绕在这些无意义的流程问题上,是因为对许多保守党领导层而言,他们自己毕竟也参与先前政府的中国政策,要攻击施纪贤对本案的处理方式比较容易,要实质争论中国政策比较困难。同样地,对工党的部长们来说,要为政府处理本案的流程辩护比较容易,要清楚说出政府对中国的实际立场则困难得多。”

换言之,在英国对中政策暧昧不明、难以取得平衡的此刻,各种基于国家安全、产业利益、民主价值等的疑虑也都难以被好好讨论,遑论检察官的法律论理。于是,不论是间谍案的司法流程,抑或者是中国的超级大使馆兴建计划,乃至各种机密外泄的流言,才成为这个过程中一个又一个具体的引爆点,爆炸幅度或大或小,但其源头无非是英国政坛跨党派共有的焦虑与不安,以及其各自的暧昧以及尴尬。

评论区 0