【编者按】十世纪时,中国人发明了火药并应用在军事用途,几百年后,火药科技才逐渐西传;但到了十九世纪,中国却在鸦片战争中遭逢英国痛击。

长久以来,史家往往主张火器帮助欧洲人建立了全球霸权;不过,中国人不仅在九世纪时就率先发明了火器,直到十八世纪初期仍然持续进行火药科技的创新——这段火药科技发展史远比原先许多人认定的还要更长。

为何曾是世界第一个火药帝国的中国失去了领先优势,而过去无足轻重的西方国家却成为宰制世界的强权?

本书透过比较东西方军事史的研究,不仅要探询“何以中国会走上不同于西方的道路?”更要叩问“西方为何能取而代之成为近代世界的霸主?”本书以火药战事贯穿,还原了东西方火器发展的面貌。

以下内容节选自《火药时代:为何中国衰弱而西方崛起?决定中西历史的一千年》的引言,获时报出版授权刊出。

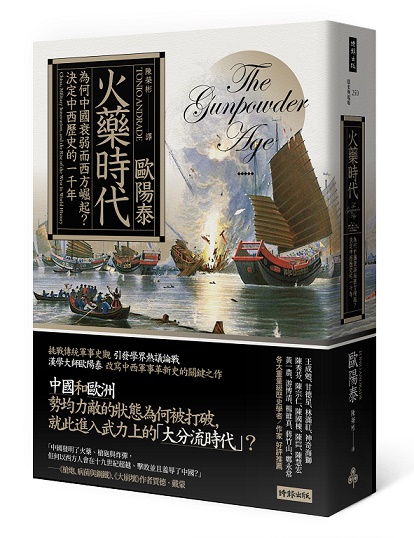

火药时代:为何中国衰弱而西方崛起?决定中西历史的一千年

作者:欧阳泰(Tonio Andrade)

译者:陈荣彬

出版社:时报出版

“中国是一头睡狮。等它醒了,整个世界都会为之震动。”这两句话,据说是拿破仑说的,而且近年来大家在引用之后,往往会接著表示,那睡狮如今已经醒了。中国政府的高层屡屡承诺,该国会以“和平、可亲和文明”的方式崛起,但这还是震惊了全世界。拿破仑的预言似乎是成真了。

然而,他是在一八一六年预言的。为何这头狮子过了那么久才醒来?而且为何会睡著?中国曾是举世最为富庶,科技最发达也最有权势的大国。当初它为何会失去领先优势,输给了后来才发迹的西欧各国?或者,换个方式来提问:在一五〇〇年之后,为什么那些曾经无足轻重的欧洲国家会成为宰制全球的强权?

这些都是有关世界史的关键问题,近年来已经有太多人急于提供解答,也引发许多争论。几乎所有答案都是围绕著经济问题打转。正因如此,如今我们已经远比过去更为了解欧中双方在薪资水平、生育率与农业生产力等方面的表现,但却还是不太了解拿破仑那一席话的真正重点——战争。他会提出此一知名预言,是为了回应他的爱尔兰籍外科医生的提问:若是向中国发动攻击,对英国而言是利是弊?拿破仑的答案是,英国占不到便宜,因为中国人一旦觉醒了,就会“从美法两国,甚至从伦敦招募到技师与造船工匠,借此打造出一个舰队,假以时日就能打败贵国。”最后,英国人还是对中国发动攻击,中国也的确招募到一些技师与顾问。中英两国开战后,中国迈向现代化的路走得比拿破仑预期的还久,但在整个过程中,洋务运动的参与者往往都把军务当成重点。时至今日,倡议改革的人仍是如此。

这本书所探讨的是中国与西方之间的“大分流”,并且将讨论聚焦在武器上。我主张,中国之所以会强大、衰败,接著又重新崛起,是可以从其过去的军事模式看出来的。但我不会只聚焦在中国。我的目标是:比较亚欧的军事史,而且我想要提问的问题不只是“中国为何走上不同于西方的道路?”也要问“西方为何走上不同于东亚的道路?”欧洲并非遵循著一条正常轨迹去发展的;每一例个案都能为其他案例带来启示。

贯串这整本书的主题是火药战事。长期以来,史家已经针对火药带来的革命性效应进行了许多研究,但他们大多只注意西方。事实上,你可能已经听过一个错误但却常被提起的说法:火药是中国人发明的,但他们并未应用在战争上。此一误解仍然广泛地流传著,常出现在学术著作里,甚至连中国人都这么说。不过,事实是中国与其邻国试著把火药用在许多军事和非军事的用途上,经过几百年后,火药才流传到西方。这些最开始使用火药的亚洲国家常常被忽略了,而大部分关于火药战事的研究都聚焦在早期现代史(大约一五〇〇~一八〇〇年)。史家们往往主张,就是在这段时间里才有许多帝国因为火药而崛起了,“火药革命”与“军事革命”促成了欧洲封建结构的转变,也为日后西方国家的全球霸业打下了基础。

但事实上,所谓的“火药时代”持续了整整一千年,揭开序幕的事件是,将届西元九一〇年代时人们开始把黑火药用于战事上,最后直到了大概一九〇〇年,无烟火药取而代之,这时代才算告终。若能好好检视这火药时代,就算不能解答“西方为何崛起?中国为何‘停滞不前’?”的问题,至少也能将问题给厘清。

欧洲的变动为何如此大?中国又何以往往被当成停滞不前?有许多人曾提出解释,但最为持久的解释方式之一,就是所谓“竞争国家体系”的解释模式。根据此一理论,欧洲各国彼此对立,导致欧洲社会面对一种优胜劣败的竞争压力,迫使各国不得不改善自身的政经与军事结构。相反的,中国却是个大一统帝国,这让中国人欠缺实验精神,导致国家的发展停滞。这个观念是随著社会科学一起诞生的,最早由孟德斯鸠(Montesquieu)提出,为马克思(Karl Marx)与韦伯(Max Weber)的著作生色不少。如今此一说法已经非常普及,出现在贾德・戴蒙(Jared Diamond)、伊曼纽尔・华勒斯坦(Immanuel Wallerstein)、大卫.蓝迪斯(David Landes)、杰弗瑞.帕克(Geoffrey Parker)等许多人的著作里面。以此一模式为根据,许多中国研究的专家也都主张,因为中国是个大一统帝国,所以缺乏欧洲那种较具竞争性的动力——不过,也有人主张,这种缺乏竞争的状况会带来种种经济上的好处。

当然,每一个学过中国史的人都知道,中国在历史上也是战乱频仍,常常分裂成许多相互竞争的国家。事实上,“中国”一词预设了大一统的状态,但该国在历史上有很多时间都不是统一的。史上最著名的分裂时期应该就是战国时代(西元前四七五~二二一年),许多国家也把欧洲的早期现代史拿来跟这个时代相提并论,主张两者在军事与政治方面有许多相似的发展。例如,伟大史家杰弗瑞.帕克就是以讨论中国的战国时代来开始他的《军事革命》(The Military Revolution)一书,主张战国时代的中国与早期现代的欧洲一样,因为战争频仍而导致国家集权化,而且在战术、科技、组织与后勤等各方面都有许多军事创新。

然而,在中国的漫长历史中,还是有许多其他各国相互竞争的战乱时期,但却往往被学者们给忽略了,将中华帝国的大一统状态予以夸大。我这本书的假设是:那些分裂的时代才是可以帮助我们了解世界史的关键。

我们来看看晚近的明清两朝(西元一三六八~一九一一年):许多作者都认为中国在这阶段是统一的,因此发展停滞。的确,中国在明(一三六八~一六四四年)、清(一六四四~一九一一年)两朝都是大一统帝国。但在这段时间内,却也出现过一些多国交战的状况,尤其是在改朝换代之际(即一三六八年与一六四四年)。这实在不值得大惊小怪,但并未精通中国史的人也许会感到很讶异,因为中国在这两次改朝换代时都历经了长年的战乱,从元帝国(一二七九~一三六八年)到明帝国的过渡期,几乎持续了一整个世纪,始于大约一三五〇年,这就是知名的“元末群雄并起”的时期(一三五二~一三六八年),他们纷纷建立起自己的政权,开始进行一连串的血腥混战,后来纷纷被明太祖(一三六八~一三九八年之间在位)以武力手段剿灭。但在太祖死后,到了永乐朝(西元一四〇二~一四二四年),也就是他那好战的儿子成祖在位时,又是兵连祸结,多次发兵征讨南越与鞑靼,接著又断断续续爆发了许多战事,直到一四四九年,前述过渡期才终于结束了。这元明之际的变动过渡期长达一世纪,大约从一三五〇一直打到一四五〇年。战事频仍激烈,而且规模往往远胜同一时期西欧的任何战事,常常有几十万大军携带大砲、炸弹、手榴弹与火箭在东亚各地南征北讨。

另一个变动过渡期也很长,战事一样激烈不已。后金在一六一〇年代起兵反明,这过渡期的战事一直持续到一六八三年,满人早已建立清朝,但是到了此时才终于把南明诸王全都剿灭。后来,知名的康熙帝(一六六一~一七二二年之间在位)为了让中北亚诸国称臣,又屡屡发动战争,一直持续到十八世纪初。事实上,这已经是比较保守的说法了,因为激烈战事早在一五五〇年左右就已经开始,后来又爆发了万历朝鲜之役(一五九二~一五九八年),这是史上中日双方规模最大的军事冲突,此一战争规模后来才被二次大战期间的中日之战超越。学者孙来臣曾经表示,一五五〇到一六八三年之间是整个东亚历史上战争最频繁的一段时期,战场范围已经远远超过中国本身,战火肆虐了欧亚大陆的整个东半部,包括东南亚在内。

变动过渡期本来大多战乱频仍,没什么好大惊小怪的,但上述两个过渡期会这么长,却别具深意。这两个过渡期都跨越了好几个世代。当然,在中国发生的战事跟欧洲的战事类型不尽相同:也就是说,中国并未像欧洲各国那样对外发动军事冲突,所以并未产生强大的革新动力。有些学者认为,中国把国力用错地方,只会与游牧民族与国内乱党打仗,以至于未能对外发动征服战争,如此一来也就导致中国没办法产生欧洲特有的革新动力。

然而,事实上,在战乱的刺激之下,中国在这些时期还是进行了快速而深层的军事革新。拿破仑深谙这个道理,他认为任何国家在受到军事行动挑战时,肯定会以革新来回应。史家称之为“挑战—回应的动力”(challenge-response dynamic)。在一三五〇到一四五〇年的元明过渡期期间,中国受到了很多挑战,也产生了许多回应,步兵部队变得越来越仰赖火器,而且与同时期的欧洲相较,火器的使用率不仅较高,也更为有效率。根据明初的军事政策规定,至少要有十分之一的士兵持有火器;到了一四〇〇年代的最后三、四年之间,此一规定已经提升到十分之三,而欧洲则是要到一五〇〇年代的中期才达到此一数字。许多史家都把明朝视为世界史上第一个“火药帝国”。

然而,大约从一四五〇年开始,过去中国那种军事模式改变了,走上了一条不同于欧洲的道路。如果想要了解本书屡屡提及的一些时间点,请参阅书末“附录一”(“火药时代”分期表)。从一四五〇到一五五〇年,中国参与的战事变少了,战事强度也减弱,军事革新的速度就此减缓。而欧洲在同一段时期里,却刚好因为战事日趋激烈,规模越来越大,所以军事革新才得以加速。到了一四八〇年,欧洲的各类枪枝都已经远远优于中国的枪枝,所以当一五〇〇年代初期有葡萄牙水手把枪枝带到中国来,中国人见识到了它们的优越性能,才开始仿造欧洲枪枝。我们或可把这个时期(一四五〇~一五五〇年)称为第一个分流时代,或者是“小分流时代”。

但这段时期并未延续下去。从一五五〇年代开始,整个东亚地区烽烟四起,军事革新因此得以加速。中、日、韩都已经把欧洲大砲与滑膛枪(musket)的工法给摸熟了,加以改良,甚至懂得以更为进阶的战术来使用枪砲。举例说来,过去常有史家表示,以整排士兵手持滑膛枪一起发射的知名战术“火枪阵”应该是欧洲、日本或者鄂图曼土耳其帝国发明的,但稍后我将说明此一战术的创始者很可能是中国人。一五五〇到一七〇〇年期间,东亚在军事方面进入了快速革新期,实力堪与西欧各国匹敌。每当东亚各国训练有素的军队与欧洲军队交战时,总是东亚军队大获全胜。很少人研究这些亚欧之间的军事冲突,但从这些冲突看来,亚欧双方的军事实力在“均势时代”(Age of Parity,即一五五〇~一七〇〇年期间)是相当旗鼓相当的。欧洲人的确比较会打深水海战,碉堡也盖得比较好,但是东亚各国部队的能动性较强也更有效率,之所以能击败欧洲部队,不光是靠人数优势,也是凭借著优异的大砲、有效的后勤体系、将帅统驭有方,而且就部队训练方式与凝聚力而言,就算没有胜过欧洲,也是实力相当的。同时,此一均势并不局限于东亚:大部分的亚洲各国也许都与欧洲保持著均势。

然而,一八三九到一八四二年之间发生了第一次鸦片战争,从英军击败清国的摧枯拉朽之势看来,均势时代已经结束,军事上的大分流时代降临了。但为什么中国会大幅落后呢?

当然,理由之一是英国历经了人类史上并无前例的工业化过程,但随后我们将会看出,英国的军事优势并不全然取决于船坚砲利与大规模生产。我也必须体认一个事实:在战前,中国的军事发展已经停滞不前了。为什么?因为天朝无战事。到了十八世纪中叶,清廷已经完成了一项中国前朝历代未能企及的功业:它征服了蒙古人与中北亚的回部。而且,更早之前俄国人也已经领教过清廷的厉害,所以北方已经没有边患。在海疆也已稳固无事的状况下,中国已经有许多世代并未面临严重外患,时间大约是从一七六〇到一八三九年。不过,国内的民变不断,尽管有些的规模颇大,但与中国史上先前的一些时代相较,这个时期的战事已经算是特别少了。此时中国部队的战力减弱,军事革新迟缓。

图一之一以一三四〇到一九一一年为时间轴,把战事在中国与西欧的发生频率都列出来,借此我们可以看出一个“清朝大和平时期”(The Great Qing Peace)的存在。把战争给图表化当然是很困难的,而且必须谨慎为之,但如果能有其他各种质性与量化资料来加以佐证,这一类图表却可以帮我们观察出一些重点。(欲了解更多这方面的信息以及本书所使用的其他资料集,请参阅“附录二”。)

首先该注意到的是,从一三五〇到一七〇〇年之间,中国与欧洲的战事模式是非常相似的。就中国而言,战事的次数在两个改朝换代的时间点来到了高峰期,也就是一三六八与一六四四年;但是,从一三五〇到一七〇〇年看来,整体而言,欧亚大陆的两侧都是战乱频仍的,只有中国在一四五〇到一五五〇的百年之间相对来讲较为平静。

然而,中国与欧洲的模式在十八世纪与十九世纪初出现了显著的大分流现象,这段时间内欧洲还是连年战乱未止,中国的战事数量却持续流连在整个时间轴上的最低点。相对来讲,这是中国较为平静的一段时期,我们可以称之为“清朝大和平时期”,从十八世纪中一直持续到一八三九年,而且韩日两国在这段期间刚好也是战事较少的。任何清史专家都能正确指出这段时期中国事实上发生了许多大规模的武装冲突,一八〇〇年前后发生的几场战事尤其惨烈。然而,此时中国大致上并无对外战事,而且从纪录看来,如果与一二〇〇年之后的其他中国历朝历代相比,在清朝大和平时期出现的武装民变次数相较来讲还是比较少见的。

相对的,尽管欧洲到十八世纪出现了比十七世纪更长久的和平时期,但十八世纪的欧洲只要有战事爆发,总是越来越激烈,最后在法国大革命战争与拿破仑战争来到了最高点,整个欧陆在十八、十九世纪之际被搅得天翻地覆。所以,中国的军事革新才会在清朝大和平时期减缓,同时间欧洲的军事革新却加速了,发展出威力更强大的新式大砲、火器、组织结构与战术,这并不令人感到意外。

从十八世纪中叶到十九世纪初就是中欧双方在武力上的“大分流时期”,西方人也就是刚好在此时建立起关于中国的印象:在许多方面都停滞不前、庞大顽固而且窘困不已。小说家狄更斯(Charles Dickens)在参观完一艘中国船只后就用自己的话表达出上述看法:“几千年过去了,中国人还是用同样的方式建造平底帆船,而建造出来的东西简直在浪费与虚掷时间。”对于面临剧烈变动、正在现代化的西方而言,中国呈现出一种负面形象。如今某些学者所述说的仍然是相同的概念,语气也与一百五十年前的狄更斯几乎一样好辩。例如:“在早熟的唐宋两朝(西元六一八~一二七九年)之后,(中国)并未出现具有积累性的革新之举。”

接下来我们将会看到,在宋朝之后,中国还是有很多具有积累性的革新之举,但我无意全然屏弃“中国停滞不前”的概念,而是要用更精确的方式来使用它。从军事史的角度看来,此一概念只适用于两个时代:一四五〇到一五五〇年的情况与此大致相符,至于一七六〇到一八三九年,的确是个极其停滞的时代。

更重要的是,若要解释中国的军事为何在这两个时期会陷入停滞状态,我们必须谨慎为之。传统派的学者们倾向于把问题归咎于根深蒂固的文化与体制特性。他们主张,中国之所以陷入困局,都是因为保守主义、封闭心态、自以为文明程度较高,还有奉行儒学教条。也许你会认为,会这样说的都是一些保守学者,他们深信“西方各国积极接受多元文化,导致它们的独特性全都泯灭消失了”,但事实上类似的观点也普遍出现在许多军事史的著作里。最近有一本关于火药的杰作就这么写道:“中国的廷臣把火药科技视为雕虫小技,嫌吵嫌脏。对他们来讲,大砲再有用也无所谓——效用对于西方人来讲是最重要的价值,但中国人不这么认为。”另一本书的作者钻研文艺复兴时代军事史,他在书中写道:“掌权的中国官僚⋯⋯基本上就是没有兴趣。他们对战事的科技不屑一顾。”某些学者即便从全球历史的角度来论述著书,也表达出同样的观点。《世界史中的战事》(Warfare in World History)是这么说的:“中国不想大规模试用新科技,唯恐扰乱儒家的社稷与国家秩序。”至于《战事的世界史》(World History of Warfare)的说法也是大同小异。在其他文类的作品中,例如新闻报导,我们也可以看到类似观点。

一孔之見

“奕经的特长是善于制订计划和搞准备工作,对这些事他干得很热心。他刚到苏州,就着手把他指挥的一万二千名正规军和三万三千名乡勇统一组织起来。由于他要依靠当地知名人士来获得地方上的情报,他在大本营外设置一个木箱,鼓励绅士投进名刺,并献计献策。许多热情而无经验的青年士子因时值危机而辍学应征;每个官员都争先恐后要求有权使用亲随和享受其他官品津贴。因此,这种指挥系统是极不明确的,这特别是由于从几个省调集来的正规部队都拒绝接受其他带兵官命令的情况造成的。人们只看到军队打着鲜明的三角旗,穿着绣花战袍,手执金光闪耀的武器,而忽视了后面隐藏着的分裂情况。这些士子兴致勃勃,在军营里举办了许多茶会、筵宴和诗社文会。胜利好象是没有问题了。事实上,在军队实际进入战斗之前的一个月,一位有名望的画家以北宋美丽而色彩鲜艳的院体画法描绘了一幅凯歌高奏的战斗图画。奕经本人甚至举行过一次作文比赛,这使他忙了好几天以决定哪一篇宣布即将来临的胜利的文告写得最好。他最后选定了一篇,其中虚构了交战情况和对每个带兵官怎样传令嘉奖。不错,清帝的这位堂兄弟的确对开战的黄道吉日问题有些关心,但当他某日在杭州一座寺庙中求签抽到了一张虎形签时,这个问题便非常顺利地被解决了。因此很显然,攻击的时间应该是1842年3月10日凌晨3至5时,即壬寅年的寅月寅日寅时;而且也碰巧是春天雨季最盛的时期。于是在战斗前夕,大多数部队拖着沉重艰难的步伐,越过泥泞的道路和沟渠而进入了阵地;又因道路泥泞,运粮困难,军队曾多日断粮。士兵体力消耗殆尽,又受雨淋又挨饥饿,他们就是这样准备进攻的。” —— 比起兵器的落后,更可怕的是制度和文化的腐烂

好戰必亡 忘戰必危