“我念的语言学分支较侧重社会文化一面。我相信不同的文化之间就只是不同,没有比较好或不好。我也不用很本质的方法去说哪国文化如何如何,因为那无异于种族主义。我这本书不是想告诉别人马尼拉是怎样,菲律宾和菲律宾人是怎样,而是希望用短小的篇章,把我所看到的社会各个阶层的面貌、社会的多元呈现出来,尽量不加主观判断。”黄骏说。

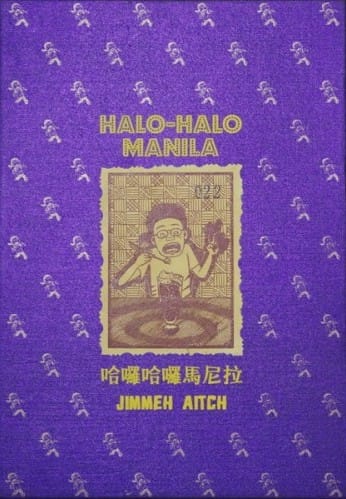

是故,他的作品得名自菲律宾当地流行的街头冰品“Halo-Halo”,以其“混了很多料”的特质,来意谓作品的表现风格与五味杂陈的城市形象。

作品得名自菲律宾当地流行的街头冰品“Halo-Halo”,以其“混了很多料”的特质,来意谓作品的表现风格与五味杂陈的城市形象。