三年了,中国政治学者俞可平再次来到香港。

2013年4月27日,时任中共中央编译局副局长的俞可平,在香港中文大学演讲,主题是“中国大陆民主治理的路径与方向”。引介他上台的是香港社会学者陈健民。与他同台演讲的,是中国当代最有影响力的历史学者之一秦晖。

当时,陈健民已参与发起了香港致力于争取普选的“和平占中”运动,2014年秋天,他站在了雨伞运动最前线。2015年,俞可平辞去已担任14年的中共中央编译局副局长职务,返回母校北京大学,担任新组建的政治学研究中心主任,兼任政府管理学院院长。

2016年12月19日,俞可平受全国政协副主席、首任香港特首董建华的团结香港基金之邀,再次访港。这次,他在湾仔会展中心面向上千听众演讲的主题是:“中国大陆如何治理”。与他同台演讲的,是两位海归学者:有“中国梦倡导者”之称的评论家张旭东,和自称“周一到五做投资、周六日研究中共”的观察者网创办人李世默。

与三年前相比,俞可平的讲题中少了“民主”两个字。而此时,距离让他一炮而红的那篇文章——2006年12月28日人民网刊登的《俞可平:民主是个好东西》,就快整整10年了。

仍然有很多人问他民主,问中国的政治改革,他这样总结:“我到哪儿他们都希望我讲中国的政治改革,我这么多年已经不想讲了,我回到北大以后呢,我就想仰望星空,做天上的学问。”

今天还坚持民主是个好东西吗?“那肯定的”

1988年从北京大学获得政治学博士学位后不久,俞可平加入中共中央编译局,在那里工作了27年,从当代研究所所长,到创办“比较政治与经济研究中心”并兼任主任,再到2001年成为副局长。

中共中央编译局是中共意识形态进出口的枢纽,主要任务是编译研究马克思主义经典,翻译中国党和国家重要文献和领导人著作,研究马克思主义在当代的发展等。不过,俞可平不是开口政治口号、闭口领袖语录的政治官员,在“学者型官员”和“带官衔学者”之间,他更接近后者。

在中央编译局时,俞可平到过美国杜克大学担任访问教授、到德国柏林自由大学担任客座教授、由中组部选派到哈佛大学肯尼迪学院任“新世界高级研究员”,并获得了德国杜伊斯堡-埃森大学授予名誉博士学位。在港大演讲时,他还展示了一张在哈佛时,与“占领校园”的学生对话的照片,对这种在当下的大陆和香港都有点敏感的抗议行为态度轻松:“老师学生没受多大影响,最受影响的可能是我们中国的游客,因为校园关闭了,他们没办法进去拍照了。”

在体制内,他持续地进行中国政治改革研究,提出“增量民主”——以“深化党内民主和推进基层民主”突破中国政治体制改革。他也是中国最早倡导公民社会研究的学者之一,提出“动态稳定”——政府应由“堵”变“疏”,转变对公民社会的态度,鼓励公民与政府沟通、妥协、合作,最终实现善治。

如今不再谈中国政治、现实问题,是因为失望吗?“不是,”俞可平对端传媒记者说,“我这么多年做政治研究,28年,但我自己的兴趣,我就喜欢做学问,喜欢想问题,我天生是个老师。”

2006年,作为中央编译局副局长的俞可平发表《民主是个好东西》,作为同名访谈录的序言,叫海内外的中国关注者眼前一亮。美国杜克大学政治系教授史天健当时曾评价:“代表了党内对民主的态度产生重大变化。”史天健曾研究1978年到2006年《人民日报》上“民主”的出现频率,一开始“民主”也分“姓资”和“姓社”,到2002年胡锦涛担任中共总书记之后,中共开始承认“民主是追求的目标”。史天健认为,“从原来羞羞答答,到现在说是好东西,这是一个飞跃。”

这篇文章也让俞可平承载了社会上对政治改革、民主进步的许多希望。同一个时期,中国人大宣布香港可在2017年、2020年实现特首、立法会普选,在对外释放的积极政治改革信号中,2007年,《南方周末》称俞可平为中共十七大之后中国「最耀眼的政治学者」。2010年,《中国新闻周刊》评他为1999到2009年「十年影响力人物」,称他为「民主的思想推手」。

如今不再谈中国政治、现实问题,是因为失望吗?“不是,”俞可平对端传媒记者说,“我这么多年做政治研究,28年,但我自己的兴趣,我就喜欢做学问,喜欢想问题,我天生是个老师。”

到今天还坚持认为民主是个好东西吗?“那肯定的,”俞可平哈哈笑起来。

中国距离这个好东西还有多远?“具体的我就不谈了,你可以看我的书。”

三年两场中国治理演讲的变与不变

俞可平不仅曾经谈现实、研究现实,还曾经亲力亲为,推动现实改革。

2000年,俞可平创建的中央编译局比较政治与经济研究中心,与中央党校世界政党比较研究中心、北京大学中国政府创新研究中心,联合创立了“中国地方政府创新奖”,两年一届,每届评选10个优胜奖,鼓励党政机关改革创新,推进治理。

从2000年到2012年,六届“中国地方政府创新奖”一共收到了1756个自愿申报项目。它们为俞可平的治理研究提供了大量现实案例。

2013年,在香港中文大学,俞可平向听众介绍了吉林省梨树县的村民“海选”、湖北省广水市的“两票制”、贵阳市人大的旁听制、天津市南开区的“超时默许”审批制度、江苏南京下关的“政务超市”……他说中国政府治理改革最大的数据库就在他手上。

3年之后,俞可平在香港会展中心再次向听众展示中国治理改革成就时,用的案例和3年前几乎一模一样,PPT页面上连照片都没有变。但案例不变的两场演讲中,变化很微妙地展开。

原本排在第四的“试图将选举与推举结合”消失不见了,增加了“以点带面的治理改革策略”。“人治到法治”,在3年之后,变成了“从严治党”。

3年前,俞可平演讲的大部分时间,都花在剖析中国政制和治理的弊病上:“让官员审批一个东西,他们要烟酒研究,不是研究研究,是‘烟酒研究’”,“公共权力没有制度,第一把手权力太大,薄熙来你说怎么制约他啊”,“公众参与渠道不够畅通,很多这两年有影响的事件都是网上先产生的,很重要的原因是合法的参与渠道不畅通”。

“国家利益部门化、部门利益个人化、个人利益合法化”,“腐败当然很恶劣很可怕,我更担心的是特权,特权是合法的、不受追究的、制度性的”。

“现代社会的稳定不等于老百姓不能开口表达不同意见,静态稳定、传统稳定是以堵为主的,不让你讲,再不行把你抓起来,这种控制现在已经不行了,现在一定要动态稳定,以疏为主,这本来是中华文明的智慧,你说出来,合理的我改,不合理的,你得听我的,你违法了按照法律处理,政府违法了你可以告”;“行政成本过高、效率低下,首先一个是维稳,两会期间多少人进京?两会代表,上访的也去了,截访的也去了,当地领导要去慰问截访的,四批人”。

“动不动就批示,总书记、总理批示不批示,后果不一样”,“党也是权力机构,而且是核心权力机构,政府也是权力机关,关系不协调”,“对政府的信任和社会信任度我很担心,有些地方有些部门已经陷入信任陷阱,做得再好也不相信你了”……

3年之后,俞可平一开场便说,外部对中国政治改革有没有进步的判断,主要是评价标准不同,用西方的一套——多党竞争、最高领袖普选产生、三权分立——中国确实没有变化,但中国不能照搬西方的标准,中国要“维护基本政治框架不变,国家治理重大改革”,实现“国家治理现代化”。之后他详细介绍了中国以中共中央为核心,人大、政协、国务院、军委拱卫四方的领导体制,列举政府改革、行政改革、公共服务改革、社会治理改革所取得的成就,所举案例都在“中国地方政府创新奖”中取得优胜,但无一诞生于2012年中共十八大之后。

3年前,俞可平列出了中国特色治理模式的6个特点,3年之后,这6个特点,排第一的从“路径依赖、增量改革”,变成了原本排第二的“党组织为主导的多元组织结构”,原本排在第四的“试图将选举与推举结合”消失不见了,增加了“以点带面的治理改革策略”。

3年前,俞可平对中国治理变革趋势判断中,其中一条,从“人治到法治”,在3年之后,变成了“从严治党”。

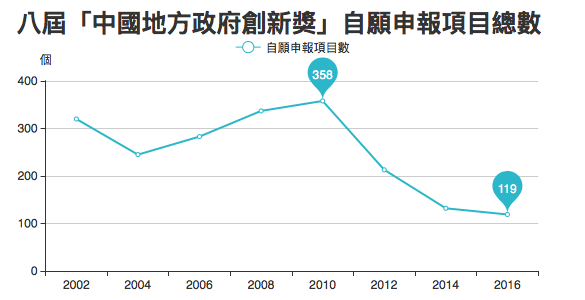

俞可平一手成立的“中国地方政府创新奖”也变了。2000年第一届评选收到了320个自愿申报项目,之后两年有所减少,2008年明显增加,到2010年达到高峰368个,之后2012、2014和2016年三届,分别收到的自愿申报项目是213个、132个、119个,涉及民主选举、民主决策、民主监督等的政治改革类优胜奖项目,本就稀疏,趋势也是越来越少。

“领导不听没关系,我主要讲给我的学生听”

离开湾仔会展中心的俞可平,到香港大学做了一场小范围的、更学术性的演讲,主题是“全球民粹主义的兴起”。

他谈到大陆有人不愿将populism翻译成民粹主义,怕显得负面,认为应该翻译成平民主义:“在大陆翻译是非常有讲究的。Universal value,普遍价值是正面的,普世价值就要批判了,普适价值也要批判。Civil society,市民社会,负面的,公民社会,积极的,民间社会,中性的。Idealist,如果我跟你关系比较好,说你是理想主义者,如果我对你不太喜欢,就说你是唯心主义者,唯心主义在大陆是非常意识形态的用语,其实唯心主义英文也不叫idealist。”

“(研究)我会公开发表,哪个领导愿意看、愿意接受,他就听,他要不听,OK没关系,我主要现在讲给我的学生听”

他曾在08年的访谈中对记者说“我上网可能比你们还多,我会关注网上的观点”,现在对网络舆情还是顺手拈来:“中国网络上的民粹主义已经非常明显,举一个例子,只要抓一个官员,老百姓肯定说好,仇官嘛,关键是这两年官员自杀率特别高,成为自杀率最高的群体之一……官员要死了,消息一登出来,网民评论两句话,第一句,死得好,第二句,查一查有什么问题……富人也是这样,有些老板在美国有些激进,就(被)骂‘卖国贼’,包括演员明星……作为政治家、作为学者,要高度警醒,一定要坚定不移地走向民主和法治的道路,人类到现在为止,还没有看到除了民主和法治意外,可以克服民粹主义、超越民粹主义(的东西)。”

他还是关注公民社会和民间组织的成长:“我自己是大陆民间组织的倡导者。最后要社会越来越大,国家的权力归社会,社会掌握更多权力……现在我们多少民间组织,官方统计数字100万,清华大学估计300万,我们北大估计400万,比全世界最庞大的中国共产党的基层组织还要多,基层党组织大概200万……总体来讲,(政府、市场、社会)三者中政府还是过大,应当把更多职能交给市场和社会组织,但社会需要培育。”

3年之间,大陆升起了前所未见的领袖“核心”,香港爆发了前所未见的街头占领,“十七大后最耀眼的政治学者”告别顶级智囊团,在书斋里迎接来年十九大的到来。

讲座结束之后,他这样说:“我长期在一个中央智库工作,原来做的主要是对策研究,给上面的决策者提供政策参考,现在回到北大,就仰望星空,纯粹学问了,我不想再谈政治,也不想再提供决策建议了。”“(研究)我会公开发表,哪个领导愿意看、愿意接受,他就听,他要不听,OK没关系,我主要现在讲给我的学生听”,“讲讲国家怎么产生的,什么是公平,什么是正义……”

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈孫連城

腥风血雨╮(╯_╰)╭

唉,包子那幫人,為了千秋万代做皇室而拒絕政改,然而不政改就不可能繼續發展經濟,所以嘛,呵呵,最悲觀的結果是,以後中共的合法性來源將不是經濟發展+走在民主改革的路上,而是專制本身+馬列毛意識形態+窮兵竭武對外擴張,這種實質會被包裝在「專制和民主沒有誰好誰壞」+「民主國家也水深火熱」+「軍國主義和大國沙文主義思想」等謊話連篇的宣傳話語中。這將意味着中華民族這個民族在現代化上的又一次失敗,第一次失敗是赤化,導致不僅錯過二戰後的經濟發展潮,精神文明又成了一片癈墟。

我儘量去掉了叙述時的感情色彩,但其實字裡行間中在泣血。未來是由現在的每個人一起書寫的,該怎麼做才能讓情況不像最悲觀的方向發展呢?真的希望中國有一天政通人和,黄河像從未受過傷一样流淌。

原來現在是"承平"時代....因為反對民粹,所以寧願維持專制,二選一的神邏輯

这样的你们都骂,你们是没读出他的无奈吗?讲真,你看看他后面演讲的题目是什么。我本来也是对中国民主心有期许。然而,近年以来民粹主义兴起,看得我都心惊。英美都不得幸免。遑论新兴民主国家。这点忧虑没有,是承平日久想换换花样?

说得难听点,不过是条“狗”,在这种政治环境下,我们都有可能是条“狗”!

唉~中國

本以為其人改派改理論,看到"從嚴治黨"就明白了。

不過係變成Your Majesty的仔仔了。

加一句,章伯钧罗隆基储安平这些57年被打倒的所谓“右派”其实在49年的中国也属于典型的亲共左派了,真正的右派例如胡适傅斯年这些早跑台湾去了,反共学者当然不会待在大陆等着被清算,留下来的知识分子都是拥护中共作为执政党的,结果中共连这些在19301940年代大力支持中共反对国民党的知识分子都整。

其实如今大陆的学者何尝不是如此。真正的反共反体制学者根本不可能在大陆立足,不是早就在国外就是后来流亡国外,现在大陆学者都是一定程度接受中共统治的改良派,平时研究或者授课也都小心翼翼不触碰红线,愿意以妥协换取在大陆推动渐进改革,但是现在包子体制连他们也不能容下了。

历史真是惊人相似

说不定以后想仰望星空做学问都不允许了,就像反右之后想当逍遥派都没可能,非得表态不可,到文革时候就不是表态问题了,而是不够激进都不行。从章伯钧罗隆基,到老舍傅雷,再到吴晗丁玲,连曾经积极批判“右派”的或者一腔热情参加文革的人都成了批判对象,只因为还不如极左激进,不如毛和红卫兵激进。然后红卫兵也分成保守派和激进派。。。历史就是这么发展的,一步一步走向极端。希望老俞能多仰望星空几年

他哪里是民主派,他是民本派,准确说都有点四不像,儒家传统那套驭民术结合了马克思的一点学说。他在明清就是殿阁大学士,学问顺应统治阶层发展需要说话。

三年,一个人就这样从批判者变成了体制的跪舔者,盛世你国

政治的現實。